94. Petite histoire de l`objet quantique

GUY LE GAUFEY

POURQUOI L’OBJET ?

L’« objet », comme tel, fait énigme. Sa généralité, son évidence, son existence

inébranlable à travers les champs les plus divers, en font… l’objet d’une interrogation qui frise

parfois l’anxiété : de quoi est-il donc fait, pour qu’on le retrouve ainsi partout ? Brique

élémentaire d’une ontologie naïve, ou sommet abscons de constructions sophistiquées ? Les

deux à la fois ? Chaque épistémé, semble-t-il, le repeint à ses couleurs, mais sans jamais rien

remiser d’une vétusté qui le nimbe d’un prestige sans égal.

Sa diversité sémantique force le lexicographe à de longues listes. Littré ne peut faire

moins qu’énumérer onze sens différents : 1°) Tout ce qui se présente à la vue ; 2°) Tout ce qui

affecte les sens : 3°) Tout ce qui est en dehors de l’âme ; 4°) Chose, dans un sens indéterminé ;

5°) Tout ce qui se présente à l’esprit : 6°) Tout ce qui sert de matière à une science, un art, une

œuvre ; 7°) Tout ce qui est la cause, le motif, le sujet d’un sentiment, d’une passion ; 8°) But, fin

qu’on se propose ; 9°) Fig. et par extension : femme aimée ; 10°) parfois employé pour désigner

la personne d’un homme ou d’une femme ; 11°) Terme de grammaire générale.

On admirera que la grammaire vienne si tard, et que la valse sujet/objet y soit déjà à

l’honneur puisque, pour terminer son article, Littré remarque :

Au mot sujet, l’Académie dit : Les corps naturels sont le sujet de la

physique. Et au mot objet, elle dit : Les corps naturels sont l’objet de la

physique.

Comment ce qui est en-dessous (sub-jicere) peut-il être en même temps devant (ob-

jicere) ? Par quelle opération drastique parvient-on à passer de « tout ce qui se présente à la

vue » à « femme aimée » ? A considérer l’« objet » dans sa dispersion sémantique, trop de

questions affleurent d’un seul coup, si bien qu’à l’orée d’un tel travail il ne paraît pas superflu de

s’aider de la réflexion initiale d’un Quine, au moment où, dans sa rouerie humoristique

habituelle, il s’interroge naïvement : qu’est-ce donc que « parler d’objets

1

» ?

1

. Titre du premier chapitre de Relativité de l’ontologie et autres essais, Aubier, Paris, 1977,

pp. 13-38.

Pourquoi l’objet ?, p. 2

Toujours soucieux de construire des exemples concrets, il démarre de la situation

suivante : un linguiste ignorant la langue de la peuplade dans laquelle il se trouve est mis en

situation de comprendre ce qui correspond à notre mot « lapin ». Il va donc collationner un

certain nombre de situations où, d’une façon ou d’une autre, il estime qu’il a été question de

« lapin » (présence de l’objet ou d’une quelconque de ses parties, voire de quelque élément

référentiel pouvant être mis en relation avec la sphère vitale du lapin, etc.), puis il va aligner les

différents énoncés linguistiques qu’il a enregistrés lors de ces situations. Ainsi remarquera-t-il

dans sa batterie d’énoncés des répétitions qu’il pourra commencer à rapprocher de notre

« lapin ». Mais il lui restera encore un pas énorme à franchir pour identifier le fragment sonore

qui — s’il existe — équivaudrait à notre « lapin » : il lui faudra identifier tel fragment d’énoncé à

l’objet « lapin » tel qu’il a l’habitude de l’appréhender dans la langue qui est la sienne en s’aidant

d’un seul et unique syntagme. Pour qui verrait dans ces hypothèses un déplorable excès

d’intellectualisation philosophique, qu’il se rappelle cette donnée linguistique : il existe certaines

tribus d’indiens esquimaux qui possèdent plus de vingt mots différents pour désigner la neige

quand elle tombe drue, quand elle poudroie, quand elle tombe mélangé à la pluie, quand elle

est entassée sur le sol, quand elle encapuchonne les arbres, etc., mais pas un seul pour

désigner la neige « en général ». Il n’est donc pas aussi absurde qu’il pourrait y paraître de

questionner sur ce qui fait que l’on peut passer d’une série d’énoncés où il est question de

« lapinité » sous quelque forme que ce soit, à la forme « lapin », autrement dit à la conviction

que cette peuplade a bien, comme nous, un terme unique pour désigner un animal qu’en dépit

de toutes ses possibles variations nous reconnaissons et nous tenons pour « le même » à

travers l’ensemble de ses occurrences.

Laissant les indigènes à leur linguiste et vice versa, Quine pose alors une question

beaucoup moins exotique : comment parvient-on à inférer de données linguistiques récurrentes

à la conviction qu’elles répondent à l’existence d’objets ? Comment passe-t-on de la similitude

de certains schèmes conceptuels, du sentiment de parler la même langue, à la conviction qu’à

travers nos assertions nous visons bien les mêmes objets ? Un enfant aussi abstrait que la

précédente peuplade-au-lapin vient alors sur la sellette pour tenter de savoir comment on

attrape le « truc de l’individuation ». Car sans un tel truc, son indubitable babil ne parviendra pas

à accrocher ces morceaux de monde dont il dépend vitalement, et que nous avons pris

l’habitude d’appeler des « objets ».

Dans cette perspective, l’« objet » prend des allures de foyer optique vers où convergerait

une multiplicité linguistique et symbolique sans cela irréductible : le sentiment d’identité venu de

la répétition à l’identique de certains fragments d’énoncés a intimement besoin de s’accrocher à

quelque chose situé ailleurs, à un autre niveau, quelque chose qui perdurerait indépendamment

de la chaîne parlée, et qu’il serait convenu de considérer comme un objet puisque l’expérience

nous conforte dans l’idée qu’existe bel et bien une telle subsistance de fragments de réalité

Pourquoi l’objet ?, p. 3

isolés les uns des autres dans nos perceptions. Le « truc » de l’individuation surgirait comme

une économie substantielle : pas besoin de multiplier indéfiniment les occurrences s’il suffit de

considérer que toutes celles à venir ne seront que répétition du « même ». De sorte que l’objet

ne paraît plus être le seul résultat d’une homogénéisation d’un ensemble floue de données

perceptives — ce qu’une théorie plus récente appelle « le groupe des transformations » de

l’objet — mais encore faut-il que s’ajoute à cela un certain « tremblé » linguistique qui fait du

schème conceptuel visant cet objet le filet par où ce dernier trouve enfin son havre unitaire.

Sous la lumière du commentaire de Quine, l’objet résulte donc, partiellement mais

décisivement, de la langue dans la mesure où seule cette dernière permet de construire un

concept d’identité au-delà de la présence répétée des stimuli perceptifs. Dans la même veine, le

philosophe américain écrivait dans son livre Quiddities, à l’article « Things » :

Le chien reconnaîtra la récurrence d’une personne comme distincte d’une

autre, mais uniquement à cause d’un critère qualitatif, l’odeur, et non en

raison de quelque interpolation conceptuelle hors observation

2

.

Seule la langue pose le problème de l’individuation, et le résolvant selon ses voies, fait de

l’identité de l’objet quelque chose qui transcende les données perceptives et sensibles. Il a

longtemps paru difficile de penser le signe sans son objet, mais il paraît tout aussi aventureux

de vouloir imaginer l’objet sans le signe qui, à proprement parler (précisément !), lui permet de

rencontrer son individualité. Ainsi le voulait du moins une ontologie fort classique, dont Leibniz

avait, comme à son habitude, énoncé le grand principe : l’être et l’un sont réciprocables. Encore

fallait-il construire proprement cette réciprocité, ce qui pouvait n’avoir à l’occasion rien de

simple. Même en brisant le signe de l’intérieur et en reléguant hors linguistique toute propriété

éventuelle de l’« objet » qui aurait inter-agi avec la langue, Saussure n’avait pas véritablement

porté atteinte à ce paradigme de la raison classique, bien qu’il en eût ouvert la brèche.

A l’inverse, en ce siècle, deux pans de savoir se sont construits qui se sont vus, fort

diversement, dans l’obligation de poser un « objet » qui ne répondît point à son obligation multi-

séculaire : être un. L’identité et l’individualité de leurs « objets » respectifs avaient d’emblée

pour ces savoirs quelque chose d’hémorragique, sans que cependant leurs inventeurs

entendissent renoncer en aucune manière à ce qualificatif d’« objet ». L’intérêt qu’il peut y avoir

à rapprocher ces deux pans de savoir tient à la parfaite étrangeté de leur consistance

spécifique : d’un côté la physique quantique, de l’autre la psychanalyse, telle du moins que

Lacan l’a développée au décours des années soixante avec son invention de « l’objet a ». Leur

étanchéité quasi sans faille s’avère en effet en mesure de questionner leur commune ambition

de faire valoir un objet qui heurte à ce point la tradition de penser-l’objet antérieure. Cette

2

. W. V. O. Quine, Quiddities, An Intermittently Philosophical Dictionary, Penguin Books, London,

1990, p. 206.

Pourquoi l’objet ?, p. 4

rigoureuse indépendance permettra peut-être de dégager en quoi les aspects formels mis en

jeu dans les schémas conceptuels qui ont donné naissance à ces deux « objets » portent la

marque d’une commune épistémé. Si tel est le cas du moins, on pourra l’apprécier au fait que

les contraintes en provenance de chacun des champs étudiés ont dû, à tel ou tel autre moment,

et en dépit des irréductibles différences de terrain, se plier aux à des exigences venues

d’ailleurs, exigences formelles assurément, mais beaucoup trop transversales pour

s’enrégimenter dans les classements universitaires habituels. Quine, toujours lui, en avait une

intuition suffisamment claire pour écrire, en toute fin de son article « Parler d’objets » :

Il se peut qu’un jour […], quelque élément du discours individuant qui est

présentement le nôtre, vienne à s’éteindre en se conservant à l’état de

vestige, mi-rudimentaire et mi-adapté, au sein d’un nouveau pattern qui

transcenderait l’individuation, et que l’on ne s’imagine pas encore. Le

passage à un pattern aussi radicalement nouveau pourrait s’effectuer soit

grâce à un programme philosophique conscient, soit par un dévelop-

pement lent et non raisonné, suivant des lignes de moindre résistance. Le

plus vraisemblable est une combinaison de ces deux processus […]

3

.

Voilà l’hypothèse que je propose d’aller mesurer de plus près en partant de l’idée que la

physique quantique n’a pu élaborer son objet qu’en tentant de sortir du cadre identitaire dans

lequel s’était développée la physique classique, comme également Jacques Lacan s’est vu lui

aussi dans l’obligation d’inventer un objet, dit « a », qui soit d’emblée en défaut par rapport au

modèle identitaire et représentationnel avec lequel Freud avait essayé, bon an mal an, de faire

tenir son affaire. On maintiendra aussi séparés qu’il convient ces deux savoirs hétérogènes,

jusqu’au moment du moins où les résultats formels dégagés dans chacune des deux études à

venir autoriseront à percevoir quelques lignes du champ magnétique qui en ordonne

silencieusement la structure interne — en donnant raison à Quine ?

3

. W.V.O. Quine, « Parler d’objets », in Relativité de l’ontologie…, op. cit., p. 36.

Naissance d’une problématique, p. 5

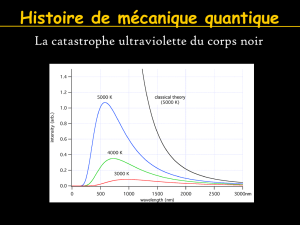

I.1. Naissance d’une problématique : de H à h.

L’épopée du quantum d’action tourne, dès ses débuts, et par deux fois, autour d’une

même lettre. Il faut en effet remonter à Boltzmann (1844-1906) et l’établissement de son

théorème H qui fonde le second principe de la thermodynamique, pour trouver les premières

traces d‘une idée selon laquelle la nature opérerait, dans certaines circonstances, par sauts

discontinus. Jusque-là, sous le patronage sans faille des succès réguliers de la mécanique

classique, escortée du puissant outil mathématique du calcul différentiel

4

, la nature obéissait au

principe énoncé depuis Aristote : natura non facit saltus, la nature ne fait pas de sauts. Tout en

elle opérait par mouvements continus, continûment différentiables, et aucun physicien de la fin

du XIXe siècle ne pouvait décemment en douter.

Boltzmann, pour sa part, s’intéressa assez tôt dans sa carrière à la théorie des gaz, qui

donnait pas mal de fil à retordre à la mécanique. Considérant dans une enceinte fermée la

répartition des molécules d’un gaz donné (maintenu à température constante en vertu du

premier principe de la thermodynamique

5

), il étudia la variation en fonction du temps des

positions et des vitesses de ces molécules abandonnées à elles-mêmes. Il en vint à produire en

1872 cette fonction H dont, précision cruciale, il put affirmer qu’elle ne pouvait que décroître

pour atteindre un minimum correspondant à l’équilibre statique. Autrement dit, quel que pût être

l’état d’agitation des molécules d’un gaz, ces molécules finissaient par se ranger dans un état

donné correspondant à un minimum (non nul) d’énergie. Le grand « second principe de la

thermodynamique » voyait avec Boltzmann son empire confirmé.

Cela restait d’une grande nouveauté car, dans la logique même de la mécanique

classique, si l’on connaissait l’état d’un système à l’instant t ainsi que sa loi d’évolution, on

pouvait aussi bien connaître son état au temps t + t qu’au temps t-t. C’est ainsi que Laplace,

en son « Système du Monde » qui avait établi quasi définitivement le succès de la mécanique

newtonienne, s’était cru permis de former l’hypothèse de la « nébuleuse primitive » dans la

mesure où la connaissance du système solaire et de ses lois mécaniques à l’instant présent

permettait de remonter vers un passé plus que lointain. Sans que cela émut beaucoup les

esprits, il allait de soi que la flèche du temps n’était pas orientée en physique, science du

4

. Voir à ce sujet le très complet ouvrage de Michel Blay, La naissance de la mécanique

analytique, La science du mouvement au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, PUF, Paris, 1992.

5

. Ce premier principe, découvert indépendamment par plusieurs savants au milieu du XIXe siècle,

affirmait la conservation de l’énergie : quelles que soit les transformations effectuées, le bilan énergétique

devait ne pas bouger, ce qui relégua d’emblée aux oubliettes scientifiques tous les projets mirifiques de

mouvement perpétuel. Deux ouvrages fondamentaux sur ces sujets : Yehuda Elkana, The Discovery of

the Conservation of Energy, London, Hutchinson Educational Ltd., 1974, et Arthur W.J.G. Ord-Hume,

Perpetual Motion, The History of an Obsession, London, George Allen & Unwin Ltd, 1977. Quant au

second principe, énoncé clairement par Clausius en 1865 (à la suite des travaux de Carnot sur la

machine à vapeur et la transformation de la chaleur en travail), il affirme que la flèche du temps est

orientée en thermodynamique, puisque l’entropie (le niveau de « désordre » d’un système) croit d’elle-

même de façon irréversible.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

1

/

67

100%