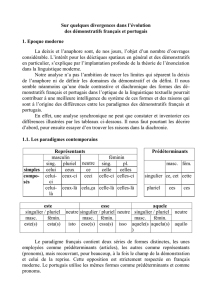

Cist et cil

Les mots démonstratifs

Les morphèmes démonstratifs sont des «symboles indexicaux» ou «embrayeurs», ~'est-à-dire des signes

destinés à la désignation, à l'identification d'un référent mais de telle façon que cette identification ne peut

se faire qu'en tenant compte de la situa- tion d'énonciation2. Plus précisément, les mots démonstratifs sont

des symboles indexicaux incomplets ou « opaques » puisque leur énonciation signale seulement qu'une

référence est faite à un objet présent dans la situation d'énonciation de l'occurrence mais ne permet pas

d'identifier directement le référent. On ne peut combler cette lacune qu'en se reportant à l'environnement

énonciatif du démons- tratif : on dit que ce dernier appelle une saturation ou « appariement référentiel » .

Cet appariement se fait en prenant en compte :

-le contexte, à savoir l' environnement spatio-temporel dans lequel a lieu l' énoncia- tion. fi y a alors

saturation exophorique ou « extradiscursive » ou « situationnelle » ; -le cotexte, c'est-à-dire l'environnement

linguistique de l'occurrence. La satu- ration est alors endophorique ou «intradiscursive».

L'ancien français possède -en dehors du pronom neutre ce -deux séries démonstratives cist et cil, qui ne

présentent pas, à l'origine, d'opposition fonc- tionnelle : cist et cil sont employés comme déterminants du

substantif ou comme pronoms. En revanche, l'identification du référent (la saturation} ne se fait pas de la

même manière selon qu'il s'agit de l'une ou l'autre série. "

l.l. Prédicativité et tonicité de ce

Toujours pronom, ce sert à évoquer des notions en dehors de toute détermination de genre

ou de nombre. Son emploi est bcq plus étendu qu’en FM

I. Le démonstratif neutre ce

EN AF, il est prédicatif. Il peut donc fonctionner de façon autonome ce qui se trdauit par :

a) la capacité à occuper la première place accentuelle de la phrase-

C'est le cas général dans les incises, où il est suivi directement du verbe et éventuellement du sujet, si

ce dernier est nominal :

.Cil me porroit bien ensgagier

En tos païs, ce dist la biele B.I., 1639 .Et dist que si bele n'est mie

Corn s'amie est, ce dist sans faille B.I., 1601

b) la capacité à figurer à la dernière place de la phrase-

Mes or n'a ele pas fet ceu,

logiee s'est an franc aleu Yv., 1407

« Mais il [Amour] n'a pas agi ainsi; il s'est établi dans un noble domaine »,

.Et conment li avint ce? Trist., prose, 175,25

c) la capacité à être régi par une préposition.

.Ge ne l'ai pas por ce en despit Dole, 3574

« Je ne la méprise pas pour autant ».

1.2. Les fonctions grammaticales de ce Ce peut assumer toutes les fonctions du nom.

1.2.1. Sujet

a) II peut être sujet de n'importe quel ver

b )II est souvent utilisé devant les verbes impersonnels :

ou les locutions unipersonnelles :

c) il peut être associé au verbe estre, avec lequel il constitue une tournure présentative. Le substantif

qui suit le présentatif est attribut de ce :

.

Dans la construction interrogative, il est postposé au verbe : .

N'est ce Cligès? on par foi.

N'est ce l'empererriz ansanble? Clig.,6365

Toutefois, lorsque l'attribut est un pronom interrogatif, il arrive que ce se trouve en tête de

l'interrogation :

.et disoient : Ce que puet estre? Yv., 1111

1.2.2. Attribut

Ce apparaît co Att d S dans des constructions avec pronom personnel sujet

.

On le rencontre aussi comme attribut du complément d'objet direct :

.

1.2.3. complément

ce COD

.Mais ce fis jou pour vostre bien i. et B., 884

ou prépositionnel :

.De ça sui je molt bien certains B./., 1942 .Si l'em prent mout grant pitié et por ce li otroie il

Queste, 35, 25

1.3. Représentativité et /onctions sémantico-logiques de ce

De façon générale, ce est endophorique et renvoie au cotexte.

1.3.1. Ce représente aussi bien un énoncé qu'un élément nominal

a)Un énoncé :

.Mes trop en i verssai, ce dot Yv., 439 [ce reprend l'affinnation antécédente]

.Et quant Galaad ot ce, si n'est point esbahiz Queste, 36, 19

[ce reprend l'ensemble de la phrase prononcée par le diable: «Eh! Galaad,

Serjant Jhesucrist, n' aproche plus de moi, car tu me feroies ja remuer de la ou j'ai tant esté» 36, 17-18]

Les limites de l'énoncé représenté par ce sont très variables.

:

b)Un élément nominal :

.Quant Lancelos voit les Trois freres [. ..] il reconnoist tout maintenant

que che sont li cevalier a qui il se doit combatre

Trist., prose, 69, 36 [che a pour référent le syntagme nominal les Troisfreres] .Cele estoit dame del

castiel ;

Molt ot le cors et gent et biel. Ses pere n'ot oir fors que li.

Encore n'avoit ele mari.

C'est la Pucele as Elances Mains B.I., 1940

[C'a pour référent le pronom ele figurant dans le vers précédent et lui- substitut de dame]

Il se produit alors une neutralisation du genre et du nombre, ce r n'importe quel pronom, personnel ou

démonstratif (ici ils et elle ).

.Remarque :

On dira de ce représentant un énoncé qu’il est pro-positionnel, de ce représentant un nom ou un

syntagme nominal qu pronominal.

1.3.2. Ce fonctionne comme un pronom anaphorique ou cataphorique

Il représente en effet un élément du cotexte de gauche :

.

ou du cotexte de droite :

.

L'idée évoquée par cataphore peut se réaliser sous la forme d’une subordonnée relative ou d’une

interro indirecte

C'est à partir de ce type d'emploi que ce prépositionnel a servi à construire des locutions conjonctives

variées :

-causale :

.Pur ceo qu'ele l'en escundist, Mut la laidi et avila Lan.,318 « Parce qu'elle l'avait repoussé, il l'avait

injuriée et humiliée ».

.Et par ce k'il estoit si errans et si boins cevaliers estoit renommé en

toutes les contrees estranges

-finale:

.Et por ce que tu eüsses prochain secors t' envoia il Galaad Queste, 46, 8

-temporelle :

.Dont n'ot mie granment alé, après ce k'il se fu departis de Palamidés, quant il a ataint Kex

-conditionnelle restrictive :

.Ja si desconseilliez ne fusses [000]

que tost ne fusses conseilliez

por ce que te vosisse aidier Reno, 9725

« Tu ne serais pas si découragé [...1 que tu ne fusses vite réconforté, pour peu que je

voulusse t'aider».

1.3.3. Ce peut avoir les deux fonctions anaphorique et cataphorique à la fois

C'est souvent le cas lorsque ce figure dans une incise située au milieu du discours rapporté:

Od li s ' en vait en A valun, Ceo nus recuntent li Bretun, En un isle ki mut est beaus

.Remarque: la liberté syntaxique de ce s ' est notablement réduite ultérieure- ment. S'il s'est

généralisé devant le verbe être dans la forme c'est, tournure présentative ou support des

constructions clivées, en revanche, il ne peut plus fonctionner comme complément direct ou

prépositionnel du verbe -sauf cas de lexicalisations (sur ce, pour ce/aire). n a été supplanté par les

formes renforcées ceci, cela et surtout par ça.

2. Les emplois de cist et cil

.

Les deux séries démonstratives cist et cil sont susceptibles d'être employées aussi bien comme

détenninants du substantif que comme pronoms. Elles ne présentent pas d'opposition

fonctionnelle; celle-ci s'est développée à partir du moyen français. C'est donc sur un autre plan

qu'il faut chercher la différence entre cist et cil.

I De manière générale, cist est un signe marqué quant à l' obligation de saturation contiguë, cil est un

signe non marqué.

I. Les emplois de cist

L'emploi de cist indique que le référent à apparier au démonstratif est complètement identifié grâce

aux informations qui se trouvent dans son double environnement: soit dans l'environnement

spatio-temporel de l'énonciation qui le contient, soit dans

v l'environnement discursif du signe lui-même. L'appariement référentiel est contigu.

2.1.1. Le référent est repérable dans l'environnement spatio-temporel de l'énonciation

a) Le référent se trouve dans l'environnement spatial de l'énonciation.

Le lieu désigné par cist est le plus proche de celui où «cist» est formulé

b) Le référent se trouve dans l'environnement temporel de l'énonciation.

Le moment désigné par cist est contemporain de celui où «cist» est proféré :

Mais pour çou c'amender vous voel

le grant outrage et le mesfait

que je sans raison vous ai fait,

vous vieng chi veoir a ceste heure J. et B., 1193

2.1.2. Le référent est repérable dans l'environnement discursif immédiat du signe

L'appariement référentiel est assuré par le cotexte et la saturation est endophorique.

L'identification du référent peut se faire par le rappel d'une antérieure ou l'annonce d'une

séquence postérieure au signe.

a) Cist rappelle une séquence présente dans son cotexte de gauche immédiat.

Il y anaphore. Il existe plusieurs sortes d'anaphores. Il peut s'agir, par exemple, 'une anaphore

duplicative (ou répétitive) ; il y a reprise pure et simple du subs- mtif avec un changement du seul

déterminant ou bien d'une anaphore conceptuelle (ou résomptive); l'expression anaphorique condense

et résume le contenu d'une phrase, parfois même plus largement l'une série de phrases, sans reprendre

un groupe nominal antérieur particulier :

b)Cist annonce une séquence présente dans son cotexte de droite immédiat

Il y a cataphore.

Elle peut prendre la forme d'un complément déterminatif du substantif : .Au roi Artus puis t'envoia,

qui ceste afaire te donna

de secoue la dameissele B.I., 3240

« Elle t'adressa ensuite au roi Arthur qui te confia la tâche de secourir la demoiselle »

OU d'une apposition :

.De Troies la Bele Doete

i chantoit ceste chançonete : Quant revient la sesons

que l'erbe verdoie [...] Dole,4567

« La belle Doete de Troyes y chantait cette chansonnette: quant revient la saison où l'herbe reverdit

[...] ».

L'essentiel à retenir est donc que l'emploi de cist n'est possible que s'il y a appariement

référentiel contigu.

I. Les emplois de cil

la différence de cist, cil est non marqué quant à cette obligation de saturation contiguë. Autrement dit,

il n'y a pas nécessité d'identification complète du référent par les informations contenues dans le

double environnement de son occurrence. Trois cas principaux se présentent: il n’y a pas de référent

contigu, il n’y a ni référent contigu ni référent non contigu; il y a un référent contigu.

2.2.1.11 n'y a pas de référent contigu

a) le référent à identifier est absent de l’environnement discursif ( même lointain) du signe.

On le trouve en revanche, dans l’environnement spatio-temporel lointain de l’énonciation.

-dans l' environnement spatial :

.Lancelot, je vos di de par le roi Pellé que vos avec moi venez cele forest

Cele implique que le référent est perçu comme étranger au lieu de l'l du signe.

-Dans l'environnement temporel :

.Cele nuit traisent au castel

Et furent servi bien et bel B.I.,1817

Cele indique que le réferent est perçu comme étranger au moment où le signe est énoncé. Seule

la nuit où le signe est énoncé peut être désigné par cele nuit.

b) le référent est absent de l’environnement discursif immédiat du signe.

Il ne figure pas non plus dans l’environnement spatio-temporel (même éloigné) de

l’énonciation. On le trouve dans l’environnement discursif lointain du signe :

.S'i amainnent lor marchandie Par la mer, qui illuec les guie, Dont li passages mout valoit

Que cele vile recevoit B.I., 1925

" La mer, qui les menait jusque là, leur permettait d'y acheminer des marchandises dont les droits

faisaient la richesse de la ville »

Le référent est repérable bien en amont :

.Cent contes ens en la vile estoient B.I., 1901

Selon le même principe, cil sert à marquer un changement de protagoniste dans le récit

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%