Prédéterminants

Sur quelques divergences dans l’évolution

des démonstratifs français et portugais

1. Epoque moderne

La deixis et l’anaphore sont, de nos jours, l’objet d’un nombre d’ouvrages

considérable. L’intérêt pour les déictiques spatiaux en général et des démonstratifs

en particulier, s’explique par l’implantation profonde de la théorie de l’énonciation

dans la linguistique moderne.

Notre analyse n’a pas l’ambition de tracer les limites qui séparent la deixis

de l’anaphore ni de définir les domaines du démonstratif et du défini. Il nous

semble néanmoins qu’une étude contrastive et diachronique des formes des dé-

monstratifs français et portugais dans l’optique de la linguistique textuelle pourrait

contribuer à une meilleure intelligence du système de ces formes et des raisons qui

sont à l’origine des différences entre les paradigmes des démonstratifs français et

portugais.

En effet, une analyse synchronique ne peut que constater et inventorier ces

différences illustrées par les tableaux ci-dessous. Il nous faut pourtant les décrire

d’abord, pour ensuite essayer d’en trouver les raisons dans la diachronie.

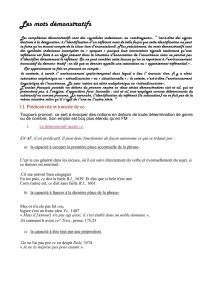

1.1. Les paradigmes contemporains

Représentants

Prédéterminants

masculin

neutre

féminin

sing.

pluriel

sing.

pl.

masc.

fém.

simples

celui

ceux

ce

celle

celles

compo-

sés

celui-

ci

ceux-ci

ceci

celle-ci

celles-ci

singulier

ce, cet

cette

celui-

là

ceux-là

cela,ça

celle-là

celles-là

pluriel

ces

ces

este

esse

aquele

singulier / pluriel

neutre

singulier / pluriel

neutre

singulier / pluriel

neutre

masc.

fémin.

masc.

fémin.

masc.

fémin.

este(s)

esta(s)

isto

esse(s)

essa(s)

isso

aquele(s

)

aquela(s)

aquilo

Le paradigme français contient deux séries de formes distinctes, les unes

employées comme prédéterminants (articles), les autres comme représentants

(pronoms), mais recouvrant, pour beaucoup, à la fois le champ de la démonstration

et celui de la reprise. Cette opposition est strictement respectée en français

moderne. Le portugais utilise les mêmes formes comme prédéterminants et comme

pronoms.

2

Une autre opposition, moins rigoureuse, existe au sein du paradigme fran-

çais. C’est l’opposition binaire qui définit l’éloignement des référents. Pour

l’expression de ce rapport, le français recourt à des formes composées. Parfois

cette opposition n’est pas à même d’expliquer à elle seule leur distribution réfé-

rentielle, mais l’approche énonciative a fourni des thèses convainquantes qui

viennent combler ces lacunes (Kleiber, 1994 ; Corblin, 1995). En portugais, cette

opposition est ternaire. Les formes des trois séries sont en relation avec les trois

personnes du discours et la distribution spatio-temporelle des référents est plus

précise.

Il est possible de dégager une troisième différence : le français possède une

forme, le « neutre » ce, qui est indifférente à toute opposition ; les formes

portugaises de la série isto, « neutres » elles aussi, ne pourraient être considérées

comme des équivalents de ce. Elles gardent l’opposition ternaire et ne peuvent

rendre en portugais le sens de ce.

Par ailleurs, le portugais emploie souvent les formes de l’article défini o(s),

a(s) comme démonstratifs. Cet usage est correct et nullement archaïsant. Une telle

possibilité en français moderne n’existe pas. (Dragnev, Petrova, 1995)

2. Remarques sur l’histoire externe des deux langues

Le cadre historique, socio-politique et culturel dans lequel ont évolué les

deux langues détermine plusieurs convergences linguistiques.

Plus d’un siècle sépare la romanisation de la Gaule de celle de la péninsule

Ibérique. Les invasions germaniques sur le territoire actuel du Portugal qui ont

suivi ont eu un impact linguistique minime, se limitant aux apports lexicaux. La

domination arabe a peu marqué elle aussi la future langue portugaise. Aucune

modification significative du système grammatical n’en résulte (Teyssier, 1980).

La venue des Francs a été, en revanche, décisive pour l’évolution du fran-

çais. Le nord de la Gaule, romanisée plus tard et moins massivement, devient le

siège de changements galopants, à la différence du Midi ou la langue d’oc reste

conservatrice.

Ces événements déclenchent des phénomènes linguistiques souvent diver-

gents dans les deux langues et rendent impossible une analyse parallèle des dé-

monstratifs, d’autant plus que les étapes de l’évolution du français et du portugais

diffèrent beaucoup : l’ancien français date du IXe siècle et le galicien-portugais du

début du XIIIe. Le français connaît encore trois périodes, le portugais, selon les

ouvrages disponibles, une seule. Il s’agit donc de présenter les époques de

l’évolution des deux systèmes correspondant aux changements qui les ont modifiés

sensiblement.

3. Les origines

Le système des démonstratifs latins est fondé, comme celui du portugais

moderne, sur une opposition ternaire : hic, haec, hoc ; iste, ista, istud ; ille, illa,

illud appartiennent respectivement aux domaines du locuteur, de l’allocutaire et de

3

la personne qui est absente de l’espace de l’énonciation et sont indifféremment

pronoms ou adjectifs. On rattache souvent aux démonstratifs les formes is, ipse et

idem.

4. Ancien français vs galicien-portugais

Voici comment se présentent les deux paradigmes à la fin du XIIe et au début

du XIIIe siècles :

cist (<iste)

cil (<ille)

masculin

neutre

féminin

masculin

neutre

féminin

sing.

pluriel

sing.

pl.

sing.

pl.

sing

pl.

CS

CR1

CR2

cist

cest

cestui

cist

cez, ces

cez, ces

cest, ce

ceste

ceste

cesti

ceste

s

cil

cel

celui

cil

cels

cels

cel, ce

cele

cele

celi

celes

este

esse

aquele

masc.

fémin.

neutre

masc.

fémin.

neutre

masc.

fémin.

neutre

este(s)

aqueste(s)

esta(s)

aquesta(s)

esto

isto

esse(s)

(ipse)

essa(s)

esso

aquele(s)

aquela(s)

aquelo

La comparaison de ces paradigmes appelle les remarques suivantes :

— Le portugais a abandonné entièrement la série hic, haec, hoc ; le

français n’en a gardé que le troisième élément qui est à l’origine du neutre

ce(<ecce hoc) qui ne fait pas partie du système constitué par les formes de cist et

de cil. Les deux langues ont gardé les séries de iste et de ille.

— Dans les deux langues, toutes les formes, à l’exception des

« neutres », peuvent fonctionner à la fois comme prédéterminants et comme pro-

noms. — Dans les deux langues se produisent des interversions qui marquent

l’évolution ultérieure des paradigmes et qui au début suivent la même voie. Après

la disparition de hic, le champ du locuteur se voit déserté et il est occupé par les

formes dérivées de iste qui à leur tour quittent le domaine de l’allocutaire. Dans

une étude réalisée par P. Teyssier, étude sans laquelle cette analyse aurait été

impossible, il démontre qu’en galicien-portugais « ce qui se rapporte à l’allocutaire

(2e personne) peut aussi bien être désigné par este-aqueste que par aquel, selon que

l’objet est saisi par le locuteur comme présent ou absent, proche ou lointain. »

(Teyssier, 1990, p. 167) L’ancien français a opté pour une distribution

différente qui a suscité une discussion parmi les romanistes et a été à l’origine de

plusieurs thèses (Queffélec et Bellon, 1995). Pour donner une explication à la fois

claire et exhaustive, nous avons choisi un passage de G. Hasenohr : « Il (le

démonstratif déictique) situe les êtres et les objets dans l’espace. Il apparaît dans

les monologues et les dialogues ; cist, ceste désignent alors ce qui se trouve à

4

proximité de la personne qui parle et de son interlocuteur — a fortiori le locuteur

lui-même ; cil, cel désignent ce qui est à une certaine distance d’eux. » « Il (le

démonstratif de rappel) est fréquent dans les récits comme dans les dialogues.

D’une manière générale, cist, pronom des deux premières personnes (je, tu)

évoque ce qui concerne les personnages présents et parlants, ce qui est proche

d’eux, aussi bien dans l’espace ou le temps que dans la sphère affective (…), et qui

est précisément identifiable par le contexte immédiat (contexte linguistique,

contexte spatio-temporel). Étymologiquement pronom de la 3e personne, cil

évoque souvent ce qui concerne autrui, celui, ce dont on parle ; mais il fonctionne

avant tout comme terme non marqué de l’opposition cist/cil, simple mot de rappel

sans contenu propre, qui ne se différencie guère d’un pronom personne de 3e

personne ou d’un article défini. Cist est donc plus fréquent, et la distribution

cist/cil plus cohérente, dans les dialogues, où l’identification des référents doit être

immédiate, que dans le récit, où des informations peuvent toujours être fournies en

dehors du contexte direct. » (Hasenohr, 1993, p.56)

— L’ancien français et le portugais médiéval laissent déjà deviner les

futures évolutions. Le paradigme français est constitué de deux séries de dé-

monstratifs qui sont à l’origine des adjectifs et des pronoms d’aujourd’hui. Il

existe, dès le Xe, siècle une tendance à préférer cist comme prédéterminant et cil

comme représentant. Le paradigme portugais est constitué de trois séries ;

l’opposition sémantico-logique reste néanmoins binaire. Esse, issu de ipse, venu

combler le vide laissé par iste, n’a encore aucun rapport avec la 2e personne, du

moins jusqu’au XIVe siècles, mais il est déjà intégré au système. Dans les tout

premiers textes écrits en galicien-portugais il garde sa valeur et, dans une occur-

rence au moins, sa graphie d’origine, ou fonctionne comme anaphorique pur :

… in ipso die (« ce jour même ») (Noticia de torto, XIIIe siècle)

… e tirou sa espada da bainha e descabeçando o menor mouro que havia em

toda a Gaia , andaram todos á espada, e nom ficou em essa vila de Gaia pedra

sobre pedra, que toudo não fosse em terra. (A lenda de Miragaia XIIIe siècle)

« … et il tira son épée du fourreau et tranchant la tête à tous les Maures qui

se trouvaient à Gaia, ils avançaient tous, l’épée nue, et il ne resta dans cette ville de

Gaia rien qui ne fût rasé ».

En gallo-roman, ipse, s’emploie encore en concurrence avec iste pour

remplacer hic, mais ne parvient pas à s’imposer et en ancien français ses occur-

rences se limitent à quelques expressions figées à valeur adverbiale : en es le pas.

Hic disparaît à date précoce et ne s’emploie plus en gallo-roman, mais persiste

assez longtemps sur la péninsule Ibérique : on le retrouve dans Noticia de torto

sous sa forme originelle employé comme adverbe de lieu :

E subre becio et super fíímento, se ar quiser ouir as desõras qve ante ihc

furu, ar ouideas (Noticia de torto, XIIIe siècle)

« E après s’être embrassés et après avoir fait la paix, si tu veux de nouveau

entendre les infamies qui ont été commises ici, tu les entendras ».

5

— L’écart le plus voyant entre les deux paradigmes médiévaux résulte

de l’évolution du système casuel. Le démantèlement des cas a eu lieu avant

l’apparition de textes en galicien-portugais : seules les formes de l’accusatif sin-

gulier et pluriel subsistent. Le syncrétisme des cas s’observe aussi en gallo-roman,

mais il n’aboutit pas à la ruine totale du système : deux cas subsistent jusqu’au

XIVe siècles, mais on en trouve des débris même au XVIe siècle. Ainsi, le

paradigme français est plus étoffé syntaxiquement, ce qui permet d’ailleurs une

variété parfois déroutante des tournures phrastiques, alors que le paradigme

portugais est simplifié au maximum et se base sur la seule opposition de genre et

de nombre.

— Aussi bien en portugais qu’en français, les formes de la série ille

sont à l’origine des articles définis. Cette parenté est à l’origine d’un emploi spé-

cifique dans les deux langues. Dans certains contextes il est possible d’employer

l’article défini avec la valeur d’un démonstratif anaphorique. Cet emploi est fré-

quent :

1. Ancien français :

L’ame Uterpandragon son pere,

Et la son fil et la sa mere (Le chevalier au lion)

« L’âme de son père, Uterpandragon, et celle de son fils et celle de sa mère »

2. Galicien-portugais :

E o bispo do Portu. E o de Lixbona. E o de Coibria. (Testamento de D.

AfonsoII)

« Et l’évêque de Porto et celui de Lisbonne et celui de Coimbra. »

Toutes ces remarques nous permettent de constater que jusqu’au XIVe siècle

les systèmes des démonstratifs français et portugais contiennent beaucoup plus

d’analogies que de nos jours. Ressemblance renforcée par l’existence en portugais

médiéval d’équivalents exacts des pronoms français en et y (hi et ende). Mais ils

contiennent aussi les germes de divergences qui s’accentueront et qui

provoqueront la modification des traits fonctionnels et sémantiques de ces formes.

5. Du XIVe siècle à nos jours

Le paradigme portugais aux XVe et XVI siècles ne diffère pas beaucoup de

celui du galicien-portugais. Les changements formels sont rares et insignifiants :

esto et isto se confondent, celui-là s’alignant sur celui-ci, de même que aquel et

aquele. Deux tendances modifient pourtant les rapports qu’entretiennent les formes

des trois séries. 1. Esse devient de plus en plus fréquent et son emploi commence à

se généraliser. Il subit une autre évolution importante : il continue à s’employer

comme anaphorique, mais aussi, et de plus en plus souvent, comme déictique de la

2e personne et au XVIe siècle il « est complètement intégré dans le système » et

« la langue a reconstitué un nouveau système ternaire ». (Teyssier, 1990, pp. 195-

197). 2. Au XVIe siècle, le nombre des occurrences de aquele a chuté sensiblement

par rapport au XIVe siècle. De cette manière la fréquence d’emploi de chaque série

6

6

7

7

1

/

7

100%