Les 14 propositions

PROJET DE LOI

SUR LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET LES SERVICES DE

COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

_____

PROP OSI T I O NS D E L ’A V IC AM

21 J A NVIER 2004

avicam - propositions de modifications du projet de loi sur les communications électroniques – 21 janvier 2004

- 2 -

PROJ ET DE LOI

SUR LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET LES SERVICES DE

COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

_____

PROP OSI T I O NS D E L ’AV I CA M

La Constitution précise désormais que l’organisation de la France est décentralisée. Le projet de

loi contient des avancées certaines en ce sens, mais ne répond pas complètement à cet impératif.

1. Réseaux de communications électroniques

Le projet diminue singulièrement le pouvoir des collectivités, notamment dans l’établissement et

l’exploitation des réseaux câblés ou la cohérence des installations d’antennes collectives.

Certaines mesures vont au-delà des exigences des directives, comme la suppression du pouvoir

de la commune de proposer le distributeur audiovisuel à l’autorisation du Conseil supérieur de

l’audiovisuel (CSA), alors que le « paquet télécoms » ne concerne pas les services audiovisuels.

Les possibilités de régulation et de péréquation des collectivités étant affaiblies voire

supprimées, c’est un rôle d’acteur qui doit en contrepartie leur être reconnu.

Un pas en ce sens a été fait avec le projet de nouvel article L. 1425-1 du Code général des

collectivités territoriales (CGCT) au cours de la discussion de la loi sur la confiance dans

l’économie numérique. Il conviendrait que les collectivités soient véritablement soumises au

principe d’égale concurrence, plutôt qu’à des réglementations ex ante qui montrent vite leurs

limites face à la diversité des situations, à l’évolution des techniques et des acteurs.

Pour la gestion du domaine public, l’évolution vers un simple régime déclaratif risque de poser

de graves problèmes de gestion dans le temps. Les droits de passage sont accordés à des acteurs

toujours plus nombreux, à la pérennité aléatoire ; cette évolution doit s’accompagner de

capacités nouvelles en matière de colocalisation et de garanties données par les opérateurs.

Malheureusement, ce régime est renvoyé à un simple décret.

Il serait par ailleurs souhaitable que l’Autorité de régulation des télécommunications (ART)

consulte les collectivités avant l’attribution de ressources rares telles que les fréquences

hertziennes. Ces ressources peuvent en effet jouer un rôle non négligeable dans l’aménagement

et la structuration du territoire.

Enfin, selon le CIADT de 2002 « le Ministère de l'équipement proposera dans les meilleurs

délais plusieurs adaptations législatives ou réglementaires pour faciliter les initiatives des

collectivités locales devant permettre de :

· déployer les réseaux locaux, par convention et à titre gratuit le long des infrastructures

nationales de transport (réseaux routier et autoroutier, réseau RFF, réseau des voies

navigables),

- demander aux bailleurs sociaux de prévoir les fourreaux nécessaires aux futurs connexions

Internet dans leur patrimoine,

- faciliter l'inscription des réseaux haut débit dans les documents d'urbanisme »

avicam - propositions de modifications du projet de loi sur les communications électroniques – 21 janvier 2004

- 3 -

Il serait opportun de profiter de la loi sur les communications électroniques si des mesures

législatives sont apparues nécessaires, notamment pour le premier point.

2. Communication audiovisuelle

a) Télévision locale

Il est à noter que le rapport sur la télévision de proximité qui devait être remis au Parlement

avant le 1er août 2001 ne l’a jamais été. Le présent projet de loi comporte en conséquence des

dispositions importantes et positives, mais partielles.

Le projet reconnaît pleinement la compétence facultative de toutes les collectivités dans l’édition

de services publics locaux de télévision sur tous les supports. Cependant, le dispositif est

incomplet pour l’accès des services publics locaux aux réseaux filaires de diffusion, notamment

en ne prévoyant pas la gratuité du transport, qui existe pour les chaînes publiques nationales.

Pour le hertzien terrestre, il faut rappeler que le législateur a institué « une priorité » sur « le

droit d’usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l’accomplissement de leurs missions

de service public » (II de l’article 26 de la loi du 30 septembre 1986), mais seulement au

bénéfice des sociétés du secteur public national. En cohérence avec la nouvelle étape de la

décentralisation, il faudrait reconnaître une priorité du droit d’usage de la ressource

radioélectrique au bénéfice des services locaux présentant un intérêt général, ou, à tout le moins,

s’assurer qu’une part suffisante soit attribuée aux services correspondant à des missions d’intérêt

général.

Les mesures législatives prises en faveur de la télévision de proximité doivent aussi être

complétées par des mesures économiques. C’est déjà le cas avec l’ouverture de la publicité pour

la distribution et d’autres secteurs, mais cette ouverture est limitée (pas de publicité pour les

promotions, qui représentent 80% des budgets de communication). D’autre part elle concerne

principalement le secteur commercial, et non le secteur associatif ou public. Pour les chaînes

locales de service public, selon la Constitution, l’extension des compétences des collectivités

impose d’inventer des dispositifs de péréquation : « Toute création ou extension de compétences

ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est

accompagnée de ressources déterminées par la loi. La loi prévoit des dispositifs de péréquation

destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales (Art 72-2)» .

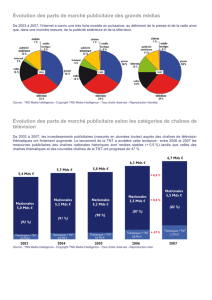

Pour soutenir le pluralisme, il est nécessaire d’instituer un fonds de soutien aux chaînes à faibles

ressources publicitaires. Une taxation supplémentaire de la publicité télévisée pourrait être

instaurée. Cette réforme peut profiter de l’augmentation prévisible des ressources publicitaires

des grandes chaînes, consécutive à la levée de l’interdiction du secteur de l’édition et de la

presse, dès 2004. A fortiori, l’arrivée de la publicité pour la distribution devrait apporter aux

seules chaînes TF1 et M6 de 100 à 170 millions d’euros (soit 2 à 3 fois le budget total de

l’ensemble des chaînes locales françaises).

Il est également nécessaire de revoir la fiscalité, ce qui a commencé à être fait, mais reste à

compléter. La taxation des messages publicitaires frappe trente fois plus les petites chaînes que

les chaînes nationales. Il faudrait également fixer un taux de TVA réduit à 5,5% pour les contrats

d’objectifs et de moyens liant les chaînes éditrices aux collectivités locales.

Enfin, le projet de loi permet aux chaînes nationales de bénéficier d’autorisations locales. Au

moment où les perspectives d’existence durable de télévisions de proximités se renforcent, il ne

faut pas ouvrir la boîte de Pandore qui va entraîner la constitution de réseaux nationaux dont

l’objectif sera bien loin du développement culturel, social et économique des territoires.

avicam - propositions de modifications du projet de loi sur les communications électroniques – 21 janvier 2004

- 4 -

b) Distribution audiovisuelle

Le projet instaure un régime déclaratif pour les distributeurs audiovisuels.

Le pluralisme va dépendre de plus en plus des rapports entre les chaînes et les distributeurs, et

entre les distributeurs et les grands groupes audiovisuels. C’est dans le domaine satellitaire que

ces questions sont aujourd’hui les plus sensibles, avec un duopole de fait (TPS et CanalSat) qui

périodiquement s’interroge sur sa transformation en monopole. Ce duopole bloque actuellement

l’avancement de la TNT pour les chaînes payantes et freine la distribution des futures chaînes

gratuites sur le satellite.

Sans aller jusque là, la simple numérotation des chaînes peut donner plus ou moins de visibilité

et d’audience, ce qui a amené certains distributeurs à privilégier leurs propres chaînes au

détriment d’autres. A fortiori, la place dans le plan de services, le mode de rémunération et les

exclusivités conditionnent l’existence d’une offre de chaînes indépendantes des distributeurs.

Aussi il conviendrait que le débat parlementaire précise les enjeux et moyens, au lieu de

renvoyer simplement à un décret les contenus et conditions du régime déclaratif. Cette mesure

est complémentaire à l’imposition de distribuer une proportion minimale de services non

contrôlés par le distributeur (art 34 et 34-2 de la loi de 1986) ; le CSA faisait justement

remarquer que le décret correspondant n’avait toujours pas été publié.

Le régime des obligations de transport doit également être modifié. La hiérarchie implicite qui

privilégie les chaînes hertziennes, et contraint davantage les réseaux filaires que satellitaires

devrait être abandonnée pour appliquer le principe de neutralité technologique.

c) Télévision numérique terrestre

Le CSA s’est vu confié une mission impossible. Les échecs financiers de la TNT dans les autres

pays européens, les concentrations dans le secteur audiovisuel qui en ont suivi, les glissements

successifs du calendrier, le poids des grands groupes français hostiles, et la diminution des

projets du secteur public doivent amener à repenser l’ensemble du dispositif. Il est encore temps.

La numérisation du hertzien est d’intérêt public, si elle conduit à une meilleure utilisation du

spectre ; ceci aurait nécessité un réaménagement préalable des fréquences. La diversification de

l’offre n’est pas plus assurée, car les nouveaux entrants risquent d’être les otages des groupes

existants sur leurs multiplex. Le développement de la télévision de proximité ne peut se faire

dans de bonnes conditions en utilisant la moitié d’un multiplex conçu pour la diffusion des

chaînes nationales. Il faut donc reprendre le dossier pour le faire correspondre à ces objectifs

fondamentaux, mais aussi à un impératif économique et culturel : développer avant tout les

réseaux de la convergence de l’audiovisuel et du haut débit.

avicam - propositions de modifications du projet de loi sur les communications électroniques – 21 janvier 2004

- 5 -

PROJ ET DE LOI

SUR LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET LES SERVICES DE

COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Première lecture, Assemblée nationale

Texte du projet de loi (extrait Article 6)

L'article L. 33-1 est modifié comme suit :

I.- Le I est ainsi rédigé :

« I.- L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de

communications électroniques sont libres sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des

télécommunications.

« Toutefois, la déclaration n'est pas exigée pour l'établissement et l'exploitation des réseaux internes ouverts au public et

pour la fourniture au public de services de communications électroniques sur ces réseaux.

« La déclaration ne peut être faite par une personne qui a perdu, du fait d'un retrait ou d'une suspension prononcés en

application de l'article L. 36-11, le droit d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public un

service de communications électroniques ou par une personne qui a été condamnée à l'une des peines prévues par

l'article L. 39.

« L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de

communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur :

« a) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service ;

« b) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux

communications ;

« c) Les normes et spécifications du réseau et du service ;

« d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du

territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public et les modalités de

partage des infrastructures ;

« e) Les prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique, notamment celles qui sont nécessaires à la

mise en œuvre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, ainsi que les garanties d'une juste

rémunération des prestations assurées à ce titre ;

« f) L'acheminement gratuit des appels d'urgence ;

« g) Le financement du service universel et, le cas échéant, la fourniture du service universel et des services

obligatoires, dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 à L. 35-5 ;

« h) La fourniture des informations prévues à l'article L. 34 ;

« i) L'interconnexion et l'accès, dans les conditions prévues aux articles L. 34-8 et L. 38 ;

« j) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux

dispositions du III du présent article ;

« k) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

1

/

22

100%