Conférence Olivier Py par Henri Quantin

Olivier Py, un cul-bénit ?

Par Henri Quantin.

Ce texte est la retranscription d’une conférence prononcée au théâtre de la Ville, le 25

mars 2017, en présence d’Olivier Py et de Pierre-André Weitz, dans le cadre de l’étude

d’Illusions comiques, pièce mise au programme des Terminales Théâtre pour les années 2017-

2019. Nous n’avons pas jugé bon de gommer les traces de la dimension orale du texte,

influencé par la présence d’Olivier Py dans l’assistance.

C'est la première fois que je parle d'un auteur en sa présence. Jusqu'ici j'ai toujours

préféré prudemment essayer de rendre vivants des auteurs morts, plutôt que de prendre le

risque de rendre mort un auteur vivant. Cette situation – parler d’un auteur en sa présence -

pourrait être très angoissante pour deux raisons évidentes.

La première est le risque que l'auteur désapprouve les analyses qui sont faites de son

œuvre, qu’il conteste le commentateur. Par exemple, il y a un passage crucial d’Illusions

comiques, où tout bascule à cause d’un « hareng fumé ». Le « hareng fumé » précipite la chute

du poète. Le commentateur dira peut-être que c'est une allusion à une pièce de Lagarce, Nous,

les héros. Dans Nous, les héros, monsieur Tschissik déclare qu'il n'aime rien tant que les

harengs de la Baltique.

1

Le commentateur risque toujours que l'auteur lui dise : « Ce n'est pas

du tout ça ; je n'y avais pas pensé, mais le jour où j'ai écrit le texte, j'avais mal digéré des

harengs fumés. Vous allez chercher trop loin. » La deuxième raison qui peut rendre les choses

angoissante est la crainte que le commentateur peut avoir de la susceptibilité de l'auteur.

Certains auteurs, ce n'est bien sûr qu'une rumeur, ont parfois un ego surdimensionné. Aucun

éloge ne leur semble à la hauteur de leur génie. Illusions comiques est d'ailleurs bien l'histoire

d'un auteur qui a une crise de mégalomanie, avant de revenir à un peu plus de modestie.

Heureusement, grâce à deux poètes, les raisons de trembler que peut avoir le

commentateur sont en réalité sans fondement. Le premier de ces deux poètes est Paul Valéry.

Gustave Cohen - le fondateur du Groupe de Théâtre Antique de la Sorbonne, auquel participa

le jeune Roland Barthes - invita un jour Valéry à son cours sur « Le cimetière marin ». Après

avoir pendant trois heures commenté le poème et attribué toute sorte d’intentions à l’auteur,

Gustave Cohen se tourne vers Valéry et dit : « C’est bien ça, n'est-ce pas, cher maître, que

vous avez voulu montrer ? » La réponse de Paul Valéry est simple : « Non, absolument pas ! »

Si la phrase s’arrêtait là, ce serait cinglant. Aujourd’hui, on aurait sans doute une vidéo sur

YouTube avec pour titre : « Valéry clash Cohen ! » Mais la phrase ne s'arrête pas là et Valéry

précise : « Non, absolument pas, mais ça n’a aucune importance ! ». Sachez donc, cher Olivier,

que votre éventuel désaccord n'aurait aucune importance.

1

Nous, les héros, version sans le père, Les Solitaires Intempestifs, 2008, p. 43.

Le deuxième poète qui supprime toute inquiétude pour le commentateur, cette fois vis-à-vis

de la crainte de ne pas être assez élogieux, c’est vous-même, Olivier. Dans Illusions comiques,

vous faîtes parler un personnage qui fait votre éloge. Ce personnage dit ceci :

« J’aime tellement votre travail, permettez-moi de vous cirer les pompes et de

quantitativement et qualitativement vous lécher le cul. (Il lui tend un livre.) J’ai écrit

cette ode à votre génie, publiée à compte d’auteur, j’y dis que vous et vous seul contre

tous avez crié dans le désert. Je vouerai ma vie à l’étude de vos œuvres, je veux créer

une grande académie qui soit dédiée à votre exégèse !

2

»

Or, ce personnage, vous l’avez nommé « Mon pire ennemi » et il porte une veste verte qui

justifierait à elle-seule toutes les superstitions des comédiens. Me voilà rassuré : vous craignez

par-dessus tout les flatteurs et les exégètes enthousiastes. Donc, ne vous inquiétez pas,

Olivier, je ne serai pas aujourd’hui votre « pire ennemi », je ne ferai pas d’éloge de votre

œuvre.

Je vais même faire l’inverse. Pour éviter tout risque de flatterie digne de votre « pire

ennemi », je vais plutôt me fonder sur une attaque qui vous a parfois été adressée. Non pas

un éloge, donc, mais un blâme. Ce blâme, le voici : Olivier Py est un cul-bénit ! Vous savez

peut-être que Barbey d’Aurevilly disait que le plus beau surnom que pouvait avoir un homme

était celui que lui donnaient ses adversaires. Léon Bloy intitula ainsi « Le Mendiant ingrat » un

volume de son Journal, se drapant dans ce surnom que ses ennemis jugeaient injurieux.

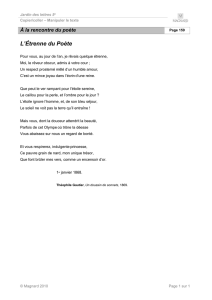

Elizabeth Mazev, amie d’enfance, comédienne et personnage d’Illusions comiques, ne s’y est

pas trompée. On le voit dans un bonus de la captation de la pièce au Rond-Point : vous

commentez une scène dans laquelle le Pape apparaît et vous redoutez qu’on se moque du

Pape sans comprendre votre réplique. Elizabeth Mazev s’exclame alors : « Quel cul-bénit, cet

Olivier Py ! ». Ma proposition aujourd’hui est donc de prendre Elizabeth Mazev au mot, de

prendre Barbey d’Aurevilly au mot, de montrer que votre œuvre est bien celle d’un cul-bénit,

mais que c’est cela qui en fait non la faiblesse, mais la richesse. Je relève tout de suite deux

formules du Pape, dans le passage au sujet duquel Elizabeth Mazev vous traite de cul-bénit.

Ces deux formules seront les deux axes principaux de ma réflexion : « Le théâtre comme

l’eucharistie est présence réelle

3

» et « J’aurais dû faire du théâtre, le mystère de l’incarnation,

oui, je crois que je l’aurais mieux compris

4

».

Premier aspect du problème, premier niveau de compréhension de « cul-bénit » : le

cul-bénit est celui qui passe son temps dans les églises, celui qui parle de Dieu sans cesse, celui

qui n’est apparemment jamais sorti du bénitier. Comparer le théâtre à l’eucharistie, c’est

encourir légitimement le soupçon d’être un cul-bénit. Certes, la formule prend place au cœur

d’un dialogue léger – le Pape dit aux carmélites : « Venez les filles » -, mais le passage signale

que la théologie catholique est bien un arrière-plan constant du théâtre de Py

5

. Sur ce point,

une précision s’impose : c’est une théologie en acte, incluant l’autodérision, et c’est une

2

Illusions comiques, Actes Sud, Babel, 2016, p. 33. Toutes nos références renvoient à cette édition.

3

IC, p. 43.

4

IC, p. 44.

5

Une troisième difficulté liée à la présence de l’auteur est l’hésitation constante entre la deuxième personne, au

risque de faire comme si le reste de l’assistance n’était pas là, et la troisième personne, qui « délocute » l’auteur,

comme disent les linguistes. En dehors des cas qui nous semblaient exiger une adresse directe, nous avons choisi

de parler d’Olivier Py et non à Olivier Py.

théologie qui a pour but d’aider à mieux faire du théâtre. Il ne s’agit pas d’un théâtre mis au

service de la théologie, comme dans une œuvre de patronage, mais d’un dialogue fécond

entre la scène et l’autel ou, pour parler comme Gaston Baty, entre le masque et l’encensoir

6

.

Du fait de ce dialogue et de cette perpétuelle autodérision, le cul-bénit est un cul entre

deux chaises ou entre deux chaires, la chaire de Saint-Pierre et la chaise percée de la farce. Au

Conservatoire, dites-vous, Olivier, on vous faisait jouer les Scapin. On touche une dimension

moins habituelle mais plus littérale de l'expression cul-bénit : pour faire bénir son cul, il faut

d'abord le montrer. Et Dieu sait que votre œuvre montre des culs ! La crémière du Discours du

nouveau directeur de l'Odéon en fait d’ailleurs le reproche au Poète moi-même : « Est-ce que

c'est vraiment utile qu'il y ait toujours des gens à poil dans les mises en scène modernes ? (…)

Je ne vois pas le rôle civique de ce déballage génital.

7

» Sur ce point, prise au pied de la lettre,

l'expression cul-bénit pourrait bien être un concentré de votre esthétique. Citons à nouveau

le Pape d’Illusions comiques : « J'aurais dû faire du théâtre » pour mieux comprendre « le

mystère de l’incarnation ». Le cul ne fait que désigner plus globalement l’incarnation, c’est-à-

dire une Parole faite chair, le mystère fondamental du christianisme et du théâtre : un corps

traversé et modifié par une Parole, un corps sauvé par une Parole, un cul sauvé par une parole

de bénédiction. Ce sera le deuxième point que je développerai : le théâtre d’Olivier Py et le

mystère de l’incarnation, notamment dans la lignée de Claudel.

Dans l’Epître aux jeunes acteurs

8

, le poète s’habille en tragédie et dit qu’il va

commencer par exhiber « ses femmes damnées » : comme ça, dit-il, ceux qui ne veulent pas

comprendre ne seront pas venus pour rien ; ils auront au moins vu les fesses du poète. Mais

il ajoute une formule frappante : « Le marbre est meilleur courtisan des érudits que la chair

douloureuse du poète ». Très belle formule ! Ce n’est pas un éloge, Olivier, rassurez-vous,

mais c’est très beau. Le marbre désigne à la fois la sculpture parfaite - « la jambe de statue »

baudelairienne - et la tombe ; l’érudition est risque de parole morte. Au contraire, la chair

douloureuse du poète renvoie à la parole vivante, vivante parce qu’elle est mortelle, parce

qu’elle affronte la mort. La jambe de statue n’affronte pas la mort : elle est déjà froide.

Souvenons-nous de la réponse de Moi-même à sa crémière : « Le théâtre ne s’adresse pas au

citoyen mais au mortel

9

». Pour Olivier Py, l’incarnation est la source et la condition de la

Parole. Premier temps, donc : le théâtre comme l’eucharistie est présence réelle, et

notamment présence de Jean-Luc Lagarce. Deuxième temps : le théâtre et l’incarnation, du

côté de Claudel.

« Le théâtre comme l’eucharistie est présence réelle »

Repartons d’une évidence : le théâtre de Py, et notamment Illusions comiques, est farci de

notions théologiques. Cela peut créer deux difficultés pour le professeur chargé de l’étudier

avec ses élèves : la crainte d’un prosélytisme masqué et les obstacles dus à l’inculture

6

On ne peut que souhaiter la réédition de ce très beau livre de Gaston Baty sur le théâtre grec et le théâtre

médiéval, plein de légitimes réserves sur le règne de « Sire le mot ». Voir Le masque et l’encensoir, Paris, Bloud

et Gay, 1926.

7

Discours du nouveau directeur de l’Odéon, Actes Sud, 2007, p. 19.

8

Epître aux jeunes acteurs pour que soit rendue la parole à la parole, Actes Sud, 2000, scène 1, « Exorde », p.10.

9

Discours du nouveau directeur de l’Odéon, Actes Sud, 2007, p. 19.

religieuse des lycéens. On peut comprendre une certaine inquiétude des professeurs à l’idée

d’expliquer une phrase comme : « Le signifiant et le signifié sont hypostasiés. » ou même, pour

rester dans le même domaine : « Ma Trinité tourne en rond ». Sur ces points de difficulté,

faisons deux remarques.

Première remarque : la force d’Illusions comiques est de faire coexister sans cesse la

théologie et sa parodie, la foi et la distance amusée. A l’heure où l’on parle beaucoup de

religion à l’école, il est opportun de faire étudier à des élèves une œuvre dans laquelle le

domaine théologique est associé au rire, dans laquelle un croyant sait rire de ce qu’il croit.

C’est même une occasion de rappeler que ce mélange du « sublime et du grotesque », pour

parler comme Victor Hugo, est une tradition occidentale ancienne qui remonte au théâtre

médiéval, marqué par l’alternance, y compris quand les spectacles avaient lieu dans les

églises, du mystère et de la farce. Nous parlions de hareng fumé dans Illusions comiques. Au

Moyen-Age, on sait qu’était joué le mystère de Saint Laurent, diacre mort martyr, grillé vif par

les Romains. Au milieu du mystère, on jouait une farce, la farce de saint Hareng, également

grillé vif, sur un ancêtre du barbecue. Le mystère intégrait la parodie. Dans Illusions comiques,

le même Pape qui compare théâtre et eucharistie trempe dans sa tasse de thé un biscuit qui

ressemble à une hostie

10

. Autrement dit, si Olivier Py est un cul-bénit, c’est un cul-bénit qui

sait rire de lui-même, ce qui n’est pas donné à tous ses adversaires. Ceux qui ont ri aux éclats

devant Illusions comiques, après avoir agoni les œuvres précédentes de Py comme des

bondieuseries, sont-ils capables de la même autodérision vis-à-vis de leurs propres

esthétiques et de leurs propres visions du monde ? On attend toujours que les néo-

beckettiens chasseurs de mots en trop et les brechtiens de la stricte observance nous fassent

rire d’eux-mêmes avec le même enthousiasme…Sur ce point, un condensé du théâtre de Py

peut être trouvé dans Les Drôles, cette malicieuse pièce d’Elizabeth Mazev aux allures de « Je

me souviens », qui s’amuse à raconter en mille phrases les enfances communes d’Olivier et

de « Lili », au travers d’anecdotes de leurs années de collège, de lycée et de début de vie

d’étudiants. Deux anecdotes de l’année de sixième

11

, une fois juxtaposées, nous semblent

dresser un portait théâtral de Py assez significatif. Voyons la première :

205. Olivier a un très beau déguisement pour jouer le curé de Cucugnan en classe de

Madame Witz, avec une robe noire, une croix en bois et des lunettes en écaille.

206. Mais surtout une calotte en feutrine, qu’il amène à l’école sur son globe terrestre

pour qu’elle ne se déforme pas.

12

Non seulement cul-bénit, mais calotin ! Parmi les expériences de théâtre d’enfance d’Olivier

Py, il y a de jouer le curé de Cucugnan, celui qui fait revenir tous ses paroissiens au

confessionnal en les menaçant des feux de l’enfer… Une calotte sur un globe fait en outre

10

Pour l’anecdote, Pierre-André Weitz précise qu’il s’agissait d’un biscuit Prince et que Philippe Girard excluait

de jouer avec toute autre marque.

11

Elizabeth Mazev ne précise pas explicitement la classe, mais évoque la forte impression éprouvée devant « le

CES des Campelières, les profs différents pour chaque matière, les changements de classe dans la foule des

couloirs et tout. » Voir Les Drôles, un mille-phrases, Les Solitaires Intempestifs, 2014, p. 23. Le joli néologisme du

sous-titre – ce « mille-phrases » peut être dégusté avec la même gourmandise qu’un mille-feuilles – explique les

numéros de un à mille qui précèdent chaque phrase.

12

Les Drôles, p. 29.

présager un complot clérical pour asservir le monde : cela pourrait être une illustration de

l’Assiette au beurre.

Toutefois, une deuxième anecdote permet de modifier le portrait :

172. Olivier reçoit une lettre anonyme disant que le cirque est à la recherche d’un

nouveau clown.

173. Du coup, il renvoie une lettre donnant rendez-vous sur la place de l’église de

Mouans-Sartoux à tous ceux qu’il soupçonne d’être l’auteur de la lettre : Patrick et

Anne Fouquet, son cousin Charles, Mickaël Kaddouch et Lili.

174. Le jour dit, il y va déguisé en clown.

175. Lili est la seule au rendez-vous place de l’église.

176. Elle n’est pas déguisée mais elle a apporté une serviette éponge à tout hasard.

177. Quand elle voit arriver Olivier déguisé en clown, dans la SIMCA 1000 bleu

métallisé de Mamy, elle rigole bien

13

.

Le rapprochement des deux anecdotes suggère une formule pour définir Illusions comiques :

le théâtre d’un calotin toujours prêt à enfiler un nez rouge, accessoire clownesque transformé

pour l’occasion en une perruque rouge et une peau de lapin.

Deuxième remarque, concernant cette fois la difficulté de l’arrière-plan théologique. Un

élément de réponse se trouve encore dans une phrase du Pape : « Le théâtre est

métaphysique expérimentale ». Expérimentale, c’est-à-dire ni théorique, ni analytique, ni

scolastique. Ce que la théologie tente d’approcher à tâtons, de manière hypothétique, le

théâtre permet d’en faire l’expérience simple. Un exemple : au théâtre, celui qui est mort se

relève ; il fait une expérience de résurrection (le verbe grec qui désigne la résurrection du

Christ signifie d’ailleurs se relever). Le responsable culturel de l’Epître réplique au Poète :

« Moi je n’ai jamais vu de mort qui ressuscite

14

». Il n’a pas dû aller souvent au théâtre… Autre

exemple, plus spécifique du monde de Py : le sens de l’existence, question délicate convenons-

en. Au théâtre, le spectateur regarde les événements qui ont lieu sur scène. Parfois il ne sait

plus où il en est, parfois il ne comprend pas qui est qui, ni à quoi sert chaque personnage mais,

à la fin, s’il est resté jusqu’au bout, s’il a cru que tout n’était pas absurde, alors un sens se

révèle. Il a fait une expérience de ce que Py appelle « une apocalypse joyeuse », un

dévoilement. Tout prend sens. A propos de la Servante, et en général de ses épopées

théâtrales, Py écrit :

« Mais au bout de ces nuits, c’est le spectateur qui découvrait dans sa fatigue le moyen

de lever la résistance à croire, quelque chose comme une providence lui apparaissait

non plus comme un concept théologique mais comme une Expérience

15

. Ce qui l’avait

tenu en haleine, c’est la promesse d’un sens, d’une révélation. Il n’avait plus qu’à

13

Ajoutons la suite juste pour le plaisir : « 178. Ensuite, comme personne d’autre ne vient au rendez-vous, Mamy

les emmène chez Olivier et leur fait des crêpes. 179. Olivier et Lili jouent à « la femme surprise dans sa salle de

bain par un voyeur », sur le capot de la SIMCA 1000, avec la serviette éponge de Lili. » (p.25-26).

14

Scène 3.

15

C’est aussi à la recherche de « l’Expérience » que partent les quatre amis de Marthe dans La Servante.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%