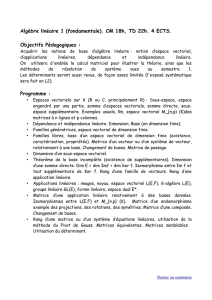

Algèbre générale. - page professionnelle de Jean

1

Cours, master 2ième année, 1er semestre.

Algèbre générale.

Jean-Robert Belliard année 2006–07.

2

Table des matières

1 Factorisation des applications. 5

1.1 Rappel de vocabulaire ensembliste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.1.1 Relation d’équivalence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.1.2 Applications et principe de factorisation ensembliste. . . . . . 6

1.2 Factorisation et suites exactes de modules. . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.2.1 Principe de factorisation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.2.2 Suites exactes de modules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.2.3 Problème : le lemme du serpent. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2 Algèbre linéaire basique. 13

2.1 fondement théorique : la dimension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.1.1 Espaces, sous-espaces et applications linéaires. . . . . . . . . . 13

2.1.2 Familles de vecteurs d’un espace vectoriel. . . . . . . . . . . . 14

2.1.3 Dimension des espaces vectoriels de type fini. . . . . . . . . . 16

2.2 Matrices.................................. 18

2.2.1 Prérequis ............................. 18

2.2.2 Représentation matricielle des morphismes. . . . . . . . . . . . 19

2.2.3 Changement de bases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.3 Opérations élémentaires sur les matrices. . . . . . . . . . . . . . . . . 21

3 Déterminant. 25

3.1 Formes multilinéaires alternées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

3.2 La forme déterminant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.3 Déterminant d’un endomorphisme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3.4 Déterminant d’une matrice carré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3.5 Techniques de calculs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3.5.1 Matrices triangulaires par blocs. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

3.5.2 PivotdeGauß. .......................... 31

3.5.3 Développement par rapport à une ligne ou une colonne. . . . . 31

3.6 Applications classiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

4 Dualité. 33

4.1 Dual d’un espace vectoriel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

4.2 bidual ................................... 34

4.3 Orthogonalité ............................... 35

4.4 Problème : codimension des noyaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3

4

4.5 Transposée d’une application linéaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4.6 Quelques calculs matriciels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4.6.1 Matrice transposée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

4.6.2 Une utilisation du pivot de Gauß. . . . . . . . . . . . . . . . . 40

4.7 Dualité dans les espaces euclidiens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

5 Formes quadratiques et hermitiennes. 43

5.1 Généralités sur les formes sesquilinéaires. . . . . . . . . . . . . . . . . 43

5.2 Sous-espaces orthogonaux, isotropes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

5.3 Groupes unitaires, orthogonaux, symplectiques. . . . . . . . . . . . . 48

5.3.1 Définitions générales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

5.3.2 symétries orthogonales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

5.3.3 Générateurs de O(f)et SO(f). ................. 50

5.4 Classification des formes sesquilinéaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

5.5 ThéorèmedeWitt. ............................ 54

5.5.1 Plan hyperbolique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

5.5.2 Sous-espaces hyperboliques, seti et setim. . . . . . . . . . . . . 56

5.5.3 Théorème de Witt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

5.5.4 Exercices : calculs d’indice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

6 Réseaux. 61

6.0 prérequis à propos des Z-modules..................... 61

6.1 Sous-groupes discrets de Rn........................ 61

6.2 Théorème de Minkowski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

6.3 Applications diophantiennes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

6.3.1 Approximations diophantiennes simultanées. . . . . . . . . . . 65

6.3.2 Equations diophantiennes linéaires. . . . . . . . . . . . . . . . 66

6.3.3 Théorème des deux carrés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

6.3.4 Théorème des quatres carrés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

7 Réduction des endomorphismes. 71

7.1 sous-espaces stables par u......................... 71

7.2 Théorème des noyaux et applications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

7.2.1 théorème des noyaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

7.2.2 endomorphisme diagonalisable et critère de diagonalisation. . . 74

7.2.3 La version diagonalisable plus nilpotent de Dunford. . . . . . . 76

7.3 La version semi-simple plus nilpotent de Dunford. . . . . . . . . . . . 77

7.4 RéductiondeJordan............................ 79

7.4.1 Réduction des endomorphismes nilpotents. . . . . . . . . . . . 80

7.4.2 Réduction de Jordan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

7.5 Réduction de Frobenius. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

7.5.1 Partie existence du théorème 7.5.3. . . . . . . . . . . . . . . . 85

7.5.2 Partie unicité du théorème 7.5.3. . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Chapitre 1

Factorisation des applications.

1.1 Rappel de vocabulaire ensembliste.

1.1.1 Relation d’équivalence.

Définition 1.1.1 Soit Eun ensemble. On appelle relation d’équivalence sur Ela

donnée d’un sous-ensemble R ⊂ E×Evérifiant :

1. ∀x∈E(x, x)∈ R (réflexivité)

2. ∀x, y ∈E(x, y)∈ R =⇒(y, x)∈ R (symétrie)

3. ∀x, y, z ∈E((x, y)∈ Ret (y, z)∈ R) =⇒(x, z)∈ R (transitivité)

L’usage est de noter x∼ypour (x, y)∈ R et de dire que xet ysont équivalent pour

la relation Rou ∼. L’ensemble des éléments y∈Etel que x∼ys’appelle la classe

de x, et se note parfois x⊂E. L’ensemble de toutes les classes d’équivalence sous

une relation ∼est un sous-ensemble de l’ensemble P(E)de toutes les parties de E

et se note parfois E/ ∼. Le choix d’un, et d’un seul, élément xi∈xidans chacune

des classes produit ce qu’on appelle un système de représentants dans Ede E/ ∼.

Exemples

1. Sur tout ensemble l’égalité est une relation d’équivalence.

2. La relation de congruence modulo 10 dans Z, par définition :

x≡y[10] ⇐⇒ 10 |(x−y).

3. La colinéarité des vecteurs dans tout K-espace vectoriel, par définition

u∼v⇐⇒ ∃λ∈K, λ 6= 0 λu =v.

4. Dans un groupe Gon peut associer à tout sous-groupe H⊂Gles équivalences

à gauche et à droite modulo H, par définition :

x∼g

Hy⇐⇒ Hx =Hy et x∼d

Hy⇐⇒ xH =yH.

5. Un espace vectoriel semi-normé est un espace vectoriel muni d’une semi-norme

ϕ. Une semi-norme est une application ϕ:E−→ R+vérifiant toutes les pro-

priétés des normes sauf l’implication (ϕ(x)) = 0 =⇒x= 0. Sur un tel espace

la relation x∼y⇐⇒ ϕ(x−y)=0est une relation d’équivalence.

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

1

/

86

100%