La mesure du trouble mental - énoncé des motifs et

Séminaire de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales

La mesure du trouble mental

Des principes aux usages

Organisé par Philippe Le Moigne

Chargé de Recherche à l’INSERM

Chercheur au CERMES3 - Centre de Recherche Médecine, Sciences, Santé, Santé Mentale et Société

Université Paris Descartes, EHESS, CNRS (UMR 8211), INSERM (U988)

Exposé des motifs

Que la place occupée par les échelles psychiatriques soit devenue centrale dans

le processus de recherche, l’expertise sanitaire et bien au- delà, fait l’objet d’un

constat largement partagé. Pour autant comment rendre compte d’un tel

développement ? D’abord, on doit souligner que ces échelles, à la fois pour des

raisons de validation interne mais également en vertu de leur rôle dans la sélection

des patients, ont acquis le statut d’un « rouage nécessaire » qui n’est pas sans

expliquer leur diffusion en biomédecine. Ensuite, si on revient à la genèse des

échelles diagnostiques les plus diffusées, à commencer par le DSM-III, on pourra

faire observer que leur construction a offert un lieu de négociation et de

structuration, face à une crise affectant à la fois la désignation du trouble mental et la

régulation de sa prise en charge (Philippe Le Moigne)

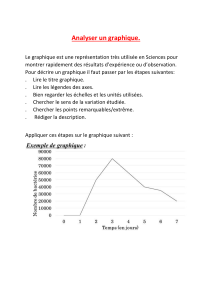

Pour autant, que peut-on dire de l’incidence de ces tests lorsque, délaissant

l’exposé de leurs principes, on ausculte leurs usages ? D’abord quel est leur

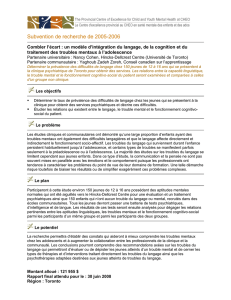

rendement dans le domaine de la preuve ? Certaines de ces échelles ont donné

légitimité à de nouvelles pathologies, à l’instar de la dépression, mais ont-elles

apporté des éléments de validation aux thérapies qui leur sont dédiées, qu’elles soient

relationnelles ou chimiques ? (Xavier Briffault). Cette question du rendement

s’applique également au travail de catégorisation induit par la construction de toute

échelle. Si on est en droit d’en attendre la formulation d’entités et de troubles

suffisamment stables et cohérents, cette perspective est-elle tenable dans le cas de

catégories aux contours mal arrêtés, tel que l’« handicap psychique » ? En vertu de

quoi, que donnent à voir ces grilles des personnes auxquelles elles sont censées

s’adresser, au regard, précisément, des perceptions que ces personnes ont d’elles-

mêmes (Pascale Roussel) ?

L’incidence des tests et de leur passation dans la vie sociale demeure encore

méconnue parce que peu observée. On voit bien que la fabrication d’un test ne se

conçoit pas sans aller-retours entre raison logique et raison pratique, psychométrie et

clinique, recherche et activité professionnelle, et que cette série d’ajustements impose

de ménager du « jeu » au regard des principes défendus par l’exposé canonique des

tests. Le succès acquis par le Mini Mental State Examination (MMSE), dans

l’observation des malades d’Alzheimer, peut offrir ici matière à déchiffrer les

mécanismes qui structurent ce « jeu » et la nature des arrangements qu’il permet

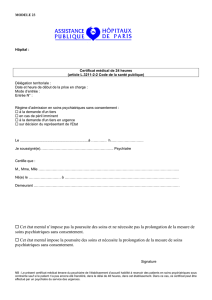

(Baptiste Brossard). Mais encore, la légitimité scientifique du test une fois acquise,

quel en est le retentissement clinique ? Autrement dit, quelle place occupe-t-il dans la

consultation et l’activité thérapeutique ? Et comment contribue-t-il, dans la maladie

d’Alzheimer, à structurer la relation entre le professionnel, le patient et son

entourage ? (Aude Béliard)

…/…

2

Enfin, au-delà des tests psychiatriques à proprement parler, à quel genre

d’incidences donne lieu le développement de la testologie en population générale, dès

lors qu’il y est question de recenser des pensées, des sentiments ou des

comportements apparentés aux troubles mentaux ? Cette question peut s’avérer

lourde d’implications et d’enjeux lorsque l’investigation revient à entremêler la

sphère du « comportement personnel » avec celle de l’activité professionnelle, à

l’instar du dépistage des drogues au travail (Renaud Crespin)

Programme, calendrier et salles

EHESS, 105 boulevard Raspail, les jeudis suivants de 15 h à 17 h

(Attention ! Le séminaire n’a pas toujours lieu dans la même salle)

15 janvier 2015 (salle 10)

Philippe Le Moigne (CERMES3)

Une position intercalaire. La place des échelles psychiatriques dans la recherche

5 février 2015 (salle 7)

Baptiste Brossard (Post-Doctorant à l’Université de Montréal)

Le succès d’un test : le cas exemplaire du Mini Mental State Examination (MMSE)

12 mars 2015 (salle 8)

Aude Béliard (Université Paris5)

Le diagnostic d’Alzheimer : la mesure des compétences et ses enjeux dans la

consultation

9 avril 2015 (salle 7)

Pascale Roussel (MSSH - EHESP)

Avec ou sans test: la catégorisation du handicap psychique

7 mai 2015 (salle 7)

Xavier Briffault (CERMES3)

L’échelle d’Hamilton ou le façonnage de la dépression

4 juin 2015 (salle 7)

Renaud Crespin (Centre de Sociologie des Organisations)

De la solution au problème. La carrière publique du dépistage des drogues au travail

2 juillet 2015 (salle 7)

Philippe Le Moigne (CERMES3)

En guise de synthèse (sous réserve)

1

/

2

100%