Voir - ULB

1

4. Les limites de l’Etat protecteur

La stratégie libérale comporte en soi des effets pervers. Loin de réduire les problèmes qu’elle

veut résoudre elle les reproduit, voire les intensifie : paupérisation et démoralisation… au

niveau des politiques de patronage ; taux énorme de récidive et remise en question de la

prison comme institution de disciplinarisation qui ne semble pas assumer sa fonction de

dissuasion et de réforme. Les deux présupposés (l’idéologie du laissez-faire individualiste et

la croyance dans le fait que la classe populaire dominée, est sans pouvoir et non-organisée)

sur lesquels reposent ces politiques pénales et sociales vont s’effriter. La réorganisation

industrielle qui tend à la formation de groupements industriels monopolistiques qui veulent

faire des économies sur les moyens de production, c’est-à-dire essentiellement sur la main

d’œuvre en introduisant des machines plus performantes, va entraîner une grave dépression

économique. L’underclass, la part la moins favorisée de la classe ouvrière va augmenter et

petit à petit s’organiser pouvant compter sur l’élite prolétaire qui commence également à

souffrir de la crise économique : la division de la classe prolétaire n’est plus. Il devient peu à

peu évident pour tous, même pour les plus réactionnaires des bourgeois qu’il faut se charger

de la question sociale : elle devient une question politique.

A la fin du 19ème siècle, la crise traversée par la société libérale concerne deux problèmes

intimement liés : la question du rôle de l’Etat dans la gestion économique et sociale ; la

condition ouvrière et la régulation de cette classe sociale particulière. La société est

confrontée à un problème de « disciplinarisation ». Le complexe pénal, en s’adressant de

manière privilégiée à cette « underclass » et en prenant part, certes de manière négative, à la

régularisation et la disciplinarisation de la société, est partie prenante dans cette crise. La

pénalité dans son acception légale ne semble pas permettre de résoudre adéquatement les

problèmes de disciplinarisation. Outre le fait que le taux de récidive est énorme et que la

prison semble donc ne pas remplir sa fonction disciplinaire, le fondement légal de la réaction

sociale à l’illégalité est de plus en plus critiqué. Les limites de la pénalité classique deviennent

criantes. L’égalité est ici synonyme d’identité. Il est ainsi impossible pour le juge de tenir

compte des différences entre individus, entre circonstances et situations dans la commission

des infractions, entre délinquants primaires et récidivistes, entre individus responsables et

mineurs ou aliénés. Pour respecter le principe d’égalité devant la loi, il faut tenir compte de

l’inégalité des contrevenants. En n’en tenant pas compte, on introduit une inégalité devant la

peine, ce qui est considéré comme profondément injuste. L’infraction y est davantage traitée

que l’infracteur, alors que tous les crimes et criminels diffèrent, qu’aucun n’agit selon les

mêmes motifs, ni dans les mêmes circonstances. En gros, l’uniformité est génératrice

d’injustices. Pourtant, certaines catégories d’individus présentent un danger social sans pour

autant enfreindre les lois (les faibles d’esprits, les dégénérés, les imbéciles, etc.) tandis que

d’autres, les multi-récidivistes par exemple, ne peuvent être punis assez sévèrement dans un

système proportionnel. La loi semble être devenue une fin en soi, inflexible, alors qu’elle

devrait être un instrument pour rencontrer certains besoins de la société. Ce système abstrait

ne se soucie pas de changer le délinquant en vue d’en faire un citoyen utile et productif. Ainsi,

la répression ne devrait pas viser l’action du délinquant, elle ne devrait pas être tournée vers le

passé, mais vers le futur. Or la répression dans sa version classique ne permet pas

l’individualisation par la prise en compte de la subjectivité du délinquant. Cette répression

devrait pouvoir mesurer sa dangerosité et c’est celle-ci qui devrait guider la mesure à prendre.

Pour cela, il faut une connaissance approfondie du délinquant, c’est-à-dire son étude

scientifique.

2

Si la société libérale prend peur des désordres sociaux et de l’augmentation de la délinquance,

elle se trouve surtout face à un problème majeur. En effet, force est de constater que

l’insécurité d’existence n’est abolie que pour une toute petite partie des citoyens, ceux qui,

propriétaires des moyens de production dans une société capitaliste, s’assurent, à travers cette

propriété, une sécurité d’existence qui leur permet de faire face aux aléas de la vie. Ainsi, le

projet d’une société libérale, formulé de manière exemplaire dans la Déclaration des droits de

l’homme et du citoyen, ne s’applique concrètement qu’à une partie fort limitée de la

population. Les autres, les ouvriers et les classes populaires qui n’ont que leur force de travail

à faire valoir, vivent dans le dénuement le plus complet.

Il devient de plus en plus évident que le paupérisme, fléau du 19ème siècle, ne peut être

endigué par les pratiques de patronage. Premièrement, celles-ci sont bien loin de couvrir

l’ensemble du champ qui leur est assigné. Puisque le patronage repose sur la bonne volonté du

patron, sur la conscience de ses responsabilités morales envers ses ouvriers, dans la réalité, les

pratiques de patronage n’ont existé que de manière relativement limitées. Et, comme déjà

souligné, dans la grande industrie, elles passaient nécessairement par une réforme

conséquente puisque les relations individuelles sur lesquelles elles étaient sensées reposées

n’étaient pas praticables. Deuxièmement, parmi les dirigeants et libéraux eux-mêmes, un

ensemble de critiques se font entendre. Tout d’abord, selon eux, ces pratiques ne peuvent être

généralisées dans un régime économique de concurrence qui vise avant tout à réduire les

couts de la production. Ensuite, elles reposent sur un postulat erroné : un ouvrier bénéficiant

du régime de patronage n’est pas pour autant plus malléable et plus productif. Tout au

contraire, l’ouvrier semble les refuser – les grèves violentes dans les hauts lieux du patronage

semblent en témoigner-. Enfin, un certain nombre de libéraux estiment aussi que ces pratiques

de patronage vont à l’encontre du principe de liberté individuelle. Ainsi J. Simon, en 1861,

écrit-il : « L’ouvrier ne s’appartient pas pendant les 12 heures qu’il passe au service du

moteur mécanique ; qu’il soit du moins rendu à lui-même dès qu’il passe le seuil de la

manufacture ; qu’il puisse être mari et père » (cité dans Ewald, 1986, p. 232). Toujours est-il

que le diagramme purement libéral ne permet pas de résoudre les problèmes de paupérisation

posés par le développement de la société industrielle. Il devient évident qu’il faut le réformer.

A Paris, en 1848, le peuple français reprend possession de la scène publique et impose ses

exigences au gouvernement. Le droit au travail est proclamé. C’est, pour les ouvriers, l’unique

manière de résoudre la question sociale. En effet, « la seule forme sociale que peut prendre le

droit de vivre, pour les travailleurs, c’est le droit au travail. Il est l’homologue du droit de

propriété pour les possédants » (Castel, 1995, p. 272). Il est évident que cette position est

inacceptable pour l’Assemblée nationale car elle n’implique rien de moins que la mise en

place d’une société nouvelle qui abolit le clivage entre capital et travail et qui socialise les

moyens de production, c’est-à-dire une société communiste. Tant les révoltes de 1848 que de

1870 (la Commune) vont être violemment réprimées. Elles posent cependant de manière aigue

une question légitime. Les débats qui s’en suivront et qui dureront pas moins de 50 ans,

tournent autour de la manière dont l’Etat peut s’impliquer dans la question sociale.

Mais là où l’on a mis en œuvre un Etat strictement libéral, c’est-à-dire une société où on a tout

donné à l’individu, on ne peut tout de même pas tout donner à l’Etat. Il semble difficilement

envisageable d’accuser la société et son organisation d’être la cause de tous les malheurs et de

donner à l’Etat la responsabilité de les résoudre. Autrement dit, il y a là un antagonisme

individu-Etat dont il faut sortir. Le concept de responsabilité individuelle sur lequel repose le

diagramme libéral ne permet plus de régler de manière satisfaisante les rapports sociaux de

plus en plus tendus. Mais il est évident que l’alternative communiste n’est pas plus

3

satisfaisante. Il faut donc inventer une troisième voie entre les deux options disponibles. Cette

troisième voie se fondera sur la découverte qu’entre l’Etat et l’individu se situe une vaste et

immense zone appelée la « société » qui a ses règles propres de fonctionnement, ses propres

lois. « On croyait que la socialisation ne pourrait s’opérer qu’au dépens des individus, que

socialisation allait de pair avec étatisation ; on allait découvrir que le développement de

formes sociales n’impliquait en aucun cas le sacrifice des libertés individuelles, pas plus que

l’existence de régularités sociales ne ruinait l’hypothèse du libre-arbitre » (Ewald, 1986, 107).

Chapitre II. L’Etat social

1. Aux fondements de l’Etat social

Associer une conception nouvelle du rôle de l’Etat avec une élaboration nouvelle de la réalité

du collectif, telle a été la manière de résoudre le problème épineux de la question sociale.

Deux penseurs du « social » peuvent être vus comme à l’origine du nouveau diagramme

social : Emile Durkheim et la mise en avant du principe de solidarité comme étant au

fondement même de l’organisation sociale et Adolphe Quételet et son concept d’homme

moyen.

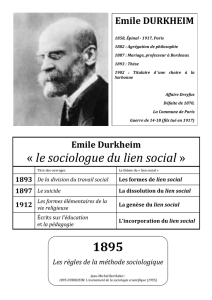

1. E. Durkheim (1858-1917) et le principe de solidarité comme loi

constitutive de la société

E. Durkheim entreprend de démonter la position libérale du contrat social en stipulant que la

société ne peut être le produit d’un décret volontaire car « a-t-on déjà vu des hommes

délibérer pour savoir s’ils entreraient ou non dans une société et dans celle-ci plutôt que dans

celle-là ? » (Durkheim, 1895, p. 104). Pour Durkheim, la société est toujours antérieure à

l’individu. Celui-ci, étant second par rapport à la société, ne peut donc ni en constituer la base

(position libérale) ni s’opposer à elle (position marxiste).

Dans les sociétés archaïques, caractérisées par une conscience collective très forte, la division

du travail est faible, les individus sont en quelque sorte interchangeables. L’antériorité de la

société sur l’individu est évidente puisque c’est elle qui détermine, selon un moule unique, les

comportements individuels. La cohésion de cette société, la loi constitutive de celle-ci, se fait

sur base de la similitude des positions, par une solidarité mécanique entre les membres qui la

composent.

Une société complexe, une société «industrialisée», se caractérise par une division croissante

des tâches et une complexification de ses agencements qui résultent de son accroissement

démographique et de l’intensification des échanges tant civils que marchands. Elle possède

une conscience collective plus faible puisque les individus ne se ressemblent plus. La seule

manière pour les individus de rester solidaires les uns des autres, c’est-à-dire de former

ensemble une société, c’est de devenir complémentaires, c’est-à-dire de se diviser les tâches à

accomplir (De la division du travail social, 1893) : c’est le principe de la solidarité organique.

La société industrielle inaugure donc un mode nouveau de relations entre les sujets sociaux,

mode qui ne peut plus être basé sur les protections rapprochées de la sociabilité primaire

comme c’était le cas dans les sociétés archaïques. L’individu n’en est ici pas moins déterminé

4

par la société puisque c’est elle qui est au principe de la particularisation des tâches. Pour

Durkheim, « il existe de grandes régulations objectives, les processus globaux l’emportent sur

les initiatives individuelles, les phénomènes sociaux existent comme ‘des choses’. Ainsi

l’homme social n’a d’existence que par son inscription dans des collectifs qui, pour

Durkheim, tirent en dernière analyse leur consistance de la place qu’ils occupent dans la

division du travail social » (Castel, 1995, p. 277). Cette division du travail implique donc une

complémentarité entre les tâches de plus en plus spécifiées. Mais en même temps, elle se

fonde sur l’idée, intuition géniale de Durkheim, que la société moderne industrielle se

construit comme un ensemble de conditions sociales inégales et interdépendantes.

Si, à l’époque où écrit Durkheim, des problèmes se posent au niveau des rapports

qu’entretiennent société et individu, c’est parce qu’une opposition de plus en plus manifeste

apparaît entre ces deux entités. Elles ne sont pas bien accordées l’une à l’autre : c’est la

situation d’une société « anomique ». Ce concept d’anomie a été introduit par Durkheim pour

la première fois dans son ouvrage « De la division du travail social » (1893). En fait

Durkheim veut expliquer les formes et les conséquences « pathologiques » de la division du

travail, notamment la tendance de toute division du travail croissante d’être accompagnée de

la coordination imparfaite des éléments en cause, du déclin de la solidarité. Ces conditions

apparaîtraient quand ceux qui accomplissent les différentes fonctions spécialisées dans la

division du travail ne sont pas en interaction suffisamment étroite et continue pour permettre

l’émergence d’un système de règles communes. Cette absence de consensus autour des règles

communes, qui constitue le principal mécanisme pour la régulation des relations sociales,

produit cette situation «anomique». Certaines fonctions sociales ne sont pas ajustées les unes

aux autres, les rapports sociaux étant insuffisamment réglés. Les individus n’arrivent plus à se

représenter leur place dans la société, de ce qui leur est permis ou non d’espérer.

En effet, pour Durkheim, la révolution industrielle a mené à une dérégulation de la discipline

économique, dérégulation qui ne peut manquer de s’étendre au-delà du monde économique

lui-même et «d’entraîner un abaissement de la moralité publique». Mais, il ne suffit pas que la

division de travail soit réglementée. Il faut également qu’elle soit spontanée. Les hommes ne

sont pourtant pas naturellement enclins à se contraindre. Il faut qu’il existe une force

supérieure capable d’imposer les contraintes à l’individu: la société. Or dans la société que

Durkheim étudie, il n’existe pas vraiment de groupe suffisamment «structuré» pour qu’il soit

capable de constituer et d’imposer le système de règles nécessaire pour une régulation

satisfaisante des relations sociales. Pour Durkheim, ce rôle devrait être dévolu à l’Etat : l’Etat

est l’organe de la pensée sociale.

En France, c’est Léon Bourgeois, responsable politique et philosophe, qui rendra le rôle de

l’Etat comme garant de la solidarité opératoire. Pour lui, la société est un ensemble de

services que ses membres se rendent réciproquement. Chaque individu a donc des dettes

envers les autres, d’autant plus qu’un individu, quand il arrive au monde, y trouve déjà une

accumulation de richesses sociales dans lesquelles il puise pour se réaliser. Un individu a

donc une dette envers ceux qui l’ont précédé et ceux qui le suivront. Et avant que de faire

valoir ses droits, il faut payer ses dettes, car il y va de la réalisation du progrès : progrès de la

société mais aussi épanouissement de l’individu. « Des prélèvements obligatoires, des

redistributions de biens et de services ne représentent donc pas des atteintes à la liberté

individuelle. Ils constituent des remboursements qui peuvent lui être demandés en droit, et ce

n’est que justice » (Castel, 1995, p. 279). Le principe de dette sociale s’applique à tous mais

selon leurs moyens. La société, grâce à l’action positive de l’Etat, doit s’engager à guérir les

maux qu’elle produit suite aux défauts liés à son propre fonctionnement. Cela vaut pour tous

5

les problèmes liés à la division du travail mais aussi pour tous les dangers qui menacent la

société. C’est l’Etat qui devient alors gérant des intérêts collectifs. Ce positionnement de

l’Etat fonde concrètement une politique de justice sociale. En effet, « l’action de réparation

menée au nom de la solidarité et par le moyen de la dette préalable permettra ainsi de

maintenir toutes les catégories, tous les individus en état d’œuvrer au cours du progrès. La

solidarité n’est donc pas une action néfaste pour le progrès, un tribut payé aux nécessiteux sur

son dos, comme le disent les libéraux, ou le seul moyen de retarder la révolution et le progrès

décisif qu’elle apporterait, comme le prétendent les marxistes. Elle est le moyen même du

progrès (…) car c’est seulement le respect de la dette de chacun vis-à-vis de l’acquis collectif

qui fonde la possibilité du progrès » (Donzelot, 1994, p. 112).

Cette manière d’envisager le rôle de l’Etat comme garant de l’intérêt collectif, comme garant

effectif du progrès, comme mise en œuvre du principe de solidarité, permet à la fois de

sauvegarder l’individu comme finalité du progrès – étendre la solidarité à tout ce qui

compense les conséquences injustes de la division du travail, c’est augmenter collectivement

ses chances d’épanouissement personnel -, mais aussi de justifier une société inégalitaire

puisque la division du travail impose à chacun une place différente mais néanmoins

complémentaire. Au contraire, réaliser l’égalité des conditions reviendrait à détruire la

différenciation « organique » de la société, à régresser en quelque sorte vers un type de

sociétés telles que les sociétés archaïques.

2. A. Quételet (1796-1874) et le calcul probabiliste

L’objet d’étude de Quételet est « l’homme » tant dans ses qualités physiques (taille, poids,

force) que dans ses qualités intellectuelles et morales (mariage, divorce, penchant au crime,

etc.). Mais pour connaître l’homme, pour établir véritablement une science de l’homme, il

faut surmonter un double obstacle. Premièrement, un obstacle subjectif qui se trouve en nous-

même : quelque part nous ne désirons pas découvrir les lois qui régissent le monde des

hommes car cela voudrait dire que nous sommes soumis à des lois, que nous sommes

déterminés. Or nous préférons penser que nous sommes libres de nos actions. Deuxièmement,

obstacle objectif cette fois : comment arriver à dégager des lois à partir d’une infinie somme

d’individualités, une variété immense de différences individuelles, de conduites irrégulières et

incohérentes ? Autrement dit comment arriver à dégager une loi à partir de ce fratras de

particularités individuelles ? La réponse à cette question est une méthode : « l’application du

calcul des probabilités à la statistique » (Ewald, 1986, p. 110). Pour avoir une connaissance de

l’individu, il faut passer par la masse, par la collectivité à laquelle il appartient. L’homme

devient un être social. Il se définit par rapport à son groupe d’appartenance, il a une identité

sociale. La société est d’abord le produit de cette méthode. Ce n’est pas une réalité vivante.

De là, Quételet va construire ce qu’il appelle « l’homme moyen » : « l’homme que je

considère (…) est la moyenne autour de laquelle oscillent les éléments sociaux : ce sera, si

l’on veut, un être fictif pour qui toutes les choses se passeront conformément aux résultats

obtenus pour la société » (Quételet, 1835, p. 250). L’homme moyen, c’est la société telle

qu’objectivée par la sociologie. C’est celui qui représente la norme, le normal. « La théorie de

l’homme moyen n’est rien d’autre que cet instrument qui va permettre de référer une

population, une collectivité – et les individus qui la composent- non plus à quelque chose qui

lui serait extérieur, mais à elle-même » (Ewald, 1986, p. 120).

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

1

/

23

100%