Suis-je ce que j`ai conscience d`être

Quelques indications pour le traitement du sujet :

Suis-je ce que j’ai conscience d’être ?

Le sujet invite le candidat à interroger l’équivalence entre deux termes : [ce que je suis] = [ce

que j’ai conscience d’être]. Au premier abord cette équivalence semble aller de soi : comme

l’enseigne l’étymologie du mot conscience (cum-scientia) être conscient c’est accompagner

de savoir notre existence et tout ce que nous en faisons. Non seulement nous sommes

(presque) toujours sous notre propre regard mais ce regard plonge au-dedans de nous-

mêmes. Il semble donc que rien de nous ne puisse nous échapper. Nous n’avons avec

personne l’intimité que nous avons avec nous-mêmes. Qui plus est nous ne pouvons voir les

autres comme nous nous voyons c’est-à-dire plonger dans leur intériorité. Pourtant, à la

réflexion, chacun peut se rendre compte qu’il a l’occasion au cours de sa vie d’apprendre (de

lui-même ou par les autres) ce qu’il ignorait sur lui-même. Il faut donc bien interroger l’idée

d’une conscience qui embrasserait la totalité de notre être et nous le rendrait transparent.

Y a-t-il égalité entre ce que je suis et la conscience que j’en prends ?

Si oui : conscience = être. Donc tout ce que je suis : j’en ai conscience. C’est

l’hypothèse de la transparence à soi du sujet. Cette hypothèse est celle du sens

commun, mais elle trouve un appui théorique dans la philosophie de Descartes. Pour ce

penseur du XVIIe il existe deux réalités distinctes et indépendantes (= deux

substances) : l’étendue (ou réalité matérielle) et la pensée. De ce dualisme il résulte que la

pensée ne doit rien à l’étendue et que l’étendue ne doit rien à la pensée : il n’y a pas de pensée

dans la matière. Appliqué à l’homme cela signifie qu’il n’y pas de conscience des

phénomènes physiologiques : nous ne « voyons » pas fonctionner nos artères, notre cœur ou

notre foie. Il y a donc bien une sorte d’inconscient chez Descartes (même si le mot n’existe

pas dans son langage) mais il ne concerne que le corps, c’est-à-dire ce que nous ne sommes

pas puisque nous nous définissons comme « chose pensante ». Inversement il n’y a rien dans

la pensée qui ressemble aux rapports entre corps. Les corps sont extérieurs les uns aux autres :

ils peuvent s’interposer, se masquer les uns les autres, se rapprocher, s’éloigner, etc. Parler de

choses cachées en nous c’est appliquer indûment à la pensée le mode d’être des réalités

matérielles ; c’est faire des métaphores illégitimes. Si obscurité il y a en nous, elle ne peut

provenir que d’un défaut d’attention de notre part ; mais en droit il n’y a rien en nous qui ne

puisse parvenir au jour de la conscience.

Deux remarques pour montrer que l’adéquation de l’être et de la conscience n’est peut-être

pas si absolue qu’on pourrait le croire :

1. D’abord tout ce que nous faisons ne bénéficie pas du témoignage de la conscience : nous

accomplissons bien des choses sans nous en rendre compte (on peut penser, entre autre, aux

automatismes innés ou acquis).

2. Si réellement le sujet se possédait en toute clarté aucun progrès de la connaissance de soi

ne serait envisageable (cette connaissance étant par hypothèse déjà réalisée). Mais comment

expliquer alors qu’il nous arrive de prendre conscience de ce que nous sommes ?

Il faut donc envisager l’autre hypothèse : conscience ≠ être, inadéquation qu’on peut

entendre en diverse manières : soit la conscience est en deçà de l’être, l’être débordant

la conscience que nous en prenons (conscience < être). Soit la conscience est à côté de

l’être (j’ai conscience d’autre chose que ce que je suis ou je suis autre chose que ce dont

j’ai conscience). Quelle que soit la manière d’entendre cette hypothèse, elle soulève la

question : pourquoi y a-t-il en moi des choses dont je n’ai pas conscience (= des choses que je

ne sais pas être en moi) ? Plusieurs types de réponse :

1

2

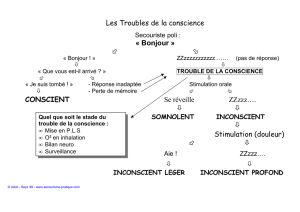

— Il y a des raisons objectives. Ainsi l’inconscient freudien est objectivement séparé de

la conscience par la puissance du refoulement. Même si je voulais le connaître je ne

pourrais pas. Contre le refus cartésien de conférer à la pensée le mode d’être des

choses dans l’espace il faut bien admettre un sujet cloisonné, théâtre d’un conflit entre

forces antagonistes.

— Autre raison objective : nous sommes les seuls à nous voir comme nous nous voyons

mais ce point de vue n’est pas le seul point de vue. La conscience de soi est une

perspective sur soi parmi d’autres, avec ses inconvénients et ses limites. En

l’occurrence la conscience de soi est un point de vue purement intérieur. Autrement dit

ce n’est pas tout notre être que nous voyons par la conscience mais une partie

seulement. Nous avons souvent une idée très confuse des apparences que nous offrons,

de notre comportement, de notre corps.

— Il y a des raisons subjectives : il y a des choses que je pourrais voir en moi mais que je

ne veux pas voir. Cf. Aristote qui parle des passions et de l’indulgence : elles faussent

le jugement sur nous-mêmes et entraînent un regard sélectif : nous minimisons nos

défauts, nous exagérons nos qualités.

Le constat d’une conscience qui reste en deçà de l’être amène alors la question :

comment récupérer dans la connaissance cette partie de l’être qui nous échappe ?

Comment convertir la conscience de soi en connaissance de soi ? Comment égaler la

conscience que nous prenons à l’être que nous sommes ? Après tout la conscience est

sans doute moins une réalité toute faite qu’une conquête à réaliser. Si tel n’était pas le cas

pourquoi dirions-nous que nous prenons conscience ? Chaque prise de conscience n’est-elle

pas comme un degré dans le progrès général de la conscience de soi ? Mais comment prendre

conscience de ce que nous ignorions être nous (ou en nous) ? Plusieurs réponses

complémentaires :

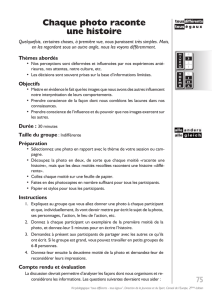

— On peut commencer par souligner le rôle d’autrui. Par son extériorité il est en position

de me révéler des aspects de moi-même que j’ignorais. Lui et moi ne voyons

évidemment pas la même chose de moi. Son point de vue complète le mien et enrichit

la conscience que j’ai de moi-même. Combien de fois avons-nous été éclairés sur

nous-même par une remarque, une boutade, un reproche ?

— On trouve chez Hegel l’idée que la conscience n’est pas donnée au départ mais se

construit dans une histoire qui est celle du débat du sujet avec le monde. Chaque

nouvelle expérience est pour la conscience l’occasion d’une prise de conscience qui

l’amène à un degré de clarté plus fort, plus aigu. « Il faut, pour se connaître, se mettre

à l’épreuve : on n’apprend l’étendue de ses forces que grâce à l’expérience » disait

déjà Sénèque dans De la providence.

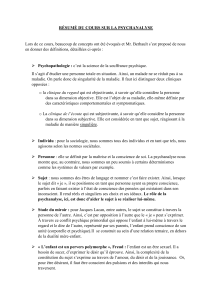

— En ce qui concerne la critique freudienne des positions cartésiennes : la séparation du

sujet en conscient et inconscient serait indépassable si l’inconscient ne trouvait

finalement le moyen de s’exprimer (= retour du refoulé). Mais en raison de la censure

ces expressions sont cryptées et se refusent à toute lecture claire de la part de la

conscience. Cependant ces expressions constituent tout de même des signes qui

appellent une interprétation. Ce rôle d’interprétation est celui de la psychanalyse.

Bien entendu tout le monde ne subit pas une cure psychanalytique mais la

psychanalyse enseigne au moins à la philosophie qu’il n’y a pas de connaissance de

soi immédiate. Nous ne sommes pas d’emblée donnés à nous-mêmes.

3

1

/

2

100%