- NATO PA

SCIENCES ET

TECHNOLOGIES

225 STC 10 F bis

Original : anglais

Assemblée parlementaire de l'OTAN

CHANGEMENT CLIMATIQUE :

LES DEFIS DE L'APRES-COPENHAGUE

RAPPORT SPECIAL

PIERRE CLAUDE NOLIN (CANADA)

RAPPORTEUR SPECIAL

Secrétariat international 14 novembre 2010

Les documents de l’Assemblée sont disponibles sur son site internet, http://www.nato-pa.int

225 STC 10 F bis

i

TABLE DES MATIERES

I. INTRODUCTION ................................................................................................................... 1

II. FONDEMENTS SCIENTIFIQUES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ................................... 1

III. LE SOMMET DE COPENHAGUE SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE MONDIAL .......... 4

A. DE KYOTO A L'ACCORD DE COPENHAGUE ............................................................. 4

B. QUELLES ETAIENT LES ATTENTES ET QU'A-T-ON REALISE ? .............................. 6

C. LES VISIONS NATIONALES ET REGIONALES DIVERGENTES ................................ 7

1. Les pays développés ........................................................................................... 7

2. Les pays en développement : BASIC ................................................................... 8

3. Pays en développement : le Groupe africain et l'Alliance des petits Etats

insulaires ............................................................................................................. 9

IV. LA STRATEGIE DE L'APRES-COPENHAGUE : EVALUATION ET RECOMMANDATIONS ..

PRELIMINAIRES ................................................................................................................... 9

225 STC 10 F bis

1

I. INTRODUCTION

1. Les intenses négociations sur le changement climatique qui ont eu lieu à Copenhague en

décembre 2009 ont réuni les plus grands chefs d'Etat, ministres et responsables politiques dans

une tentative pour conclure un traité juridiquement contraignant qui succéderait au Protocole de

Kyoto. L'Accord de Copenhague a été à la fois qualifié d'échec retentissant et de grand pas en

avant permettant de ralentir, voire renverser, le phénomène du réchauffement de la planète.

2. L'Accord de Copenhague fixe comme objectif la limitation de la hausse de la température

globale à 2°C par rapport aux niveaux d'avant l'ère industrielle ; il prévoit une augmentation de

l'aide financière aux pays en développement, la transparence des émissions par une vérification

internationale et un réexamen des progrès réalisés d'ici 2015. Mais peut-être le résultat le plus

important et le plus positif du Sommet est-il que son document final a été adopté par tous les

grands pays émetteurs, y compris les Etats-Unis et la Chine.

3. Toutefois, les parties ont "pris note" de l'Accord de Copenhague plutôt qu’ils ne l’ont à

proprement parler adopté. Il n'est pas contraignant et ne constitue pas non plus l'amorce d'un

document juridiquement contraignant. De plus, cet accord est incomplet dans de nombreux

domaines et va beaucoup moins loin qu'on ne l'espérait au départ. Il ne comporte pas d'objectif de

réduction des émissions globales à long terme ni ne fixe de plafonds pour les émissions, ne fût-ce

que pour les pays développés.

4. L'Assemblée parlementaire de l'OTAN, et sa Commission des sciences et des technologies

en particulier, traite depuis très longtemps de la question du changement climatique et de ses

implications pour la sécurité mondiale. Elle s'est toujours montrée favorable à une réponse globale

concertée à ce défi de dimension mondiale. Les parlementaires de l'OTAN estiment par ailleurs

que la question du changement climatique doit figurer en bonne place dans l'agenda de l'Alliance

et être reprise dans le nouveau Concept stratégique de l'OTAN. Bien qu'au cours des dernières

années l'Assemblée ait adopté plusieurs rapports et recommandations sur le thème du

changement climatique, le Sommet de Copenhague a été un événement de première importance

qui impose de jeter un regard neuf sur le nouveau contexte politique de la lutte contre le

changement climatique. Plus spécialement, le Sommet de Copenhague pose la question de savoir

si les efforts menés à l'échelon des Nations unies sont encore pertinents ou si d'autres approches,

qui émaneraient du niveau national ou régional, ne seraient pas plus productives.

5. Un autre événement récent de grande importance est la reprise partielle du débat sur les

fondements scientifiques du changement climatique qu'on avait cru un moment clos par la

publication du rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC)

en 2007. Ce que certains ont appelé le "Climategate", c’est-à-dire le scandale suscité par la

divulgation de conversations entre des météorologues de réputation mondiale et des chercheurs

de l'université d'East Anglia au Royaume-Uni (bien qu'une enquête ait permis de lever toute

équivoque par la suite), a donné des arguments aux sceptiques pour discréditer le travail

scientifique du GIEC, certains des courriels interceptés laissant supposer des tentatives de

manipulation ou d'élimination de données incompatibles avec la pratique scientifique. Le scandale

a ainsi lourdement pesé sur les négociations pendant et après Copenhague. C'est pourquoi le

présent rapport débutera par une analyse des grands postulats scientifiques du défi climatique.

II. FONDEMENTS SCIENTIFIQUES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

6. Le "Climategate", auquel sont venus s'ajouter les effets de la récession économique

mondiale, a incontestablement effrité le soutien public à une action d'urgence pour endiguer le

réchauffement général. De récents sondages d'opinion montrent que 10 à 15 % des Britanniques

225 STC 10 F bis

2

ont revu leur position et basculé dans le camp des sceptiques.

1

D'après un sondage Gallup de

2010, près de la moitié des Américains "modérés" pensent qu'on a exagéré la gravité du défi

climatique alors qu'ils étaient près de 35 % deux ans plus tôt.

2

Plusieurs failles sont apparues

dans le rapport 2007 du GIEC, en particulier l'affirmation peu fondée suivant laquelle les glaciers

de l'Himalaya fondraient d'ici à 2035. D'autres théories tentant d'expliquer le réchauffement global

(ou l'absence de réchauffement global) sont constamment avancées.

7. Or, les fondements scientifiques du réchauffement planétaire ne se limitent pas seulement

aux études des personnes qui ont reçu le prix Nobel en 2007. Les quelques erreurs relevées dans

ces études ne permettent pas de contester les 150 années de recherche de scientifiques de

grande réputation qui ont débuté, au XIXème siècle, avec les physiciens John Tyndall et

Svante Arrhenius. La mécanique de l'effet de serre et la corrélation entre les niveaux de CO2 et les

températures moyennes de la planète sont bien comprises et ne sont pas remises en cause. Il est

prouvé que lorsqu'il atteint le sol terrestre, le rayonnement solaire est converti en énergie

thermique qui envoie des rayonnements infrarouges dans l'espace. Les molécules de gaz à effet

de serre – vapeur d'eau, dioxyde de carbone, méthane, oxyde d'azote et ozone – retiennent une

partie de ce rayonnement infrarouge, réchauffant ainsi l'atmosphère. Cet effet est essentiel à la

vie sur la planète dont la température chuterait, sinon, à des niveaux invivables.

8. Les scientifiques ont trouvé le moyen – en analysant les anneaux de croissance des arbres,

les bulles d'air piégées dans la glace, les pommes de pin, les barrières de corail, les sédiments

océaniques notamment – de déterminer comment la température moyenne de notre planète a

évolué sur des centaines de milliers d'années. Ils ont découvert que, bien que la température

moyenne ait constamment fluctué au fil des millénaires, causant des périodes glaciaires et des

périodes de réchauffement, l'augmentation actuelle est sans précédent. Cette spécificité se reflète

dans une courbe de croissance dite en "crosse de hockey" dont la phase ascensionnelle indique

une montée rapide des températures au XXème siècle. La reconstitution des tendances des

concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère (principalement par l'analyse des strates

profondes de la glace polaire) montre incontestablement que ces tendances coïncident de

manière remarquable avec les fluctuations des températures moyennes de la planète. Cette

conclusion repose sur des données rassemblées par des groupes indépendants de scientifiques

dans différentes régions du monde. Par conséquent, l'insistance des sceptiques sur certaines

failles de l'étude fondamentale réalisée en 1998 par Michael Mann et son équipe ne suffit pas à

étayer leur théorie. Il existe beaucoup d'autres "crosses de hockey".

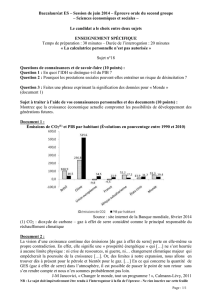

Figure 1 - Preuve de l’augmentation du CO2 atmosphérique depuis la révolution industrielle (Source :

NOAA – US National Oceanic and Atmospheric Administration)

1

Enquête sur le changement climatique – BBC, février 2010 :

http://news.bbc.co.uk/nol/shared/bsp/hi/pdfs/05_02_10climatechange.pdf

2

Let It Be. The Economist, 29 juillet 2010.

225 STC 10 F bis

3

9. Le fait que l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre entraîne une élévation

des températures est alarmant : le volume de CO2 est passé de 280 parties par million (ppm) au

XVIIIème siècle à 380 ppm actuellement. Si rien ne change, la quantité de CO2 présente dans

l’atmosphère pourrait doubler dans le courant du XXIème siècle par rapport aux niveaux de l’ère

préindustrielle. En 1896, Svante Arrhenius avait calculé qu’un doublement des quantités de CO2

entraînerait une élévation de la température générale de près de 6°C, une estimation qui reste

d’actualité aujourd'hui.

10. Par rapport à la moitié du XIXème siècle, notre planète est déjà plus chaude de 0,8°C

(l’essentiel de la hausse étant survenu dans la deuxième moitié du XXème siècle). Or, nous n’en

sommes encore qu’aux premiers stades du réchauffement de la planète. Il est probable que

l’objectif d’une augmentation maximale de 2°C pour la fin du siècle ne se réalise pas si des

mesures draconiennes de réduction des émissions ne sont pas mises en œuvre. Même si

l’économie cessait totalement d’émettre du carbone, les températures continueraient à augmenter

pendant plusieurs décennies, voire plusieurs siècles sous l’effet du rôle de l’océan. Actuellement,

les températures mondiales n’augmentent pas aussi vite que la concentration de CO2 parce que

l’océan absorbe et stocke près de 80 % de toute la chaleur excédentaire. Cette chaleur va encore

réchauffer notre planète dans un avenir proche. En outre, la capacité d’absorption naturelle du

CO2 de notre planète va diminuer avec le temps, ce qui pourrait entraîner une accélération du

réchauffement de la planète.

11. Le changement climatique a une forte incidence sur le niveau des océans qui se dilatent

avec le réchauffement. La fonte des glaciers et des calottes glaciaires continentales contribue, elle

aussi, à la montée du niveau des océans. En analysant les sédiments océaniques et les récifs

coralliens, les scientifiques ont découvert qu’au cours des derniers millénaires, la montée

moyenne du niveau des océans a été de 0,1 à 0,2 mm par an (ce phénomène naturel tient au fait

que notre planète est actuellement dans une période interglaciaire). Or, au cours du XXème siècle,

cette moyenne est passée à 1,5 mm et, depuis les années 90, elle a grimpé à plus de 3 mm.

3

Il va

sans dire qu’une accélération aussi importante de cette tendance historique est alarmante.

12. Grâce au laser et à d’autres techniques modernes, nous savons qu’au cours des

150 dernières années, les glaciers de montagne ont fondu au rythme de 50 m tous les dix ans. Il

est plus difficile de dresser l’historique de la fonte des calottes glaciaires polaires par manque de

données fiables. Les données satellite montrent un rythme atterrant de fonte des calottes polaires

de 7 % par décennie. L’épaisseur moyenne de la glace polaire a, elle aussi, fortement diminué,

passant de 3,64 m en 1980 à moins de deux mètres en 2008. Mais ces chiffres ne portent que sur

30 ans et un complément d’observation s’impose pour s’assurer que cette tendance n’est pas

temporaire.

4

Cette accélération du réchauffement dans l’Arctique s’explique parfaitement sur le

plan scientifique, la diminution de la calotte glaciaire entraînant une augmentation de l’absorption

du rayonnement solaire par la surface terrestre.

13. Le changement climatique a un impact direct sur le régime des précipitations, sur les

récoltes, la flore et la faune. De manière moins directe, il a une incidence sur les phénomènes

météorologiques, comme les ouragans, les inondations, les sécheresses et les canicules. Pour

l’essentiel, une planète plus chaude est une planète plus chargée en énergie qui peut se libérer de

diverses manières, notamment par des tempêtes plus violentes. Il est prouvé que le nombre des

cyclones de grande intensité a nettement augmenté dans la seconde moitié du XXème siècle,

coïncidant avec l’accélération du réchauffement global. La formation des cyclones est un

processus très complexe qui ne résulte pas uniquement du changement climatique, mais il est

largement reconnu que ce changement augmentera la fréquence de ces phénomènes.

3

“Le réchauffement est-il sûr ? ”, Cécile Bonneau et Yves Sciama, Science & Vie, mars 2010. p. 51.

4

Ibid., p. 44.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%