politiques economiques: une perspective europeenne

POLITIQUES ECONOMIQUES: UNE

PERSPECTIVE EUROPEENNE

SEMESTRE 4 IEP TOULOUSE

Gabriel COLLETIS

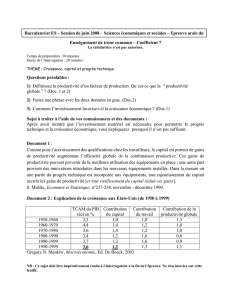

Les économistes définissent un « carré magique » : la croissance économique, les

prix, l’emploi et le commerce extérieur ; qu’on appelle aussi « la croissance et les grands

équilibres ». Le terme de croissance caractérise la période des années 50-60, « les Trente

glorieuse », en fait 20 années dans le meilleur des cas. Certains économistes préfèrent parler

de développement. La croissance est donc forte durant ces années. La notion de

développement est beaucoup plus qualitative : elle ne se mesure pas uniquement par le PIB,

qui ne fait pas allusion aux nombreuses disparités. La période de crise caractérise les années

70-80 : on a un image de la crise orientée vers le passé, vue comme mode de régulation. On

parle ici du mode de régulation keynesiano-fordiste, qui rentre en crise dans ces années. A

partir des années 90, les économistes ne parlent plus de crise, mais parlent d’une mutation de

l’économie. On se demande quel est le nouveau mode de régulation. On a pensé jusqu’en

2001 à une « nouvelle économie », une « société de la connaissance », « capitalisme

cognitif ». On a donc trois périodes.

I La période de croissance : 1950-1960

Cette croissance économique est très importante, du milieu des années 50 jusqu’en

1973. Elle est assez inégale parmi les pays développés, et la France fait très bonne figure avec

le Japon. Si la France est encore un pays développé, elle le doit à cette période. La croissance

annuelle du PIB est alors de 5%, ce qui est énorme. On a donc en l’espace d’une génération

un PIB qui va être multiplié par plus de 2. Même s’il y a des disparités, le niveau de vie est

multiplié par plus de 2. C’est un véritable miracle économique.

Dans les autres pays développés, ce rythme est beaucoup plus faible, notamment aux

Etats-Unis ou au Royaume-Uni où en enregistre environ 2% de croissance (rythme actuel de

la France).

Quel est le moteur de cette croissance ? Il y a deux façons de l’aborder. La croissance

peut être le résultat d’une accumulation extensive, ou d’une accumulation intensive. La

première se caractérise par une augmentation de la population active, la seconde joue elle sur

les rendements (mesure physique) et la productivité (mesure monétaire). Ce prisme permet de

présenter une croissance intensive sur cette période, avec des gains de productivité d’environ

5% par an. Ils sont générés en France par les méthodes tayloriennes de travail (travail à la

chaîne, rationalisation du travail). Ce moteur est très fortement redistributif, sous la forme

d’augmentations de salaires : on ici le cœur du fordisme et du keynésianisme. Le fordisme :

l’entreprise mise sur le travail à la chaîne, avec des économies d’échelle importantes, et la

distribution de salaires élevés pour tenir les gens au travail, instrument qui va aussi assuré des

débouchées à l’entreprise (20% de sa production pour Ford, ce qui est encore le cas pour les

grandes entreprises françaises) ; c’est un système qui se diffuse, et les entreprises constituent

les débouchées des une des autres. C’est un principe de création et de diffusion des gains de

productivité, cercle vertueux. Le keynésianisme : Keynes est le dernier très grand économiste

(La Théorie générale, 1936), ce n’est pas un économiste de la demande, mais un économiste

du circuit économique ; il est influencé par le Français Quesnay (médecin physiocrate) qui

décrit « le circuit économique d’ensemble », repris par Keynes, avec l’importance du

« bouclage du circuit macro-économique » ; il faut qu’il y ait un équilibre économique entre

profits et salaires, une économie qui n’investit pas ne peut pas croître, de même que des

salaires élevés sont la condition des débouchées ; la valeur ajoutée est donc répartie entre

profit et salaire, cette répartition devant être adéquate. Si les entreprises hésitent à investir,

c’est très souvent qu’il y a un problème de profit : il faut donc déplacer cette répartition vers

le profit. De même si on constate une insuffisance de la demande, on déplace la répartition

vers les salaires, à travers les prélèvements sociaux. Selon que ces prélèvements chargent plus

les entreprises ou les salariés, les pouvoirs publics peuvent déplacer la répartition de la valeur

ajoutée. Le keynésianisme, c’est cette question de partage de la valeur ajoutée. Les keynésiens

ne sont plus aujourd’hui dominants. Ils étaient à l’époque convaincus d’avoir trouvé la

solution à toute crise économique. Se mettent en place des outils de pilotage économique

(notamment la comptabilité nationale), qui constituent un tableau de bord de l’économie,

permettant de connaître la politique à adopter. On ne comprend donc pas l’arrivée de la crise.

L’élément clé de cette répartition est l’indexation des salaires (indexation de droit) sur

les prix et sur les gains de productivité (indexation de fait) : le SMIG, puis le SMIC (1969).

Le gouvernement est tenu de prendre en compte l’évolution des prix, et donc d’augmenter les

salaires en fonction, d’où les multiples débats sur l’évaluation des prix (INSEE/syndicats),

avec des différences entre les paniers de consommation, la CGT ne prenant pas en compte

l’effet qualité. L’indexation sur les gains de productivité se fondent sur des accords de

branches, car ces gains ne sont pas les mêmes d’une branche à l’autre. On a donc une

indexation de droit sur les prix, et une indexation de fait sur les gains de productivité. D’où

une sorte de compromis institutionnel fondamental qui a tenu jusqu’en 1983, du fait de cette

indexation.

Cette croissance a été dès les années 60 contestée par un club d’économistes, le Club

de Rome, constitué après le traité de 1957, lorsque les dirigeants confie une réflexion sur la

croissance à un club d’économistes. Une étude est confiée au MIT, le professeur Meadaw,

aboutit à un constat : la croissance produit des déséquilibres importants qui risque d’être

préjudiciables à terme. La croissance démographique est beaucoup plus forte que la

croissance de la production alimentaire, et surtout est mal répartie, d’où des problèmes de

nutrition croissants dans le monde. Cette conclusion est critiquée, qualifiée de malthusienne.

Autre prévision, l’épuisement des matières premières et énergétiques : on a tenté un inventaire

des ressources mondiales. La principale critique consiste à dire qu’ils ne tiennent pas compte

du progrès technique. Troisième résultat, c’est une pollution croissante, la mauvaise

utilisation des ressources, qui à l’époque a été mesurée : tous les secteurs polluent. D’où un

ouvrage : La Croissance zéro, la croissance doit être maîtrisée, on doit faire attention à la

pollution, aux dépenses d’énergie, … Dans les années 60, on a pas beaucoup tenu compte :

ces travaux ont été ressortis après 1974 lorsque la croissance recule, avec des économistes et

des hommes politiques qui se sont réjouis de la crise se rapportant aux rapports du club de

Rome. C’est en réalité un constat d’impuissance, en faisant référence au Club de Rome. Ce

qui revient aujourd’hui une vision, dans une période de croissance très forte, sur les

problèmes de déséquilibres liés à cette croissance.

On ne doit plus confondre augmentation des prix et inflation. Le terme « inflation »

signifie un gonflement de la masse monétaire, que les économistes mesure par les agrégats

monétaire : M1, liquidités ; M2 et M3 en ajoutant de la quasi-monnaie. La nature de la liaison

avec la hausse des prix a été mis en évidence par Fischer, qui fonde la théorie quantitative de

la monnaie, repris par les monétaristes (Hayek) : M x V= P x T. M masse monétaire, V

vitesse de circulation de la monnaie, P prix moyen d’une transaction, T nombre de

transactions. On peut dire qu’à court terme, V et T sont des constantes, ce qui signifie que P

est une fonction de M, c’est-à-dire que le prix moyen d’une transaction dépend de la quantité

de monnaie en circulation. Pour agir sur P, il nécessaire d’agir sur M.

C'est bien en 1962 que le premier plan de « refroidissement » de la hausse des prix est

adopté dont son inspirateur est VGE. Ce plan va s'avérer très orthodoxe: il y a trop de

monnaie, ce qui fait augmenter les prix. Très logiquement, une politique monnétaire

restrictive va être appliquée: elle ne va pas utilisé l'arme des taux d'intérêt, mais le taux de

réserve obligatoire (TRO) relevé par la Banque de France. En France, historiquement, il y a

avait une séparation entre les banques de dépôt et les banques d'affaire. Les banques de dépôt

collectent l'épargne des particuliers entre 0 et 2ans, qu'elles transforment en prêt, prêtant

principalement aux ménages, mais surtout aux entreprises, opération de transformation de

dépôt en prêt. Les taux d'intérêts diffèrent selon la durée de l'épargne ou du prêt. La Banque

de France impose aux banques de dépôt de consigner une partie des dépôts collectés: les

banques doivent elles-même mettre à disposition ces dépôt à la caisse des dépôts et des

consignations, qu'elle ne rémunère pas. Si la banque de France impose une élévation de ce

TRO, les prêts vont diminuer, et vont être accordés à des taux plus élevés. La caisse des

dépôts bénéficient de sommes, et elles peut effectuer des prêts à des taux très bas, et va donc

financer le logement social, les collectivités locales et les autoroutes.

Ce plan ne va pas fonctionner, et avec le recul, on peut dire qu'à l'époque la hausse des

prix n'était pas liée à un excès de monnaie. La hausse des prix était fondée sur la course entre

les salaires et les prix, avec un climat globalement revendicatif, les salariés tentant d'obtenir

des hausses de salaires importantes (SMIC), ce qui induit une hausse des prix, ce qui

provoque de suite une nouvelle revendication, ... Le problème était en réalité celui du partage

de la valeur ajoutée.

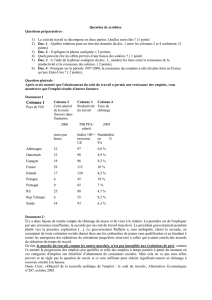

C'est une période de plein emploi, lorsque le taux de chômage ne dépasse pas 3% de la

population active (chômage frictionnel), avec environ 300 000 chômeurs par an. L'économie

française ne crée pas beaucoup d'emploi, car l'accumulation est une accumulation intensive,

fondée sur les gains de productivité. La population française ne croît par de façon importante,

sinon avec l'immigration. On a un déput de féminisation de l'emploi, et le phénomène d'exode

rural. Le principal élément marquant du marché de l'emploi est alors ce que Alfred Sauvy

appelle le « déversement sectoriel »: la population change de secteur d'activité. La part de

l'agriculture diminue de façon importante, et passe à l'industrie. Les gains de productivité dans

l'agriculture sont les plus importants, et induisent le remplacement de la main d'oeuvre par les

machines et les produits chimiques. On a du côté politique des volontés de fixer la population

rurale, avec notamment l'ouverture d'une usine Citroën en Bretagne. La part de l'agriculture

dans le PIB diminue (2% aujourd'hui): le prix des produits agricoles chutent

considérablement, et la part d'un secteur dans le PIB dépend plus de la valeur que de la

production produite. La PAC nait sur cette base là, afin de maintenir le revenu des

agriculteurs.

L'économie française est une économie peu ouverte, auto-centrée: le taux d'ouverture

de l'économie est de l'ordre de 5%. Le taux d'ouverture est mesuré soit à la sortie soit à

l'entrée: à la sortie, c'est le taux d'exportation par rapport à la production (X/P); à l'entrée, le

taux d'importation par rapport à la consommation (M/C, C=P+M-X). Le commerce extérieur

français est donc assez peu développé, et géographiquement très ciblé, avec de forts échanges

avec les colonies. La signature du traité de Romeva faire évoluer cette spécialisation

géographique, avec un abaissement des barrières tarifaires, processus qui va durer longtemps,

abaissement total en 1968. Ce ne sont qu'une partie des barrières qui sont abaissées, mais pas

les barrières non-tarifaires (normes). C'est l'Acte unique (1986) qui supprime les barrières

non-tarrifaires, processus lui aussi long (30ans). Le traité de Rome va accroître la part de

l'échange de la France avec les pays de la CEE, et dans la même période, les pays colonisés

vont s'émanciper, et donc le commerce va se redéployer sur l'Europe. Le taux d'ouverture va

en même temps progresser, et atteint 15% à la fin des années 60. Le problème, c'est que le

commerce avec les pays africains était plus facile: on vendait des biens chers contre des biens

basiques, les termes de l'échange étaient donc très favorables. Mais avec les pays du marché

commun, les termes de l'échange sont différents: dans les années 60, on va remarquer un

déficit franco-allemand, c'est-à-dire que les importations d'Allemagne vont valoir plus cher

que les exportations françaises. Ce redéploiement ne se fait pas dans de bonnes conditions: la

France est un « pays intermédiaire », forte avec les pays faibles, mais faible avec les pays

forts (R.Barres). On essaye d'équilibrer sont déséquilibre avec les pays riches en commerçant

avec les pays pauvres. On y arrive assez mal, et le déficit de la balance commerciale est

important à la fin des années 60. On commence à avoir dans la littérature économique

l'expression « contrainte extérieure ».

On a donc deux indicateurs plutôt bien orientés, croissance et emploi, le lien entre les

deux étant très forts; mais il y a un déséquilibre au niveau des prix, et un déséquilibre au

niveau du commerce extérieur. Le tableau est donc nuancé, et il est donc défficile de parler de

« Trentes glorieuses ». Mais ce qui domine, c'est cette vision du plein emploi et de la

croissance. Les ménages ne s'intéressent pas au déficit extérieur, et son pouvoir d'achat n'est

pas vraiment diminué par la hausse des prix. Les problèmes sont des déséquilibres

macroéconomiques, qui n'ont pas d'incidence directe sur la population. Ils auront plus tard des

conséquences.

II La période de crise: 1970-1980

Le principal indicateur de la crise est l'effondrement du rythme de croissance du PIB

en 1973, avoisinant les 0. La France n'a jamais connu de recul de son PIB. Il y a eu des

récessions (recul sur deux trimestres consécutifs du taux de croissance du PIB), mais jamais

de dépression. C'est une décellération du rythme de croissance. En 1973, le recul est très fort,

on passe d'environ +5% à 0. Cette chute coïncide avec le choc pétrolier: il se passe une erreur

d'analyse économique très grave, qui confond la coïncidence et la cause. On pense que c'est le

choc pétrolier qui est à l'origine de la crise. Ce choc a bien sûr des incidences sur l'économie

française, mais ce n'en est pas la cause.

Les prix vont inévitablement augmenter: augmentation du rythme de hausse des prix.

Le commerce extérieur est déséquilibré. Les deux problèmes des années 50-60 sont aggravés

par le choc pétrolier.

En 1973, le prix du pétrole augmente, de même qu'en 1978, mais le prix du pétrole

doit ressitué par rapport aux termes de l'échange: les pays producteurs de pétrole achètent des

biens de consommation. Jusqu'en 1973, ces termes de l'échanges pour les pays producteurs de

pétrole se dégradent. En 1973, le choc ré-équilibre les termes de l'échange, et 1978, on

retrouve les termes de l'échange de 1957: après le second choc, ils présentent une facture

équitable.

Cet effondrement trouve en fait son origine en 1967, alors que le rythme de croissance

de la productivité chute. On ne s'en apperçoit pas de suite du fait de la force d'inertie de

l'économie française. Cet effondrement des gains de productivité, qui va se poursuivre, a deux

explications: le ralentissement du rythme des investissements; la diminution de création de la

valeur ajoutée. Les sociologues vont parler d'une crise du travail, crise du taylorisme: il a

permis des gains de productivité très forts, mais les salariés ont troqué ce pouvoir d'achat

contre une certaine aliénation. Quand le niveau d'éducation s'élève, quand la consommation

change (taux d'équipement), quand la diffrenciation devient importante, le système taylorien

ne marche plus, ce qui se caractérise par un taux d'absentéisme important (30% dans

l'industrie automobile), et un certain nombre de défauts. C'est ce que les sociologues appellent

les « coûts cachés », qui explosent.

En 1981, la gauche arrive au pouvoir et tente une relance qualifiée de relance

keynesienne, supposée ressembler à la relance allemande. On souhaite relancer l'emploi par

la relance de l'activité économique. La demande va donc être relancée, en appuyant sur des

composantes de la demande.

La demande des ménages va être augmenté par la hausse du salaire minimum, ainsi

que la hausse des prestations sociales. L'Etat va augmenter ses dépenses de 27%, soutient les

entreprises par la multiplication des subvention et des investissements publics. La demande va

progresser et profiter de façon dominante aux exportations. Les Français achètent des biens

qui ne sont pas fabriqués en France (magnétoscopes), de même que les entreprises. En 1981,

le déficit de la balance commerciale passe de 40 à 100 milliards de francs, ce qui va

déboucher sur des mesures de freinage sur la demande qui commence en 1982. Est décidé une

politique de rigueur avec un blocage des prix et des salaires.

L'agravation du déficit de la balance commerciale était prévisible. Le point de départ

était un déficit de 40 milliards de franc: ce lancer dans une politique de relance dans ces

conditions est dangereux. La demande des ménages et des entreprises a été relancée, mais on

n'a pas relancé la demande extérieure. On peut le faire par la dévaluation. Mais on ne pouvait

pas sortir du serpent monnétaire européen. A partir de 1979, si la monnaie est attaquée, la

Banque de France peut s'appuyer sur les réservent de la FECOM. Sortir du serpent induisait se

priver ce cette protection. Ce risque, le gouvernement de l'époque n'a pas voulu le prendre,

mais rien n'a alors pu compensé l'augmentation des importation. La relance est donc bancale.

Cette relance n'est pas une relance keynesienne: ce n'est pas un économiste de la

demande. Or le partage salaire/profit en 1982 est largement en faveur des salaires. Il n'y a pas

assez de profit. Le chômage s'est considérablement accru depuis 1975, et ce sont les

entreprises qui payent cette charge, les cotisation salariales augmentant peu. On pensait que

c'étaient les entreprises qui crééent le chômage et que c'était à elle de payer cette

augmentation de chômage. A partir de 1981, la profitabilité des entreprises est insuffisante. Il

aurait fallu en réalité qu'elle rééquilibre le partage en faveur des profits, une vrai relance

keynesienne.

On entre dans une phase plus keynesienne en mars 1983, car différentes mesures sont

prises, dont celle consistant à désindexer les salaires des prix et des gains de productivité. Ces

gains sont donc répartis à partir de 1983 en faveur des profits. Le niveau de financement des

entreprises va être relancé: elles vont d'abord se désendetter, et recommencer à investir à

partir de 1988-1989.

Il y a deux période: jusqu'en 1983, et après. Avant, c'est la course poursuite entre

salaires et profits qui génère une hausse des prix importante, qui atteint son maximum en

1980 avec 14% de hausse des prix. En même temps, le franc entre dans le SME. Il y a donc

incompatibilité entre la volonté d'arrimer le franc à un système de change stable, et une hausse

des prix bien plus forte que celle des autres pays du SME. La résolution de cette

incompatibilité passe par la rupture de 1983, qui désindexe la hausse des salaires des prix. La

hausse des prix était véritablement due à cette indexation. La France devient ainsi un modèle

en matière de modération dans les prix. Certains économistes ont pu écrire que la France

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%