Débat décroissance Document Différence annuelle entre les

Débat décroissance

Document

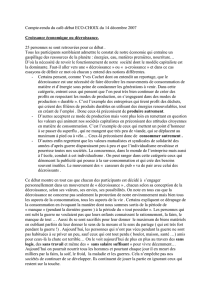

Différence annuelle entre les découvertes de réserves de pétrole, et la

consommation de pétrole (en milliards de barils)

Source : Association for the Study of Peak Oil and Gas (Association pour l’étude du pic de pétrole et de gaz),

http://www.wolfatthedoor.org.uk/francais/ Octobre 2006

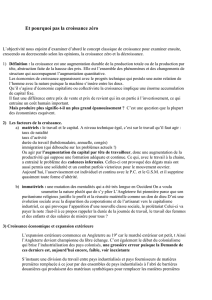

Document

Intensité énergétique

En tonnes d’équivalent

pétrole / PIB

1973

1979

1986

1998

OCDE – Amérique du Nord

0,40

0,37

0,30

0,27

OCDE - Pacifique

0,14

0,13

0,11

0,12

OCDE - Europe

0,24

0,23

0,20

0,17

France

0,18

0,17

0,16

0,15

Asie

0,25

0,26

0,24

0,26

Note : dans ce document, l'intensité énergétique mesure la quantité d'énergie nécessaire pour produire 1000

dollars de PIB en dollars de 1999.

Ainsi, en 1973, pour produire 1000 dollars de 1999 de PIB, on avait besoin en France d'une énergie équivalente

à 0,18 tonne de pétrole, alors qu'en 1998, pour produire la même quantité de PIB, il ne fallait plus que

l'équivalent de 0,15 tonne de pétrole.

Source : Joël MAURICE, Le prix du pétrole, Rapport du Conseil d'Analyse Economique,

La Documentation Française, 2001.

La décroissance comme préalable et non comme obstacle à une

société conviviale.

Par Serge Latouche, objecteur de croissance,

Origine : http://www.edscuola.it/archivio/interlinea/colloque_la_decroissance.htm

COLLOQUE LA DECROISSANCE SOUTENABLE

Lyon les 26-28 septembre 2003

La décroissance comme préalable et non comme obstacle à une société conviviale.

Par Serge Latouche, objecteur de croissance, Professeur émérite de l'Université de Paris-Sud

"Car ce sera une satisfaction parfaitement positive que de manger des aliments sains, d'avoir moins de bruit,

d'être dans un environnement équilibré, de ne plus subir de contraintes de circulation, etc." Jacques Ellul

George W. Bush déclarait le 14 février 2002 à Silver Spring devant l'administration de la météorologie que

"parce qu'elle est la clef du progrès environnemental, parce qu'elle fournit les ressources permettant

d'investir dans les technologies propres, la croissance est la solution, non le problème".

Cette position "pro-croissance" est largement partagée dans le fond par la gauche y compris les

altermondialistes qui considèrent en outre que la croissance est aussi la solution du problème social en

créant des emplois et en favorisant une répartition plus équitable. Le chroniqueur écologique de Politis a été

récemment poussé à la démission. Le débat qui s'en est suivi est révélateur du malaise de la Gauche.

La vraie raison du conflit, écrit un lecteur, est sans doute d'"oser aller à l'encontre d'une sorte de pensée

unique, commune à presque toute la classe politique française, qui affirme que notre bonheur doit

impérativement passer par plus de croissance, plus de productivité, plus de pouvoir d'achat et donc plus de

consommation". Comme le conclut Hervé Kempf qui rend compte de l'incident : "Cette gauche peut-elle

accepter de proclamer la nécessité de réduire la consommation matérielle, un impératif qui reste au cœur de

l'approche écologique ? "

Après quelques décennies de gaspillage frénétique, il semble que nous soyons entrés dans la zone des

tempêtes au propre et au figuré... Le dérèglement climatique s'accompagne des guerres du pétrole, qui

seront suivis de guerres de l'eau, mais aussi de possibles pandémies, de disparitions d'espèces végétales et

animales essentielles du fait de catastrophes biogénétiques prévisibles. Dans ces conditions, la société de

croissance n'est ni soutenable, ni souhaitable. Il est donc urgent de penser une société de "décroissance" si

possible sereine et conviviale.

La société de croissance n'est ni soutenable, ni souhaitable.

Pour cerner ce que pourrait être une société de décroissance, il convient d'abord de définir ce qu'est la

société de croissance. "L'idée moderne de croissance, selon Henry Teune, a été formulée il y a environ

quatre siècles en Europe, quand l'économie et la société ont commencé à se séparer". Mais, ajoute

justement Takis Fotopoulos, il n'empêche que "l'économie de croissance elle-même (définie comme le

système d'organisation économique orienté, soit objectivement, soit délibérément vers la maximisation de la

croissance économique) est apparue bien après la naissance de l'économie de marché du début du XIXème

siècle et ne s'est épanouie qu'après la Seconde Guerre mondiale". C'est-à-dire au moment où l'Occident (à

travers le Président Truman...) lançait le mot d'ordre et l'entreprise du développement. La société de

croissance peut être définie comme une société dominée par une économie de croissance et qui tend à s'y

laisser absorber. La croissance pour la croissance devient ainsi l'objectif primordial sinon le seul de la vie.

A. Une telle société n'est pas soutenable pour au moins quatre raisons :

Elle dépasse la capacité de charge de la planète,

Elle se heurte aux limites de la finitude de la biosphère,

Les progrès de l'ecoefficience que ses partisans mettent en avant pour tenter de la sauver se trouvent

toujours dépassés par la logique de la croissance elle-même,

La substituabilité de l'artefact à la nature postulée par les économistes orthodoxes est restreinte.

1) Elle dépasse la capacité de charge de la planète. Une chose parait acquise, désormais : Notre

surcroissance économique dépasse déjà largement la capacité de charge de la terre. Bien loin d'être le

remède aux problèmes sociaux et écologiques qui déchirent la planète, le développement économique

constitue la source du mal. Il doit être analysé et dénoncé comme tel. Même la reproduction durable de notre

système prédateur n'est plus possible. Si tous les citoyens du monde consommaient comme des Américains

ou même des Européens moyens les limites physiques de la planète seraient largement dépassées. Si l'on

prend comme indice du "poids" environnemental de notre mode de vie "l'empreinte" écologique de celui-ci en

superficie terrestre nécessaire, on obtient des résultats insoutenables tant du point de vue de l'équité dans

les droits de tirage sur la nature que du point de vue de la capacité de régénération de la biosphère. En

prenant en compte, les besoins de matériaux et d'énergie, ceux nécessaires pour absorber déchets et rejets

de la production et de la consommation et en y ajoutant l'impact de l'habitat et des infrastructures

nécessaires, les chercheurs travaillant pour le World Wild Fund (WWF) ont calculé que l'espace bioproductif

par tète de l'humanité était de 1, 8 hectare. Un citoyen des Etats-Unis consomme en moyenne 9, 6 hectares,

un canadien 7, 2, un européen moyen 4, 5. On est donc très loin de l'égalité planétaire et plus encore d'un

mode de civilisation durable qui nécessiterait de se limiter à 1, 4 hectares, en admettant que la population

actuelle reste stable. On peut discuter ces chiffres, mais ils sont malheureusement confirmés par un nombre

considérable d'indices (qui ont d'ailleurs servi à les établir). Ainsi, pour que l'élevage intensif fonctionne en

Europe, il faut qu'une surface pour ce qu'on appelle des "cultures en coulisses" équivalant à sept fois celle de

ce continent soit employée dans d'autres pays à produire l'alimentation nécessaire aux animaux ainsi élevés

sur un mode industriel. Le citoyen du Nord consommait en 1992 en moyenne trois fois plus de céréales et

d'eau potable, cinq fois plus d'engrais, dix fois plus de bois et d'énergie, quatorze fois plus de papier, dix-

neuf fois plus d'aluminium que le citoyen du Sud. Les rapports de consommation comparée d'énergie et de

rejets de gaz à effet de serre sont encore plus flagrants. "Si nous faisons les calculs, remarque François

Schneider, cela signifie qu'il nous faudra douze planètes si nous les voulons viables à long terme". Les

économistes passent le plus souvent la question sous silence, mais peu ont le front de soutenir que l'ordre

écologique mondial engendré par l'économie libérale est équitable. Certes au début des années 90, Lawrence

Summers, vice-président de la Banque mondiale, puis secrétaire au Trésor sous la présidence de Clinton,

affirmait que " les ressources de la Terre n'ont pas de limites qui pourraient devenir contraignantes dans un

futur prévisible. Il n'y a pas de risque d'apocalypse due au réchauffement de la Terre, ni rien de semblable.

L'idée que le monde est au bord du gouffre est une erreur fondamentale ; l'idée que nous devrions limiter la

croissance à cause d'une quelconque limite naturelle est une grave erreur qui, si elle devait avoir de

l'influence, aurait d'immenses couts sociaux". Il n'allait toutefois pas jusqu'à prétendre que l'usage des

ressources naturelles correspondait à la justice.

Nous n'avons qu'une quantité limitée de forêts, d'eau, de terre. écrit Arundathy Roy, Si vous transformez

tout en climatiseurs, en pommes frites, en voitures, à un moment vous n'aurez plus rien.

L'état stationnaire et la croissance zéro sembleraient des réponses de bons sens pour remédier à cette

situation. De fait, il s'agit de propositions de compromis déjà anciennes qui tentent de concilier la

préservation de l'environnement avec les "acquis" de la domination économique. Le fait que toutes les

sociétés humaines qui ont duré jusqu'au XVIIIème siècle ont fonctionné dans la reproduction soutenable

semble conforter cette position. Toutefois, celle-ci sous-estime la démesure propre à notre système. En

conséquence, on se prive des apports positifs en terme de bonheur collectif d'une décroissance conviviale et

on ne renonce pour autant ni au mode de production, ni au mode de consommation, ni au style de vie

engendrés par la croissance antérieure. On se résigne par raison à un immobilisme conservateur, mais sans

remettre en cause les valeurs et les logiques du développementisme et de l'économisme. La décroissance est

donc inéluctable.

2) Elle se heurte aux limites de la finitude de la biosphère. Une croissance infinie est incompatible avec une

planète finie. Certes, la première loi de la thermodynamique nous apprend que rien ne se perd, rien ne se

crée. Toutefois, l'extraordinaire processus de régénération spontanée de la biosphère, même assisté par

l'homme, ne peut aller à un rythme illimité. Il ne permet de toute fa•on pas de restituer à l'identique la

totalité des produits dégradés par l'activité industrielle. Les processus de transformation de l'énergie ne sont

pas réversibles (deuxième loi de la thermodynamique) et il en est en pratique de même de la matière ; à la

différence de l'énergie, celle-ci est recyclable, mais jamais intégralement. Ce phénomène qu'il a baptisé la

"quatrième loi de la thermodynamique", est peut-être discutable en théorie pure, mais pas du point de vue

de l'économie concrète. On ne sait pas coaguler les flux d'atomes dispersés dans le cosmos pour en faire de

nouveaux gisements miniers exploitables, travail qui s'est accompli dans la nature en des milliards d'années

d'évolution. Bref, le processus économique réel, à la différence du modèle théorique, n'est pas un processus

purement mécanique et réversible, il est de nature entropique. Il se déroule dans une biosphère qui

fonctionne dans un temps fléché.

3) Les progrès de l'ecoefficience se trouvent toujours dépassés par la logique de la croissance Pour concilier

les deux impératifs contradictoires de la croissance et du respect de l'environnement, les experts pensent

trouver la potion magique dans l'écoefficience, pièce centrale et à vrai dire seule base sérieuse du

"développement durable". Il s'agit de réduire progressivement l'impact écologique et l'intensité du

prélèvement des ressources naturelles pour atteindre un niveau compatible avec la capacité reconnue de

charge de la planète. Les documents du World Business Counsil for Sustanable Developpement (WBSD) sur

ce point sont édifiants. "La principale contribution du monde des affaires au développement durable, sur

laquelle nous avons travaillé depuis une décennie, est l'éco-efficience, un terme que nous avons inventé en

1992. Le WBCSD définit l'éco-efficience comme étant "accomplie par la livraison de biens et de services à des

prix concurrentiels qui satisfont les besoins humains et apportent une qualité de vie, tout en réduisant

progressivement l'impact écologique et l'intensité du prélèvement des ressources naturelles pour atteindre

un niveau compatible au minimum avec la capacité reconnue de charge de la planète". Que l'efficience

écologique se soit accrue de manière notable est incontestable, mais dans le même temps la perpétuation de

la croissance forcenée, accrue par ces progrès, entraine une dégradation globale. L'expérience nous enseigne

que les baisses d'impacts et de pollution par unité se trouvent systématiquement anéanties par la

multiplication du nombre d'unités vendues (effet rebond). La "nouvelle économie" est certes relativement

immatérielle ou moins matérielle, mais elle remplace moins l'ancienne qu'elle ne la complète. Au final, tous

les indices montrent que les prélèvements continuent de croitre.

4) La substituabilité de l'artefact à la nature est restreinte. Il faut toute la foi des économistes orthodoxes

pour penser que la science de l'avenir résoudra tous les problèmes et que la substituabilité illimitée de la

nature par l'artifice est concevable. Dans certaines limites, il loisible de remplacer l'homme par la machine

(c'est-à-dire le facteur travail par le facteur capital), mais pas les flux de matières premières (inputs) par une

augmentation des stocks. Comme le remarque Mauro Bona•uti, on ne pourra jamais obtenir le même

nombre de pizza en diminuant toujours la quantité de farine mais en augmentant le nombre de fours ou de

cuisiniers. Plus généralement, avoir une foi aveugle dans la science et dans l'avenir pour résoudre les

problèmes du présent est non seulement contraire au principe de précaution, mais tout simplement au bon

sens. Même si on peut espérer capter de nouvelles énergies, serait-il raisonnable de construire des "gratte-

ciel sans escaliers ni ascenseurs sur la base de la seule espérance qu'un jour nous triompherons de la loi de

la gravité ? ". C'est pourtant ce que nous faisons avec le nucléaire, accumulant des déchets potentiellement

dangereux pour les siècles à venir sans solution en perspective.

Ainsi, pour toutes ces raisons, la société de croissance est insoutenable et condamnée à terme plus ou moins

rapproché à disparaitre.

B. Elle n'est pas non plus souhaitable.

Toutefois, si on suit Ivan Illich, la disparition programmée de la société de croissance n'est pas

nécessairement une mauvaise nouvelle. "La bonne nouvelle est que ce n'est pas d'abord pour éviter les

effets secondaires négatifs d'une chose qui serait bonne en soi qu'il nous faut renoncer à notre mode de vie -

comme si nous avions à arbitrer entre le plaisir d'un mets exquis et les risques afférents. Non, c'est que le

mets est intrinsèquement mauvais, et que nous serions bien plus heureux à nous détourner de lui. Vivre

autrement pour vivre mieux".

La société de croissance n'est pas souhaitable pour au moins trois raisons : elle engendre une montée des

inégalités et des injustices, elle crée un bien-être largement illusoire, elle ne suscite pas pour les "nantis"

eux-mêmes une société conviviale mais une anti-société malade de sa richesse.

1) - Elle engendre une montée des inégalités et des injustices

Pour les inégalités, la polarisation des situations a toujours été vérifiée au niveau planétaire et depuis la fin

des trente glorieuses cela se vérifie aussi au niveau de chaque pays, même au Nord. Entre 1972 et 1992, par

exemple, le nombre des emprisonnements a doublé, passant de 44 pour 100 000 habitants à 88, environ.

Comme le souligne Majid Rahnema : "Ce n'est pas en augmentant la puissance de la machine à créer des

biens et des produits matériels que ce scandale (de la misère et de l'indigence) prendra fin, car la machine

mise en action à cet effet est la même qui fabrique systématiquement la misère". Quand au développement

des injustices, il est non seulement dans la nature même du système capitaliste, mais de toute société de

croissance. Une société qui n'est plus en mesure de permettre à la plupart de ses membres de gagner leur

vie par un travail honnête mais les condamne pour survivre à accepter d'agir contre leur conscience et à se

rendre complice de la banalité du mal est profondément en crise. Il en est pourtant bien ainsi de notre

modernité tardive, depuis les pécheurs qui ne peuvent s'en tirer qu'en massacrant les fonds marins, des

éleveurs qui torturent leurs bêtes, des exploitants agricoles qui détruisent le sol nourriciers, des cadres

dynamiques devenus des "tueurs", etc.

2) - Elle crée un bien-être largement illusoire

On rencontre là le paradoxe écologique de la croissance. L'obsession du PNB fait que l'on compte comme

positives toute production et toute dépense - y compris celle qui est nuisible, et celle que cette dernière rend

nécessaire pour en neutraliser les effets. On considère toute activité rémunérée, note Jacques Ellul, comme

une valeur ajoutée, génératrice de bien-être, alors que l'investissement dans l'industrie antipollution

n'augmente en rien le bien-être, au mieux il permet de le conserver. Sans doute arrive-t-il parfois que

l'accroissement de valeur à déduire soit supérieur à l'accroissement de valeur ajoutée. Pour Hervé René

Martin, cela ne fait pas de doute. "La vérité commande pourtant de dire, écrit-il, que la désorganisation

sociale et environnementale provoquée par le système de production industriel (matières plastiques en tète)

et les modes de vie qu'il induit, tuent infiniment plus de personnes que les filtres et les prothèses en

plastique ne pourront jamais en sauver". Il est de plus en plus probable qu'au delà d'un certain seuil, la

croissance du PNB traduit une diminution du bien-être.

Ainsi, les Etats Unis ont dépensé en 1991, 115 milliards de dollars, soit 2,1% du PNB pour la protection de

l'environnement et ce n'est pas fini. Le nouveau clean air act va accroitre ce coût, estime-t-on, de 45 à 55

milliards de dollars par an. Certes, les évaluations du coût de la pollution ou du prix de revient de la

dépollution sont éminemment délicates, problématiques et, bien sûr, controversées (voir les débats à la

réunion du G7 à Naples sur la facture de Tchernobyl). On a calculé que l'effet de serre pourrait coûter entre

600 et l000 milliards de dollars par an dans les années à venir, soit entre 3 et 5% du P.N.B. mondial. Le

World ressources institute, de son coté, a tenté des évaluations de la réduction du taux de croissance en cas

de prise en compte des ponctions sur le capital naturel dans l'optique du développement durable. Pour

l'Indonésie, il a ainsi ramené le taux de croissance entre l97l et l984 de 7,l à 4 % en moyenne annuelle, et

cela en intégrant seulement trois éléments : la destruction des forêts, les prélèvements sur les réserves de

pétrole et de gaz naturel, et l'érosion du sol. L'économiste allemand W. Schultz a calculé à partir d'un

inventaire non exhaustif des pollutions, que la prise en compte des dommages causés à la R. F. A., en l985

équivaudrait à 6% du P. I. B. Peut-on assurer que l'on a pour autant compensé toutes les pertes du Capital

naturelle ?

Les indices triomphalistes de croissance de la productivité qui démontreraient de manière irréfutable le

progrès du bien-être résultent souvent d'artifices comptables. Certes notre nourriture, grâce au

productivisme de l'agriculture, incorpore cent fois moins de travail direct que celle de nos grands-parents, et

nos précieuses voitures automobiles vingt fois moins que celles de parents, mais un bilan complet intégrant

les couts complets du système agro-alimentaire ou du système automobile ferait apparaitre des résultats

moins reluisants. La prise en compte pour l'agro-alimentaire de la multiplication des emplois annexes

(conseillers, chercheurs, conservation-transformation, agrochimie, agrobiologie etc.) réduirait

considérablement la fameuse productivité. Il y a 50 ans, les agriculteurs recevaient entre 45 et 60% de ce

que les consommateurs dépensaient pour leur nourriture, aujourd'hui ce ne sont que 18 % en France et 7%

au Royaume-Uni, voire 3,5% aux Etats-Unis. La différence finance les activités annexes. Résultat, le

consommateur ne s'aperçoit pas d'une baisse absolue du prix des produits alimentaires, en revanche la

qualité laisse beaucoup à désirer. Par ailleurs, l'intégration des dommages collatéraux (prélèvement d'eau,

pollution des nappes phréatiques, pollution des fleuves et des océans, vaches folles et autres fièvres

porcines) amènerait sans doute à conclure à une contre productivité comparable à celle qu'Ivan Illich mettait

naguère en évidence pour la voiture.

Dans ces conditions, l'élévation du niveau de vie dont pensent bénéficier la plupart des citoyens du Nord est

de plus en plus une illusion. Ils dépensent certes plus en termes d'achat de biens et services marchands mais

ils oublient d'en déduire l'élévation supérieure des coûts. Celle-ci prend des formes diverses marchandes et

non marchandes : dégradation de la qualité de vie non quantifiée mais subie (air, eau, environnement),

dépenses de "compensation" et de réparation (médicaments, transports, loisirs) rendues nécessaires par la

vie moderne, élévation des prix des denrées raréfiées (eau en bouteilles, énergie, espaces verts...). Herman

Daly et C. Cobb ont mis sur pied un indice synthétique, le Genuine Progress Indicator (Indicateur de progrès

authentique) qui corrige ainsi le Gross National Product (Produit intérieur brut) des pertes liées à la pollution

et à la dégradation de l'environnement. Il résulte de leur calcul qu'à partir des années 1970, pour les Etats-

Unis, l'indice du progrès authentique stagne et même régresse, tandis que celui du produit intérieur brut ne

cesse d'augmenter. Il est regrettable que personne en France ne se soit encore chargé de faire les calculs.

On a toutes les raisons de penser que le résultat serait comparable. Autant dire que dans ces conditions, la

croissance est un mythe même à l'intérieur de l'imaginaire de l'économie de bien-être, sinon de la société de

consommation!

3) - Elle ne suscite pas pour les "nantis" eux-mêmes une société conviviale mais une anti-société malade de

sa richesse.

Jean Baptiste Say posait en loi que le bonheur est proportionnel au volume de la consommation. Il s'agit là

de l'imposture économiste et moderniste par excellence qui trouve ses fondements déjà chez Hobbes.

Hobbes annonce, en effet, avec délectation cette ubris, cette démesure propre à l'homme occidental. "La

félicité de cette vie, écrit-il, ne consiste pas dans le repos d'un esprit satisfait. Car n'existent en réalité ni ce

finis ultimus (ou but dernier) ni ce summum bonum (ou bien suprême) dont il est question dans les ouvrages

des anciens moralistes (...) la félicité est une continuelle marche en avant du désir d'un objet à un autre, la

saisie du premier n'étant encore que la route qui mène au second. (...) Ainsi, je mets au premier rang, à titre

d'inclination générale de toute l'humanité, un désir perpétuel et sans trêve d'acquérir pouvoir après pouvoir,

désir qui ne cesse qu'à la mort". Durkheim dénonçait déjà ce présupposé utilitariste du bonheur comme

somme de plaisirs liés à la consommation égoïste. Un tel bonheur pour lui n'est pas loin de mener à l'anomie

et au suicide.

En fait, à y regarder de près, la richesse a un caractère bien plus pathologique que la pauvreté. L'extrême

richesse constitue le fléau principal de la société moderne. Plutôt que de l'accroitre encore en prétendant

porter remède à la pauvreté, il faudrait s'y attaquer comme à une maladie dangereuse masquée par

l'imaginaire institué de la croissance. Majid Rahnema note avec pertinence : "La misère morale des riches et

des puissants - sujet tabou dans la littérature spécialisée sur la pauvreté - a curieusement plus attiré

l'attention des romanciers, des poètes et, bien entendu, des pauvres eux-mêmes, que celle des sociologues

et des économistes qui la considèrent comme hors sujet. L'étude profonde des véritables causes de la misère

pourrait bien, pourtant, montrer qu'elle est bien au cœur - sinon le cœur - du sujet". Il poursuit : "La misère

morale des nantis, "habillée" de ses plus beaux atours et donc bien moins visible de l'extérieur, est

paradoxalement plus pernicieuse que celle qui frappe les indigents : à l'obsession proprement pathologique

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

1

/

17

100%