B. Les interrogations sur le rang de la France.

Histoire politique

De la France

Au XXème siècle

Introduction : La France à la veille

de la seconde Guerre Mondiale.

Quelques grandes données dans le contexte

IEP 1ère année / MMIII – MMIV

2ème Semestre

« La Révolution ne sera que ténèbres pour ceux qui ne voudront regarder qu’elle, c’est dans les

temps qui la précèdent qu’il faut chercher la lumière qui puisse l’éclaircir »

Au lendemain de la libération, les autorités mettent en place une commission d'enquête parlementaire

dont la mission était de retrouver les événements survenus à la France de 1933 à 1945. Cette période

apparaît dans une unité (même cycle politique) pour les contemporains, car la France traverse une

grave crise d'identité nationale visible dès les années 30. L'effondrement de 1940 apparaît alors

comme le paroxysme de la crise. Vichy et la France Libre proposent toutes deux des solutions pour

résoudre cette grave crise.

Les éléments explicatifs de cette crise sont :

Au niveau le plus ancien : c'est une interrogation sur le statut et le rang de la France qui

remonte au lendemain de la première guerre mondiale.

La solidité du régime : la démocratie parlementaire et le contexte de l'entredeux guerres

auquel la IIIe République a du mal à s’adapter.

L’incapacité du pays à faire face à une nouvelle menace extérieure, à faire face à la montée

des périls liée aux provocations de l'Allemagne dans les années 30.

I. Une puissance inquiète.

Le 14 juillet 1919, on assiste à une apothéose du sentiment national. Mais l'euphorie va céder sa

place à une certaine période d’interrogations. La France apparaît comme une puissance dans

l'entredeux guerres mais est fragilisé par les marques de la première guerre mondiale.

A. L’ombre de la guerre de 14-18 ou le prix de la victoire.

1. L'effort humain.

Les conséquences sur la démographie sont énormes 8,5 millions de Français ont été mobilisés (soit

17 % de la population, le taux de mobilisation est très fort). Il y a eu 1,3 millions de morts, et 600 000

veuves. Il y a également plus d'un million d'invalides. En conséquence, la France connaît un grave

déficit des naissances entre 1915 et 1918 – 1,5 millions d’enfants ne sont pas nés, et on retrouvera 20

ans plus tard ce même déficit lorsque cette génération sera en âge d'avoir des enfants.

En 1931 il n’y a pas de baby-boom, le taux de décès est supérieur au taux de naissances. La

population en France stagne, d'où l'appel à une population immigrée provenant de l’Espagne et de

l'empire colonial. La France est vieillie et malthusienne, elle est moins dynamique et hantée par la

crainte du déclin.

2. Le paysage français.

L’essentiel des combats ont eu lieu en France, la zone de front va de la Mer du Nord jusqu’à la Suisse

– c’est la zone rouge, inutilisable du point de vue économique, à cause des obus et des restes

humains. Il y a 60 000 Km de routes à reconstruire, un demi million de maisons à reconstruire,

500 000 ha perdus pour l'agriculture. Les infrastructures les plus modernes (usines) sont détruites et

doivent être remises en état.

Les monuments aux morts sont construits, ils seront complètement intégrés dans le paysage rural

français et vont influencer énormément sur les esprits : les Français vont vivre dans une culture de

guerre légitimée par les autorités morales, religieuses et intellectuelles diffusées par les moyens de

Histoire politique de la France au XXème siècle – Introduction

2

communication. On parle aussi de la brutalisation des esprits, liée à la violence et la barbarie de ces

quatre années de guerre. Céline écrit : « Voyage au bout de la nuit », et en 1934, Roger Vercel « le

capitaine Conant ». On y lit une description des corps francs et il montre comment on finit dans cette

sauvagerie. Le Capitaine Conant ne pourra reprendre sa place dans la vie civile normale.

On assiste au développement d’un pacifisme viscéral, le « plus jamais ça » véhiculé par les

mouvements des anciens combattants (gauche : association républicaine des anciens combattants,

ARAC fondée par Henri Barbusse, principal intellectuel du parti communiste, et qui a écrit « le feu » ;

droite : union nationale des anciens combattants, UNC, qui a des aspirations plus conservatrices.).

B. Les interrogations sur le rang de la France.

En 1918 le rang de puissance de la France est consacré. Elle est au centre du jeu européen, elle y

occupe une position prédominante, et les humiliations de 1815 et de 1870 semblent effacées par cette

victoire. Mais cette France craint toujours une Allemagne vaincue, ce qui se reflète dans la

négociation des traités ; la France veut accabler le vaincu en lui imposant d’énormes réparations : «

l'Allemagne payera ».

La question est de savoir si la France peut assurer cette politique est ce rôle de gendarme. De 1923 à

1924 le gouvernement Poincaré décide d'occuper la Ruhr, mais le coût militaire et financier est trop

lourd à supporter ; la France n'a pas les moyens de ses attributions hégémoniques. On passe alors

d'une politique de fermeté, avec Raymond Poincaré, à une politique de détente avec Aristide Briand

face à la République de Weimar. C'est une nouvelle période marquée par l’espoir du pacifisme et

l'arbitrage de la société des nations.

Au sortir de la guerre, la France avait l’armée la plus puissante du monde. Mais celle-ci semble ne

déclin pendant l’entredeux guerres. En effet, l’armée est bouleversée : « Histoire de la société militaire

» de Giaradet qui étudie cette période. D’ailleurs, les effectifs des grandes écoles militaires baissent

après 1918.

La France prend une position défensive surtout après Foch et l'arrivée de Pétain au commandement

de l’Armée. L'idée est de défendre le pays sans mettre en danger la vie des soldats, d'où l'idée de la

ligne Maginot. Le budget militaire diminue également, et le nombre de conscrits diminue avec l'arrivée

des classes creuses. L’outil de défense se sclérose. Dans son livre, « Vers l'armée de métier » De

Gaulle prône une modernisation de l'armée en renforçant la professionnalisation. Il y soulignait

également l'importance de la guerre de mouvements (rendue possible par les progrès de la

mécanisation), mais ce livre rencontre très peu d'échos.

Il y a une contradiction entre la diplomatie et la gestion militaire. La France conclut les traités militaires

avec les pays de l'Est, la Pologne, la Tchécoslovaquie ce qui suscite une politique offensive et

constitue par là un paradoxe puisque la politique militaire est défensive.

Mais le mythe impérial apparaît en réponse à la crainte du déclin et représente un réservoir d'énergie,

c'est l'idée de la France des 100 millions d'habitants. Au cours des années 30 cette idée et cette

symbolique se démocratisent. En 1930, on fête la prise d'Alger. En 1931 ont lieu de grandes

expositions coloniales à Vincennes, qui fait 8 millions d’entrées. Mais l'importance grandissante de ce

thème en métropole coïncident avec les premières contestations dans l’Empire colonial, notamment

en Indochine, ou le parti communiste est créé en 1930, et en Algérie, où les premières manifestations

ont lieu en 1927, date de la fondation de l'Étoile nord-africaine de Messal Hadj.

La France est donc une puissance inquiète avec un rang important mais quelques signes de

faiblesse.

II. Crise du régime parlementaire : un régime affaibli de la IIIe

République.

Cette crise était imprévisible en 1918, la victoire semblait avoir renforcé le régime contre notamment

les activistes de l’Action Française, fondé par Maurras qui soutenait que la France ne pourrait gagner

la guerre. Par ailleurs, la chute des monarchies de l'Europe centrale renforce le régime parlementaire,

la IIIe République est sûre d’elle. Mais il y a une sclérose du régime, et les années trente vont

apporter une double mauvaise conjoncture : une crise économique et une crise politique.

Histoire politique de la France au XXème siècle – Introduction

3

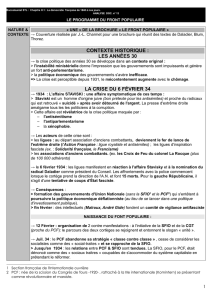

A. De la crise économique à la crise du régime.

1. Les effets de la crise économique.

Dans les années 20, la conjoncture est favorable mais il y a un problème d'endettement public (120

milliards de francs) alors qu’en 1913, le budget était de 7 milliards de francs, il existe donc un véritable

gouffre. Cette situation va déboucher sur un problème inflationniste. Le gouvernement Poincaré prend

une action : en 1928, la valeur des francs est rétablie à la convertibilité en or, et représente 1/5 du

franc germinal, établi en 1803 par Bonaparte. Cette évaluation est suivie par une reprise et une

postérité qui s'explique par reconstruction du pays, par la compétitivité des entreprises françaises et

l'augmentation des exportations. La demande du marché intérieur, et la dévaluation du franc fort en

effet augmenter les exportations.

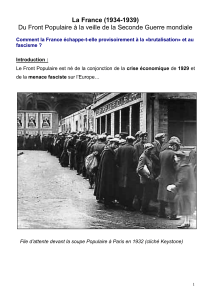

Le 24 octobre 1929, une crise frappe les États-Unis, puis l'Allemagne et la Grande-Bretagne. La

France elle n’est touchée qu’en 1931, ce qui s’explique par la dévaluation de 1928, une plus grande

indépendance par rapport aux autres pays, un marché intérieur qui reste à l’abri des turbulences

extérieures, grâce au monopole sur l’empire colonial. Mais en 1931-32, la crise arrive en France, et la

production chute, surtout en ce qui concernait les secteurs les plus modernes comme la sidérurgie ou

encore les secteurs mécaniques. Ce retard dans l’entrée dans la crise va aussi faire que la France va

sortir plus tardivement de cette crise, en 1934-35 alors que pour les autres pays c’est déjà la reprise…

Cette crise a un coût social très important. En 1935, il y a 900 000 chômeurs reconnus, et ce

chômage touche le secteur agricole de plein fouet par la baisse des cours agricoles. Face à cette

crise, le pouvoir politique n'apporte aucune réponse, car il refuse toute nouvelle dévaluation alors que

les États-Unis et la Grande-Bretagne procèdent à cette dévaluation, ce qui relance leur compétitivité

et leur économie. La France ne peut plus préserver l'équilibre budgétaire. Elle doit comprimer les

salaires des fonctionnaires (1934-1935), ce qui a un effet déflationniste qui perpétue la crise.

2. La recherche d’une alternative à travers les mouvements non-conformistes

des années 30.

Au niveau intellectuel, le non conformisme est recherché. L'idée du mouvement non conformiste des

années 1930 est que cette crise est une crise de la civilisation : c’est l’idée de nombre de revues, de

clubs de réflexion et de groupes de réflexions avec des journalistes, des cadres, des chefs

d'entreprise. Leur idée commune est la recherche d'une troisième voie entre le modèle libéral en crise

et le modèle stalinien, qui fait de plus en plus d’émules.

Le rejet du « désordre établi » qui est un désordre international avec l'échec de la société des nations

qui n'arrivent pas à régler la vie internationale, le désordre national avec la république parlementaire

qui s'épuise (on s'aperçoit de ses limites), et finalement le désordre intellectuel qui consiste en une

fuite devant l'engagement des membres de l'élite. Mais les réponses à apporter divergent.

On assiste à l'apparition de positions conservatrices :

Le mouvement de polytechnique, ils prônent l’idée selon laquelle l’élite politique est dépassée

par les enjeux économiques et qu’il faut la remplacer par des ingénieurs de Polytechnique, qui

seront plus compétents pour résoudre cette crise. On préconise également une planification

indicative entre le modèle capitaliste et le modèle soviétique (Jules Modu, Jacques Rueff –

ministre sous de Gaulle).

On en arrive aussi à l'idée d'une république des démocrates et du catholicisme social, qui se

retrouve dans le groupe « Esprit » fondé en 1932 avec la revue du même nom. On n'y

retrouve des idées inspirées par Mounier qui veut refaire la renaissance. Il prône le

développement du personnalisme qui se définit entre l'individualisme libéral et les modèles

totalitaires pour défendre la personne et la communauté à laquelle elle appartient.

3. La crise ouverte du régime – le 6 février 1934.

Après la retraite de Poincaré (1929) et de Briand (1930), la classe politique française semble manquer

de grandes figures et connaît de nombreux changements de gouvernement : la réforme de l'État

devient alors un thème d'actualité à cause de l'instabilité ministérielle. On veut réformer l'équilibre

institutionnel, en même temps qu'on assiste à une montée d'antiparlementarisme.

Dans ce contexte apparaître un scandale politico financier : l’affaire Stavisky. Stavisky a eu de

nombreux contacts avec des hommes politiques du parti radical et a bénéficié de l’impunité pour dans

de nombreux délits et détourne l’épargne du crédit municipal de Bayonne avec la complicité du

Histoire politique de la France au XXème siècle – Introduction

4

Sénateur Maire de Bayonne, qui se suicide en janvier 1934. Il avait également d’étroites relations

avec Dalimier, ministre du gouvernement Chautemps, qui est démissionné.

Daladier forme alors un nouveau gouvernement, mais lors de l’investiture, l’extrême droite vote contre

et appelle à des manifestations (il s’agit des mouvements de l’ANC, Croix de Feu, Action Française).

Ces manifestations se déroulent sans violences. Ce n’est qu’après la dispersion de la manifestation et

le départ des Croix de Feu, qu’on assiste à une radicalisation du mouvement, et les plus radicaux vont

tenter d’investir le Palais Bourbon pendant une demi-heure ils vont donner l’assaut. Le sang coule

dans la capitale, ce qui était du jamais vu depuis la Commune en 1870. Il y a 15n morts et un millier

de blessés, c’est la crise la plus grave du régime depuis l’affaire Dreyfus, et Daladier décide de se

démettre en faveur de Gaston Domergue, très populaire, le 7 février 1934 (Domergue est un ancien

Président de la République). Ce dernier est alors chargé de mettre en place un gouvernement d’union

nationale, avec un certain nombre de figures en vue, comme le Maréchal Pétain qui devient Ministre

de la Guerre, et la gauche et l’extrême droite se réconcilient. Mais l’émotion du 6 février n’est pas pour

autant désamorcée, et l’extrême droite durcit son attitude face au régime, tandis que la gauche

interprète les événements du 6 février comme une menace fasciste : le 12 février a lieu une contre-

manifestation de la gauche.

Gaston Domergue travaille à un projet pour rééquilibrer les institutions : il veut pouvoir prendre des

décrets-lois, rendre à nouveau possible la pratique de la dissolution (ce qui était impossible depuis

Mac-Mahon en 1877), limiter les initiatives des parlementaires… Mais la majorité se déchire, et les

radicaux se retirent de la coalition, Domergue doit démissionner. La vie politique se radicalise en deux

blocs…

B. Le reclassement des forces politiques.

1. Les évolutions à gauche.

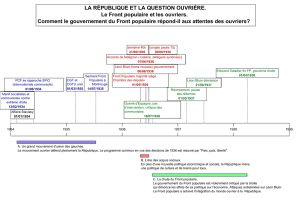

Le 6 février 1934 va provoquer le mouvement des gauches. Il y a trois grands partis dans la gauche

française des années 30 :

Le parti radical et radical socialiste fondé en 1901. C'est le parti charnière de la vie

politique française. Le parti radical et qui était originellement à gauche est devenu un

parti du centre. Leur programme n'a pas vraiment changé depuis la fin du XIXe siècle

: défense de la république, du parlement, de la laïcité... Sur le plan social ils sont des

réformistes favorables à la propriété privée. Ils sont pacifistes et font confiance à la

société des nations. Ce sont les représentants d'une France provinciale, méridionale,

c'est un parti des classes moyennes (travailleurs qui possèdent ; propriétaires qui

travaillent). Les radicaux se présentent comme issus de la méritocratie. Daladier et

Herriot se disputent la tête de ce parti. Ils sont issus des classes moyennes, montés

dans la société grâce aux bourses d’État. Le parti reconnaît la liberté de vote, et a une

grande organisation au niveau local avec de nombreux représentants. Ils ont deux

tactiques politiques dont la première est l'alliance avec le parti socialiste (union lors

des législatives de 1924 et de 1932), mais ils ont du mal en s'entendre. Les radicaux

vont alors souvent se rapprocher avec le centre-droit (1926,1934). Jusqu’en 1936 ils

ont le premier groupe parlementaire et ils vont conserver la majorité au Sénat

jusqu'en 1940.

La SFIO fondée en 1905 par Jean Jaurès est parvenue à rassembler dans un même

parti toutes les familles du socialisme français. Jaurès permet la coexistence des

différents courants au sein du même mouvement. Avec la révolution russe de 1917,

Lénine fonde la IIIe internationale. Au congrès de Tours en 1920, il est débattu à

propos de l'adhésion à cette internationale. 67 % des délégués votent pour l'adhésion

à la IIIe internationale et fonde alors le PCF. Les autres délégués refusent et vont

rester dans le cadre de la SFIO, avec pour chef de file Léon Blum qui va travailler à

reconstruire la SFIO il arrive à faire remonter le nombre des militants (de 50 000 à

150 000). La SFIO est présente dans le nord, le centre, le Midi méditerranéen. Il

recrute parmi les ouvriers, les enseignants, et les fonctionnaires (ceux-ci sont de plus

en plus plus nombreux pendant l'entre-deux-guerres). Ils ont des points communs

avec les radicaux : défense de la démocratie parlementaire, pacifistes, mais ils ont

une plus grande dimension sociale : ils veulent un impôt sur le capital, la semaine de

40 heures et leur but est la mise en place la propriété sociale. Dans les années 30, le

parti apparaît divisé entre plusieurs courants : une aile gauche, pacifiste, trotskiste et

Histoire politique de la France au XXème siècle – Introduction

5

adhérent aux théories marxistes ; une aile droite très fortement réformiste qui prône

une révision du marxisme ; et finalement un centre tenu par Léon Blum et Faure. En

1933 l’aile droite fait sécession avec Marcel Déat, qui est un agrégé de philosophie et

qui écrit « Perspectives socialistes » livre dans lequel il prône la révision de l'idéologie

marxiste et une planification indicative, et va fonder le parti socialiste français (PSF)

indépendant de la SFIO, ancré à gauche jusqu'en 1936. Ultra pacifistes, ils vont se

rallier à l'idée d'une Europe allemande sous l'occupation.

Le PCF est fondé en 1920, adhère à la IIIe internationale, et se réclame de la doctrine

marxiste-léniniste. On assiste à une bolchevisation du parti dans les années 30 sur le

modèle soviétique. Le parti se fonde sur l'application du centralisme démocratique, et

connaît différentes vagues d’épuration en maintenant une ligne très stricte qui

provoque la baisse du nombre des militants (on passe de 110 000 en 1920 à 28 000

en 1932). Le parti communiste français regroupe environ 7 % des voix. C'est un parti

prolétarien, leur base est composée par des ouvriers d'usines, des cheminots et

quelques campagnes rouges (Creuse et Midi méditerranéen). Les bastions du PCF

sont surtout concentrés en banlieue parisienne. Un certain nombre d'intellectuels se

rallie au PCF, qui en tire un certain prestige. Il s'agit notamment de Henri Barbusse

qui écrit « Le feu », prix Goncourt en 1916, mais aussi des surréalistes dans les

années 20 qui rejettent également l'ordre bourgeois : c'est le cas d'André Breton (qui

repart vite, car ne supporte pas la discipline du parti) et Louis Aragon qui restera

jusqu’à sa mort en 1981.

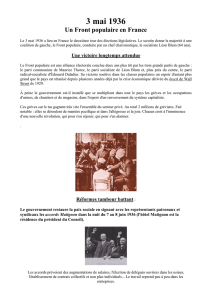

En 1934, ces différentes familles de la gauche vont se rapprocher. Ce rapprochement existait déjà

entre les intellectuels notamment grâce au congrès antifascistes en 1932 et 1933. Les jours qui

suivent le 6 février 1934, on voit la création d'un comité de surveillance des intellectuels antifascistes.

Ils représentent l’union des gauches : le philosophe Alain pour le parti radical ; Paul Rivet, ethnologue,

pour la SFIO ; Langevin, philosophe, pour le PCF. Le 12 février 1934, le PCF et la SFIO organisent

deux contre-manifestations distinctes, mais les militant PCF et SFIO vont faire fusionner les deux

défilés spontanément. D'autre part en assiste à une évolution de la tactique de la IIIe internationale :

de la tactique des classes contre classes, qui impliquait pas d'alliance, la IIIe internationale va

favoriser la tactique du Front populaire, c'est-à-dire l'union des différents mouvements de gauche.

En juin 1934, Jaurès propose l'union, c'est le pacte d'action unie. On propose aux radicaux de venir

rejoindre ce pacte : Herriot est plutôt contre tandis que Daladier et la jeune branche du Parti Radical y

est favorable. L'union des gauches, lors des municipales de 1935, remporte un franc succès, et on

décidé de prolonger l'action. Le 14 juillet 1935 a lieu une grande manifestation ainsi que le serment du

Front populaire. C'est également en 1935 que vont fusionner les différentes centrales de la CGT qui

s'était divisée après le congrès de Tours en 1920.

2. Les évolutions à droite :

On assiste à une radicalisation des positions.

La droite parlementaire s'organise autour de deux partis :

La fédération républicaine, proche du nationalisme, défenseur du catholicisme, de l'ordre

social établi est hostile à toute intervention de l'État dans l'économie. C’est un parti de

notables plus que de militants. Il n'y a pas de vie militante dans les périodes hors électorales,

leur soutien est constitué par le monde rural et les classes moyennes. Le chef du groupe

parlementaire et Martin, et aussi de François de Mendel (principal donateur). Une nouvelle

génération va apparaître dans le courant des années 30, qui est plus radical dans son

discours avec Philippe Henriot et Vallat (ce dernier est plus traditionaliste et prend une

connotation de plus en plus antisémite).

L'alliance démocratique est plus libérale. Elle est attachée à la laïcité, au libéralisme

économique et à la stabilité sociale. La grande figure de ce parti et Raymond Poincaré (il

prend sa retraite en 1929). La relève n'a malheureusement pas le charisme de Poincaré :

Paul Reynaud et Flandin divergent sur la politique extérieure, notamment à l'égard de

l'Allemagne.

Les ligues :

Il s'agit de l'Action Française, fondée au lendemain de l'affaire Dreyfus, avec Charles Maurras.

Sa doctrine est constituée par le nationalisme intégral, c'est une doctrine antirépublicaine et

monarchiste (la république c'est la décadence). C'est aussi un nationalisme d'exclusion :

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%