1 POLITIQUE ET STRATEGIE D`ENTREPRISE Chapitre 1

1

POLITIQUE ET STRATEGIE D’ENTREPRISE

Chapitre 1 : « Concept Et Définition »

Section 1 : « Notion d’Entreprise »

Selon la comptabilité Nationale, l’entreprise est un centre autonome de profit soumis à l’impôt

sur la société.

Pour un juriste, l’entreprise est une personne morale autonome et qui a un statut (des règles qui

la régissent), et organisant des procédures pour régler les conflits.

Pour un sociologue, l’entreprise est comme une organisation hiérarchisé, c’est un lieu d’intérêt,

de confrontation et de duel. C’est aussi un ensemble de procédure de négociation et d’arbitrage. Elle

est définit aussi comme un ensemble de valeurs partagé par un groupement de personne.

Pour un gestionnaire, l’entreprise est un ensemble de fonctions à coordonner et à ordonner afin

de réaliser un profit.

D’après ces trois approche, le mot entreprise à une définition diverse et multiple parce que

l’entreprise est une entité juridique autonome capable de ce faite de conclure par un contrat avec les

partenaires.

L’entreprise est ainsi une entité administrative reconnue et indispensable qui est géré par les

dirigeants identifiés. Et enfin, l’entreprise est une entité qui rassemble les ressources physiques et

financiers mais aussi un ensemble de savoir faire indispensable à son activité.

Il fut en tête l’entreprise comme élément fondateur la recherche de profit. On peut qualifier ces

approches du mot disciplinaire, par opposition aux approches qui sont pluri-disciplinaire.

I. L’approche néoclassique (approche pluridisciplinaire) :

Une firme ou une entreprise transforme les input (entrant) en output (sortant), et cela selon une

technologie donné dans le cadre d’un environnement donné. Ces règles fixées intervient à un

comportement de maximisation qui détermine les quantités de facteur qui peuvent être utilisé pour

produire une quantité de produit afin de mener l’entreprise à faire des profits.

L’entreprise devient un point algébrique d’exploitation de la technologie qui permet de

transformer les input en output ayant une valeur sur le marché.

Finalement, l’entreprise ne fait que s’adopter de manière mécanique à un environnement à la

cléf, c’est la maximisation de profit.

C’est la fonction technique de production qui est considéré comme essentiel, et le comportement

économique de l’entreprise découle logiquement des fondements technologiques de son existence.

Pour l’entreprise néo-classique c’est une adaptation aveugle à un environnement connu.

2

Pour les néo-classiques, l’entreprise est une organisation économique de forme juridique

déterminé réunissant des moyens humains matériels, immatériels et financiers pour produire des

biens et services destiné à être vendus sur un marché pour réaliser un profit.

Pour les néo-classiques, l’entreprise se distingue par trois caractéristiques :

L’objectif et les moyens qu'elle met en œuvre pour réaliser ses objectifs et la recherche de profit.

Mais disant que limiter l’entreprise par une simple expression économique c’est faire l’impasse sur

un certain nombre d’aspect qui rend complexe la définition même de l’entreprise, car l’entreprise est

aussi une entité autonome et qui modifie son environnement, et enfin l’entreprise est une

organisation social qui rassemble des hommes et des femmes autour de valeur commune et

d’objectif définie par les dirigeant de l’entreprise.

En plus, l’entreprise est un système complexe car il s’agit d’un système ouvert. L’entreprise est

constamment en relation avec un nombre important de partenaires vers lesquels elle échange des

biens et services, mais également des informations et des compétences. Donc on a l’idée que

l’entreprise est une interaction perpétuelle par l’environnement sans aller à lui donner un caractère

humain. L’entreprise entant qu’entité autonome doit être analysée dans toute sa diversité.

II. L’approche néo-institusionnelle (théorie des coûts de transaction) :

Cette approche représentée par Oliver Williamson a pour but d’expliquer comment se forme les

institutions économiques capitalistes. Deux hypothèses à cette approche :

Hypothèse 1 :

Principe de nationalité limité.

L’incomplétude des contrats est inévitable.

L’exécution du contrat prend une grande importance et le degré d’adaptabilité d’une

firme est un aléas dans l’exécution du contrat.

Hypothèse 2 : Le comportement opportuniste des économistes, c’est-à-dire la recherche d’un

intérêt personnel en recourant à la ruse et aux différents formes de triches.

A l’origine de la théorie des coûts de transaction, on trouve un article célèbre de 1938 de Renald

Coause, sur la nature de la firme. Pourquoi dans une économie de Marché au sein de laquelle les prix

sont sensés d’assurer la coordination de l’activité économique caractérisée par la suppression des

mécanismes des prix.

Pour cause, le Marché et la firme sont des formes alternatives de coordination et de la

production. La raison pour laquelle il est avantageux de situer une entreprise est l’existence de

l’économie des coûts de transaction. Selon lui, l’entreprise se caractérise par des coûts de production

mais également des coûts de transaction.

Les coûts de transaction ont pour cause deux choses :

En l’absence des coûts de transaction, la négociation entre les agents économiques conduit

à une location efficiente qui nous permet d’atteindre un efficient optimum sociale.

En la présente des coûts de transaction, la location des ressources est moins optimale.

3

III. L’approche managériale de l’entreprise :

Cette approche reflète les évolutions du système capitaliste dans lequel nombreux entreprises se

trouvent confrontées à une distinction entre d’une part la propriété d’une entreprise détenue par les

actionnaires et d’autres part la gestion d’une entreprise qui est dévoué au manager. En

conséquence, les actions de l’entreprise sont analysées comme étant le fruit ou les conséquences

d’une coalision de groupe d’agent économique n’ayant pas nécessairement les mêmes objectifs.

D’une part, on a les actionnaires qui recherche les profits et les managers qui ont un motif

différent qui est l’obtention d’une rémunération importante et égale à un pouvoir plus accru.

Donc l’approche managériale de l’entreprise définie celle-ci comme un lieu de confrontation entre

ces deux groupes à savoir le manager et le gestionnaire.

IV. L’approche comportementale (théorie de comportement) :

C’est une approche qui insiste encore plus sur l’aspect humain de l’entreprise en élargissant la

notion de coordination d’intérêt à l’ensemble des groupes présents dans l’entreprise. En plus, les

groupes des actionnaires et celui des ménages. Les théoriciens du comportements identifient le

nouveau groupe qui vont agir sur les décisions de l’entreprise : il s’agit des salariés, des fournisseurs,

des bailleurs de fonds (banque) et les actionnaires.

Le comportement de différents groupes sera analysé selon les critères de la motivation :

motivation personnelle et motivation professionnelle. C’est la possibilité d’accroître son pouvoir et

d’obtenir une promotion au sein de l’entreprise.

En conséquence, le comportement de la firme ne peut plus être focalisé sur la recherche du profit

maximal, mais répond à des objectifs multiples résultats d’un comportement globale de satisfaction

et des acteurs qui participe à la vie d’entreprise. De plus en plus, l’entreprise ne ressemble plus à cet

espace formel structuré autour d’un objectif majeur (maximisation du profit) mais cette entreprise

est représenté par une structure plus informelle dont la stratégie dépend des objectifs poursuivis par

les différents membres qui la compose.

V. L’approche systèmatique de l’entreprise :

Malgré leurs différences, toutes les entreprises peuvent être représentées selon le principe d’un

système, et cela à travers quatre notions :

Notion d’interaction : c’est-à-dire les éléments du système interagissent les uns envers les

autres.

Notion de globalité : c’est-à-dire l’ensemble contre l’ensemble des parties qui le compose.

Notion d’organisation qui définie l’état du système : c’est-à-dire son organigramme et son

processus de fonctionnement c’est-à-dire son organisation.

Notion de complexité : c’est-à-dire le système est à la fois compliqué et incertain.

L’entreprise comme étant un système est :

1) Concrête : elle constitue un ensemble d’élément concret (machine, …) et aussi d’élément

abstret (image de marque, valeur, …).

4

2) Une structure organisée : c’est-à-dire doté d’une structure de fonctionnement

permettant d’assurer la coordination des éléments du système.

3) Ouvert.

4) Finalisé : ayant un objectif qui nécessite la mise en place d’une stratégie.

5) Dynamique : c’est-à-dire en constante évolution du faite de la modification de son

environnement.

6) Régulé : de manière à essayer d’atteindre constamment ses objectifs grâce à la prise de

décision.

Donc, l’entreprise est un système organisé, concré, ouvert, finalisé, dynamique et régulé. Cette

approche de l’entreprise permet de mieux comprendre l’organisation interne de l’entreprise pour

ainsi mieux représenter les systèmes ou les sous-systèmes de l’organisation dans l’organigramme de

l’entreprise.

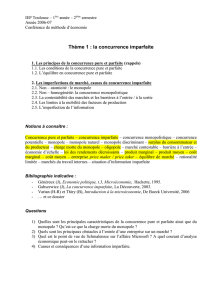

VI. Approche de Porter (intensité concurrentielle) :

L’identification des forces qui agissent sur la position concurrentielle d’une entreprise permet de

mesurer l’intensité concurrentielle du marché dans lequel l’entreprise intervient. Dans la définition

de l’intensité concurrentielle, Porter identifie cinq facteurs :

Figure 1 « Approche de Porter : Intensité concurrentielle »

Pouvoir des fournisseurs : plus de founisseurs, plus de liberté.

Pouvoir des clients : moins de clients, plus de clarté.

Existance de produits de substitution : l’entrée de nouveaux concurrents.

Degré de concurrence du marché : menaces d’entrants potentiels.

Barrières à l’entrée : système capitalisé, barrière législative, …

5

Section 2 : « Notion de Marché »

Le marché est un lieu de rencontre des offreurs de biens et services avec des demandeurs de

biens et services.

Le phénomène de rencontre des offreurs et des demandeurs de biens et services peut s’avérer

plus complexe à expliquer ou à décrir, lorsque le nombre de partenaire que l’on veut considérer est

quelconque. C’est ce que nous allons voir dans la plupart des marchés. Par exemple : marché de

monopole, oligopole, …

Mais avant tous, il y a une notion importante à définir et à comprendre c’est la notion de

l’équilibre sur le marché liée à la loi de l’offre et de la demande. De plus, cette notion doit s’étudier

en considérant les différentes structures du marché.

Paragraphe 1 : « Marché : Définition Et Concepts »

Le marché d’un bien (produit) comme un service ou un facteur est la rencontre d’une ensemble

d’offre et de demande de ce bien donnant lieu à un échange sur la base d’un prix.

Pour avoir un échange, il faut deux agents économiques qui doivent se mettre d’accord sur les

quantités échangées et sur les prix pratiqués. Par conséquent, tous marchés est donc nécessairement

le lieu d’un comportement collectif de divers agent économique à l’égard d’un bien.

D’un point de vue pratique, il s’agit de répondre à deux questions concernant des variables : les

quantités échangées et les prix pratiqués.

o Comment expliquer le niveau de quantité et le prix pratiqué ?

o Qui choisit ces prix et ses quantités ?

Les éléments résultant de ces phénomènes d’échange font le fruit de la loi de l’offre et de la

demande.

La loi de l’offre er de la demande est le mécanisme par lequel le prix et la quantité échangée d’un

bien sont déterminés sur ce même marché, lorsque seul intervient les offreurs et les demandeurs.

Tout cela sous l’hypothèse que chaque agent choisit librement la quantité qui veut vendre ou acheter

et aucun agent n’est forcé à acheter ou à vendre plus qu’il ne désire. C’est ce qu’on appelle « Le

Principe de Liberté et d’Initiative ».

Dans le cas des prix, on a quatre possibilités :

1) Quand les offreurs sont pricemakers et les demandeurs sont pricetakers.

2) Quand les offreurs sont pricetakers et les demandeurs sont pricemakers (marché

d’épargne).

3) Prix résultant de la négociation.

4) Les prix sont déterminés à l’extérieur des marchés, c’est-à-dire ni par les offreurs, ni par les

demandeurs (par l’Etat : prix d’eau et d’élèctricité).

Quelles sont les caractéristiques qui déterminent la structure du marché ?

Il existe quatre caractéristiques :

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

1

/

27

100%