Tube digestif et diabète

GASTROENTÉROLOGIE

ET COLOPROCTOLOGIE

99

POST’U(2016)

Tube digestif et diabète

;Philippe Ducrotte1,Chloé Melchior1,2

(u)Hôpital Charles Nicolle, 1, rue Germont,76031 Rouen Cedex

1. Service d’Hépato-Gastroentérologie/ADEN InsermUMR1703

2. Service de Physiologie DigestiveetUrinaire/ADEN InsermUMR1703

E-mail :philippe.ducrotte@chu-rouen.fr

Objectifspédagogiques

–Connaîtrelesdifférentespathologies

digestivesassociées au diabète

–Connaître lesmécanismes provo-

quantles troubles moteurs

–Connaître la prise en charge de la

gastroparésie diabétique

Résumé

L’incidence du diabète augmente en

Francecommedanslerestedu monde.

Les complicationsdigestivesdela

maladie,principalementliéesàlaneu-

ropathie secondaire àlamicro-angio-

pathie, altèrentconsidérablementla

qualité de vie du diabétiqueetparti-

cipentaudéséquilibre glycémique.

Elles peuvent toucher l’ensembledu

tractus digestif.Leur prévalence est

d’autant plus élevée que le contrôle

glycémique est imparfait. Cependant,

des études de cohorte montrentque

des facteurs indépendants de l’hyper-

glycémie,environnementauxetnutri-

tionnelsinterviennentdanslaphysio-

pathologie de la neuropathie. On

observechezlesdiabétiquesauniveau

de l’œsophage une prévalence accrue

detroublesmoteurs,sourcededyspha-

gie et de reflux.La gastroparésie est la

complication digestive la plus invali-

dante. Avec la diarrhéeetl’inconti-

nencefécale,cettegastroparésiealtère

considérablementlaqualité de vie du

patientetcontribue au mauvais équi-

libredu diabète.Despathologiesauto-

immunes peuvent égalementêtre

associéesaudiabètedetype1etdoivent

êtrerecherchées.Lessymptômesdiges-

tifs sontsouvent intriqués ce qui rend

le diagnostic difficile. Fréquemment

un traitementsymptomatique doit

êtreassocié àlarestauration de l’équi-

libreglycémiquepour améliorer la

symptomatologie et éviter que l’at-

teinte digestive soitpar elle-même

source de déséquilibre du diabète.

Introduction

Le diabète,qu’il soitdetype 1ou 2,est

unemaladiedeplusenpluspréva-

lente. En France, la population diabé-

tiqueestchiffréeactuellementà3mil-

lions d’individus. Avec 400 nouveaux

casdiagnostiquéschaquejour,ellesera

voisine de 5millions àl’horizon 2022.

Lediabètepeutaffecterletubedigestif

àtous lesniveaux [1]. Cette gastro-

entéropathie diabétique peutconcer-

ner jusqu’à 75 %des patients dans

certaines séries. Certaines manifesta-

tions, tellequ’une gastroparésie, vont

affecterl’histoirenaturelledelamala-

die diabétique en compromettant

l’équilibre du diabèteavecunimpact

sur la mortalité et la morbidité de la

maladiediabétique. D’autres, comme

lestroubles du transit, altérent avant

toutlaqualité de vie des malades.

Toutes ces manifestations sontàl’ori-

ginededépensesdesanté notablesen

raison deshospitalisations trèsfré-

quentes qu’elles provoquent.

Les conséquences du diabète sur le

tubedigestifetl’augmentationd’inci-

dence de la maladie vont amener les

hépato-gastroentérologues àêtre de

plus en plus confrontés auxconsé-

quences digestivesdelamaladie

diabétique.

Nous n’aborderons pas dans ce cha-

pitre deux aspects particuliers:a) les

modificationsdu microbioteintestinal

quipeuvent conduireàl’apparition

d’un diabète de type 2,b)leproblème

général de l’apportdelachirurgie

bariatrique et de ses conséquences

fonctionnelleslorsqu’elleestproposée

comme traitementdefondd’un

diabète de type 2.

Quelle estla

physiopathologie

de l’atteinte digestive

au coursdudiabète ?

Elleest multifactorielle.

100

L’atteinte nerveuse [26]

Elleconcerne àlafois le réseauneuro-

nalentérique (SNE), riche réseauneu-

ronal organisé sous la formededeux

plexus(myentériqueetsous-muqueux)

etcomportantdesneuronessensoriels

et moteurs ainsi que des interneu-

rones, et le système nerveux extrin-

sèque. Dans lesconditions normales,

l’échange d’informations sensitiveset

motricesentreleSNEetlesystèmener-

veux central via le système nerveux

extrinsèqueconditionnelefonctionne-

mentnormal du tube digestif, notam-

ment lors de la prise alimentaire. Au

cours de la maladie diabétique, ces

2systèmes peuvent être touchés et la

perturbation de leur échange d’infor-

mations contribueàlasurvenue de

troubles moteurs et/ou àl’altération

de la sensibilité digestive.

La neuropathie autonome [23]

Elleestlamieuxconnuecarelleaffecte

près d’un malade diabétique sur deux

après20ansd’évolutiondu diabète.Les

lésions concernentles petites fibres

amyéliniquesdes systèmes sympa-

thique et parasympathique, ainsi que

lepneumogastriqueetlesganglionset

lestroncs nerveux sympathiques. Elle

est liée àune microangiopathie. Des

phénomènesinflammatoiresetisché-

miquesmicro-vasculairessecondaires

àdes altérations des vasa vasorum

déterminentl’apparitiondecetteneu-

ropathiequi est entretenue et même

aggravéeparundiabètemaléquilibré.

Sur le plan digestif, la neuropathie

autonomesetraduitavanttoutparune

gastroparésieetdestroublesdu transit,

constipation ou diarrhée. L’atteinte

autonomeprovoqueaussidestroubles

cardio-vasculaires (tachycardie de

repos,incapacitédes’adapteràl’effort,

hypotension orthostatique), des

troubles de l’érection, une mauvaise

adaptationpupillaireàl’obscurité,une

dysurie et une incapacitéàressentir

correctementles symptômes d’une

hypoglycémie.

Cetteneuropathieautonomeestasso-

ciée àune surmortalité avec une mor-

talité à 10 ans de 29 %, contre seule-

ment 6%chez lespatients indemnes.

La mortalité est avanttoutenrapport

avec lestroubles cardio-vasculaires.

L’atteinte du SNE [46]

Elleest de description plus récente.

Les modèles expérimentauxd’ani-

maux,rendusdiabétiquesparinjection

de streptozotocine, révèlent que le

diabète s’associe précocementàune

dégénérescence neuronale àtousles

niveauxdutube digestif. Les pertes

neuronales initiales concernentprin-

cipalementlesneuronesàeffetmoteur

inhibiteur via la libération de subs-

tances,avanttoutlemonoxyded’azote

(NO) mais aussi le VIPouleneuro-

peptide Y. Inversement, lesneurones

excitateurs àacétylcholine ou àsubs-

tance Psontpréservés.Chez l’homme,

des lacunes plus ou moins étendues

dans le maillage neuronal, la perte de

neuronesnitrergiquesetlararéfaction

descellulesdeCajalontétérapportées

chezlesdiabétiquesdetype1et2souf-

frantd’une gastroparésie.Ces anoma-

lies étaient d’autantplusmarquées

que le diabèteétaitsévère. Un stress

oxydatif accru provoquant la produc-

tion de radicaux libres, une inflam-

mation d’origine gliale, la réduction

de certains facteursneurotrophiques

(neurotrophine-3,facteurdecroissance

d’origineinsulinique)sontautantd’élé-

mentscontribuantauxaltérationsneu-

ronales et àune apoptose excessive.

L’atteinte intestinale

proprement dite

L’augmentation de la perméabilité

intestinale [7]

La qualité de la barrièreintestinale,

notammentsaperméabilité,estessen-

tiellepourque l’interaction entrele

milieu luminal et le système immuni-

taire intestinal se fasse de façon opti-

male.Une augmentation de la per-

méabilité intestinale,essentiellement

para-cellulaire, existe dans le diabète

de type 1et 2.Elleest mise en cause

dansl’apparitiondudiabète1et2mais

égalementdanscelledelagastroenté-

ropathiedu diabétique.Cesanomalies

précèdentl’apparitiondessymptômes

digestifs.

Les anomalies du microbiote [8]

L’importance du microbiote intestinal

est de plus en plus mis en avantdans

denombreusespathologiesdigestives.

Desmodifications du microbiote

existent au cours du diabète, surtout

de type 2,avecnotammentune dimi-

nution des Bactéroidetes et une aug-

mentation des Firmicutes.Ces modifi-

cations paraissentfavorisées par un

apportalimentairelipidiqueélevé.Les

changementsdansl’écosystèmeintes-

tinal pourraientégalementjouer un

rôle via la modification des acides

biliaires endo-luminauxqu’ils entraî-

nent. Lorsquedes troublesmoteurs

intestinauxapparaissent,unepullula-

tionmicrobienneestsouventdétectée.

Les perturbations hormonales [910]

Uneraréfactiondescellulesendocrines

etunediminutiondeleursécrétionont

étémisesenévidencechezlesujetdia-

bétique.Ces sécrétions hormonales

anormalescontribuentauxtroublesde

la motricitéetdel’absorption. Le rôle

d’une réduction du pooldes cellules

sécrétant de la ghréline estnotam-

mentmis en avant[10].

Le rôle du mauvais équilibre

glycémique [1]

Le mauvais équilibre glycémique, qui

peutêtrefavoriséparl’existenced’une

gastroparésie, est un élémentmajeur

dans la survenue de la gastro-entéro-

pathie diabétique.

L’équilibreglycémiqueauneffetdirect

surlamotricitédigestivepardesméca-

nismesmalélucidés,aumoinspartiel-

lementhormonaux.Quandlaglycémie

s’élèveau-dessusde8mmol/Llamotri-

citéantro-pyloro-duodénaleestaltérée.

L’hyperglycémie contribue également

àl’agression des neurones entériques

en induisantunstress oxydatif et une

apoptose qui affectentles voies méta-

boliquesintracellulairesetlefonction-

nementdelaglie.Ceseffetsdel’hyper-

glycémie contribuentàla fois aux

troubles moteurs et sensitifs digestifs

observés chez lesdiabétiques [6,11].

Lesdifférentes atteintes

digestives et leur traitement

L’atteinte digestive haute

Elleest particulièrement délétère car

ellealtèrelaqualitédeviemaiscontri-

bueaussi au mauvais équilibre du

diabète.

La gastroparésie diabétique [1214]

Le diabète,qu’il soitdetype 1ou 2,est

la cause dans 30 %des cas d’un ralen-

tissementobjectif de la vidange gas-

trique, en l’absence de toutobstacle

mécanique(définitiond’unegastropa-

résie).Dans le diabète de type 1,l’inci-

GASTROENTÉROLOGIE

ET COLOPROCTOLOGIE

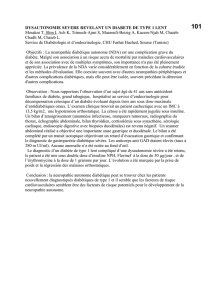

101

dence cumulée de cette gastroparésie

sur10ansestde4,8%,avecunesurve-

nueparticulièrementfréquente chez

lesmalades atteints d’une néphropa-

thie, d’une rétinopathie et/ou d’une

neuropathie diabétique. L’incidence

cumulée de la gastroparésie est seule-

mentde1%dans le diabète de type 2.

Sontévocateurs des vomissements

réguliers qui soulagentuninconfort

épigastrique,une plénitude épigas-

trique post-prandialeavecsensation

de digestionprolongée, une satiété

précoceet/ou nausées. Le déclenche-

mentoul’aggravation de la symp-

tomatologie par la prise alimentaire

renforce la suspiciondiagnostique.

Cependant,seulement40 %desmalades

décrivantdetelssymptômessouffrent

réellementd’une gastroparésie. Dans

certainscas,lesmêmessymptômespeu-

vent même témoigner d’une vidange

anormalementrapide. Une douleur

abdominaleépigastrique ou péri-

ombilicale, volontiers quotidienne,

parfoispermanente,estunautremode

de révélation d’une gastroparésie.

Nocturnedansprès de2/3descas,elle

perturbe le sommeil d’un malade sur

deux.Chezcertainsmalades,ladouleur

est décrite comme un ballonnement

gênant,de siège sus-ombilical.

Parmilesmaladesgastroparétiques,les

diabétiques ontune particularité:la

gastroparésie peutêtrepaucisympto-

matiqueetlesvomissementssontsou-

vent absents. Dès lors,il est important

d’évoquer la gastroparésie devant des

signes indirects :perte de poids mal

comprise, symptomatologie de reflux

gastro-œsophagien malcontrôléepar

un traitementanti-sécrétoire bien

suivi,difficultésd’équilibrationdudia-

bète.Dans le diabète de type 1,lagas-

troparésiedésynchronisel’horairedes

pics glycémiques post-prandiaux par

rapportaux horairesproposésdes

injections d’insuline et favorise les

accidents hypoglycémiques. Dans le

diabètedetype2,lagastroparésiefavo-

rise la mauvaisebiodisponibilitédes

anti-diabétiquesoraux,sourced’hyper-

glycémies.

Du faitdel’absence de corrélation

entrelessymptômesetlaréalitéd’une

gastroparésie, une mesure objective

de la vidange gastrique est utilepour

assoir le diagnostic. Si la méthode de

référence demeure la scintigraphie,

une étude de cette vidangeavecun

test respiratoireàl’acide octanoïque

marqué par le 13C, isotope stable du

carbone,est envisageable.

La prise en charge efficace de la gas-

troparésiedemeureunchallengepour

le clinicien.

Lapremièrelignedemesuress’appuie

sur des recommandations hygiéno-

diététiques (fragmentation de la prise

alimentaire, réduction de la fraction

lipidique et de l’apportenfibres), la

suppressionlesmédicamentsralentis-

santlavidange gastrique, la normali-

sation de la glycémie et le recours aux

prokinétiques [12,15].

Lemétoclopramideestefficacemaisla

fréquencedeses effetssecondaires

(20 %) en limite l’utilisation. L’utili-

sation deladompéridone estdésor-

mais déconseillée en raison du risque

de troubles du rythmequi n’est pas

contre-balancée parune efficacité

symptomatique démontréeàmoyen

terme.L’érythromycineetl’azithromy-

cine ontdes propriétés prokinétiques

quidépendentdeladose administrée

etdu moded’administration:parvoie

intraveineuse, l’érythromycine doit

être infuséeàla dose de 3mg/kgen

20 à30 minutes pourdéclencher des

contractionsantralesalorsque250mg

toutesles6à12heuresestla dosepré-

coniséepouruneadministrationorale

d’érythromycine. L’azithromycine a

ététestéeàladosede250mgenintra-

veineux.Ilfautsavoir pour l’erythro-

mycine, que l’hyperglycémie diminue

son efficacité, qu’un phénomène de

tachyphylaxie est problématique lors

d’une utilisationprolongée et que

l’érythromycine,substratetinhibiteur

du cytochrome P450 3A4,interagit

avec le métabolismehépatique de

nombreux médicamentstelsque le

fluconazole,lekétoconazole,levérapa-

mil ou le diltiazem. La co-administra-

tiond’érythromycineavecdesmédica-

ments allongeantl’espace QT est à

éviter de façon formelle car l’érythro-

mycine augmente le risque d’allonge-

mentdel’intervalleQTetdetorsadede

pointe,surtoutdansles4jourssuivant

l’institutiondu traitementetencasde

cardiopathie sous-jacente. Le prucalo-

pride, agoniste 5-HT4,peutêtre testé

mais son effet moteur gastrique est

moinsnetqueceluidécritauniveaudu

côlon.Lesanaloguesdelaghrélinesont

en cours d’évaluation.

L’échec de ces mesuresdepremière

intention conduitàdiscuter l’option

d’un traitementendoscopiqueou

une stimulation électrique àhaute

fréquence de l’estomac (SEG). Un

spasmepyloriquepeutexpliquercer-

taines gastroparésies diabétiques.

Maisl’utilitédedilatationspneuma-

tiques pyloriques ou d’injections

intrasphinctériennesdetoxinebotu-

lique demeure àdémontrer [16]. La

difficulté clinique réside dans la dif-

ficultéd’identifierdans la pratique

lesmalades diabétiques gastroparé-

tiques ayantunspasme pylorique.

L’effetsymptomatiquedelaSEGaété

décritdansdesgastroparésiesdiabé-

tiques,sévères(vomissementspluri-

quotidiens avec retentissement

nutritionnel)etréfractairesàtousles

traitementsavecungainpondéralet,

dans certaines séries, une équilibra-

tion plus faciledudiabète avec une

baisseduchiffre d’hémoglobine

glycosylée[17].

Quand la perte de poids excède 10 %,

le recours àl’alimentation artificielle

se discute.Du faitdesamoindre mor-

bidité et de sa meilleure efficacité, la

nutritionentérale,ensiteduodénalou

jéjunal, est àpréféreràla nutrition

parentérale. L’intérêt d’une solution

chirurgicale, tellequ’une diversion

duodénale,est très discuté [15].

L’atteinte œsophagienne

Les troubles moteurs œsophagiens au

cours du diabète sontnon spécifiques

[18-20].Ils seraientretrouvés chez

plus d’un diabétiquesur deux décri-

vant des symptômes orientantvers le

tube digestif haut,même en l’absence

dedysphagiecaractérisée.Lescontrac-

tionssontmalounonpropagéeset/ou

d’amplitude réduite, parfois répéti-

tives. Un défaut de relaxation du

sphincterinférieur de l’œsophage est

possibleavec,aumaximum,untableau

manométrique d’achalasie. L’atteinte

œsophagienne,encontrariantlaprise

alimentaire, est délétère pour l’équi-

libre du diabète.

Unrefluxgastro-œsophagien(RGO)est

décritpar 14 %des maladesdiabé-

tiques, plus volontiers dans le diabète

detype2(prévalenceentre25et41 %),

notammentpar lesmalades dontle

diabète évolue depuis plus de 10 ans

[21]. Il peutêtre favorisé par une

gastroparésiequiaugmentelecontenu

gastriquesusceptiblederefluer.L’alté-

ration du péristaltisme œsophagien

retarde la clairance acide œsopha-

gienne et accroît le risqued’œso-

phagite. Dans certaines séries, la neu-

ropathie viscéraleest apparue un

facteur indépendantderisque d’œso-

phagite liée àune moindre sensibilité

muqueuseœsophagienneauxépisodes

102

dereflux[19].Plusde20 %desmalades

avecneuropathiepériphériqueétaient

porteurs d’une œsophagite ulcérée

asymptomatique.Lapriseenchargedu

RGOetdes troubles moteurs de l’œso-

phage chez lesdiabétiques n’a rien de

spécifique.

L’atteinte du tube digestif bas

Ellecontribue de façon importante à

l’altérationdelaqualité de vie des

malades.

Les troubles du transit

La Diarrhée [22]

Une diarrhée chronique survientchez

3à22 %des diabétiquesselon les

études. Cliniquement, il s’agitd’une

diarrhée plutôt motrice, explosive,

volontiers intermittente. Les selles

sont abondantes,plutôtaqueuses,

fréquentes (plus de 10 selles par jour),

souventnocturnes.Unestéatorrhéeest

possible.Ladiarrhéepeutêtreassociée

àune incontinence fécaleetdoitêtre

distinguée d’une fausse diarrhée de

constipation,égalementfréquente.

Toutes lescauses de diarrhée des non

diabétiques peuvent être retrouvées

chezlesdiabétiques,maisilfautsysté-

matiquementéliminer une diarrhée

provoquéepar la prise de Biguanides

(GLUCOPHAGE®,STAGID®…),unediar-

rhée avec stéatorrhéedue àune pan-

créatitechronique,unediarrhéesecon-

daireàunehyperthyroïdieassociéeau

diabète ou encore une diarrhée dueà

unemaladiecœliaqueàlaquelleferait

penserunsyndromedemalabsorption.

La diarrhée diabétique elle-même

est une diarrhée hydrique, fécale, non

sanglante, indolore, présentantdeux

caractéristiquescliniquesessentielles:

la fréquence des selles allant de 10 à

30 selles par jour, impérieuses,sur-

venant souventaprèsles repas et

parfois la nuit ou àl’occasion d’une

hypoglycémie.Elles’accompagnedans

50 %descas,d’uneincontinencefécale.

L’évolutionsefaitparpousséesdequel-

quesjoursàquelquessemaines,suivies

d’un retourdutransit àlanormale

ou même assez fréquemment d’une

constipation.Cetterythmicitéestdonc

bien différente de celle de la fausse

diarrhéedes constipés.Faitparticulier,

cettediarrhées’accompagnedans50 %

descas d’une stéatorrhée modérée,

sansdéficit pancréatique externeou

atrophie villositaire et sans syndrome

de malabsorptionmajeur ni amai-

grissement.

La diarrhée du diabétique est souvent

multifactorielle. Cellespécifiquement

rattachée àune complicationdudia-

bèteestmajoritairementprésentechez

lesdiabétiques de type 1,notamment

leshommes (sexe ratio:3/2), surtout

lorsqueladuréed’évolution de leur

diabète insulino-dépendantdépasse

8ans,etqu’uneneuropathieautonome

existe. La neuropathie autonome ou

viscéralediabétiquealtèrelesmotrici-

tés grêlique (interdigestive et post-

prandiale) et colique :disparition des

complexes migrants moteurs absents,

activité de type Phase II continue,

contractions non coordonnées et non

propagées,absencederéponsemotrice

du grêleàlaprise alimentaire, dimi-

nution des contractions propulsives

duodénales, et augmentation des

contractions rétrogrades. Ces anoma-

lies motrices provoquentsouvent une

pullulationbactérienneendo-luminale

qui aggrave la diarrhée [23,24]. Au

niveau du côlon, la perte des méca-

nismes inhibiteursdecontrôle (VIP,

NO) secondaire au diabète accroît la

motricité. L’effetdiarrhéogènedeces

troubles moteurs est accentué par

l’altérationdes capacités d’absorption

hydro-électrolytique coliques.

Surle plan thérapeutique,lesralentis-

seurs du transitd’utilisation courante

sontpréconisésenpremièreintention.

Encasd’échec,lacolestyramine(1sachet,

troisfoisparjour avantlesrepas)peut

être essayée. Cette résine permet de

séquestrer lesacides biliaires synthé-

tisés en excès par l’absence de régula-

tionentérocytaire.Une autre résine,le

colesevelamseraitplusefficace mais

le médicamentest pour l’instant

réservéenATU dans certaines hyper-

cholestérolémies.

La pullulation microbienne :une

cause ànepas méconnaître [23].

Elleexpliqueraitprès d’une diarrhée

chroniquesur deuxchezlediabétique.

En cas de pullulation, le nombre de

selles quotidiennes et le nombre de

symptômesgastro-intestinaux aug-

mentent.Saprésencen’estpascorrélée

avec la durée du diabète. Elleest favo-

riséeparlestroublesmoteursdu grêle,

notammentl’absencedecomplexes

moteurs migrants [24].

Le diagnosticdemeure difficile.Le

tubageduodénalprotégéestréservéà

quelquescentresetnedétectepasune

pullulation iléale. Un test respiratoire

àlarecherche d’une production d’hy-

drogène précoce aprèscharge orale

en glucose est une alternativedispo-

nibledans quelques centres. Le plus

souvent,lediagnostic est envisagé de

principeetuntraitementantibiotique

d’épreuve est proposé àlafois comme

test diagnostique et comme traite-

ment. Les fluoro-quinolones repré-

sententl’antibiothérapie de choix, en

raison de leur pouvoir bactéricide sur

la majoritédes entérobactéries et de

leur spectre épargnant lesbactéries

anaérobies.Enpratique,lamono-anti-

biothérapie orale de 7à10 jours est

l’attitude conseillée par la plupartdes

auteurs. Ellepeutêtre répétée ou réa-

lisée en alternance avec une autre

classethérapeutiqueencasderechute.

Un antibiotique très peu absorbé, la

rifaximine est une nouvelleoption

[25], qui ne pourraêtre pour l’instant

utilisé qu’hors AMM puisque le médi-

camentestindiquédanslaprévention

ou le traitementdel’encéphalopathie

hépatique. Avec l’antibiothérapie, la

réduction des apports en lactose peut

être bénéfique.

Lorsque la pullulation est liée àla

disparitiondes phasesIIIdanslegrêle,

il est logiqued’essayer d’en induire

pharmacologiquement:latrimébutine

(dose minimale:600 mg/jour), l’éry-

thromycine àfaibledose (40 à50 mg)

ousurtoutl’octréotide(50à100µgpar

voie sous-cutanée, 1à3fois par jour)

[26],sontdessolutionsthérapeutiques

potentielles.

La constipation

20 à44 %des sujets diabétiques souf-

friraientdeconstipation ou auraient

recours àl’utilisation de laxatifs [1].

Cette constipation peutêtre autant

une constipation de transitque la

conséquenced’untroubledel’évacua-

tion rectale.

Les mécanismes qui favorisentle

ralentissementdutransitcoliquechez

le diabétique sont la diminution du

réflexegastro-coliqueprécoceettardif,

la diminutionduréflexe péristaltique

paratteintedu SNE,l’augmentationde

l’amplitudedes contractions coliques

segmentairesspontanéesparlalibéra-

tion en excès de neurotransmetteurs

excitateurs et/ou un défaut de neuro-

transmetteursinhibiteurs,etlamoindre

réponsedesmécanorécepteurscoliques

àladistension,secondaireàl’hypergly-

cémie [27]. Parallèlement, la diminu-

GASTROENTÉROLOGIE

ET COLOPROCTOLOGIE

103

tion de la sensibilité rectalecontribue

àdes troubles de l’évacuationrectale

en émoussantlebesoin exonérateur

[28,29].

D’unpointdevuethérapeutique,outre

l’équilibre glycémique optimal et les

règleshygiéno-diététiqueshabituelles,

la prise en charge n’a rien de spéci-

fique.Danslesconstipationsdetransit

résistantaux laxatifs usuels,le pruca-

lopride,agonistesélectifdesrécepteurs

sérotoninergiques de type 5-HT4peut

êtreessayé,avecuneprisequotidienne

unique de 2mg,réduite à 1mg en cas

d’insuffisance rénale. Un ralentisse-

mentdistal sur le tempsdetransitdes

marqueurs amène àproposer un trai-

tementadapté, éventuellementdis-

cuté àpartir des résultats de la mano-

métrie ano-rectale.

L’incontinence fécale [1]:

Environ 10 %des diabétiques se

plaignentd’une incontinence fécale

active ou passive.L’incontinence est

àdifférencier de la diarrhée, qu’elle

peutmasquer ou aggraver.Elleest

une source majeure d’altérationde

la qualité de vie chez lesmalades,

notammentlorsquelesaccidentssont

nocturnes,interrompantlesommeil.

La physiopathologie de l’incontinence

analen’est pas encore très claire.Les

études d’hyperglycémie provoquée

chez lessujets sains suggèrentque

l’hyperglycémiealtèrelebesoinexoné-

rateur [28,29]alors que la contraction

volontairedusphincteranalestconser-

véechezcespatients.L’existenced’une

neuropathie autonome qui augmente

leseuildesensibilitérectaleaugmente

le risque d’incontinence [2].

Conclusion

L’atteintedigestiveaucoursdu diabète

peutrevêtirplusieursaspects,souvent

associés. Son traitementrepose en

premièreintentionsurlestraitements

symptomatiques usuelsetl’optimi-

sation de l’équilibre glycémique.Une

approchepluridisciplinaire associant

le diabétologue, le gastroentérologue

et le nutritionniste est souvent néces-

saire. En cas de difficultés, desthéra-

peutiquesplusspécifiquessontàenvi-

sager.Lesdonnéesphysiopathologiques

lesplusrécentes, mettantenavant le

rôle du microbiote et la perméabilité

intestinaleaccrueoffrentdenouvelles

cibles thérapeutiques.

Références

1. Krishnan B, Babu S, Walker J, et al.

Gastrointestinal complications of diabetes

mellitus. World JDiabetes 2013;15:5163.

2. Vinik AL,Braxton D, et al. Diabetic Autonomic

Neuropathy. Diabetes Care 2003;26:

155379.

3. Gatopoulou A, PapanasN,Maltezos E.

Diabetic gastrointestinal autonomic

neuropathy:current status and newachieve-

mentsfor everyday clinical practice.Eur J

InternMed 2012;23:499505.

4. Chandrasekharan B, Srinivasan S. Diabetes

and the enteric nervous system. Neuro-

gastroenterol Motil 2007;19:95160.

5. Ordog T. Interstitial cells of Cajal in diabetic

gastroenteropathy. Neurogastroenterol Motil

2008;20:818.

6. Frokjaer JB, Andersen SD, et al. Gutsensa-

tionsindiabeticautonomic neuropathy. Pain

2007;131:3209.

7. De Kort S, Keszthelyi D, Masclee AM. Leaky

gut and diabetes mellitus: what is the link?

Obes Rev2011;12:44958.

8. Wu H, Tremaroli V, Backhed F. Linking micro-

biota to human diseases: asystems biology

perspective.Trends in Epidemiol Metabolism

2015; doi.org/10.1016/j.tem2015.09.011.

9. El-SalhyM.The possible role of the gut neu-

roendocrine system in diabetes gastroente-

ropathy. HistolHistopathol 2002;17:115361.

10.El-SalhyM,Rauma J. Lowdensityofghrelin

cells in the oxyntic mucosa correlated to

slowgastric emptying in patientswith type 1

diabetes. Mol Med Rep2009;2:8936.

11. Bytzer P, TalleyN,et al. GI symptoms in dia-

betes mellitus areassociated with both poor

glycemic control and diabetic complications.

Am JGastroenterol 2002;97:60411.

12.Camilleri M. Clinical practice. Diabetic gastro-

paresis. NEngl JMed 2007;356:8209.

13. Camilleri M, Bharucha AE,Farrugia G.

Epidemiology,mechanismsand manage-

ment of diabetic gastroparesis, Clin Gastro-

enterol Hepatol 2009;9:512.

14. Choung RS, LockeGR, Schleck CD, et al. Risk

of gastroparesis in subjects with type 1and

2diabetesinthe general population. Am J

Gastroenterol 2012;107:828.

15.Abell TL,Berstein RK.Treatment of gastro-

paresis: amultidisciplinaryclinical review.

Neurogastroenterol Motil 2006;18:26383.

16.Coleski R, Anderson MA,Hasler WL.Factors

associated with symptom response to pylo-

ric injection of botulinum toxin in alarge

series of gastroparesis patients. Dig Dis Sci

2009;54:263442.

17.McCallum RW,Lin Z, ForsterJ,et al. Gastric

electrical stimulation improvesoutcomes of

patientswith gastroparesisfor up to 10 years.

Clin Gastroenterol Hepatol 2011;9:3149.

18. FarajJ,Melander O. Oesophageal dysmoti-

lity, delayedgastric emptying and gas-

trointestinal symptoms in patientswith dia-

betes mellitus. Diabet.Med 2007;24:12359.

19.GustafssonRJ, Littorin B, Berntop K, et al.

Esophagealdysmotilityismorecommon

than gastroparesis in diabetes mellitus and

is associated with retinopathy. RevDiabet

Stud 2011;8:26875.

20.Roman S, MarjouxS,Thiolet C, Mion F.

Oesophageal function assessedbyhigh-

resolution manometryinpatientswith dia-

betes andinadequateglycaemic control.

Diabet Med 2014;31:14529.

21. Lluch I, AscasoJF, MoraF,et al. Gastro-

esophageal reflux in diabetes mellitus. Am J

Gastroenterol 1999;94:91924.

22.LysyJ,Israeli E, Goldin E. The prevalence of

chronic diarrheaamong diabetic patients.

Am JGastroenterol 1999;94:216570.

23. Virally-Monod M, Tielmans D, Kevorkian JP,

et al. Chronic diarrheaand diabetesmellitus;

prevalence of small intestinal bacterial over-

growth. Diabetes Metab 1998;24:5306.

24.Husebye E. Gastrointestinal motilitydisor-

dersand bacterial overgrowth. JInternMed

1995;237:41927.

25.PimentelM.Reviewofrifaximin as treatment

forSIBO and IBS. ExpertOpin Investig Drugs

2009;18:34958.

26.Meyer C, O’Neal DN, Connell W, et al.

Octreotide treatment of severe diabetic diar-

rhoea. Inter Med J2003;33:6178.

27.Sims MA,Hasler WL, et al. Hyperglycemia

inhibitsmechanoreceptor-mediated gastro-

colonic responsesand colonic peristaltic

reflexesinhealthyhumans. Gastroenterology

1995;108:3509.

28. Russo A, Botten R, Kong MF, et al. Effectsof

acutehyperglycaemia on anorectalmotor

and sensoryfunctionindiabetes mellitus.

Diabet Med 2004;21:17682.

29.CheyWD, KIM M, et al. Hyperglycemiaalters

perception of rectal distension and blunt

the recto-anal inhibitory reflexinhealthy

volunteers. Gastroenterology 1995;108:

17008.

6

6

1

/

6

100%