Programme POPSU - Un centre ville pour tous

1

Economie de la connaissance

Annexe 2

Comptes rendus d’experts

2

Personnalités rencontrées

N.BARTHE, secrétaire général de l’UP 13

R.BIAGONI : Pôle de compétitivité Risques

J.F. BOISSON : Pôle de compétitivité PEGASE

J.BOULESTEIX : Astrophysicien

C.BRUNNER : Directeur de l’AGAM

A.CARTAPANIS : Professeur des universités

R.CHAVEAU, Directeur général de PEBEO

Y.DOAZAN : Directeur de la communication GREQAM

E.FLESIA : Chargé de partenariat Université de Provence

J.GARNIER : Maître de conférences

J.P. de GAUDEMAR, recteur de l’académie d’Aix-Marseille

B.GHUILON : Professeur émérite des universités

D.HENRIET : Directeur adjoint de l’Ecole Centrale

G.KALFON- Directeur e l’innovation Région PACA

M.KORSIA : CCIMP

O.LATIL d’ALBERTAS : Directeur des affaires économiques CU MPM

R.LORENZI : Directrice de Méditerranée- Technologie

P.MIOCHE : Professeur des universités-Historien

J.P.MOATTI : Professeur des universités-INSERM

P.de MATTEIS : Pôle de compétitivité SCS

J.P.NIGOGHOSSIAN : Ancien directeur régional de la recherche

W.PASQUIER Chargé de mission TIC- SGAR Provence- Ales Côte d’Azur

O.RANDOUIN Valor PACA

J.L.REIFFERS : Professeur émérite des universités

A.REIFFERS : Directrice CCIMP

C.REY : Directeur Marseille-Innovation

C.SCHLEWITZ : Directrice adjointe Europôle de l’Arbois

E.SEMERDJIAN Directeur Provence-Promotion

Z.SOLIHI : Pôle grandes entreprises CCIMP

P.TACHOUAFF : Chargé de mission Innovation CU MPM

M.TASSEL : Directeur Mission Régionale

R.VIDIL : Directeur de Maffret

J.B.ZIMMERMANN : Directeur du GREQAM

3

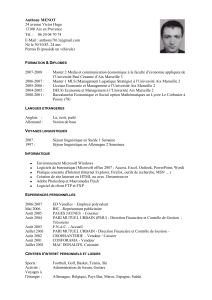

Nicolas BARTHE

Secrétaire général de l’Union Patronale 13

16, place du Général de Gaulle

13 213 Marseille

04-91-57-71-00

1-Proposer une définition de l’économie de la connaissance

1

Pour NB, Economie et connaissance représentent un mariage heureux et moderne. Le terme

est à l’opposé de tout clivage et incarne au contraire une volonté de rapprochement,

d’ouverture. L’économie de la connaissance revêt une double dimension théorique et pratique.

Et plaide pour une Université plus tournée vers le « monde réel ».

2-Quels sont les points forts et les points faibles de l’économie de la connaissance dans l’aire

métropolitaine marseillaise ?

C’est dans le domaine de l’économie de la connaissance que le projet métropolitain semble le

plus avancé. Le sens des réalités semble l’emporter aujourd’hui. Aix-Marseille Université est

à la fois une réussite et une promesse, même si elle n’est évidemment pas « tout ». Pour ce qui

est de l’économie, les choses semblent plus compliquées. Le point dur est celui de la

gouvernance comme par exemple en matière d’AOT sur un sujet par ailleurs crucial. Pour lui,

il faut être attentif aux travaux du Top 20. Autre gros frein: les hommes, et notamment la

classe politique locale qui manque de « vision », au contraire de ce qui se passe dans d’autres

villes comme Lyon, Bordeaux ou Lille.

3-Estimez-vous votre structure innovante ? Sur quels types d’innovation ?

Pour lui, si on n’innove pas – d’une manière ou d’une autre – on meurt ! En l’occurrence,

dans une structure comme l’UPE, on prend le risque de perdre ses adhérents. Or depuis

quelques années, leur nombre ne cesse d’augmenter. La première innovation portée par la

structure selon lui, réside dans ses nouvelles règles de gouvernance et notamment le principe :

« pas de mandat de plus de cinq ans ». Une autre innovation majeure remonte à 2001, c’est le

choix de transformation de l’ »Union patronale » en « Union pour les entreprises ».

Autre élément de cette politique globale : la coopération et la volonté d’un dialogue

économique et social permanent avec les partenaires sociaux.

4- Avez-vous connaissance d’innovations réussies (ou projets innovants en cours) sur l’aire

métropolitaine marseillaise ?

Le fait que ce soit la CCIMP qui initie Marseille 2013 alors qu’ailleurs c’était plutôt des élus.

L’Aéroport MP2.

Euromed Management.

Euroméditerranée.

5-Pourquoi, malgré de fortes potentialités, l’économie de la connaissance n’entraîne-t-elle pas

l’économie du territoire plus fortement ?

1

Question subsidiaire sur l’importance ou non du distinguo économie/société de la connaissance.

4

Problème vient déjà des entreprises. Il n’y a pas en effet chez elles de culture d’ouverture vis-

à-vis du monde académique. Ceci est certainement à relier à la nature même du tissu

économique local. Les grands groupes internationaux ont plutôt tendance à travailler avec

d’autres. Les entreprises plus ancrées localement (généralement plus petites) n’ont pas du tout

le réflexe de se rapprocher des institutions académiques locales. Le CA d’Aix-Marseille

Université ne fait pas vraiment une part énorme aux représentants du monde économique.

6-Comment expliquer la faible part relative d’emplois métropolitains supérieurs dans l’aire

urbaine par rapport aux autres grandes aires urbaines du territoire national ?

L’étude d’Euroméditerranée sur le positionnement de Marseille fait le constat de l’absence

d’une vraie filière porteuse (tendance à être moyen partout mais vraiment bon nulle part !).

On peut déplorer l’absence de positionnement sur des activités à haute valeur ajoutée alors

même qu’on dispose du cadre adéquat pour les accueillir. Lyon dispose en la matière d’un

vrai « maire-prospecteur » …

7-Les politiques mises en œuvre pour faciliter les transferts de technologies et la diffusion des

connaissances sont elles efficaces ?

Ces structures ne sont pas efficaces. L’UP manifeste d’ailleurs aujourd’hui beaucoup d’intérêt

(et d’espoir) vis-à-vis des pôles de compétitivité. En effet, les « boîtes » ne travaillent pas

assez ensemble ; il n’y a pas de culture de « clusters ».

8-Quelles mesures proposeriez-vous pour améliorer la compétitivité de l’aire urbaine ?

Une « vraie » métropole.

9-L’environnement général et le niveau de services de l’aire métropolitaine sont ils des

avantages ou des obstacles à la diffusion de la connaissance ?

Le niveau général paraît assez médiocre, notamment en matière de transport ou de logement.

Le coût du travail est anormalement élevé pour l’entreprise. Du coup, on a à la fois du mal à

attirer de nouvelles entreprises et à retenir celles qui grandissent.

10-L’aire métropolitaine est elle créative ?

Il y a de belles créations « individuelles » mais pas collectives ! par rapport à Lille, où les gros

entrepreneurs locaux comme Mulliez ou Bonduelle ont largement participé au développement

de riches pépinières.

5

Richard BIAGIONI

Directeur du pôle« Risques »

Europôle de l’Arbois

Bâtiment H.Poincaré

Avenue Louis Philibert

13 857 Aix-en-Provence

04-42-11-30-50

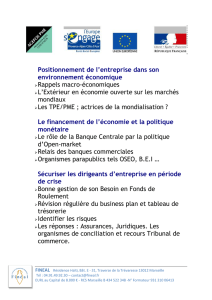

1-Proposer une définition de l’économie de la connaissance

2

L’économie de la connaissance renvoie très directement à l’innovation.

De ce point de vue, les pôles de compétitivité sont particulièrement concernés par la question.

Slogan qui a cours au « Pôle risques » : « la recherche c’est transformer l’argent en idées,

l’innovation, c’est l’inverse ». Dans le cadre du pôle, les projets de « transfert de

connaissances » trouvent aisément à être financés.

2-Quels sont les points forts et les points faibles de l’économie de la connaissance dans l’aire

métropolitaine marseillaise ?

Parmi les points forts, le fait d’être un énorme bassin de recherche. En outre, on n’est pas

« mono-industrie ». Il y a un tissu assez riche dans sa composition entre grands groupes et

PME/PMI.

Points faibles : on peine à identifier une véritable filière « moteur ». En outre, on souffre du

problème (observable aussi au niveau national) du manque d’ETI. Par ailleurs la coordination

entre les différentes collectivités est (pour le moins !) faible.

L’échelle de l’excellence, ce sont les IRT vis-à-vis desquels on a « loupé le coche ici » (pour

manque de coopération d’ailleurs en partie). En la matière, ceux qui ont réussi sont ceux qui

disposaient d’une filière bien identifiée (cf. « Aerospace Valley » par exemple).

L’échelle d’efficacité pour les interactions efficaces en matière d’économie de la

connaissance est celle du déplacement à pied. Le technopole d l’Arbois est un bon modèle.

Enfin, il y a urgence à établir un lien plus fort entre les politiques d’aménagement du territoire

de l’Etat et la stratégie régionale de l’innovation.

3-Estimez vous votre structure innovante ? Sur quels types d’innovation ?

Le dispositif des pôles de compétitivité est pertinent dans sa structure générale. Il est

d’ailleurs envié par certains de nos voisins étrangers. Par rapport au système américain, on

réussi à amener de l’argent (public !) là ou les financements s’avèrent défaillants. Toujours en

référence à ce modèle, on essaye de « forcer » un peu ce qui aux EU est tout à fait « naturel » ,

à savoir l’articulation Recherche/Entreprise ; cf. le MIT.

La complémentarité Pôles/Prides est intéressante, mais se pose tout de même le problème des

financements/conventionnements multiples parfois paralysants et en tout état de cause très

chronophages.

2

Question subsidiaire sur l’importance ou non du distinguo économie/société de la connaissance.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

1

/

66

100%