Chapitre 2 - Paul Duez Cambrai

Thème 7 – Chapitre 2 – Quelles sont les causes du chômage ? © Nathan

Chapitre 2

Quelles sont les causes du chômage ?

L’essentiel

Le déséquilibre sur le marché du travail qu’est le chômage est un phénomène de société dont les

causes sont multiples.

I. Comment définir et mesurer le chômage ?

A. La définition du chômage

L’Insee calcule chaque année le nombre de chômeurs en appliquant la définition officielle du Bureau

international du travail (BIT) adoptée en 1982. Cette définition est utilisée pour effectuer les

comparaisons internationales.

Au sens du BIT, un chômeur est une personne en âge de travailler (15 ans ou plus) qui répond

simultanément à trois conditions :

– être sans emploi, c'est à dire ne pas avoir travaillé, ne serait-ce qu'une heure, durant une semaine de

référence ;

– être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours ;

– avoir cherché activement un emploi dans le mois précédent ou en avoir trouvé un qui commence

dans moins de trois mois.

Cependant, il n’est pas toujours facile de mesurer le nombre de chômeurs car les frontières entre

emploi, inactivité et chômage sont parfois très minces. Par exemple, le chômage au sens du BIT ne

tient pas compte de ceux qui recherchent un emploi sans être disponibles (personnes en formation ou

en stage) ou de ceux qui sont disponibles sans effectuer de démarches réelles parce qu’ils sont

découragés.

B. La mesure du chômage

1. Le taux de chômage

Le taux de chômage s’exprime en pourcentage de la population active et se mesure comme suit :

Taux de chômage = Chômeurs au sens du BIT × 100

Population active

En moyenne sur le deuxième trimestre 2012, le taux de chômage en France métropolitaine s’établit

à 9,7 % de la population active, soit 2,8 millions / 28,8 millions = 9,7 %.

2. L’évolution du chômage en France

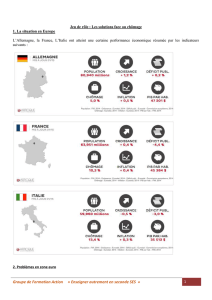

Le chômage a fortement augmenté dans la plupart des pays développés à partir du début des années

1970. Son niveau record date de 1994, à plus de 12 %.

En France, si le chômage a diminué de 1997 à juin 2001, passant de plus de 12 à 8,8 %, on a assisté en

parallèle à une croissance des emplois précaires puis à une nouvelle hausse du chômage depuis le

deuxième semestre 2001. À partir de 2005, le nombre de chômeurs connaît un recul historique pour

s’établir en France à 7,8 % en 2007, pour une moyenne européenne de 7,1 %.

Depuis la crise économique mondiale de 2008, le chômage est remonté partout : 11 % en France en

mars 2013. Ce taux reste néanmoins inférieur à celui enregistré dans certains pays d’Europe : plus de

26 % en Grèce et en Espagne à la même date.

21

© Nathan Thème 7 – Chapitre 2 – Quelles sont les causes du chômage ?

II. Quelles sont les caractéristiques du chômage en France ?

A. Les facteurs d’inégalités face au chômage

Le chômage frappe toutes les catégories de population active, mais certaines plus que d’autres.

Les facteurs d’inégalités sont :

– le sexe : les femmes sont davantage touchées par le chômage que les hommes, même si l’écart a

tendance à se réduire ;

– l’âge : les jeunes subissent davantage le chômage que les seniors. Le taux de chômage des moins de

25 ans atteint presque 23 % en mars 2012 (contre moins de 9 % pour les 25-49 ans). De plus, les

jeunes sont les premiers concernés par les emplois précaires ;

– la catégorie socioprofessionnelle : les ouvriers non qualifiés (18,5 %) connaissent plus de chômage

que les cadres (3,8 %).

B. Le chômage de longue durée

Autre spécificité du chômage en France, la détérioration du marché du travail s’est traduite par une

augmentation du poids des chômeurs de longue durée (plus d’un an). En 2011, 41,5 % de la population

au chômage l’est depuis plus d’un an, contre 37,8 % en 2008.

Il touche particulièrement les seniors, qui éprouvent plus de difficultés à retrouver un emploi après un

licenciement : 57,9 % des chômeurs de plus de 50 ans le sont depuis plus d’un an.

III. Quelle est l’origine du chômage ?

A. Le chômage conjoncturel

Le chômage conjoncturel est causé par un ralentissement temporaire de l’activité économique. Il est

donc lié à la situation économique du moment (la « conjoncture »).

En effet, une insuffisance de la demande qui s’adresse aux entreprises freine l’offre des entreprises qui

n’auront pas intérêt à produire plus que ce niveau de demande car elles n’écouleront pas leur

production. Elles devront donc réduire la quantité de facteurs de production utilisés, et notamment le

facteur travail. Ainsi, l’insuffisance de l’activité économique explique la progression du chômage

(ex. : les plans sociaux chez PSA en 2012).

À l’inverse, lorsque la croissance repart, le chômage conjoncturel diminue.

B. Le chômage structurel

Le chômage structurel découle de déséquilibres structurels de l’économie : déséquilibres régionaux,

inadaptation des qualifications, déclin d’activités traditionnelles, etc. Il s’agit d’un chômage qui

perdure sur le long terme.

Les causes de ce type de chômage sont diverses. On retiendra essentiellement deux explications :

– l’inadéquation qualitative entre l’offre et la demande de travail : des offres d’emploi demeurent

insatisfaites faute de pouvoir trouver sur le marché du travail les individus possédant les compétences

recherchées. Par exemple, les périodes de mutation industrielle ont entraîné le déclin de certains

secteurs au profit de nouveaux secteurs en développement nécessitant de nouvelles qualifications. Or,

l’offre de travail des secteurs sinistrés ne correspond pas, d’un point de vue qualitatif, à la demande

nouvelle de travail et crée un chômage durable. Ce fut le cas du secteur textile traditionnel en France ;

– l’insuffisante flexibilité du marché du travail, qui se manifeste par la rigidité des salaires à la baisse

et une législation protectrice de l’emploi.

En effet, le coût du travail n’a cessé de croître depuis la Seconde Guerre mondiale, en raison d’une

progression rapide des salaires et des cotisations sociales. Pour limiter leurs coûts, les entreprises

Thème 7 – Chapitre 2 – Quelles sont les causes du chômage ? © Nathan

peuvent être tentées de restreindre leurs effectifs ou de substituer du capital au travail, voire de

délocaliser tout ou partie de leur production.

Le Smic (Salaire minimum interprofessionnel de croissance) constitue ainsi un plancher qui limite la

flexibilité des salaires, et donc le nombre d’emplois proposés par les entreprises.

De même, un droit social très protecteur, par exemple sur les autorisations de licenciement, peut

aboutir, par les contraintes qu’il exerce sur la gestion de l’emploi, à freiner l’embauche de crainte de

difficultés à licencier en cas de retournement conjoncturel ou d’échec d’un projet économique.

Ressources numériques

On peut envisager de compléter l’étude de ce chapitre par la réalisation d’exercices interactifs sur

le site Educnet (INSEE) : http://www.statapprendre.education.fr/insee/chomage/default.htm

Arte a réalisé un reportage intéressant sur le chômage partiel instauré en Allemagne, dont l’idée a

été reprise par la France (durée : 2 mn 30 environ - Lien : http://videos.arte.tv/fr/videos/le-chomage-

partiel-un-succes-allemand--7369496.html)

1

/

3

100%