Identification précoce des patients âgés à risque de déclin

REFERENCIA: EPISTULA ALASS Nº 29-30

Identification précoce des patients âgés à risque de déclin fonctionnel, phase pilote de l'étude DECLIC: profil de la

population*

· Communication présentée au congrès CALASS 1998- Abano Terme

· Pascale Cornette

William D'Hoore

Christian Swinne

Correspondance:

Pascale Cornette

Université Catholique

de Louvain

Ecole de Santé Publique

Unité des sciences

hospitalières (HOSP)

Clos Chapelle aux Champs, UCL 3037

1200 Bruxelles

Tel: 32 2 764 34 39

Fax: 32 2 764 34 35

E-mail: cornette@hosp.ucl.ac.be

Introduction

Le déclin fonctionnel - la perte d'autonomie - est un enjeu important en terme de santé publique, compte tenu du

vieillissement de la population. En Belgique, si la population reste plus ou moins stable d'ici l'an 2030, passant de

10,1 millions d'habitants actuellement à 9,8 millions d'habitants, la répartition de ces personnes dans les différentes

tranches d'âge va se modifier. Les personnes de plus de 65 ans qui représentent actuellement 16,6% de la population

en représenteront 24,3% en 2030. Les personnes de plus de 75 ans passeront, elles, de 7 à 11%.

1 L'espérance de vie s'allonge mais une partie de ces années de vie gagnées s'accompagne d'incapacités

fonctionnelles. Pour une femme de 75 ans, on estime que 7,1 années sur les 13,2 de son espérance de vie seront

perturbées par des incapacités. Pour son compagnon du même âge, se sera près des 2/3 de son espérance de vie de

9,6 ans.

2 Une étude canadienne a évalué l'incidence du déclin fonctionnel dans une population très âgée (plus de 75 ans)

vivant à domicile. La présence d'incapacités était déterminée par le Système de Mesure de l'Autonomie

Fonctionnelle (SMAF). La probabilité de déclin fonctionnel était de 20,1% la première année du suivi. L'âge était un

facteur important de déclin fonctionnel, mais il n'y avait pas de différence significative entre les sexes.

3 L'influence du sexe sur le déclin fonctionnel est sujette à controverse dans la littérature. Pour expliquer des

résultats contradictoires, on peut avancer le fait que les différences entre hommes et femmes sont probablement

faibles et que le sexe n'est pas un facteur déterminant pour la perte fonctionnelle. La survie plus longue des femmes

explique sans doute la prévalence plus grande des incapacités dans la population féminine alors que l'incidence du

déclin n'est pas différente de celle de la population masculine. Manton ajoute que ce phénomène est peut-être dû aux

causes des incapacités qui seraient moins "létales" chez les femmes (problèmes locomoteurs et articulaires) que chez

les hommes (problèmes cardio-vasculaires). Le déclin fonctionnel se manifeste notamment par l'incapacité de

réaliser les activités de la vie quotidienne (AVJ). La réalisation des activités de base (se laver, s'habiller, se déplacer,

aller à la toilette, être continent, manger) et des activités instrumentales (téléphoner, faire ses courses, préparer ses

repas, faire son ménage, voyager, gérer ses médicaments et son argent) de la vie quotidienne est influencée par l'âge,

les capacités physiques, l'acuité visuelle. La dépression et des troubles cognitifs jouent également un rôle important.

4 La littérature met encore en évidence d'autres facteurs de risque de déclin fonctionnel. Parmi ceux-ci,

l'hospitalisation est souvent au premier plan. De nombreux patients âgés perdent en effet des capacités

fonctionnelles à l'issue de leur hospitalisation même si la maladie qui était à l'origine de leur admission est traitée.

Selon les études, la contribution de l'hospitalisation à l'incidence du déclin fonctionnel des personnes âgées admises

pour maladie aiguë est de 20 à 60%.

5-6 Le déclin fonctionnel associé à l'hospitalisation découle de 3 processus: La maladie elle-même, les effets

secondaires du traitement, et les effets plus généraux de l'immobilisation. L'importance quantitative de chaque

processus est mal précisée. Les effets de l'immobilisation et de la rupture que représente l'hospitalisation avec le

milieu habituel de vie sont souvent mal connus et négligés.

7La prise en charge gériatrique est efficace pour améliorer les issues fonctionnelles des patients âgés admis à

l'hôpital en raison d'une pathologie aiguë. Non seulement les activités de la vie quotidienne s'améliorent après une

telle prise en charge, mais les transferts vers les maisons de repos et de soins (institutionnalisation de longue durée),

marqueurs de la dépendance, sont significativement réduits.

8 La littérature s'accorde à dire que les interventions de ce type sont d'autant plus efficaces qu'elles sont ciblées vers

les patients les plus à risque. Il n'y a néanmoins pas encore de consensus sur les facteurs de risque. L'âge en soi n'est

pas un critère de sélection des patients à risque de perte fonctionnelle mais, un âge de plus de 75 ou 80 ans associé

d'autres critères cliniques est un marqueur simple et utile. Parmi les autres critères, on retrouve: l'incapacité à

réaliser les AVJ et AVJi, des problèmes spécifiquement gériatriques comme la confusion, l'incontinence, et les

problèmes psychosociaux.

9 Le déclin fonctionnel débute rapidement après l'hospitalisation de la personne âgée, dans les 48 heures de

l'admission.6 C'est donc tout aussi rapidement qu'il faut dépister les patients à risque, sans attendre que tous les

problèmes et pathologies soient identifiés et que les différents intervenants prennent ces problèmes en charge. Un

dépistage précoce pourrait se situer en salle d'urgence. En effet, un nombre croissant de patients âgés est admis à

l'hôpital via ce service. De 15 à 23% des personnes fréquentant un service d'urgence ont plus de 65 ans. Ces patients

plus âgés sont le plus souvent référés par leur médecin traitant et le pourcentage d'hospitalisation est 3 à 5 fois plus

élevé que pour les patients plus jeunes. La prise en charge du patient âgé aux urgences est spécifique du fait de la

fragilité de certains. La sémiologie peut être atypique, le patient peut avoir des difficultés à fournir son histoire et ses

antécédents, la perception des signes peut être altérée, les affections chroniques coexistent et peuvent interférer avec

la maladie actuelle, il en va de même des multiples médications enfin, la perte des capacités fonctionnelles peut être

le seul signe de la pathologie sous-jacente. Une évaluation fonctionnelle a donc sa place lors de l'anamnèse et de

l'examen clinique des patients. En plus du diagnostic, elle permet un suivi de l'évolution du patient.

10 Après leur passage aux urgences, comment prendre en charge le mieux possible ces patients âgés? Telle personne

ne tirerait-elle pas plus de bénéfices, sur le plan fonctionnel, d'une hospitalisation en gériatrie que dans un autre

service? Ne faudrait-il pas d'emblée préparer la sortie de telle autre personne? Tous les patients admis aux urgences

ne sont heureusement pas à risque de déclin fonctionnel à l'issue de l'hospitalisation, et la question est de "dépister"

les patients les plus à risque, ceux vers lesquels il faut orienter la prévention. Sager et al. ont validé un score

permettant de prédire le risque de perte d'autonomie des patients hospitalisés. Cet outil s'appelle le "Harp" (Hospital

Admission Risk Profile) et il classe les patients en 3 catégories de risque selon l'âge du patient, son état cognitif

(évalué par le score au Mini Mental Test) et ses capacités à remplir les AVJi.

11 Les patients à risque intermédiaire constituent la majorité des patients dans cette étude américaine (proportion =)

et il nous semble que la population dans laquelle a été validé ce score ne correspond pas à celle qui fréquente nos

salles d'urgence.

Objectif de l'étude, matériel et méthodes

Afin de mieux connaître cette population, nous réalisons une étude prospective -l'étude DECLIC, DECLine

Investigation Cohort- dans les services des urgences de deux hôpitaux universitaires belges du réseau de l'Université

Catholique de Louvain: les Cliniques Universitaires Saint-Luc et les Cliniques Universitaires de Mont-Godinne. Les

personnes âgées traitées dans ces deux hôpitaux sont issues de populations vraisemblablement différentes sur le plan

socio-économique. En effet, un hôpital est rural et dispose d'un service de gériatrie (Mont-Godinne), l'autre est

citadin (St-Luc, dans un quartier essentiellement résidentiel de Bruxelles).

Sont inclues dans cette étude les personnes de plus de 70 ans hospitalisées après leur passage aux urgences. Les

données sont recueillies dans les 48 heures de l'admission et comprennent des informations socio-démographiques

(profession, études, aides à domicile,...), médicales (antécédents, médicaments, évaluation brève de la nutrition, des

organes des sens, etc.), et cognitives (MMS). Les capacités fonctionnelles sont évaluées par l'échelle de Katz pour

les AVJ et l'échelle de Lawton pour les AVJi. L'autonomie que nous prenons comme référence est celle du patient 2

semaines avant son hospitalisation, c'est-à-dire avant le début de la maladie, celle-ci pouvant affecter les capacités.

La collecte des données est réalisée par interview des personnes ou de leur référent lorsque le patient n'est pas

directement interrogeable ou lorsque les renseignements obtenus ne paraissent pas fiables (problèmes cognitifs).

Ces patients sont hospitalisés dans les unités de médecine interne et de chirurgie. Sont exclus de l'étude les patients

admis d'emblée aux soins intensifs et ceux admis pour accident vasculaire cérébral ainsi que ceux qui ne

séjourneraient pas au moins 48 heures à l'hôpital.

Pour apprécier l'évolution des capacités fonctionnelles, le profil initial est mis en relation avec les données

recueillies à la sortie du patient ainsi qu'avec les données recueillies 1 mois puis 3 mois après la sortie, par

téléphone. A ce moment, des renseignements concernant le lieu de vie de la personne, l'aide dont elle bénéficie à

domicile, une ré-hospitalisation éventuelle sont obtenus.

Nous disposons donc de données épidémiologiques sur les patients âgés hospitalisés. De plus, en mettant en relation

les variables obtenues à l'admis-sion et la perte fonctionnelle, nous souhaitons élaborer un outil, dans l'esprit du

Harp mais raffiné, qui nous aide à prédire le risque de déclin fonction-nel de nos patients afin de cibler nos

interventions vers ceux qui sont le plus à même d'en bénéficier.

Nous présentons les premiers résultats de cette étude, obtenus sur un échantillon de 90 patients interviewés lors de

l'étude pilote. Celle-ci s'est déroulée entre décembre 1997 et janvier 1998. Cette première phase a permis de tester la

faisabilité d'une telle collecte de données sur les deux sites. Les deux interrogateurs (un par site) se sont également

accordés et une étude de fiabilité a été réalisée sur les trois principaux instruments de la fiche de saisie des données:

l'échelle de Katz pour les AVJ, l'échelle de Lawton pour les AVJi, le Mini Mental Test (version française du Greco).

Les coefficients de corrélation intraclasse obtenus sont respectivement de 0,86, 0,90 et 0,77.

Résultats

Sur les 90 dossiers encodés, 38 proviennent de Mont-Godinne et 52 de St-Luc.

Activités de la vie journalière

Le score dépend du degré d'autonomie du patient. Si le patient est complètement autonome, le score total est de 6, si

le patient est totalement dépendant, le score est 24. Il existe d'autres façons d'attribuer le score dans l'échelle de Katz,

nous n'en avons pas tenu compte pour cette analyse (Tableau 4).

Lorsqu'on analyse les résultats pour les différents items de cette échelle (Tableau 5):

Activités instrumentales de la vie journalière.

Cette échelle explore un niveau supérieur de l'autonomie. Chaque item a une côte selon le degré d'autonomie du

patient. Le score total en est la somme. Un patient indépendant a un score de 7, un patient dépendant a un score de

28 (Tableau 6,7).

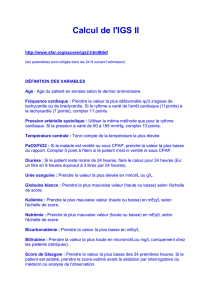

Résultats du calcul du HARP pour cet échantillon

Nous avons appliqué le calcul du risque de déclin fonctionnel, le "HARP" élaboré par Sager, aux 90 patients inclus

dans l'étude pilote. En fonction de l'âge, du résultat du MMS (version abrégée en 21 points), du score pour les AVJi

2 semaines avant l'admission, 3 catégories de risque sont déterminées.

N.B.: Pour le calcul du "HARP", le score pour les AVJi se détermine différemment. Le patient a 1 point lorqu'il

réalise seul l'activité, il n'a pas de point lorsqu'il a besoin d'une aide ou lorsqu'il ne réalise pas l'activité.

Risque élevé: 33% des patients

Risque intermédiaire: 51% despatients

Risque faible: 14% des patients

Selon le "HARP", un nombre important des patients est donc à risque de déclin fonctionnel à l'issue de

l'hospitalisation. La moitié des patients est à risque intermédiaire, il est donc nécessaire d'ajouter à ce score des

critères qui permettent de mieux dicréminer cette catégorie de patients.

Données médicales et appréciation subjective de la santé

Organes des sens

- Vue: 93% des patients voientcorrectement.

- Audition: 23,3% disent mal entendre mais seuls 6% ont des appareils acoustiques.

Nutrition

- L'indice de masse corporel moyen est de 25,7 mais, il n'a pu être calculé que sur 47 patients qui ont pu

nous donné leur poids et leur taille.

- 34% disent avoir perdu du poids dans les 3 mois précédents leur hospitalisation.

Chutes

- 32% des personnes sont tombées au cours de l'année écoulée, le plus souvent une fois (59%), parfois de

deux à cinq fois (22%).

- 4 personnes sur 90 présentaient des escarres à l'admission.

Mobilisation

- 77% peuvent se lever seuls et marcher 10 mètres.

- 8% nécessitent une aide mécanique.

- 15% ne peuvent se lever et marcher seuls.

Appréciation subjective de l'état de santé

- 37% des personnes interrogées se trouve en meilleure santé que la plupart des personnes de leur âge.

- 33% disent que leur état de santé est semblable à celui des autres personnes.

- 30% se disent en moins bonne santé que la

plupart des personnes de leur âge.

Polypathologies

Les pathologies actives les plus souvent associées sont, par ordre décroissant

Pathologie cardio-vasculaire au sens large

(y compris hypertension) 63%

Problèmes articulaires invalidants 30%

BPCO 23,5%

Diabète 16%

Accident vasculaire cérébral 9%

Dépression 8%

Maladie de Parkinson 6%

Démence - Antécédent de fracture du col du fémur 4,7%

Médicaments

Conclusion et perpectives

Les patients âgés décrits dans cette phase pilote de l'étude ont des caractéristiques et un profil de dépendance qui se

précisent d'autant plus que l'âge de ces patients augmente et que leur lieu d'hospitalisation soit le service de gériatrie.

Cela se marque notamment lorsqu'on évalue les fonctions cognitives et l'autonomie selon l'échelle de Katz pour les

AVJi. Les analyses nous montrent également que l'autonomie du patient à la sortie de l'hôpital (AVJ) est corrélée

avec les AVJ (r = 0,61, valeur de p = 0,001) et les AVJi (r = 0,56, valeur de

p = 0,001) du patient deux semaines avant son admission et, qu'elle est inversement corrélée avec le score du MMS

(r = -0,39, valeur de p = 0,002). Ces premiers résultats nous encouragent à poursuivre cette étude afin de mieux

préciser le risque de déclin fonctionnel des patients âgés admis dans notre institution.

Bibliographie

[1] Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE). Le vieillissement dans les pays de

l'OCDE - Un défi fondamental pour la politique. OCDE 1996, Paris, 126 pp.

[2] S. Chats, L.G. Branch, M.H. Branson et al. Active life expectancy. N Engl J Med 1983; 309: 1218-24.

[3] Hébert R., Brayne C., Spiegelhalter D.. Incidence of functional decline and improvement in a community-

dwelling, very elderly population. Am J Epidemiol 1997; 145: 935-44

[4] P. Laukkanen, P. Era, R-L. Heikkinen, T. Suutana, M. Kauppinen, E. Heikkinen. Factors related to carrying out

everyday activities among elderly people aged 80. Aging Clin. Exp. res. 6: 433-443, 1994.

[5] M.C. Creditor. Hazards of hospitalisation in the elderly. Ann Intern Med 1993; 118: 219-223.

[6] Hirsch C.H., Sommers L., Olsen A., Mullen B., Winograd C.H. The natural history of functional

morbidity in hospitalized older patients.

J Am Geriatr Soc 1990; 38: 1296-1303.

[7] H.M. Hoenig, L.Z. Rubenstein. Hospital-associated deconditioning and dysfunction. J Am Geriatr Soc 1991; 39:

220-22.

[8] Landefeld C.S., Palmer R.M., Kresevic D.M., Fortinsky R.H., Kowal J. A randomized trial of care in a hospital

medical unit especially designed to improve the functional outcomes of acutely ill older patients. N Engl J Med

1995; 332: 1338-44.

[9] C.H. Winograd. Targeting strategies: an overview of criteria and outcomes. J Am Geriatr Soc 1991; 39: 25S-

35S.

[10] P. Le Cont, D. Baron. Particularités sémiologiques de la personne âgée dans le service d'accueil et d'urgence.

Revue de la Soc. Franç. Med. Urg. 1996: 445-473.

[11] Sager M.A., Rudberg M.A., Jalaluddin M.,. Franke T., Inouye S.K., Landefeld C.S., Siebens H., Winograd

C.H.. Hospital Admission Risk Profile (HARP): identifying older patients at risk for functional decline following

acute medicla illness and hospitalization. J Am Geriatr Soc 1996; 44: 251-257.

Mots clés:

Asociación Latina para el Análisis de los Sistemas de Salud.

·

1

/

5

100%