Economie internationale

1

Economie internationale

Chapitre 1 : Les fondements théoriques des échanges et des investissements

internationaux

I – L’analyse traditionnelle de la spécialisation internationale

A – Ricardo et la théorie des avantages comparatifs

Ricardo, déterminant essentiel des différences de coût : différences de productivité et de

qualité de travail.

Adam SMITH introduit la notion d’avantage absolu : l’avantage absolu est la possibilité pour

un pays de produire un bien avec moins de facteurs de production que partout ailleurs dans le

reste du monde.

Mais Ricardo montre qu’il peut être avantageux pour 2 pays de commercer, à condition qu’ils

se spécialisent dans le bien dans lequel ils ont le plus grand avantage absolu ou le plus petit

désavantage absolu. La structure des avantages comparatifs est donnée par les rapports de

coûts entre les 2 pays. Pour que 2 pays trouvent un bénéfice à l’échange, il faut qu’ils

puissent importer un produit relativement moins cher qu’il ne leur coûterait à fabriquer

nationalement, et vendre à l’étranger un produit plus cher que ce qu’ils pourraient le vendre

en autarcie sur leur territoire national.

Gain à l’échange rarement égal entre les partenaires. Partage des spécialisation entre les

pays s’effectue en comparant les coûts de production ainsi que les salaires. Les pays du sud

n’ont pas d’avantage absolu mais ils ont un avantage comparatif par rapport au nord grâce

aux salaires bas.

B – Les dotations de facteurs déterminants des échanges : le modèle d’HECKSCHER et

OHLIN

Dans ce modèle, les différences de coûts s’expliquent par les différences de quantités de

facteurs de production possédés par les divers pays. Les facteurs de production retenus sont

le capital et le travail, le capital est bon marché au nord et le travail bon marché au sud.

Les différences de coûts relatifs des facteurs influencent le prix des produits en fonction des

intensités relatives des facteurs utilisées dans leur production, car tous les pays n’utilisent

pas les mêmes techniques de production : certains privilégient les machines et donc le capital

du fait de son abondance, d’autre la main d'œuvre, donc le facteur travail du fait également

de son nombre. C’est à dire qu’un pays a un avantage comparatif dans le produit qui utilise

intensément le facteur pour lequel il a une abondance factorielle relative par rapport à son

partenaire commercial. Et lorsque le prix d’un produit augmente, cela augmente la

rémunération du facteur de production qui est intensif dans la production du produit.

Ex : les USA se spécialisent dans les voitures puisque leur prix interne est inférieur au prix

international, et donc de plus en plus de capital sera consacré aux voitures.

Les facteurs de production sont le résultat d’un processus d’accumulation du capital, de

l’évolution démographique et des qualifications des hommes dans chaque pays. Mais il existe

un possibilité d’évolution de la spécialisation du travail vers le capital, une évolution dans les

avantages comparatifs.

2

Modèle à « facteurs spécifiques » : plus la dotation en facteur spécifique est grande, plus le

pays aura de chances d’avoir un avantage comparatif dans celui-ci, mais moins il lui sera

facile d’évoluer en terme d’avantages comparatifs.

Test et paradoxe de LEONTIEF : aux USA, d’après ses tests, les exportations apparaissent

plus intensives en travail que les importations. Il l’explique par l’oubli d’un 3ème facteur :

l’organisation qui accroit la productivité du travail.

II – Le renouvellement des théories du commerce international

A – La technologie, facteur d’échange international

1 – La thèse de l’écart technologique

Selon POSNER, les pays à dotation relative factorielle proche commercent néanmoins

ensemble. En effet, en créant des procédés ou des produits nouveaux, certains pays acquièrent

un monopole d’exportation dans ce secteur. Un commerce d’écart technologique naît, avec un

certain délai, devant la demande des consommateurs étrangers. Il disparaît progressivement

quand les pays étrangers s’engagent eux aussi dans la production, après un certain délai. Le

monopole de l’innovateur peut se maintenir si son avantage de coût est suffisamment net.

Pour KRUGMAN, le monopole technologique des pays développés est continuellement

atténué par des transferts technologiques et ne peut être maintenu que par des innovations

constantes dans de nouveaux produits.

2 – La concurrence internationale par l’innovation

Pour apprécier le caractère explicatif de la thèse de l’écart technologique, on peut mettre ne

relation l’intensité en recherche développement par branche avec un indice de performance à

l’exportation. Même si ce seul critère ne peut expliquer les taux d’exportations. Ex : déficit

commercial des USA.

Il faudra donc également prendre en compte la répartition sectorielle, la capacité à le

transformer en produit concurrentiel.

3 – La thèse du cycle du produit

VERNON distingue 4 phases d’existence d’un produit : la naissance, la croissance, la maturité

et le déclin.

Dans la première phase, le produit est intensif en technologie puis son developpement et sa

production en masse nécessitent une forte intensité en capital.

Lors des 2 dernières phases, le produit est banalisé, intensif en main d'œuvre peu qualifiée et

peu à peu obsolète.

Chaque phase de la vie du produit est associé à une phase d’échange international. Lors de la

1ère phase, marché interne seulement. Dans la 2nde phase, exportation du produit vers ses

partenaires développés, prix diminuent. La balance du pays innovateur est excédentaire. Dans

les 2 dernières phases, les flux d’échange s’inversent, le pays innovateur devient importateur

et les pays développés imitateurs deviennent exportateurs car le produit s’est banalisé. La

firme novatrice abandonne le produit pour se consacrer à de nouveaux, le marché national est

saturé et la demande résiduelle est satisfaite par les importations. Progressivement la

fabrication de ces produits se délocalise vers les PED.

3

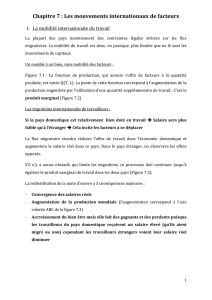

B – Echange international et économie d’échelle

Les économies d’échelle apparaissent lorsque l’accroissement de la production réduit le coût

unitaire de fabrication d’un bien ou d’un service.

1 – Economies d’échelle externes et effets d’agglomération

Ce sont des économies d’échelle spécifiques à une branche. Plus la taille de la branche est

grande, plus les coûts se réduiront pour toutes les firmes appartenant à cette branche.

Si les pays partenaires sont identiques en terme de dotation factorielle et de technologie, la

différence de taille de leurs industries peut leur conférer des avantages comparatifs et les

inciter à une spécialisation inter-industrielle.

Les effets d’agglomération correspondent aux explications de MARSHALL sur la

concentration géographique pour une même entreprise. Il existe un certain nombre

d’avantages à cette concentration : la concentration d’activité permet de créer un marché du

travil spécialisé et partagé, un site géographique peut développer des inputs qui améliorent la

productivité et l’attractivité, ainsi que des effets de retombée technologique et de diffusion des

connaissances.

Deux sources principales à la spécialisation des économies d’échelle externes : la demande

locale car les entreprises nationales produisent en premier lieu pour la demande intérieure, et

l’agglomération d’une industrie dans un même site géographique génère des externalités

positives en terme de connaissances, marché du travail, et marché des inputs.

2 – Echanges avec économies d’échelle internes et marchés contestables

Les économies d’échelle existent lorsque le coût par unité dépend de la dimension des firmes

individuelles, mais pas nécessairement de la dimension de la branche.

Théorie des marchés contestables de BAUMOL, PANZAR et WILLIG. Elle tente de fournir

un cadre général d’analyse des marchés pour lesquels il existe des concurrents potentiels

susceptibles d’entrer sans délai dans le marché, parce que les firmes établies n’ont pas

d’avantages sur les entrants potentiels.

La présence d’économies d’échelle internes avec des marchés contestables, se traduit souvent

par l’émergence de monopoles au niveau mondial, le monopole se maintenant s’il possède le

coût moyen le plus bas sur le marché. Grâce aux économies d’échelle et donc à l’accroisse-

ment de production du monopole, diminution de prix pour les consommateurs.

C – Les échanges de différenciation

L’existence de produits différenciés engendrent des courants d’échange internationaux, alors

même que des pays peuvent être proches en terme d’avantage comparatif.

1 – Le commerce intra-branches

C’est le commerce croisé de grandeur comparable de produits appartenant à une même

branche. Echange croisé de produits proches mais différencié entre des pays : phénomène qui

traduit la recherche de diversité, et touche donc les pays développés où les besoins

élémentaires sont satisfaits. Cet échange porte donc sur des biens complémentaires rendant

souvent des services non comparables : blé/matériel informatique.

Indicateur le plus utilisé pour mesurer l’intensité d’échange intra-branche : indicateur de

GRUBEL et LLOYD. Le commerce intra-branche représente environ 50% du commerce dans

les pays développés.

2 – La théorie de la demande représentative de LINDER

Pour LINDER, l’échange croisé de produits manufacturés entre pays développés ne

s’explique pas par les dotations factorielles mais par les comportements de demande. Pour

4

que les échanges soient importants, les comportements de demande des pays producteurs

doivent être proches de ceux des pays importateurs, demande de qualité comparable quand

proximité des pays en terme de développement.

3 – La concurrence monopolistique

Pour CHAMBERLIN, commerce intra-branches = échange de produits similaires mais non

identiques. Les entreprises produisent des biens similaires mais différents par la marque, la

couleur, la publicité... La différenciation peut également provenir des conditions de vente.

Chaque entrepreneur détient le monopole d‘un produit et subit la concurrence d’entrepreneurs

qui fabriquent des produits substituables. La différenciation engendre l’échange.

Différenciations horizontale, par la qualité, et verticale dans le sens où l’individu choisit un

produit en fonction de ses goûts.

4 – Concurrence oligopolistique et échange intrabranche

Pour BRANDER et KRUGMAN, le commerce intrabranche est le résultat d’échanges de

biens strictement identiques. Echanges intrabranches verticaux quand les importations et les

exportations concernent des produits appartenant à une même industrie, mais se situant à des

stades différents. Echanges intrabranches horizontaux quand ce sont des produits au même

stade de fabrication. Ils ont à peu près la même valeur unitaire, ou alors commerce

intrabranche horizontal de gamme.

5 – Echanges intrabranches et échanges interbranches

Complémentarité de la thèse des dotations factorielles et des thèses fondées sur la recherche.

Aujourd’hui conception des dotations relatives en facteur primaire. Explique les échanges en

biens complémentaires. Ce sont les comportements de demande et les économies d’échelle

qui déterminent le commerce de produits différenciés.

III – Les fondements traditionnels de la mutinationnalisation des firmes

A – Concurrence imparfaite et multinationale

1 – Avantage spécifique et firmes multinationales

a/ La notion d’avantage spécifique transférable

Les multinationales doivent avoir des avantages spécifiques internationaux qui leur

permettent d’obtenir des gains supérieurs aux coûts d’implantation. Ces avantages sont liés

aux imperfections du marché : produits différenciés, imperfection du marché des facteurs de

production, économies d’échelles, politiques gouvernementales. Ce sont des barrières à

l’entrée du fait des coûts de RD, de publicité...

b/ l’application de l’avantage spécifique

Rôle de la taille de la firme, plus il y a de la technologie, plus il y a différenciation des

produits. Conditions à l’implantation à l’étranger ; avantage de l’entreprise à exploiter par

rapport aux entreprises locales. En réalité, c’est en réaction à l’évolution de la concurrence

que les entreprises vont se multinationaliser.

2 – Oligopole et firme multinationale

a/ Cycle du produit et délocalisation dans les pays développés

5

Produit à maturité : l’entreprise perd son avantage technologique, et la firme innovatrice

tente d’être la première à délocaliser sa production pour retrouver sa compétitivité en

réduisant ses coûts....

b/ Cycle du produit et délocalisation du produit banalisé

Quand le produit est banalisé, la concurrence se fait en terme de prix et en recherche de main

d’oeuvre à moindre coût.

c/ Réaction oligopolistique et multinationnalisation

Rôle des comportements collectifs. Une firme leader en s’implantant à l’étranger cherche à

modifier à son avantage la structure du marché. Les firmes suiveuses se sentent agressées et

délocalisent.

d/ Investissements croisés, investissements intra-branches et oligopoles

les investissements croisés sont des réactions oligopolistiques. Si un marché A voit sa taille

augmenter, il y a modification de la structure et les firmes du marché B vont investir en A. A

va alors investir en B en profitant de la faiblesse du marché de B, puis accentuation de

l’investissement quand A est en moins bonne position que B.

e/ Investissements croisés intra-branches et échanges de menace

La firme agressée sur son territoire va investir sur le territoire de l’autre afin d’affaiblir la

position de leader chez lui, dans son principal centre de profit, et lui faire lâcher prise à

l’étranger. C’est un comportement stratégique.

B – Théories de la firme et multinationales

Investissement international est une conséquence du processus de croissance. Plus la firme

croît, plus elle cherche à se diversifier.

1 – Coûts de transaction et multinationnalisation

a/ Internalisation et imperfections des marchés

La théorie de l’internalisation montre l’intérêt que peut avoir une firme à organiser elle

même au sein de sa structure la production et les échanges internes des inputs et des services

dont elle a besoin. Les marchés sont rendus « intérieurs » à la firme si les coûts de

transaction sont plus élevés sur les marchés. Ces coûts sont engendrés par des défaillances

du marché et l’existence de risques comme l’incapacité à créer un contact entre vendeur et

acheteur, difficultés à s’accorder sur un coût, difficultés de transport....

b/ nature des produits, intégration verticale et horizontale

Les insuffisances du marché sont d’autant plus grandes que le produit est technologique du

fait des droits de propriété sur la technologie car malgré les brevets, difficultés de protection.

Défaillances du marché sur les matières premières et la commercialisation.

L’intégration verticale, c’est l’internalisation de toutes les étapes du processus de fabrication.

L’intégration horizontale, c’est l’internalisation des sources d’approvisionnement.

2 – Internalisation et multinationnalisation des firmes

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

1

/

24

100%