Thème 1-B - Le domaine continental et sa dynamique Traces écrites

Thème 1-B - Le domaine continental et sa dynamique Traces écrites

Thème 1-B-3 Le magmatisme en zone de subduction : une production de nouveaux matériaux continentaux

Cf TP 5 Magmatisme des zones de subduction

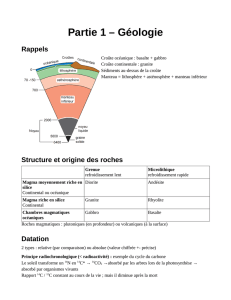

I. Les roches magmatiques des zones de subduction, proviennent du refroidissement d’un magma

A. Leur caractéristique pétrographique

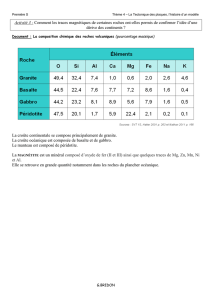

Les roches magmatiques des zones de subduction sont plutoniques (diorite et granite = granitoïdes à structure

grenue) et volcaniques (rhyolite, andésite à structure microlithique).

L’observation au MO en LPA de ces roches révèle la présence de minéraux hydratés (hydroxylés) tels que les

amphiboles et les micas. Ces roches présentent également des minéraux riches en silice .

On en déduit que le magma qui leur a donné naissance était hydraté et riche ne silice.

Or des expériences en laboratoire (cellule à enclume diamant) révèlent les conditions de P et T pour une fusion de

la péridotite. Le géotherme ne croise jamais le solidus d’une péridotite sèche, mais en revanche recoupe celui

d’une péridotitehydartée (entre 80 et 200 km de profondeur).

On confirme donc que le magma donnant naissance aux roches magmatiques des zones de subduction est

hydraté, il provient de la fusion partielle entre 80 et 200 km de profondeur de la péridotite du manteau sus-

jacent.

Mais d’où vient l’eau qui hydrate ce manteau?

B. La confirmation d’une fusion partielle de la péridotite vers 100 km de profondeur à l’origine du magma

La comparaison des plans de Wadati-Benioff de plusieurs zones de subduction, révèle la présence systématique

des volcans 100 km au-dessus du plan. On en déduit qu’à 100 km de profondeur sous les volcans, débute une

possible fusion partielle. Cette hypothèse a été confirmée par l’étude du géotherme et du solidus d’une péridotite

hydratée, qui fond partiellement entre 80 et 200 km de profondeur.

Ainsi, vers 100 km de profondeur, il semble que la plaque plongeante apporte un élément permettant la fusion

partielle de la péridotite. Cet élément, ne peut être que l’eau. Mais comment?

II. Le métamorphisme de la plaque plongeante libère de l’eau hydratant le manteau

A. Une lithosphère océanique hydratée qui subduit

Nous avons vu au TP4 que la lithosphère océanique, qui vieillit, refroidit et s’hydrate entraînant la création de

nouveaux minéraux hydratés (hornblende, chlorite, actinote = métamorphisme hydrothermal).

B. Les réactions métamorphiques de type MP et HP libèrent de l’eau

Lors du plongement de la plaque océanique l’augmentation de Pression entraîne des réactions métamorphiques

libérant de l’eau. Cette eau libérée par la plaque plongeante entre 80 et 200 km de profondeur va hydrater le

manteau de la plaque chevauchante favorisant ainsi sa fusion partielle.

Le magma ainsi créé, moins dense, remonte.

III. Le chimisme du magma explique les éruptions explosives des zones de subduction

A. Un magma riche en silice donc très visqueux

Le magma qui remonte reste essentiellement à cristalliser en profondeur, dans des plutons, donnant les

granitoïdes, roches riches en quartz et donc en silice. S’il arrive en surface, il donnera une roche volcanique telle

que la rhyolite ou l’andésite. La richesse en silice implique une forte viscosité du magma, d’où un mauvais

dégazage et des éruptions explosives (montagne Pelée en 1902, Vésuve, Mont Saint Helens…)

B. Une cristallisation fractionnée expliquant la diversité des roches rencontrées

Cf p.196-197

La cristallisation des minéraux dépendant de la température, les amphiboles sont les premiers à cristalliser alors

que le mica blanc et le quartz cristallisent à des températures plus basses. Ainsi, une roche riche en amphibole et

pauvre en quartz (diorite, andésite) proviendra d’un magma peu différencié, alors qu’une roche riche en mica

blanc et en quartz (granite, rhyolite) sera issue d’un magma très différencié.

Cln : Les zones de subduction sont donc le siège d'une importante activité magmatique qui aboutit à une

production de croûte continentale. Ainsi ce chapitre a permis de comprendre un exemple d’accrétion (=

constitution, accroissement) continentale au niveau des zones de subduction. C’est le principal mécanisme de

Thème 1-B - Le domaine continental et sa dynamique Traces écrites

production de croûte continentale. En effet, l’accrétion produite par anatexie crustale associée à la collision (cf

TP3) est globalement compensée par l’érosion.

Quels sont les facteurs participant à l’érosion des chaînes de montagne et donc à son recyclage ?

Thème 1-B-4 La disparition des reliefs

Introduction : Tout relief est un système instable qui tend à disparaître aussitôt qu'il se forme. Il s’agit dans ce

dernier chapitre d’appréhender le recyclage de la croûte continentale.

Cf TP6 Altération et érosion

I. L’étude des massifs anciens dans la compréhension de la disparition des chaînes de montagnes

A. Les facteurs d’altération

L’étude des chaînes de montagnes anciennes (Massif Central par ex) révèle une topographie très faiblement

positive. De plus on y observe des roches plutoniques, donc initialement formées en profondeur. On en déduit

qu’au cours du temps, les montagnes s’érodent, présentant ainsi à l’affleurement des roches formées en

profondeur.

Les facteurs d’altération peuvent être physiques (variation de T°C, vent, action mécanique des végétaux, action

mécanique des glaciers…) mais également chimiques (eau, ions H+ libérés par les végétaux). L’altération par l’eau

est la plus importante. L’érosion qui suit l’altération fait intervenir des agents de transport.

* érosion : diminution d’un relief résultant du départ des produits d’altération.

B. Le transport des particules altérées

Les particules érodées se retrouvent dans les cours d’eau où elles sont transportées (en suspension ou en solution

selon leur diamètre) ou bien elles y sédimentent, selon leur granulométrie et la vitesse du courant.

La vitesse d’érosion est grande ~ qqs mm.an -1.

Elle dépend du climat et du débit des fleuves drainant les reliefs, et de la hauteur du relief à éroder!

I. Des réajustements isostatiques au fur et à mesure de l’érosion des reliefs

La vitesse d’érosion étant estimée à qqs mm.an-1, soit qqs km.millions d’années-1, les chaînes de montagnes

récentes comme les Alpes, formées il y 40 millions d’années devraient être totalement érodées.

Comment expliquer le maintien du relief des montagnes récentes malgré l’érosion ?

A. Le rebond isostatique

L’érosion de 1km de relief d’une chaîne de montagne, entraîne un rééquilibrage par remontée du Moho de 0.8

km, on parle de réajustement isostatique. Ce rebond explique pourquoi l’érosion n’aplanit pas rapidement les

chaînes de montagnes, elle est compensée par la remontée de la racine crustale.

B. Un effondrement gravitaire au cœur des Alpes

Un séisme étant une rupture brutale de roches, suite à l’accumulation de contraintes, dans un contexte de

convergence il est normal d’enregistrer de nombreux séismes dans les Alpes. Or l’étude des séismes dans les

Alpes, révèle dans certains endroits une rupture de type faille normale et non inverse ! En l’occurrence en plein

cœur de la chaîne, les contraintes exercées semblent être de l’étirement et non de la compression, pourquoi ?

Cet étirement s’explique par le soulèvement de la chaîne dû au rebond isostatique. Ce soulèvement entraîne au

cœur des Alpes des contraintes d’extension (comme les craquelures au centre d’un gâteau mis au four suite à son

bombement).

Aussi ces déformations tectoniques de type failles normales participent à un aplanissement de la chaîne.

Conclusion générale :

La lithosphère continentale est globalement stable mais dynamique, par rapport à la lithosphère océanique. En

effet, de par sa faible densité, elle plonge rarement en subduction (sauf cas d’entraînement par la lithosphère

océanique très dense), ce qui explique que la croûte continentale puisse conserver les roches les plus anciennes

de la Terre. Si l’intense production de croûte continentale date essentiellement du Protérozoïque (p.196), on peut

néanmoins noter quelques mécanismes d’accrétion continentale : les zones de subduction et dans une moindre

mesure les zones d collision. Mais cette accrétion continentale est compensée par des mécanismes d’érosion et

d’effondrement gravitaire lorsque la chaîne est en fin d’orogenèse. Ainsi, bien que globalement stable, on peut

dire que la lithosphère continentale se recycle, mais les mécanismes mis en jeu diffèrent de ceux de la lithosphère

océanique (accrétion a niveau des dorsales et recyclage par subduction totale).

Établir un schéma bilan du cycle des matériaux de la croûte continentale.

1

/

2

100%