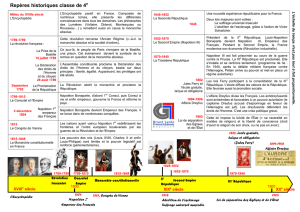

Histoire de la France révolutionnaire

Histoire de la France révolutionnaire

Huitième cours :

Le Second Empire

(1852-1870)

1 – Évolution politique

1.1 – L’empire autoritaire (1852-1860)

— Louis-Napoléon Bonaparte, né le 20 avril 1808, est le fils de Louis Bonaparte et d'Hortense de

Beauharnais, fille de l'impératrice Joséphine. Après la chute de l’Empire, il passe sa jeunesse sur la rive

suisse du lac de Constance, où il développe une vaste culture.

— Son implication politique commence dans les années 1830, alors que, toujours banni du territoire français

parce que descendant de Bonaparte, il tente un soulèvement en 1836 à Strasbourg avec quelques partisans,

dans le but de s’emparer de la ville et de marcher sur Paris, mais la tentative échoue lamentablement. Il est

banni de France par le gouvernement et s’embarque pour les États-Unis, d’où il reviendra l’année suivante

muni d’un faux passeport.

— En 1840, profitant du Retour des cendres, il tente un nouveau coup d’État, qui échoue rapidement et qui

entraîne son incarcération et sa condamnation à la prison à perpétuité. Il restera en détention jusqu’en 1846,

mettant à profit cette période, relativement confortable, pour développer son programme politique (dont son

Extinction du paupérisme, texte fortement teinté de l’idéalisme saint-simonien), puis parvient à s’évader. Il se

réfugie à Londres, d’où il reviendra à la faveur de la révolution de 1848. Rapidement, il fédère autour de son

nom une grande partie de la population, ce qui conduit à son éclatante élection de 1848.

— Il est difficile de définir la personnalité de l’empereur. En privé, c’est un homme bienveillant. Plus

conventionnel que son illustre oncle, il est intelligent et, fils de son temps, porte aux problèmes économiques

et sociaux un grand intérêt. Il éprouve une grande admiration pour l’Angleterre, qu’il connait bien.

Politiquement habile, il parvient rapidement après son arrivée en politique, à transformer sa popularité, qui

s’appuyait d’abord sur son célèbre nom, en renommée personnelle.

— Habitué des conspirations auxquelles son nom l’a contraint, il est peu disert sur ses objectifs, qu’il poursuit

cependant avec entêtement et habileté, sans toujours respecter la forme qu’imposent normalement les

structures gouvernementales. Mais on lui a par ailleurs reproché, surtout vers la fin du règne, une tendance à

l’indécision, peut-être à cause de la détérioration de son état de santé.

— Sa conception de l’État le rapproche grandement de son oncle et comme lui, il croit en une démocratie

limitée par le grand pouvoir du chef de l’exécutif et il se méfie du parlementarisme, qu’il considère inféodé

aux intérêts particuliers. C’est pourquoi, et malgré une certaine gêne devant la manifeste entorse aux

principes libéraux qu’il admire, il se convainc de la légitimité de son coup de force de décembre 1851.

— C’est ainsi que les restrictions à la liberté doivent disparaître lorsque les bases du régime seront solides : la

monarchie anglaise n'est pas contestée et c'est pourquoi elle peut accorder plus de liberté. En France, la liberté

devra être différée et ne pourra s’étendre que lorsqu'elle ne mettra plus en danger la stabilité de l’État.

— Encore célibataire au moment de son coup d’État, l'empereur épouse en janvier 1853 une jeune fille de

grande noblesse espagnole, Eugénie de Montijo, dont il aura en 1856 un fils. L'impératrice préside une cour

cosmopolite peu fréquentée par la vieille aristocratie. Elle s’intéressera peu à peu à la politique et son

influence s'exercera dans le sens des intérêts catholiques et conservateurs.

2

— Les ministres des premières années sont surtout des orléanistes, car il n’y a pas à ce moment de

bonapartistes disposant des compétences nécessaires. La plupart sont des bourgeois préoccupés du maintien

de l'ordre.

— L'empereur est à la fois chef d'État et chef du gouvernement. Pendant la première partie du règne, il ne

permet pas au Conseil de discuter des affaires, lesquelles sont traitées dans son cabinet avec le ministre

compétent. Mais le pouvoir de l'empereur n’est pas absolu, ses capacités n’étant pas celles de son oncle et

n'ayant pas à sa disposition une équipe d'hommes partageant ses idées.

— Il doit faire avec le Conseil d'État, maître du mécanisme législatif, composé de bourgeois conservateurs,

qu’il ne parvient pas toujours à convaincre, d’où son désir de le marginaliser. Quant au corps législatif, il est

lui aussi à ses débuts composé de notables, loyaux envers le régime plus que vraiment bonapartistes.

— Les préfets deviennent des personnages puissants et prestigieux, petits empereurs dans leur département.

Ils font les élections, en appuyant de toute leur autorité les candidats officiels, notamment auprès des maires

nommés par eux (ou par l'empereur dans les grandes villes) et des fonctionnaires de toutes les

administrations. Les réunions sont interdites et les candidats de l'opposition, qui n'ont pas le droit de faire

imprimer leurs affiches sur papier blanc comme ceux du gouvernement, ne peuvent répondre efficacement à

une telle pression.

— La presse républicaine a été presque entièrement supprimée après le coup d'État, par la mise en place d’un

système de pénalités graduées, infligées par l'administration et allant de l'avertissement à la suppression en

passant par la suspension, la contraint à une autocensure minutieuse.

— L'administration centralisée est l'armature du régime, alors que les forces de l'ordre et l'Église en sont les

appuis. La police du régime voit ses effectifs passer de 5 200 à 12 150 hommes, qui surveillent les centres

urbains, alors que la gendarmerie assure ce rôle dans les campagnes et recrute ses membres dans l'armée.

— Si celle-ci a permis la réussite du coup d’État, elle n'en a pas pris l'initiative, qui est le fait de civils, et n'a

fait qu'obéir aux ordres du ministre de la Guerre, Saint-Arnaud, mais Napoléon III, fidèle à l’esprit de son

oncle, la tient en grande estime et va l’utiliser pour asseoir son pouvoir. Elle deviendra peu à peu

bonapartiste, surtout dans la garde impériale, corps d'élite.

— S’il y a opposition entre la doctrine de l'Église, qui est alors théocratique, et les principes proclamés par

l'Empire, issus de la Révolution, le clergé estime avoir été sauvé d'une autre vague d’anticléricalisme et

considère l’empereur comme son sauveur et seul le clergé légitimiste tardera à se rallier.

— Jusqu'en 1860, l'opposition est nulle ou inefficace. Les monarchistes sont très affaiblis par leur division,

entre légitimistes, courant en perte de vitesse, très lié à la religion et considéré par la grande majorité du pays

comme un avatar du passé et orléanistes, beaucoup plus modernes et attachés aux idéaux libéraux du XVIIIe

siècle.

— Pour les uns et les autres, l’amertume de la défaite est compensée par la satisfaction de voir réduits à

l'impuissance leurs ennemis républicains, dont les organisations ont été décimées au cours de la répression

qui a suivi le coup d’État. L'activité de ses exilés se perd en querelles vaines et à Paris, ce qui reste du parti

tente de rassembler le peuple autour d’obsèques d'hommes célèbres. En province, quelques-unes des sociétés

secrètes de la IIe République survivent. Si les complots contre l'empereur sont nombreux, ils sont mal

organisés et rapidement déjoués par les forces de sécurité.

— Les élections législatives de 1852 se sont déroulées sans que l'opposition ait pu se manifester et ont permis

l'élection de la quasi-totalité des candidats officiels, qui formeront peu à peu un parti bonapartiste qui

s’appuie sur trois fondements : la gloire nationale attachée au nom de l’empereur, les idéaux de 1789 et la

légitimité du chef de l’État.

— C'est dans les campagnes que ces fondements se diffusent et s’y maintiendront le mieux, la paysannerie se

montrant reconnaissante des progrès qu’elle constatera dans son niveau de vie. Et pour encadrer cette masse

rurale, un bourgeois d’un type nouveau apparaît dans les villages et les petites villes, qui sera l’un des

principaux appuis du régime : peu intellectuel, il ne craint pas le peuple et veut un gouvernement ferme. S’il

n'aime pas trop les curés, il respecte la religion.

— Mais il y existe plusieurs bonapartismes : celui de Napoléon III, à la fois de gauche et de droite, populaire

et associé à la bourgeoisie d'affaires, plébiscitaire mais héréditaire, le bonapartisme jacobin et anticlérical, le

bonapartisme libéral, composé de ralliés de l’orléanisme et le bonapartisme légitimiste, autoritaire et

catholique.

3

— Après les élections de 1857, l'opposition légitimiste disparaît du Corps législatif et l'opposition

républicaine y apparaît, d’abord impuissante, mais peu à peu consolidée par l’évolution de la société, de sorte

que les promesses de Napoléon quant au caractère temporaire des mesures dictatoriales semblent fondées.

— Si l’attentat de 1858 contre Napoléon III provoque un sursaut autoritaire (loi de sûreté générale, conférant

au gouvernement un droit discrétionnaire d'expulsion ou d'internement de tout condamné politique, mise en

place d’un Conseil privé qui centralise le pouvoir et court-circuite la prise de décision par les institutions), la

crise sera passagère et le cours vers la libéralisation reprendra une fois l’émotion calmée.

1.2 – L’empire libéral

— Le clergé, qui a longtemps considéré l'Empire comme un rempart contre la révolution, prend ses distances

avec l’Empereur dans la foulée de la politique italienne de ce dernier et d'autre part, les industriels et les

propriétaires fonciers se plaignent des effets néfastes sur leurs affaires du traité de commerce de 1860 et de

ceux qui suivent.

— Cette opposition composite, religieuse et économique, n'a pas les moyens de faire prévaloir ses vues et si

elle conteste la politique du régime, elle en respecte le principe. C'est donc sans y être contraint que

Napoléon III procède à une première réforme libérale, très prudente, pour tenter un rapprochement avec les

hommes de gauche qui approuvent sa politique italienne et sa politique libre-échangiste.

— Un décret du 24 novembre 1860 donne au Corps législatif, qui s'efforce de créer un climat libéral, le droit

de voter chaque année une adresse en réponse au discours du trône. Le gouvernement se fera représenter

devant lui par des ministres sans portefeuille. Par ailleurs, le droit d'amendement est élargi.

— Aux élections de 1863, légitimistes, orléanistes, protectionnistes et catholiques se rassemblent en une

Union libérale et se présentent comme « indépendants ». Ces adversaires modérés ont quinze élus et les

républicains dix-sept. Le succès de ces derniers est normal, les nouvelles générations n’ayant pas connu

l'impuissance de la IIe République et souffrant de leur mise à l’écart politique.

— Napoléon III renvoie son ministre de l'Intérieur et nomme plusieurs membres des cercles libéraux au

gouvernement, entre autres Duruy, qui devient ministre de l'Instruction publique et qui ouvre largement

l’accès à l’éducation : il multiplie les écoles primaires, étend la gratuité, rétablit les cours d'histoire

contemporaine, fonde l'École des hautes études et va jusqu’à créer un enseignement secondaire pour les

jeunes filles, suscitant la colère de l’Église, qui considère encore l’éducation des femmes comme son

monopole.

— Au Corps législatif, Adolph Thiers réclame en 1864 l’élargissement des libertés nécessaires : liberté

individuelle et de la presse, liberté électorale (suppression de la candidature officielle) et liberté de la majorité

(responsabilité ministérielle). Il devient l'orateur de l'opposition modérée qui va prendre le nom de tiers parti

et dont les membres demeurent loyaux au régime.

— Le personnel impérial est divisé sur l'attitude à prendre en présence de ce réveil. Si certains veulent

maintenir le caractère autoritaire de l'Empire, d’autres sont favorables à une évolution parlementaire.

L’empereur, fidèle à lui-même, hésite longtemps, mais l'aventure mexicaine et la défaite autrichienne de

Sadowa l’incitent aux concessions et le 19 janvier 1868, il accorde le droit d'interpellation et la participation

des ministres aux débats parlementaires, tout en promettant des lois libérales sur la presse et les réunions.

— Les bonapartistes autoritaires sont violemment opposés à ces réformes, alors que les républicains les

trouvent insuffisantes, car si elles suppriment l'autorisation préalable pour les journaux, elle laisse subsister

certaines restrictions. La loi sur les réunions soulève moins de difficultés et autorise les réunions publiques

tout en interdisant que les sujets politiques et religieux y soient traités.

— Malgré ces concessions, l'opposition républicaine ne cesse de se développer. À peine la loi sur la presse

est-elle promulguée que les républicains multiplient les journaux critiques, de sorte que la presse bonapartiste

est submergée par une presse hostile au pouvoir.

— La nouvelle constitution, ratifiée le 8 mai 1870, est l’œuvre du cabinet Ollivier, en place depuis janvier.

Elle fait de l'Empire une monarchie parlementaire, puisque les ministres deviennent responsables devant les

chambres, qui ont toutes les deux l'initiative des lois, mais comme ils sont aussi responsables devant

l'empereur et que celui-ci peut toujours recourir au plébiscite, notamment pour procéder à une réforme

constitutionnelle, le potentiel absolutiste se trouve conservé.

4

— L'empereur use aussitôt de la faculté qui lui est laissée de recourir au plébiscite pour asseoir à nouveau

l'autorité dynastique sur la population. Deux ministres libéraux s’opposent à ce geste en démissionnant, mais

le plébiscite donne 7 336 000 « oui » contre 1 560 000 « non ». La victoire de l'Empire est éclatante.

— Mais la situation sociale ne suit pas la même évolution et les syndicats, tolérés depuis 1866, se multiplient,

de même que les grèves, dont la principale cause, la baisse du niveau de vie, est peu à peu évacuée au profit

de revendications politiques. En juin 1869, une grève à Firminy donne lieu à un affrontement sanglant entre

la troupe et les grévistes. L'agitation s'étend à travers la France et au printemps 1870, l'élite du monde ouvrier

est en pleine fermentation.

— De sorte qu’après Sedan, une fois l'empereur prisonnier, l'Empire, régime militaire appuyé sur la

paysannerie, n'a plus rien à opposer à la révolution parisienne. La question est de savoir qui s'emparera du

pouvoir, des républicains modérés ou des socialistes. Le 4 septembre, les socialistes ne dominent pas dans la

foule qui, conformément au précédent de 1848, envahit le Corps législatif et se porte à l'Hôtel de Ville où est

proclamée la République et constitué un gouvernement bourgeois, dit de Défense nationale, composé de

députés de Paris.

2 – Économie et société

2.1 – Évolution économique

— Le Second Empire, malaimé dans l’historiographie pour plusieurs raisons, dont sans doute l’éclat plus

diffus qu’il projette par rapport à la glorieuse période 1800-1815, est néanmoins fondamental dans l’histoire

économique et sociale du pays. Peut-être que sous un autre régime, les transformations fondamentales que vit

la France entre 1850 et 1870 auraient de toute façon eu lieu, mais peu importe son rôle direct dans tout cela,

c’est bien sous la conduite du neveu de Bonaparte qu’elles se produisent.

— Avant le Second Empire, la France est encore pour l’essentiel l'ancienne France, rurale à près de 75 %,

issue des tribulations révolutionnaires et enfermée dans son armature conservatrice et protectionniste. Saint-

simonien, Napoléon III comprend la nécessité de changer la situation, d’ouvrir la France sur le monde et

surtout de faire en sorte que les progrès économiques et sociaux s’entraînent mutuellement.

— Il a bien sûr la chance d'arriver au bon moment. Bien qu’il ne puisse compter en matière politique sur une

équipe qui partage ses vues, ses collaborateurs dans le domaine économique, aussi fils de leur temps,

partagent son souci de faire de la France un État et une société moderne.

— Cela doit passer avant tout par le déploiement d’un système bancaire national. À ce moment, l’essentiel

des banques privées en France est contrôlé, soit par les banques suisses protestantes, soit par les banques

juives allemandes, héritage du vieux fond catholique du pays, qui fait considérer avec suspicion les activités

spéculatives et usurières. Les nouveaux organismes financiers qui seront créés feront appel au grand public,

comme l’indique le slogan en vogue à l’époque et selon lequel « M. Tout-le-Monde est plus riche que M. de

Rothschild. »

— En 1852, les frères Pereire fondent le Crédit mobilier, première des grandes banques d'affaires françaises,

forme moderne de la banque, dispensatrice des fonds nécessaires à la création et au fonctionnement

d'entreprises gigantesques qui ne pourraient sans son concours trouver l’argent nécessaire en quantité

suffisante.

— Le Crédit mobilier commandite les sociétés industrielles avec son capital, leur consentant des prêts avec

l'argent qu'il obtient par le biais d’émissions d'obligations. Sa croissance trop rapide, les dividendes trop

élevés qu’elle verse et ses malheureuses spéculations boursières obligeront éventuellement la banque à

réduire ses activités. Mais entretemps, elle aura rempli son rôle en finançant des entreprises variées et en

apprenant aux autres banques des méthodes de crédit adaptées à la révolution industrielle.

— Autre institution de financement, le Crédit foncier est aussi fondé en 1852. Son objectif, comme son

adjectif l’indique, se porte avant tout sur le monde agricole, qu’il se propose de moderniser par les

mécanismes du prêt hypothécaire. Dans ce domaine précis, ses résultats seront décevants, mais en revanche,

l’institution jouera un rôle fondamental dans le domaine immobilier, où elle assura le financement des

constructions nécessitées par la transformation des grandes villes.

5

— Si le Crédit mobilier et le Crédit foncier fournissent du crédit à long terme, d'autres établissements se

créent pour assurer le crédit à court terme : ce sont les banques de dépôt et d'escompte. Au Comptoir

d'escompte (1848), s'ajoutent le Crédit industriel et commercial (1859), le Crédit Lyonnais (1863) et la

Société Générale (1864).

— Au sommet de l’édifice bancaire trône la Banque de France, qui joue un rôle de régulation et de

refinancement pour les institutions privées. Elle a en outre à ce moment absorbé les banques départementales,

développe des succursales en province et triple ses avoirs entre 1851 et 1870.

— C’est ainsi que la base institutionnelle, jusqu’alors inexistante et ignorée, au fonctionnement d'une

économie moderne, est constituée : les épargnants confient leurs épargnes aux établissements de dépôt, qui

leur offrent en échange actions et obligations des sociétés industrielles et commerciales émises grâce aux

banques d'affaires et qu’ils peuvent négocier en Bourse. L'État exerce un contrôle sur ces activités.

— La plus grande entreprise du règne (en dehors du canal de Suez) concerne la construction ferroviaire. Les

gouvernements précédents, de 1830 à 1852 avait commencé à s’intéresser au déploiement du réseau de

chemin de fer, mais sans grande passion et surtout, sans plan d’ensemble.

— Sous l'égide de l'État et du Crédit mobilier, les compagnies fusionnent, rationalisant un secteur très

chaotique et en 1858, il ne reste plus que six entreprises, qui se perpétueront jusqu'à la nationalisation de

1936. Cette centralisation aura des résultats remarquables, car si en 1852, le réseau ferroviaire français ne

comptait que 3 000 kilomètres, en 1870, il comprendra plus de 18 000 kilomètres.

— Le Crédit mobilier fonde de même la Compagnie générale maritime, qui deviendra bientôt la Compagnie

générale transatlantique, tandis que la Compagnie des chemins de fer du P.L.M. (Paris-Lyon-Marseille) prend

le contrôle des messageries maritimes dont les lignes desservent l'Orient et l'Amérique du Sud.

— L'industrie, qui dispose désormais des capitaux nécessaires pour mettre en application les progrès

techniques, connaît un essor parallèle au développement bancaire. La chimie transforme la fabrication des

colorants et des parfums; la force motrice des machines à vapeur et la consommation du charbon triplent, la

production de la fonte passe de 400 000 à 1 400 000 tonnes et celle de l'acier, avec l'introduction du procédé

Bessemer, de 283 000 à 1 014 000. La production du textile se mécanise, surtout celle du coton.

— L'État se fait lui-même entrepreneur de grands travaux dans un domaine dont il est responsable, celui de

l'urbanisme. Car si Paris est au début du siècle une ville pittoresque, elle est aussi chaotique et composée de

rues étroites, sales et mal éclairées. Napoléon III pense que l'ordre sera plus facile à maintenir dans une

capitale percée de larges avenues, d’autant que, ayant vécu à Londres, il veut s’en inspirer pour que Paris soit

une capitale moderne où la circulation sera facile et où les richesses architecturales seront en évidence.

— Sous la conduite du préfet de Paris, le Baron Haussmann, qui applique les idées et les plans de l’empereur

lui-même, la transformation radicale de Paris prendra près de deux décennies : de vastes boulevards sont

percés et des quartiers neufs s’élèvent à l’ouest de la ville, qui voit en outre de nombreux monuments

s’élever.

— La structure administrative du Paris moderne est aussi élaborée, le nombre d’arrondissements de la

capitale passant de 12 à 20, par l’absorption de certaines banlieues. À l’est et à l’ouest, deux grands parcs sont

aménagés, de même que de nombreux espaces verts un peu partout dans la ville. Les transformations de

surface se doublent de transformations souterraines par le percement d'un réseau d'irrigation et de

drainage.

— Malgré les reproches fait à l’œuvre d’Haussmann, trop géométrique aux yeux de certains, l’œuvre est

colossale. Des travaux du même genre, quoiqu’à une échelle bien plus modeste, modernisent les grandes

villes de provinces, notamment Lyon. L’ampleur des travaux, les moyens financiers colossaux de l’entreprise

et le climat économique et politique feront par ailleurs de l’aventure une gigantesque affaire de corruption et

de trafics d’influence, bien mis en scène dans La curée d’Émile Zola.

— Quant à l'agriculture, elle en est encore, au début de l'Empire, aux procédés de culture et aux instruments

aratoires du XVIIIe siècle. Compte tenu de la part fondamentale des activités agricoles dans l’économie du

pays, c’est un problème qu’il faut impérativement résoudre pour permettre à la France de devenir une

puissance économique moderne.

— L’archaïsme du secteur est d’autant plus inacceptable que les techniques et les outils modernes sont

disponibles, mais il manque de spécialistes et de gens entreprenants pour les diffuser dans un milieu par

essence conservateur. C’est pourquoi des institutions d’enseignements spécialisés voient le jour un peu

partout.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%