1918 la victoire des femmes

1

MUSEE DE L’ARTILLERIE

1918

LA VICTOIRE DES FEMMES

Les changements de société du XXè siècle

naissent au cours de la Première Guerre mondiale

Exposition du 23 juin au 23 novembre 2008

Association des Amis du Musée de l’Artillerie Supplément au bu lletin n°42 Directeur de publication : René Gangloff Equipe de direction : Alexandra Trubat,

BP 400 83007 Draguignan Cedex ISSN : 1269-357 X Rédacteur en chef : Pierre Saint-Pôl Christine Ortega et Marie de Mirandol

Musée de l’Artillerie

Quartier Bonaparte

Avenue de la Grande Armée

83300 Draguignan

Ouvert du dimanche au mercredi inclus

9h-12h et 13h30-17h30

Entrée gratuite

EDITORIAL

1918, la victoire des femmes…

Pourquoi des femmes ? et non celle des hommes ? Ce sont

pourtant des hommes qui sont morts au combat pour la libération

de la France ?

Les soldats de l’armée française ont combattu pendant quatre ans

dans les tranchées, sont morts et pour beaucoup sont revenus

gazés, mutilés ou blessés. Alors pourquoi donner la victoire aux

femmes.

La guerre : regards de femme d’aujourd’hui sur les

femmes d’hier.

A la suite de la déclaration de guerre de 1914, les féministes

mettent en sommeil leurs revendications pour s’engager

directement dans un combat plus patriotique. Elles voient leurs

maris, leurs pères, leurs fils ou leurs frères partir sur le front. Dès

lors, les clichés d’épouses et de fiancées arrachées des bras de

« leurs » hommes, sont souvent ceux perçus lors des départs à la

guerre.

Une fois partis, il faut remplacer tout ces ouvriers et ces paysans.

La femme devient alors pour la France le moyen de continuer à

produire. Après avoir donné leurs hommes à la patrie, toutes ces

mères et épouses doivent maintenant faire tourner le pays et

alimenter le front.

Dès 1915, quand elles s’aperçoivent qu’ils ne vont pas revenir tout

de suite, elles s’installent dans l’absence et l’attente. Servir devient

alors leur mot d’ordre : travailler dans les usines, soigner les

blessés, faire des enfants et soutenir les hommes. Voilà

grossièrement le rôle que la France leur a attribué.

D’autre part, l’armée compte sur elles pour prendre soin de ses

troupes. Au plus près des combats, les infirmières soulagent les

blessés, les prostitués s’occupent des vivants, et les épouses

soutiennent le moral de leur mari par l’envoi de lettres et de colis ;

tout comme les marraines de guerre le font pour des inconnus.

Ainsi, que ce soit de l’épouse pieuse et fidèle, de la fiancée chaste

ou de la prostitué, le soldat a besoin d’elles – de la réalité, du rêve

ou du fantasme - pour se sentir vivant au milieu des tranchés. Les

nouvelles de sa famille lui sont indispensables, tout comme pour

certains, ces brefs moments de plaisir permis par les bordels

installées par l’armée au plus près des combats.

Epouse ou prostitué, serait-elle vraiment les deux seules catégories

de femme pour un soldat en temps de guerre ? Vision

manichéenne certes…

Il semble que la Première Guerre mondiale a apporté aux femmes

des possibilités nouvelles de s’assumer et de devenir l’égal des

hommes. Elles ont travaillé pendant quatre ans comme eux, et

après l’armistice, les rapports hommes/ femmes, ne pouvaient pas

être les mêmes qu’avant 1914.

Après 1918, cette attribution de rôle a-t-elle persisté ?

L’Europe Occidentale échappe à des conflits sanglants et les

changements des mentalités ont apporté des évolutions au statut

de la femme. L’armée s’est aussi transformée, elle est devenue

« professionnelle » , et accepte des femmes au sein de ses troupes.

Désormais, on peut se demander comment la femme est perçue par les

militaires masculins ? Elle doit maintenant se situer dans ce

nouveau panorama d’émancipation de son statut , et faire bon usage de ses

acquis.

L’exposition, à travers la Première Guerre mondiale, essaye de

montrer que les transformations constatées aujourd’hui dans le

statut des femmes trouvent leurs origines au cours de la Première

Guerre mondiale.

Marie de Mirandol.

Etudiante en master 2 de Valorisation Touristique de Sites Culturels, La Sorbonne et IREST.

Un pas en arrière,

deux pas en avant.

Nous avons changé de siècle et le dernier Poilu nous a quittés…Et pourtant, l’histoire de la Grande Guerre n’en finit

pas de susciter des questionnements et d’alimenter les débats.

A côté des aspects militaires, économiques et démographiques de ce conflit, largement étudiés, les recherches récentes

prennent en compte des éléments aussi divers que la mode, les dessins d’enfants, les textes de chansons, les illustrations

des cartes postales, les représentations des monuments aux morts. Ils nous permettent d’écrire une autre histoire, celle

de l’intime, et de poser une question qui peut étonner à propos d’une guerre, territoire masculin par excellence : et les

femmes ?

Anne Simon-Carrère

Professeur d’histoire, Doctorante à l’Université de Paris St Denis

►Suite page 3

AU TOURNANT DU SIECLE,

LES « JEUNES PREMIERES »

FONT ENTRER

LES FEMMES DANS LA MODERNITĖ

-1861 : Julie Daubié, première bachelière.

-1900 : Olga Petit prête serment d’avocat et Jeanne

Chauvin est la première femme à plaider. Mademoiselle

Bloch pose sa candidature à l’Ecole Polytechnique.

-1901 : Marthe Francillon, première femme reçue interne

des hôpitaux.

-1903 : Marie Curie, prix Nobel de physique. Elle occupe

la chaire de physique à la Sorbonne en 1906.

-1904 : Myriam Harry reçoit le prix « Femina ».

-1908 : les femmes sont autorisées à participer aux Jeux

Olympiques pour le patinage et en 1912 pour la natation.

-1909 : Mademoiselle Romme, reçue première à l’internat

des hôpitaux de Paris.

-1909 : Elise Deroche, première femme breveté pilote.

-1913 : Lili Boulanger, premier Grand Prix de Rome.

-1914 : Suzanne Lenglen devient championne du monde

de tennis. Léontine Zanta est autorisée à soutenir une

thèse de Doctorat à la Sorbonne.

La loi votée à l’initiative de Camille Sée le 21 décembre

1880 a ouvert les portes de l’enseignement secondaire et

de l’enseignement supérieur aux jeunes filles. Celles qui

appartiennent aux classes moyennes en bénéficient plus

particulièrement.

Anne Simon-Carrère

Paris 8.

« Louise de Bettignies (1880 - 1918) »

une femme résistante de la Grande Guerre

Les manuels scolaires présentent les femmes de la

Première Guerre mondiale, tenues à l’écart du front.

En effet, elles sont montrées le plus souvent comme

remplaçant les hommes partis à la guerre, aux

champs, à l’usine, dans la fonction publique, dans les

transports. On insiste aussi sur le rôle des infirmières

ou des marraines de guerre. Cependant, on oublie,

celles, certes plus rares, qui combattirent l’occupant

dans la résistance, comme Edith Cavell (1865-1915)

et Louise de Bettignies (1880 - 1918).

Louise de Bettignies, la "Jeanne d'Arc du Nord", est

issue d’une famille de vieille noblesse wallonne du

Hainaut qui a fondé au XVIIIe siècle la manufacture

de faïence impériale et royale de Tournai. Puis la

famille s’installa à Saint-Amand-les-Eaux au lieu dit

« le Moulin des Loups ».

Travail des élèves de CAP MBC et MFA du Lycée Léon Chiris de Grasse.

►Suite page 8

Une nouvelle médecine de guerre

En août 1914, 1e Service de santé des armées est

particulièrement effacé, son organisation n'a guère évolué

depuis la défaite de 1870. Les chirurgiens sont relativement

impuissants devant les décisions exclusives des états-majors.

Déjà, dans le règlement du Service de santé en campagne de

1910, les moyens sanitaires étaient inadaptés et insuffisants,

notamment les voitures sanitaires, encore hippomobiles.

Lieutenant Xavier TABBAGH

Conservateur du Musée du Service de santé des armées – Val de Grace - Paris

►Suite page 5

Louise de Bettignies (1880 – 1918)

2

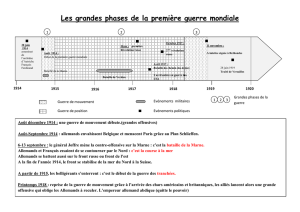

La Grande Guerre : une guerre longue et meurtrière

L’enchainement des actions militaires au cours de ces quatre années de guerre permet de comprendre l’amplitude des effets sur la société européenne. La longueur du conflit,

son internationalisation, les morts et les blessés, l’horreur de la guerre, participent aux changements et à l’évolution de la société française et de ses mentalités.

1914 : une guerre courte qui s’éternise

Dès l’entrée en guerre, l’attaque

allemande est foudroyante : l’armée

belge cède, la route de Paris est

rapidement ouverte. Les attaques de

l’infanterie française en Alsace et en

Lorraine sont arrêtées par les canons

lourds allemands et les mitrailleuses :

27 000 morts pour la seule journée du 22

août. Le gouvernement quitte Paris pour

Bordeaux.

Début septembre, le général Joffre lance

une contre offensive générale de Paris à

Verdun parallèlement à la Marne, afin

d’éviter l’encerclement de la capitale. Les

Allemands sont contraints de reculer

jusqu’à l’Aisne : c’est la victoire de la

Marne. Puis Français, Britanniques et

Belges résistent et le front s’étend très

vite de la Suisse à la Mer du Nord. Au

cours des opérations de 1914, 300 000

jeunes français sont morts, soit le

cinquième des pertes de l’ensemble du

conflit.

Dès les premiers jours de guerre, les

Russes, respectant leurs engagements

envers la France, attaquent en Prusse

orientale. Le 2 novembre, la Turquie

rejoint le camp allemand. La Russie se

trouve alors coupée de son principal

accès maritime, le détroit de

Constantinople.

1915 : la guerre s’enlise

Le dilemme des Alliés est simple : rompre

le front allemand en France ou s’en

prendre au maillon faible : la Turquie ?

Stratégie directe ou périphérique ?

Le général Joffre lance des offensives en

Champagne, en Artois, en Argonne. Elles

se soldent par des échecs : 350 000 morts

du côté français.

En 1915, l’artillerie lourde moderne fait

défaut dans le camp français. Sur le front

oriental, les Alliés tentent d’attaquer les

Turcs au cœur de leur empire - à

Constantinople - afin d’aider la Russie en

passant par le détroit des Dardanelles.

Toutes les attaques échouent.

Les offensives allemandes à l’Est se

multiplient et s’enfoncent de 500 km mais

le front russe n’est pas enfoncé.

L’Allemagne doit continuer à se battre sur

deux fronts.

Les Allemands bafouant le traité de La

Haye, de 1899, utilisent les gaz de combat

pour la première fois à Ypres le 22 avril

1915 : utilisant une arme nouvelle ils

pensent, en vain, pouvoir percer le front.

En dépit des efforts des deux camps pour

obtenir la victoire, l’année 1915 installe

l’Euro

p

e dans une

g

uerre lon

g

ue.

1916 : les grandes batailles

Le matériel ne cesse de se perfectionner.

L’artillerie lourde alliée rattrape son

retard et égale celle de l’Allemagne.

Produire de plus en plus d’obus pour

tuer de plus en plus de soldats : c’est à

cette impasse que parviennent les militaires

des deux camps, avec, à la clé, les deux

plus grandes batailles de la guerre :

Verdun et la Somme.

La bataille de Verdun débute le 21

février par une attaque allemande et se

poursuit pendant dix mois. La tactique

allemande est basée sur l’artillerie par la

concentration de 1225 canons et 2

millions d’obus sur un front d’à peine

huit kilomètres de large. Les troupes

françaises galvanisées par leur nouveau

chef, le général Pétain, résistent. En

dépit de pertes nombreuses le front ne

cède pas et Verdun devient un symbole

de résistance.

En juillet, le général Joffre déclenche

l’offensive de la Somme par le recours

massif à l’artillerie. La bataille dure cinq

mois. Le front allemand ne cède pas ;

l’échec est cuisant. Le bilan est pire qu’à

Verdun : 620 000 tués ou blessés pour

les Alliés, 440 000 pour les Allemands.

1917 : le doute s’installe

Les Allemands jouent leur va-tout

avec leurs sous-marins et tentent le

blocus de la Grande Bretagne au

risque de provoquer les Etats-Unis

qui entrent effectivement en guerre le

2 avril après le torpillage de l’un de

leur navire de commerce, le Lusitania.

En avril aussi, la France tente un

nouvel assaut, contre le front allemand

au Chemin des Dames, qui se solde

encore par un échec: 30 000 soldats

français sont tués en dix jours.

La crise couve parmi la population

civile de plus en plus touchée par les

privations alimentaires, les grèves

déferlent dans les usines, les soldats se

mutinent. Le général Pétain d’une

part rétablit ordre et calme et d’autre

part annonce qu’il attend l’arrivée des

Américains et les chars.

A l’Est, dès février, la révolution

bolchevique s’est propagée dans toute

la Russie. Les soldats désertent. Lénine

a fait connaître sa totale hostilité à la

poursuite de la guerre. L’armistice est

signé le 15 décembre. Les Allemands

transfèrent alors toutes leurs troupes

sur le front occidental.

1918 : une année décisive mais une victoire à l’avenir incertain

Les Allemands savent qu’il leur faut gagner à l’Ouest avant l’été, avant l’arrivée des Américains. 6 200 canons ouvrent le feu sur les troupes britanniques en Picardie, mais les

offensives allemandes sont un échec.

La coalition Alliée comporte alors vingt-sept pays. Outre les Français de métropole et des colonies, les Britanniques et les Américains, des Néo-zélandais, des Australiens,

des Canadiens, des Italiens, des Portugais et des Grecs combattent en France sur le front occidental. A partir de juillet, les Alliés renforcés par les Américains reprennent le

dessus alors que l’Allemagne entre dans une période de crise. Des centaines de chars Renault FT 17 équipent neuf régiments d’artillerie et montent en ligne alors que les

Allemands n’ont pas d’engin équivalent.

Dans les Balkans, l’armée Alliée d’Orient, sous les ordres du général Franchet d’Esperey, passe à l’offensive et obtient le succès en septembre 1918 et précipite la défaite de

la Bulgarie, de l’empire ottoman et de l’Autriche-Hongrie.

Le 11 novembre 1918, l’armistice est signé à Rethondes, dans la forêt de Compiègne. La France a perdu 1 400 000 hommes. 680 000 veuves ont en charge 760 000 enfants

orphelins. Le quart du territoire est dévasté, les campagnes sont dépeuplées et l’économie exsangue. Une victoire pour la France certes, mais au goût amer… Des

Allemands vaincus, certes mais qui pensent avoir été trahie par leurs hommes politiques et qui pensent à leur tour à la revanche. 1914 – 1945 : une guerre de trente ans ?...

Lieutenant-colonel Gilles Aubagnac

Conservateur du musée de l’Artillerie

3

Madame Tirailleur

Un des privilèges dont bénéficièrent les tirailleurs sénégalais fut d’être autorisés

à se faire accompagner par leurs femmes et leurs enfants, non seulement dans

les cantonnements occupés au gré de leur affectation, mais aussi en campagne.

« Madame Tirailleur » assurait notamment l’intendance pour son mari et il lui

arrivait aussi de préparer les repas pour quelques-uns de ses camarades

célibataires qui profitaient ainsi de la popote familiale. Cet usage fut observé en

Afrique Noire comme en Afrique du Nord et resta en vigueur jusqu’à la

campagne du Maroc, à la veille de la Première Guerre mondiale. Lorsque les

tirailleurs sénégalais furent appelés à combattre en France à partir de l’été

1914, ils ne furent plus accompagnés par leurs femmes. Photographies et

cartes postales ont abondamment diffusé les images de ces familles, suggérant

l’idée que ces enfants de soldats africains seraient sans doute un jour, à leur

tour, des soldats de « la plus grande France ». Dans les récits des grands

témoins de la vie coloniale avant 1914, la description pittoresque des

cantonnements des tirailleurs n’occulte pas le fait qu’en certaines circonstances

« Madame Tirailleur » participa aussi aux opérations militaires.

Approvisionnant son mari en munitions ou rechargeant les armes sous le feu

de l’ennemi, « Madame Tirailleur » partagea les risques du combat aux côtés de

son mari, parfois jusqu’au sacrifice suprême. Comportement exceptionnel qui

valut à quelques-unes de ces discrètes héroïnes d’être citées à l’ordre de l’armée

ou l’ordre du jour, comme "Mouina, épouse du caporal goumier Ahmed Yacoub,

blessée mortellement au combat de Talmeust, en distribuant des cartouches sur la ligne de

feu".

Lieutenant-colonel Antoine Champeaux

Conservateur du musée des troupes de marine, Fréjus.

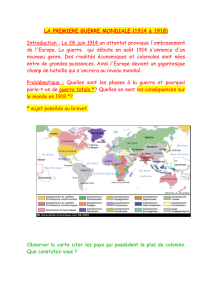

L'utilisation de l'image de la femme dans la propagande de

l'entre-deux-guerres.

Dans l'entre-deux-guerres les antagonismes entre les nations s'exacerbent ; chaque pays éprouve le besoin

d'entretenir le sentiment national à travers le détournement de l'image de la nation adverse, comme on peut le

constater dans ces trois documents de propagande. (Voir ci-dessous).

Les deux premiers sont des dessins extraits de magazines anglais («Le pas de l'oie ou la marche de la civilisation» ; «La Circé prussienne»),

le troisième, une affiche allemande de 1923 («Bas les pattes de la Ruhr»).

Trois figures féminines, allégories de la France, de la Prusse ou de la Civilisation permettent le dénigrement de l'adversaire par la

seule force de l'image, soutenue par très peu de texte.

Ce qui frappe d'abord, c'est la place de ces personnages féminins dans la composition de l'image : la Circé prussienne et

Marianne occupent une position dominante voire dominatrice en haut à droite et la Civilisation, bien qu'au second plan, évolue

au centre du dessin.

De plus, l'observateur peut identifier immédiatement ces personnages qui font partie de la culture commune. Ainsi

Marianne est reconnaissable à la cocarde ornant un bonnet qu'on devine phrygien et les couleurs du drapeau

français sont reprises dans toute l'image : la robe bleue, la peau et les yeux blancs, le bonnet et les lèvres rouges.

Chacun, aussi, connaît l'épisode de l'Odyssée où Circé transforme les hommes de l'équipage d'Ulysse en pourceaux

grâce à une potion ; «potion» (des coupes sont visibles au premier plan) et pourceaux à divers stades de

métamorphose que l'on retrouve autour du personnage. Le dessinateur a ajouté des attributs tels que le casque

dont les crins forment comme une chevelure et la croix militaire : il s'agit donc bien d'une Circé prussienne, comme

le précise le sous-titre. Enfin, la Civilisation emprunte les traits d'une Victoire mythologique.

Les connotations de ces représentations diffèrent cependant.

Un pas en arrière,

deux pas en avant… ?

Formuler une telle question, c’est déjà pressentir que la « Grande Guerre », qui a frappé

par sa durée, sa violence, l’ampleur des pertes humaines, a modifié les rapports entre les

combattants et celles qui les ont remplacés.

La durée du conflit a nécessité un recours important à la main d’œuvre féminine. Les

femmes, en occupant des emplois réputés masculins, s’éloignent alors des stéréotypes qui

s’attachent au « sexe faible ». Elles conduisent ambulances et tramways et travaillent dans

les usines d’armement, ce qui leur vaut le surnom de « munitionnettes » : ce terme

dissimule la pénibilité du travail et rassure les hommes qui redoutent la masculinisation de

ces « remplaçantes », volontiers représentées en bleu de travail, mais coiffées avec soin…

Tout au long du conflit, les femmes se dévouent auprès des hommes, dans le respect des

assignations qui sont traditionnellement les leurs : consoler, réconforter, soigner. Mais ces

tâches leur ont ouvert des espaces insoupçonnés de liberté : écrire à des hommes

inconnus pour les marraines de guerre, sortir souvent très tôt ou très tard et sans être

accompagnées pour celles qui travaillent dans les ouvroirs, les ateliers, les hôpitaux,

découvrir les hommes dans leur souffrances et leur nudité pour celles qui sont

infirmières, nouer plus librement des liens amoureux, couper leurs cheveux, raccourcir

leurs jupes ou porter le pantalon pour la commodité des travaux à effectuer à la place des

hommes, sur des machines peu adaptées à leur morphologie . Leur vision du monde et

d’elles-mêmes change et elles se découvrent soudain capables de faire ce à quoi leur sexe

et leur éducation ne les avaient pas préparées.

C’est pourquoi, même si la fin de la guerre s’est

accompagnée, pour beaucoup d’entre elles, d’un

retour dans leur foyer, et si elles ont pendant quatre

ans accompli leur devoir de citoyennes sans en avoir

obtenu les droits, les femmes de 1918 ne sont plus les

mêmes.

Le changement n’a dépendu d’aucune loi, d’aucun

décret : la guerre a ouvert dans les esprits les brèches qui ne

se refermeront plus…

Anne Simon-Carrère

Doctorante Paris8

En effet, la France et la Prusse sont montrées de façon extrêmement péjorative. Marianne, échevelée, a le regard fixe et exorbité d'une hystérique ; sa robe, remontée très haut,

glisse sur ses épaules et dénude son sein, alors qu'elle tient par le canon un fusil entre ses jambes. Sa main droite ensanglantée reste agressivement crispée sur les cheminées des

industries de la Ruhr qui la traversent. Son côté agressif est accentué par les armes et le casque renversé à ses pieds. La Circé est elle aussi agressive : même si elle ne tient pas

d'arme, elle possède des éléments d'uniforme militaire et son visage n'a rien d'amène. Elle aussi est dépravée. Nue jusqu'à la ceinture, les seins lourds, elle tient entre ses cuisses

écartées une coupe qui se renverse sur une bouteille de champagne elle-même renversée ; la fixité de son regard cerné semble due à l'ivresse et à la fatigue orgiaque. Elle ne voit

pas l'homme nu, en pleine métamorphose, qui tend ses pattes vers elle dans un geste de supplication ou d'adoration. Notons ici que l'image de Circé est particulièrement bien

adaptée à la visée péjorative : ce n'est pas en lions qu'elle transforme les hommes...

La Civilisation, quant à elle, est vue plutôt comme une victime : son corps est barré par la jambe horizontale du Prussien hurlant qui marche au pas de l'oie et la surveille, sabre à

l'épaule. L'expression effarée de son visage, le regard tourné vers ses pieds, montre à quel point elle a du mal à suivre, elle qui est plutôt faite pour voler.

L'image de propagande utilise donc des figures de femmes de façon très différente selon qu'elles représentent l'adversaire –qu'il faut dénigrer- ou la nation -qu'il faut mettre en garde.

Le message est clair pour chacune d'elles : la France est en pleine aliénation, outrancière et brutale, elle écrase la Ruhr ; la Prusse est dépravée et déshumanise le peuple; la Civilisation est en danger,

empêchée de suivre son cours par la marche guerrière de la Prusse.

Ainsi, c'est par le détournement de la culture collective, par l'organisation de l'image accompagnée de très peu de texte, par l'utilisation des codes et des symboles, que le dessin ou

l'affiche de propagande atteint efficacement son but : dénigrer l'adversaire.

Nadine Baré, Professeur de lettre au collège de Puget sur Argens.

4

«

Officiers, sous officiers et soldats des armées alliée

s

;

après avoir résolument arrêté l’ennemi,

vous l’avez pendant des mois,

avec une foi et une énergie inlassable, attaqué sans répit.

Vous avez gagné la plus grande bataille de l’histoire,

Sauvé la cause la plus sacrée :

La liberté du monde.

Soyez fiers.

D’une gloire immortelle vous avez paré vos drapeaux.

La postérité vous garde sa reconnaissance. »

Pour appréhender la place qu’occupe la femme pendant la Grande Guerre dans l’imaginaire collectif des Français, les images, les dessins et les caricatures de presse peuvent

fournir un terrain d’étude privilégié. En effet, ces représentations renvoient toujours à une représentation de la femme, au regard posé sur elle, par leurs auteurs et par les équipes

éditoriales au cours du conflit. En outre, du fait de leur diffusion dans la presse, elles interviennent dans le débat public. Elles s’insèrent ainsi dans un réseau d’images qui

s’affrontent ou se confortent. Elles reflètent donc l’imaginaire national tout en contribuant à le structurer, alors que s’élabore la mémoire visuelle de la Première Guerre mondiale.

Le journal illustré « À La Baïonnette » présenté dans cette exposition, est à notre sens un bon exemple de ce phénomène. Il est né le 23 janvier 1915. Cependant le 3 juillet de la

même année, il change de nom et devient simplement « La Baïonnette ».

On doit cet hebdomadaire à l’association du caricaturiste Henri Maigrot, dit « Henriot » et à la maison « l'Edition Française Illustrée ». Cette dernière qui en assure la logistique et

la diffusion, confie la direction de la rédaction à Charles Malexis, qui fixe sa ligne éditoriale : « toujours familiale et de bon ton ».

Le titre « La Baïonnette » si évocateur, illustre un des mythes les plus en vogue dans ces premières années de guerre, celui de « la charge à la baïonnette ». En effet, celle-ci est

depuis longtemps, le symbole du courage et de l’allant de l’infanterie française. C’est du moins ainsi que la propagande (le bourrage de crâne), les représente et les diffuse dans la

société.

Durant la période d’existence du journal, de 1915 à 1920, la production d’images, ne concerne pas seulement les cibles habituelles de la propagande, elle va donner de la femme

une représentation à travers des illustrations intéressantes dans leurs contenu, et parfois singulière dans leurs réalisations. C’est pourquoi les numéros présentés s’insèrent dans une

chronologie qui révèle les glissements de l’image de la femme que l’on peut constater au cours des années de guerre et d’immédiat après-guerre. La singularité paraît résider ici

dans la représentation parfois caricaturale de l’évolution des femmes, et la mise en scène des deux espaces, celui du front et celui de l’arrière, qui, chose qui peut paraître

étonnante, restent bien distincts.

En effet, la société française et ses médias ne fusionnent pas les deux espaces, comme si elle avait du mal à assumer un présent fragilisé par la guerre et la perte des repères sociaux

d’avant-guerre. Ces espaces sont matérialisés dans les illustrations réalisées par les plus grands noms de l’époque qui décrivent certes le front, mais aussi une guerre émancipatrice

qui accompagne non seulement l'entrée des femmes sur la scène publique, mais aussi et surtout les différents facteurs de progrès dans la perception de celle-ci dans la société.

Ces illustrations proposées et diffusées par l’hebdomadaire mettent aussi en exergue l'un des nombreux paradoxes de cette guerre, celui qui fait percevoir le conflit comme à la

fois générateur d’émancipation et d'intégration pour les femmes, que l’on décèle facilement dans les différentes représentations plastiques de la femme et plus spécialement, dans

un corps féminin libéré des contraintes des années d’avant 1914. On y voit aussi la figuration d’idées abstraites et nobles, matérialisées par la représentation de la beauté au service

de la Nation en guerre, dans les usines, les champs et les tâches de la vie quotidienne de ces jours de guerre interminables.

Cependant un deuxième élément de description vient nuancer cette apparente avancée. En effet, sous des dehors sereins et d’une certaine forme de normalité, la représentation de

la femme ainsi que sa place dans la société se trouvent aussi marquées par un conservatisme mettant en avant la famille, les enfants, le père et son retour…

Images qui marquent ainsi la volonté non seulement de consolider le rôle traditionnel des mères mais aussi celle de retrouver la société d'avant-guerre. Volonté qui d’ailleurs n’est

pas seulement le fait d’une pression des hommes du front, mais qui traduit un lien étroit avec les préoccupations du moment dans une société qui cache encore pour un temps ses

larmes...

Yves Gourmen, professeur au lycée Léon Chiris à Grasse, chargé de Mission auprès du musée de l’Artillerie.

« Aussi je profite de la journée de repos que nous a accordé le

général pour vous écrire. Le

chandail

que vous m’avez envoyé

m’a fait bien plaisir. Il est très chaud et le col est on ne peut plus

commode je peux le relever jusqu’au menton et me garantir la nuque

du froid. J’en suis ravi ». Extrait d’une lettre de poilu

La véritable paix est signée le 28 juin 1919 à Versailles. Elle

ne dure que vingt ans.

ADC Richard Maisonnave

Adjoint du conservateur du musée de l’Artillerie

11 NOVEMBRE : L’ARMISTICE

A la 11ème heure du 11ème jour du 11ème mois de l’année 1918 prenait

fin, il y a tout juste 90 ans, la première Guerre mondiale avec la signature

de l’Armistice à Rethondes, près de Compiègne, dans un wagon

transformé en bureau.

Dés le 5 novembre, les plénipotentiaires allemands passent les lignes

françaises avec un drapeau blanc afin de rencontrer les autorités

militaires au grand quartier général du maréchal Foch. Pour la

circonstance, c’est un wagon de la société des wagons-lits, aménagé en

Q.G., qui accueillera les deux délégations au calme, dans le silence et

l’isolement dû au respect de l’adversaire vaincu.

Le maréchal Foch reçoit le 8 novembre à 9h00 les allemands représentés

par M. Erzenberger et le Comte Von Oberndoff la discussion est sèche

de la part du maréchal, sans concession.

Le 9, les Allemands tentent de négocier certaines conditions mais le

maréchal Foch est ferme. Le 10, un message chiffré arrive par la T.S.F.

portant le numéro 3084 « le gouvernement allemand capitule ».

Enfin, le 11 novembre à 2h05 du matin, la séance finale a lieu, les

conditions définitives sont fixées par le général Weygand, la guerre doit

s’arrêter six heures après la signature de l’Armistice, les pays occupés

doivent être évacués.

L’Alsace Lorraine est restituée à la France, le matériel de guerre est

abandonné, les têtes de ponts sur le Rhin seront occupées, les

prisonniers libérés et après trois heures d’explications les Allemands

signeront. A 11 h00 le « cessez le feu » est sonné.

Le lendemain, 12 novembre, le maréchal Foch expédie, de Senlis, aux

armées l’ordre du jour n° 5961 ainsi conçu :

Le chandail

Ce tricot de laine, dont le nom

désuet renvoie à la langue de nos

grand-mères, est déjà évoqué au

XVIIIème siècle, en Bretagne. On

raconte que les johnnies de Roscoff,

marchands d’ail et d’oignon

l’enfilent pour avoir chaud sur le

bateau qui les emmène en

Angleterre vendre leur production.

On en parle encore aux Halles de

Paris à la fin du XIXème siècle, aux

alentours de 1894. Ces mêmes

marchands d’ail, habillés

chaudement le portent dans le froid

du petit matin tout en attirant

l’attention de la ménagère par une

abréviation toute populaire :

- « Marchand d’ail, chand d’ail ! »

Et voilà comment, par une simple

contraction de langage que l’on

appelle aphérèse, le tricot de

marchand d’ail serait passé à la

postérité.

Un habile marchand d’Amiens lance

la mode de ce qui ne sera plus

désormais que le chandail : ce tricot

sans boutons, aux mailles serrées et

qui tient chaud l’hiver.

C’est encore de lui dont il est

question dans les tranchées lorsqu’il

rejoint les poilus sur le front en

1915. Il en voit de toutes les

couleurs ce chandail tricoté par

quelques épouses, mères et

marraines de guerre.

Il n’est pas de poilu qui ne le

réclame ou qui ne l’évoque dans ses

lettres.

Madame Anne-Catherine David-Doise

Ce soldat porte le chandail réglementaire

à grosse côte de l'armée, le col retourné

certainement pour éviter que le col droit

de la vareuse de type 1914 ou 1915 ne racle.

« Si vous avez un

chandail

, ma chère amie, envoyez-le moi, mais

dans ce cas seulement car j'en ai en dépôt que je pourrais réclamer

s'il était nécessaire. Il n'y a donc pas lieu de faire une dépense, vous

saisissez ?

D'autant plus que je ne porte point ce vêtement dans le civil »

Extrait d’une lettre d’Henri Barbusse, datant du

18 Septembre1915, adressé à sa Jeanne Charrot, sa marraine de guerre.

5

HOMMAGE A VERDUN ET A SES « GUEULES CASSEES »

Le TROMMELFEUER, feu du diable, doit réduire à néant les positions françaises.

Les Allemands ont l’assurance après ce formidable pilonnage au 420 mm,

d’avancer debout sur des ruines, sans résistance afin de conquérir la place forte de

Verdun.

Cela se passe le 21 février 1916, l’armée française enterrée subit le choc du plus

gros bombardement de la guerre : 1225 pièces d’artillerie tirent durant 10 heures.

En quatre jours l’armée allemande ne progresse que de 6 Kms mais « ne passe

pas » à Verdun. Les corps et les âmes sont marqués à jamais.

De jeunes hommes de 20 ans sont mutilés pour toujours, ils n’ont plus de

mâchoire, un éclat d’obus leur a arraché le nez, leur face est broyée, ce sont les

« gueules cassées ».

Durant la Première Guerre mondiale, les progrès de la médecine permettent de

sauver les hommes broyés mais à la fin de la guerre rien n’est prévu pour eux, ils

s’enfoncent dans le désespoir.

A l’initiative de Bien-Aimé Jourdain, d’Albert Jugon et du colonel Picot, le 21 juin

1921 avec quarante mutilés se créé « l’union des blessés de la face ». Ils adoptent la

devise « sourire quand même » et grâce à leur solidarité s’entraident sans

subvention de l’Etat.

Ce combat se poursuit, mais il faut trouver de l’argent car le nombre d’adhérents

va croissant et il faut multiplier les galas, spectacles, tombolas…..

En 1926, l’association acquiert le Château de Moussy en Seine et Marne et compte

plus de 4 000 membres en 1930. La mémoire oublie la guerre, la solidarité s’étiole

et il faut trouver d’autres ressources.

En 1933 la création de la « Loterie Nationale » permet l’acquisition d’une maison des « Gueules cassées » au pied du Coudon près de Toulon dans le Var. Le premier centre

moderne de chirurgie maxillo-faciale y est ouvert.

A partir de 1935, le statut de « grand invalide » est reconnu et en 1940 une nouvelle génération des « gueules cassées » apparaît, renforcée des premiers blessés d’Indochine en 1948

suivit, en 1954, des premières victimes d’Algérie.

Mais pour soigner tous ces mutilés il faut des fonds et les « gueules cassées » créent en 1975 le LOTO avec en 1979 une reprise du jeu par l’Etat pour moitié actionnaire.

En 1988, la société devient « France Loto » puis « la Française des jeux » où les « gueules cassées » restent actionnaires à hauteur de 9,2 % ce qui permet de poursuivre son œuvre humanitaire.

Aujourd’hui plus de 4 000 membres font partie de cette association de blessés au visage dans une action de combat ou au service de l’Etat.

Cette entraide est de tous les domaines, allocations, bourses, obsèques, assistance juridique etc. et accueille, dans ses maisons de repos de soixante dix lits à Moussy et de cent trente

au Coudon, ses mutilés.

Une colonie de vacances, réservée aux enfants des « gueules cassées », reçoit chaque année garçons et filles en juillet. Sur place, il y a possibilité d’organiser dans un cadre agréable des séminaires.

Ce cadre est voulu par le colonel Picot qui rappelle en 1936 : « si le sacrifice fut accepté par tous, il comporta peut-être plus de grandeur d’abnégation de la part de ceux qui ne

possédaient rien. C’est pourquoi nous avons voulu pour nos camarades malheureux une demeure digne d’eux ».

L’action des « gueules cassées » s’étend du Cambodge au Kosovo, soutient « Médecins du monde », les populations sinistrées d’Amérique centrale, sauve des enfants en Asie avec sa

devise : « SOURIRE QUAND MEME ». ADC Richard Maisonnave

Adjoint du conservateur du musée de l’Artillerie

Le musée de l’Artillerie

Histoire, techniques et société

Inauguré en 1982, le musée de l’Artillerie est l’héritier du musée de Fontainebleau détruit en 1940 et, plus loin

encore, des collections des Grands Maîtres de l’Artillerie de l’Ancien régime. Initialement crée lors du transfert de

l’école de l’Artillerie à Draguignan en 1976 pour participer à la formation des artilleurs, il s’est depuis quelques

années largement ouvert vers l’extérieur.

Le musée de l’Artillerie présente un parcours dans le temps depuis les premiers âges de l’Artillerie avec des

catapultes et des trébuchets jusqu’à la période post coloniale en passant par un diaporama reconstituant une

bataille napoléonienne et l’utilisation du fameux canon de Gribeauval, l’Artillerie de la Grande Guerre ou encore le

débarquement de Provence en 1944.

Reconnu comme « Musée de France » depuis 2006 par le ministère de la Culture, il reçoit près de 20.000 visiteurs

attirés par la richesse de ses collections mais aussi par un programme vaste et diversifié d’expositions temporaires

et d’animations culturelles. Musée d’histoire, d’ethnographie, il croise les regards par des thématiques transverses

autour de l’histoire et de la société militaire.

►Suite de la page 1

Une nouvelle médecine de guerre.

Se fondant sur les résultats statistiques, les stratèges de

l’État-major pensaient que 70 à 90% de la totalité des

blessures de la guerre à venir seraient dues aux balles de

fusil de petit calibre. En frappant le soldat de plein fouet,

ces balles causeraient, dans la plupart des cas, très peu

d'infections. Le traitement chirurgical devait donc être très

succinctes à l'avant, les plaies seraient seulement

désinfectées à la teinture d'iode et pansées. Seuls les blessés

très graves mais certainement peu nombreux seraient gardés

sur le front. La majorité d'entre eux (85%) serait évacuée

rapidement vers les hôpitaux situés loin du front, où un

traitement chirurgical idéal serait réalisé par des équipes

expérimentées et dotées des derniers progrès de la

technique.

Le médecin inspecteur général Edmond Delorme avait

proposé, le 10 avril 1914, à l'Académie Nationale de

Médecine : « des opérations rares, retardées et pratiquées

hors du front, pour des blessures, de beaucoup les plus

fréquentes, dues aux balles de petit calibre. La pratique de la

conservation à outrance doit s'appliquer aux plaies des

membres, et même pour les blessures de l'abdomen, la

laparotomie [c'est à dire l'ouverture de la paroi abdominale] étant

en principe à rejeter (...) car les perforations sont minimes

et ont tendance à l'oblitération spontanée ». En effet, les

chirurgiens estiment que les nouvelles munitions de petit

calibre propulsé à très grande vitesse par les nouvelles

poudres ne feront que traverser les corps. Lorsque la guerre

éclate, on n’envisage que peu d'infections et pas de tétanos.

Dès le 4 août, les médecins sont dépassés par le grand

nombre et la gravité des blessures. Les ambulances

chirurgicales de l'avant, situées au niveau des divisions et

des corps d'armée, ne sont prévues que pour la mise en

condition d'évacuation des blessés, en dehors de tout

traitement. Les blessés sont souvent abandonnés à leur sort,

la lenteur des évacuations impose de trop nombreuses

amputations. A la fin août, 140.000 hommes sont perdus.

Dès le 13 octobre 1914 le fonctionnement du Service de

santé va s'adapter : accélération de la relève des blessés et de

leur évacuation (l'automobile remplace les chevaux) et

réorganisation des hospitalisations.

Le triage (ou catégorisation des blessés) devient

prépondérant au cours des années. Quatre groupes de

blessés sont définis : les « intransportables », traités dans

les hôpitaux de l'avant, les « inévacuables », gardés dans

les hôpitaux d'évacuation, les « évacuables sur la zone des

étapes », susceptibles de guérir en quatre à cinq semaines,

les « évacuables sur l'intérieur » dirigés, selon l'urgence,

vers des hôpitaux plus ou moins éloignés.

Ainsi, le Service de santé a su s'adapter rapidement et

passer d'une structure peu préparée et peu spécialisée à

une structure bien organisée et performante qui fait la

preuve de son efficacité lors de la dernière phase de la

guerre. Lorsque le front redevient mobile, au cours des

offensives de 1918, les formations sanitaires sont

échelonnées de façon plus régulière, de 10 à 200

kilomètres du front. Plus de 4000 voitures sanitaires

automobiles assurent les évacuations. Elles sont associées

à 200 trains sanitaires aménagés.

En quatre ans, la guerre a fait 3.593.000 blessés (dont

500.000 au visage), 1.100.000 invalides permanents,

36.000 amputés et 63.000 mutilés fonctionnels.

Lieutenant Xavier TABBAGH

Conservateur du Musée du Service de santé des armées – Val de Grace - Paris

Une nouvelle disposition des hôpitaux de l'avant va

rapidement être appliquée. Les chirurgiens les plus

expérimentés doivent se trouver au plus près du

front, afin de traiter le maximum de blessés, le plus

vite possible dans des structures hospitalières

correctes. Un effort particulier est consacré à

l’approvisionnement du front en matériels médico-

chirurgicaux performants. Les ambulances

chirurgicales de première ligne se spécialisent. Elles

opèrent les blessés présentant une extrême urgence

ou mettent les autres en condition d'évacuation.

Les ambulances de corps d'armée sont installées à

une distance de 13 à 30 kilomètres des premières

lignes, de manière à former de véritables hôpitaux

de 500 lits. On y adjoint des ambulances

spécialisées très mobiles, les ambulances

automobiles chirurgicales (« auto-chirs »). De

grands centres hospitaliers de 2000 à 3000 lits sont

déployés à proximité du front. Selon leur proximité

du front, ces centres portent le nom d'« hôpitaux

d'évacuation primaire », « hôpitaux d'évacuation

secondaire » (situés dans les gares ferroviaires

importantes), « hôpitaux d'évacuation de troisième

ligne » (installés à la limite de la zone des armées et

de la zone de l'arrière).

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%