Les endophénotypes : le point de vue de la biologie moléculaire

*Correspondance.

Adresse e-mail : [email protected] (R. Belzeaux)

© L’Encéphale, Paris, 2012. Tous droits réservés.

L’Encéphale (2012) 38, S62-S66

Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com

journal homepage: www.elsevier.com/locate/encep

Les endophénotypes : le point de vue

de la biologie moléculaire

Endophenotypes: the molecular biology point of view

R. Belzeauxa, b, c, *, E C. Ibrahimb, c, M. Cermolaccea, E. Fakraa, JM. Azorina

a Pôle de Psychiatrie Universitaire Solaris, Hôpital Sainte Marguerite, APHM, 13274 cedex 9, Marseille, France

b CRN2M UMR 7286, CNRS, Aix Marseille Université, 13344 cedex 15, Marseille, France

c FondaMental, Fondation de Recherche et de Soins en Santé Mentale, Paris, France

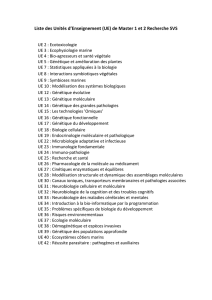

Résumé Les endophénotypes ont été proposés pour permettre une meilleure compréhension

de la biologie moléculaire de la vulnérabilité aux troubles psychiatriques sévères. Cette

revue de la littérature propose d’analyser leur défi nition du point de vue de la biologie

moléculaire en s’arrêtant tout d’abord sur la nature de l’héritabilité des endophénotypes.

En effet, cette notion ne révèle pas directement la nature du substrat moléculaire sous

jacent au trait étudié. Le génome est complexe et son étude laisse encore aujourd’hui

des zones d’ombre comme par exemple les polymorphismes rares. De plus, la volonté

que les endophénotypes aient une cohérence clinique et biologique, rend nécessaire de

préciser la fonctionnalité des polymorphismes associés aux endophénotypes. La complexité

de la défi nition et de l’utilisation des endophénotypes est illustrée par la complexité de

l’organisation du génome et l’importance des réseaux de gènes, mais aussi par l’existence

d’interactions gène-environnement et de l’existence probable de phénocopie.

© L’Encéphale, Paris, 2012

Summary Endophenotypes are proposed for a better understanding of the molecular

substrate underlying psychiatric disorders vulnerability. In this review, we discuss key points

of the defi nition of endophenotypes from the molecular biology point of view. First, we

examine the concept of heritability of endophenotype, which does not directly explain the

molecular mechanisms responsible for the studied disorder Indeed, we discuss the necessity

to better decipher the functional role of polymorphisms associated to endophenotypes,

especially if those endophenotypes would be assigned a clinical and biological value. The

complexity of endophenotypes defi nition and use in psychiatric research is also illustrated

by the complexity of the human genome organization and gene networks as well as by the

gene x environment interactions and also the possible existence of phenocopies.

© L’Encéphale, Paris, 2012

MOTS CLÉS

Héritabilité ;

Phénocopie ;

Troubles

psychiatriques

KEYWORDS

Heritability;

Phenocopy;

Psychiatric disorders

Un nombre important de publications fait état de progrès

sensibles concernant la connaissance de la vulnérabilité

génétique des troubles psychiatriques les plus fréquents.

En 2003, à l’occasion du cinquantenaire de la découverte

de la double hélice de la molécule d’ADN, on pouvait lire

que la révolution post-génomique, donnant accès à des

outils technologiques permettant d’étudier l’ensemble du

génome, serait une révolution dans l’étude des troubles

psychiatriques [1]. Cependant, les résultats des études

génétiques restent hétérogènes et la révolution attendue

Les endophénotypes : le point de vue de la biologie moléculaire S63

pourrait s’avérer décevante. Au point qu’un auteur, sans

doute un peu mélancolique, postulait qu’après avoir été le

cimetière de l’anatomo-pathologie à la fi n du XIXe siècle, la

recherche en psychiatrie pourrait être le cimetière de la

biologie moléculaire : le lieu où viendrait mourir l’espoir de

la toute puissance explicative des outils révolutionnaires de

la science contemporaine [2].

Plusieurs hypothèses explicatives sont régulièrement

discutées dans la littérature. La question de la pertinence

biologique du phénotype, la qualité de sa défi nition ou les

moyens d’améliorer l’approche phénotypique sont au cœur

des solutions proposées. C’est à partir de cette nécessité que

sont défi nis les endophénotypes ou phénotypes intermédiaires,

résultat théoriquement plus simple des variations génétiques

que l’expression phénotypique complexe de la maladie.

Il existe plusieurs défi nitions des endophénotypes qui

regroupent en général les traits suivants : ils doivent être

spécifi ques d’un trouble, indépendants de l’état ou de la

symptomatologie, stables dans le temps, héritables, présents

chez les apparentés sains plus fréquemment que dans la

population générale mais ils doivent s’agréger plus fréquem-

ment avec la maladie. Ils doivent être cohérents d’un point

de vue clinique et biologique, et, fi nalement, mesurables [3].

Ils sont à différencier clairement du grand nombre de bio-

marqueurs ou des marqueurs somatiques décrits dans les

troubles psychiatriques [4,5] même si certains bio-marqueurs

peuvent parfois remplir une partie des critères défi nissant

les endophénotypes [6,7].

L’objet de cette revue de la littérature est d’analyser la

défi nition et l’utilisation des endophénotypes en psychiatrie

du point de vue de la biologie moléculaire, en s’attachant à

deux traits particulier qui sont l’héritabilité et la cohérence

clinique et biologique.

Le paradoxe de l’héritabilité

Il est en est des pathologies psychiatriques comme de

nombreux traits complexes, physiologiques ou non, et donc

aussi des endophénotypes que la psychiatrie se propose de

défi nir : de nombreux auteurs attribuent à certains traits

complexes une héritabilité signifi cative ou importante mais

les résultats de la recherche des substrats moléculaires de

cette héritabilité ne démontrent l’existence de locus ou de

variants génétiques n’expliquant qu’une part très modeste

de cette héritabilité [8]. Un des exemples extrêmes de

ce problème concerne le Trouble Dépressif Majeur. Si son

héritabilité semble être établie entre 31 % et 42 % [9], la

recherche de polymorphisme génétique associé à la vulné-

rabilité à ce trouble reste à ce jour sans résultat probant,

malgré l’utilisation de techniques de méta-analyse incluant un

nombre considérable de sujets [10]. D’autres résultats, moins

décourageants, démontrent tout de même un écart entre

l’héritabilité, déterminée cliniquement, et la part de variance

du phénotype démontrée par les études moléculaires. Cet

écart est défi ni comme l’héritabilité manquante ou la part de

l’héritabilité non mise en évidence par l’approche moléculaire

utilisée [8]. Par exemple, l’héritabilité du neuroticisme est

évaluée entre 13 % et 58 % alors qu’une étude d’association

à l’échelle du génome démontre que les polymorphismes

peuvent expliquer 6 % de la variance du phénotype [11].

Plusieurs auteurs voient en fait dans le concept même

d’héritabilité une explication à ces déceptions.

Qu’est-ce que l’héritabilité : c’est la proportion de la

variance du phénotype attribuable à l’addition de facteurs

génétiques dans une population donnée à un moment donné,

autrement dit dans un environnement donné. C’est une

caractéristique phénotypique, et non génotypique, d’une

population, qui ne donne pas d’indication causale a priori sur

l’origine génétique ou non de cette proportion de la variance

du phénotype. Son calcul repose en général sur une méthode

de régression entre la mesure d’un phénotype donné chez

les ascendants et les descendants. Ce calcul suppose le plus

souvent que les effets génétiques sont additifs et surtout que

les effets environnementaux et génétiques, qui expliquent

ensemble 100 % de la variance, sont indépendants. Elle

est donc souvent surévaluée à cause de l’environnement

partagé dans les familles, des effets génétiques non additifs

tels que les interactions épistatiques, et, enfi n des interac-

tions gène-environnement. Certains auteurs insistent sur

la confusion qui existe à propos de l’héritabilité entre les

notions de causes et de variations [12]. L’exposition aux

facteurs environnementaux peut varier considérablement

et, mathématiquement, plus l’environnement va être

homogène, plus l’héritabilité augmente. D’un autre côté,

plus la population est homogène génétiquement, moins

l’héritabilité sera forte [13]. Finalement, l’héritabilité est

moins une caractéristique du trait étudié que l’effet que la

diversité génétique de la population étudiée exerce sur la

diversité phénotypique observée [13].

Ces limites dans l’utilisation du concept d’héritabilité

amènent à discuter de la confusion entre héritabilité et

détermination génétique [12]. L’héritabilité ne pouvant pas

avoir de valeur causale, elle n’est pas un indice quantitatif

de la détermination génétique du trait auquel on s’inté-

resse [14]. Autrement dit, une héritabilité élevée n’implique

pas une détermination génétique plus simple du trait [7].

Par exemple, à héritabilité comparable, la part de variance

phénotypique d’origine génétique est à moitié expliquée par

5 loci pour la dégénérescence maculaire liée à l’âge alors

que dans la maladie de Crohn, la part de variance expliquée

par plus de 30 loci est évaluée à 20 % [8].

Ainsi, la notion d’héritabilité d’un endophénotype doit

être utilisée avec précaution. Si de nombreuses études font

état d’une héritabilité signifi cative de nombreux phénotypes

intermédiaires, comme par exemple plusieurs fonctions

cognitives dans la schizophrénie [15], cette héritabilité ne

garantit en rien la pertinence génétique du trait étudié, et

donc fi nalement l’utilité de ce trait comme endophénotype.

La question de la cohérence clinique et biologique est à ce

moment là en question.

Cohérence et complexité

Problème de fréquence

et de nature des polymorphismes

Au delà des critiques parfois radicales que l’on trouve dans

la littérature à propos du concept d’héritabilité, on peut

affi rmer qu’il ne peut y avoir de recherche d’endophénotype

qu’adossée à une recherche en biologie moléculaire [16],

ce qui renvoie à la nécessité d’une cohérence biologique et

clinique de l’endophénotype. L’héritabilité ne garantissant

pas la valeur génétique de l’endophénotype, ni sa cohérence

clinique et biologique, c’est la démonstration de l’association

entre un endophénotype et au moins un variant génétique

qui défi nira un endophénotype utile.

La démonstration d’une telle association n’est pas simple

et plusieurs facteurs, liés à la structure même du génome

S64 R. Belzeaux et al.

humain et de ses variations, vont rendre cette stratégie

diffi cile. En effet, une des premières explications données

quand à la disjonction entre héritabilité et variation du géno-

type est d’abord celle d’un artéfact technique : les études

d’association actuelles, même si elles ont la volonté de

couvrir les polymorphismes ponctuels (ou SNP) sur l’ensemble

du génome (études GWAS), ne peuvent mettre en évidence

que des SNP suffi samment fréquents dans la population

générale. Si la variance du trait ou de l’endophénotype est

liée à des variants génétiques rares, c’est à dire existant

chez moins de 5 % de la population générale, ils ne seront

pas mis en évidence par les techniques actuelles car elles ne

permettent pas d’étudier ces variants [10]. Par ailleurs, ces

variants rares sont diffi ciles à découvrir « au hasard » car leur

effet prédit est sans doute très modeste sur le phénotype,

contrairement au variant rare des maladies mendeliennes [8].

Une conséquence de l’implication des variants rares est la

détermination de la taille des populations étudiées. Si l’hy-

pothèse testée est la recherche d’un variant rare ayant par

ailleurs un effet faible, quantifi é par un rapport des risques

(odds ratio), la population d’étude devra être considérable

pour obtenir une puissance suffi sante. Une étude récente

propose ainsi un calcul du nombre de sujets approchant les

100 000 patients pour les prochaines études sur le Trouble

Dépressif Majeur [10].

De même, des travaux laissent penser que d’autres types

de variant génétique, appelé des « Copy Number Variant »

ou CNV, qui correspondent à des réarrangements de l’ADN

chromosomique (délétions, duplications, inversion, translo-

cations) sur des segments de tailles très variables entre le

millier et les millions de bases nucléotidiques, pourraient

participer au substrat moléculaire de la vulnérabilité aux

troubles [17,18]. Jusqu’à récemment, l’étude des CNV

utilisait des techniques essentiellement cytogénétiques

moins démocratisées que les puces à ADN permettant de

détecter les SNP, ce qui a contribué à laisser dans l’ombre les

CNV. Néanmoins, les nouvelles avancées technologiques en

matière de séquençage à haut débit permettent maintenant

d’obtenir une véritable couverture exhaustive d’un génome

autant pour les SNP que les CNV [19].

Problème du sens biologique

des différences génétiques observées

L’identifi cation de polymorphisme associé à un endophé-

notype n’est qu’une étape, initiale, dans la description

de l’effet physiologique de ce polymorphisme et de ses

conséquences biologiques.

Une analyse de l’ensemble des résultats des études GWAS

publiées met en évidence que les SNP associés aux traits ou

aux pathologies complexes sont plus fréquemment situés

dans les régions promotrices des gènes mais aussi que 43 %

sont intergéniques et 45 % sont situés dans des introns [20],

laissant souvent inconnue la fonctionnalité des polymor-

phismes mis en évidence dans les études d’association. On

peut ajouter à cette diffi culté que si les SNP mis en évidence

sont dans un gène connu, il est fréquent que la fonction

de ce gène ne permette pas d’en déduire simplement son

lien biologique avec le trait étudié, rendant la cohérence

biologique souvent diffi cile à évaluer.

Cependant, on retrouve parfois des variants communs

à faible effet sur la variance phénotypique dans les mêmes

gènes qui sont impliqués dans des formes cliniques rares et

d’origine génétique, dont les variants rares ont par contre

un effet phénotypique fort, comme par exemple pour les

dyslipidémies familiales. Ce phénomène met en évidence

une continuité entre les formes graves d’origine génétique

et les variations physiologiques dans la population géné-

rale [21]. Cette éventualité reste malgré tout hypothétique

dans le champ de la psychiatrie, puisqu’il n’existe pas de

forme génétique biologiquement simple connue partageant

le phénotype des troubles psychiatriques fréquents. Une

exception cependant peut être discutée avec le syndrome de

Rett, dont l’expression phénotypique est parfois très proche

des troubles du spectre autistique mais dont l’étiologie est

très majoritairement liée à des mutations dans un seul gène

du chromosome X, MeCP2 [22]. Comme dans le cas de la

paralysie générale et de la découverte de la syphilis, le

psychiatre sent alors s’évanouir la pathologie vers d’autres

spécialités. Alors qu’il pourrait être exemplaire pour la

démarche dans la recherche des causes en psychiatrie, il crée

une entité sortant du champ de la spécialité, cas unique sans

doute en médecine où la démonstration d’une cause exclut

le diagnostic du champ nosographique. Dans ce cas, comme

dans celui des dyslipidémies familiales, les connaissances

des formes graves fortement génétiquement déterminées

peuvent éclairer la recherche étiopathogénique des formes

moins sévères ou des variations physiologiques d’un trait lié

à cette pathologie. Cette observation permet d’introduire la

notion de phénocopie qui défi nit des phénotypes comparables

dont l’étiologie peut être très hétérogène, en particulier

purement génétique dans un cas et environnementale dans

l’autre. Ce concept paraît très opérant dans la réfl exion sur

les échecs dans la démonstration des substrats moléculaires

des troubles psychiatriques ou des endophénotypes. Par

exemple, l’hypothèse selon laquelle le trouble dépressif

majeur recouvre en fait plusieurs troubles étiologiquement

distincts mais phénocopies l’un de l’autre est tout à fait

plausible. Il ne s’agit pas alors d’un problème d’homogénéité

du phénotype mais d’une hétérogénéité étiologique. Alors

que certains patients vont souffrir d’une maladie fortement

génétiquement déterminée, d’autres vont subir le résultat

d’interactions gènes-environnement alors qu’enfi n, d’autres

vont souffrir d’un trouble qui s’inscrit pleinement dans leur

histoire de vie [10,23].

Problèmes des réseaux de gènes

La complexité peut encore augmenter d’un niveau si l’on

considère le système biologique à l’échelle globale ce que

permettent théoriquement les études de l’ensemble du

génome. On peut déterminer dans ce cas des réseaux de

gènes, dans lesquels de nombreuses interactions biologiques

sont possibles, l’ensemble étant responsable de la variance

déterminée génétiquement du phénotype observé. On peut

aisément imaginer qu’une variation phénotypique soit le

résultat de la variation de la fonctionnalité d’une cascade

ou d’un réseau moléculaire, ce réseau pouvant être affecté

à des niveaux très différents selon les sujets. Les nœuds

ou hubs de ces réseaux sont des points clés responsables

des conséquences probablement les plus visibles alors que

les gènes à la périphérie de ces réseaux vont avoir un effet

beaucoup moins franc et d’autant plus diffi cile à mettre

en évidence. Cette approche pose cependant un problème

méthodologique : elle ne peut se baser sur la recherche des

SNP les plus signifi cativement associés à la variation d’un

trait ou d’un endophénotype. Elle doit bénéfi cier soit d’une

approche prenant en compte des gènes connus et des réseaux

Les endophénotypes : le point de vue de la biologie moléculaire S65

préalablement défi nis [24], mais qui peuvent laisser dans

l’ombre les réseaux les plus décisifs s’ils sont inconnus, soit

d’une approche qui se décale du génome au transcriptome,

qui, en rendant compte à un moment donné de l’expression

du génome, est plus en phase avec la fonctionnalité des

réseaux moléculaires. On n’est pas étonné de constater,

en miroir de la diffi culté de mettre en évidence des gènes

ayant un effet majeur dans la vulnérabilité à la dépression,

que les recherches de ce type aient permis de mettre en

évidence que les gènes les plus signifi cativement dérégulés

chez les patients déprimés soient à la périphérie des réseaux

moléculaires, loin des hubs des fonctions biologiques fonda-

mentales du cerveau [25].

Déception des approches globales

et place des modèles animaux

Finalement, certains auteurs ont proposé que l’étude des

endophénotypes n’était pas, très paradoxalement, une

méthode de choix pour découvrir de nouveaux variants

génétiques [6]. Sans doute les raisons évoquées plus haut

justifi ent cette proposition. Les endophénotypes pourraient

servir plutôt à mieux explorer et comprendre les mécanismes

moléculaires qui sous-tendent les processus impliqués dans

les troubles psychiatriques, à partir d’hypothèses clairement

formulées. C’est d’ailleurs dans ce sens que la proposition

récente d’intégrer les modèles animaux dans la recherche

d’endophénotype est capitale. Une étude sur le syndrome de

Rett et les troubles du spectre autistique souligne l’intérêt

de cette approche heuristique. Le raisonnement associe

un gène candidat bien connu (MeCP2), un endophénotype

électrophysiologique partagé dans le syndrome de Rett et

les troubles du spectre autistique et explore les liens entre

cet endophénotype et la biologie moléculaire des mutations

de MeCP2 dans un modèle animal [22].

Conclusion

Les endophénotypes ont été proposés au départ pour sim-

plifi er la découverte des variations génétiques associées à

des traits complexes comme les maladies psychiatriques,

en particulier à l’aide d’études portant sur l’ensemble du

génome. Le développement technologique des dernières

années a permis l’accumulation de données considérables

qui n’ont répondu que partiellement aux objectifs initiaux,

au point que certains auteurs appellent à une utilisation

différente de la stratégie des endophénotypes.

Le travail de réduction du trait complexe en un trait théo-

riquement plus simple ne garantit pas pour autant une plus

grande simplicité génétique. C’est le concept d’invariance

d’échelle, issu de l’étude des fractales, qui peut s’appliquer

ici aux données du vivant [6,26] : la réduction, qui porte

du coup mal son nom, ne garantie pas une simplifi cation,

le changement d’échelle pose les mêmes problèmes de

corrélation biologique entre un phénotype et le génotype

d’un individu. La complexité existe à chacune des échelles.

Dans un retour dépassionné à la clinique, on peut donc

penser que la validité et la stabilité de nos diagnostics et des

entités cliniques de la psychiatrie sont sans doute tout aussi

fi ables que celles des endophénotypes, en tous cas dans une

approche inférentielle et non purement catégorielle et trop

fragmentée en de multiples co-morbidités. Les endophéno-

types sont construits comme des traits susceptibles de mesurer

un concept avec l’objectif de découvrir le substrat moléculaire

de la vulnérabilité aux principaux troubles psychiatriques.

C’est d’ailleurs ce que souligne une revue de Kendler qui

insiste sur la fi abilité ou l’erreur de la mesure, qui peut être

très différente pour chacun des endophénotypes comme pour

les diagnostics psychiatriques [27]. On sait que la validité et

la fi abilité des diagnostics peut être très bonne en particulier

lorsqu’ils se basent sur des suivis de plusieurs années. Par

contre, l’auteur souligne combien ces données manquent

souvent quand on décrit la validité d’un endophénotype. Bien

entendu, la variance imputable à l’erreur de la mesure, si elle

est plus importante que celle du diagnostic en particulier,

peut dramatiquement biaiser ou rendre incompréhensible les

résultats d’une recherche d’endophénotype.

Enfi n, une autre question se pose à propos des endo-

phénotypes et de leur cohérence clinique et biologique :

l’existence d’anomalies mesurables chez les apparentés

sains. Celles-ci sont peut-être moins importantes quantita-

tivement ou moins fréquentes que chez les patients, laissant

ouverte la question de ce qui fait la différence entre un

sujet qui souffre d’un trouble et celui qui en est indemne.

Finalement, on peut discuter de l’existence d’un lien de

cause à effet entre gène, endophénotype et maladie et de

la nature de ce lien [27].

Le substrat moléculaire de la vulnérabilité aux troubles

psychiatriques est sans doute saisissable mais ne peut être

une fi n en soi. Pour reprendre une proposition de Lopez Ibor

et d’Hubertus Tellenbach, les gènes sont des possibilités qui

ne doivent pas nécessairement se transformer en réalité phé-

notypique [28], et bien au delà de tout culte téléonomique,

l’inné n’est pas l’inéluctable. Sans doute l’étude raisonnée

des endophénotypes, chez les patients mais surtout chez

les apparentés sains, peut aider à mieux comprendre ce

phénomène.

Déclaration d’intérêts

Les auteurs déclarent n’avoir aucun confl it d’intérêt en lien

avec cet article.

Références

[1] Merikangas KR, Risch N. Will the genomics revolution revolu-

tionize psychiatry? Am J Psychiatry 2003;160:625-35.

[2] Konradi C. Gene expression microarray studies in polygenic

psychiatric disorders: applications and data analysis. Brain Res

Brain Res Rev 2005;50:142-55.

[3] Hasler G, Drevets WC, Manji HK, et al. Discovering endophe-

notypes for major depression. Neuropsychopharmacology

2004;29:1765-81.

[4] Pajer K , Andrus BM, Gardner W, et al. Discovery of blood

transcriptomics markers for depression in animal models and

pil ot validation in subjects with early-onset major depression.

Transl Psychiatry 2012;2:e101.

[5] Belzeaux R, Formisano-Treziny C, Loundou A, et al. Clinical

va riations modulate patterns of gene expression and defi ne

blood biomarkers in major depression. J Psychiatr Res

2010;44:1205-13.

[6] C ourtet P, Gottesman, II, Jollant F, et al. The neuroscience of

suicidal behaviors: what can we expect from endophenotype

strategies? Transl Psychiatry 2011;1:e7.

[7] Glahn DC, Curran JE, Winkler AM, et al. High dimen sional

endophenotype ranking in the search for major depression

risk genes. Biol Psychiatry 2012;71:6-14.

[8] Manolio TA, Collins FS, Cox NJ, et al. Finding the missing

heritability of complex d iseases. Nature 2009;461:747-53.

S66 R. Belzeaux et al.

[9] Sullivan PF, Neale MC, Kendler KS. Genetic epidemiology of

major depression: review and meta-analysis. Am J Psychiatry

2000;157:15 52-62.

[10] Major Depressive Disorder Working Group of the Psychiatric

GWAS Consortium. A mega-analysis of genome-wide association

studies for major depressive d isorder. Mol Psychiatry 2012

[Epub ahead of print].

[11] Vinkhuyzen AA, Pedersen NL, Yang J, et al. Common SNPs

explain so me of the variation in the personality dimen-

sions of neuroticism and extraversion. Transl Psychiatry

2012;2:e102.

[12] Vineis P, Pearce NE. Ge nome-wide association studies may

be misinterpreted: genes versus heritability. Carcinogenesis

2011;32:1295-8.

[13] Carlier M, Roubertoux PL. Psychopathologie et génétique. Mode

d’emploi. In: Widlöcher D, e ditor. Traité de psychopathologie.

Paris : PUF, 1994, pp. 585-613.

[14] van Asselt KM, Kok HS, van der Schouw YT, et al. Role of

genetic analyses in cardiology: part II: heritability e stimation

for gene searching in multifactorial diseases. Circulation

2006;113:1136-9.

[15] Belzeaux R, Ibrahim EC, Fakra E, et al. Schizoph renia, genetics

and cognition. Encephale 2011;37(Suppl 2):S127-32.

[16] Gotlib IH, Hamilton JP. Bringing genetics back to psychiatric

endophenotypes. Biol Psychiat ry 2012;71:2-3.

[17] Malhotra D, Sebat J. CNVs: harbingers of a rare variant revolu-

tion in psychiatric genetics. Cell 2012;148:1223-41.

[18] Rucker JJ, Breen G, Pinto D, et al. Genome-wide association

analys is of copy number variation in recurrent depressive

disorder. Mol Psychiatry 2011 [Epub ahead of print].

[19] Mills RE, Walter K, Stewart C, et al. Mapping copy number

variation by population-scale genome sequencing. Nature

2011 ;470:59-65.

[20] Hindorff LA, Sethupathy P, Junkins HA, et al. Potential etio-

logic and functional implications of genome -wide association

loci for human diseases and traits. Proc Natl Acad Sci U S A

2009;106:9362-7.

[21] Manolio TA, Brooks LD, Collins FS. A HapMap harvest of

insights into the ge netics of common disease. J Clin Invest

2008;118:1590-605.

[22] Liao W, Gandal MJ, Ehrlichman RS, et al. MeCP2+/- mouse

model of RTT re produces auditory phenotypes associated with

Rett syndrome and replicate select EEG endophenotypes of

autism spectrum disorder. Neurobiol Dis 2012;46:88-92.

[23] Caspi A, Moffi tt TE. Gene-environment inte ractions in psy-

chiatry: joining forces with neuroscience. Nat Rev Neurosci

2006;7:583-90.

[24] Greenwood TA, Lazzeroni LC, Murray SS, et al . Analysis of 94

candidate genes and 12 endophenotypes for schizophrenia

from the Consortium on the Genetics of Schizophrenia. Am J

Psychiatry 2011;168:930-46.

[25] Gaiteri C, Sibille E. Differentially expressed genes in major

depres sion reside on the periphery of resilient gene coexpres-

sion networks. Front Neurosci 2011;5:95.

[26] Bullmore E, Sporns O. Complex brain networks: graph theo-

retical analysis of structural and functional systems. Nat Rev

Neurosci 2009;10:186-98.

[27] Kendler KS, Neale MC. Endophenotype: a conceptual analysis.

Mol Psychiatry 2010;15:789-97.

[28] Tell enbach H. La mélancolie. Paris : PUF, 1979.

1

/

5

100%