TG3.3.L`Asie du Sud et de l`Est, les enjeux de la croissance

TG3 : Dynamique des aires continentales :

TG3.3.L’Asie du Sud et de l’Est, les enjeux de la croissance

TG3.3.3. Japon - Chine : concurrences régionales, ambitions mondiales

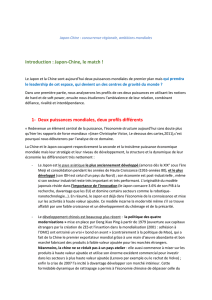

Introduction

Chine et Japon sont les deux plus grandes puissances asiatiques :

• le Japon → puissance ancienne et établie au régime démocratique et à l'économie libérale depuis

longtemps, est la 3e puissance économique mondiale

• la Chine → puissance qui s'est affirmée plus récemment, au régime communiste et à l'économie libérale

depuis les années 1980, est la deuxième puissance économique mondiale derrière les États-Unis depuis

2010, place jusqu'alors occupée par le Japon.

Ces deux pays ont donc eu des trajectoires très différentes et ont souvent entretenu des relations tendues.

Entre interdépendance économique et crispations politiques, ces deux Etats ne recherchent qu'une chose, à

imposer leur leadership. Leur rivalité est également mondiale.

Problématique : La Chine va-t-elle définitivement dépasser le Japon en tant que grande puissance

asiatique à l'échelle continentale et mondiale ?

I.Deux pôles concurrents en Asie

A.Montée en puissance de la Chine

B.Des partenaires aux économies interdépendantes

C.Deux puissances rivales en quête de leadership régional

II.Deux puissances aux ambitions mondiales

A.Deux modèles de puissances divergents

B.Une même volonté d’affirmation à l’échelle mondiale

C.Deux puissances vulnérables

I.Deux pôles concurrents en Asie.

A.Montée en puissance de la Chine

Chine : un pays émergent, qui s’est développé dans le cadre d’une économie planifiée

= Economie socialiste de marché. 1978. Deng Xiaoping. Réformes de l’ouverture

Atouts de l’immensité de sa main d’œuvre ainsi que de son marché potentiel de consommateurs.

Donc émergence économique en tant que pays atelier du monde.

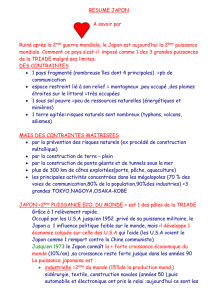

Le Japon est le leader historique de l’Asie. Son PIB représente près d’1/3 du PIB régional. Cependant le

pays traverse une longue période de « croissance dépressive » marquée par une alternance rapide de

phases de croissance et de récession. Jusqu’en 2009, le Japon était la 1ère économie d’Asie et la 2e

économie mondiale mais il a dû abandonner cette position à la Chine.

La Chine connaît depuis plus de 30 ans, une croissance très rapide de sa production.

Alors que leur PIB était comparable, l’écart entre les deux économies s’est creusé au profit de la Chine qui

produit aujourd’hui deux fois plus de richesses que son voisin.

Cependant, la forte croissance du PIB chinois n’a que partiellement compensé la différence de niveau de

vie entre les populations des deux états.

En 2014, le revenu moyen en Chine reste 5 fois inférieur au revenu moyen au Japon.

Puissances dominantes de l’Asie, les deux pays représentent ensemble plus de ¾ du PIB de l’Asie de l’Est

et du Sud.

Ils exercent donc une prédominance économique et apparaissent comme les deux grands centres

d’impulsion de l’économie asiatique.

B.Deux partenaires aux économies interdépendantes

Des économies complémentaires : concurrents et interdépendants

• leurs échanges commerciaux se sont intensifiés après l'entrée de la Chine à l'OMC en 2001 : entre 2000

et 2010, les exportations chinoises au Japon triplent, tandis que les importations japonaises en Chine

quadruplent. La Chine vend également de l’énergie et des matières au Japon qui en est dépourvu. Les

deux pays envisagent même un accord de libre-échange qui reste à l’état de projet.

• IDE japonais massifs sur le territoire chinois (1er pays d'investissements japonais en Asie) → attrait de la

MO chinoise, des infrastructures, du marché de consommation intérieur chinois en expansion

• rattrapage technologique chinois (et montée en gamme actuellement) grâce aux transferts de

compétences des entreprises étrangères, en particulier japonaises

C.Des puissances rivales en quête de leadership régional

L’Histoire de la région est marquée par le poids des guerres sino-japonaises dont l’occupation japonaise en

Chine de 1931 à 1945, marquée par des crimes de guerre (ex : les massacres de Nankin en 1937) et par le

refus aujourd’hui du Japon de les reconnaître comme tels (cette mémoire est d’ailleurs entretenue, visites

des politiques japonais au monastère de Yasukini).

Les relations diplomatiques sino-japonaises sont donc à la fois difficiles et tardives. Les deux pays ont signé

un « traité de paix et d’amitié » en 1978 par lequel les deux s’engageaient à ne pas « rechercher

l’hégémonie dans la région Asie Pacifique » mais dans les faits, les ambitions des deux puissances suscitent

de nombreuses tensions : rivalité géopolitique sur le leadership asiatique, course aux armements et

accès aux ressources énergétiques.

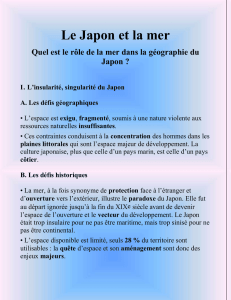

Les rivalités sont également d’ordre territorial, notamment concernant le tracé de leurs zones économiques

exclusives en mer. L’archipel des îles Senkaku (pour le Japon) ou Diaoyu (pour la Chine) en est un bon

exemple. Ces rivalités se font sur fond de convoitises des richesses naturelles des mers et des océans.

(ressources halieutiques et hydrocarbures)

II.Deux puissances aux ambitions mondiales

A.Deux modèles de puissances divergents

Le modèle de puissance chinois est prioritairement fondé sur l’acquisition de capacités militaires.

A l’opposé du « hard power » chinois, le modèle de puissance japonais est fondé sur son rayonnement

économique et culturel, qui atteint non seulement l’Asie, mais également l’Occident.

Deuxième puissance économique mondiale, leader dans le domaine des TICS, le Japon rayonne en effet

par une diffusion culturelle intense (mode vestimentaire, mangas, films, jeux-vidéos) avec les groupes

musicaux et les références esthétiques japonaises comme les cheveux teints (chappatsu) qui ont envahi en

quelques années l’ensemble du continent asiatique.

De ces deux modèles de puissance découlent aussi des jeux d’alliances relativement opposés.

B.Une même volonté d’affirmation à l’échelle mondiale

Le Japon reste une formidable puissance économique malgré la stagnation qui le mine depuis 20 ans. Il

possède une industrie puissante et innovante et son patrimoine à l'étranger lui rapporte bien plus que son

commerce. Mais le Japon cherche aujourd'hui à développer aussi bien son « hard power » que son « soft

power ».

Mais, aujourd'hui, confronté à la puissance ascendante chinoise, le Japon ne souhaite plus être seulement

une puissance économique et entend jouer un rôle politique mondial en s'émancipant de la tutelle des

Etats-Unis et ne plus être un nain politique

Depuis 1992, le Japon participe aux opérations onusiennes de maintien de la paix (Irak, Afghanistan). Avec

sa puissance économique et son investissement dans les institutions internationales, le Japon revendique

désormais un siège de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU.

Parallèlement, il tente de renforcer son image et rayonnement culturel dans le monde à travers

l'exportation de la culture de masse : mangas, dessins animés, jeux vidéo, musique (J-pop), cuisine.

Stratégie du Cool Japan.

La Chine s’appuie sur une puissance politique et militaire déjà ancienne.

Acteur diplomatique central, qui fait entendre sa voix dans les organisations internationale (ONU, OMC, G),

elle se pose comme le leader des pays du Sud.

Le renforcement de sa puissance militaire (2ème budget mondial, arme nucléaire) par une modernisation de

ses équipements navals, lui permet de défendre ses intérêts et de rivaliser avec la superpuissance

américaine.

Le Japon aspire à ne plus être un « nain politique ». Il revendique un siège de membre permanent au

conseil de sécurité de l’ONU, mais reste un acteur de second plan.

Traditionnellement pacifiste et protégé par le parapluie américain, il cherche à s’émanciper et à réaffirmer

son hard power : création d’une base à Djibouti, projet de révision de l’article 9 de sa constitution.

______________________________________________________________________________________

Le Japon et la Chine cherchent à renforcer leur puissance militaire.

Pour asseoir sa puissance commerciale et politique, la Chine développe son influence vers l’ouest,

notamment vers l’organisation de coopération de Shanghaï (OCS).

Par le biais d’accords bilatéraux, elle développe son « collier de perles » autour de l’océan indien.

De son côté, l’armée japonaise est contrainte par la constitution à ne jouer qu’un rôle défensif.

Le gouvernement, depuis 2012, a cependant fait progresser le budget de sa défense et milite pour un

accroissement du périmètre et du champ d’action du Japon, dans le but affiché de contrer l’influence

régionale de la Chine dont les dépenses militaires progressent encore plus vite.

Le Japon et la Chine s’opposent également sur le plan diplomatique.

Par exemple, le Japon, à l’instar de l’Inde ou du Brésil, réclame un siège de membre permanent au Conseil

de sécurité de l’ONU, ce à quoi s’oppose la Chine, officiellement au nom du passé militariste du Japon.

C.Deux puissances vulnérables

Chine

Les ambitions de la Chine sont menacées par le vacillement du modèle qui a permis son émergence.

La croissance s’est accompagnée d’inégalités sociales et de dégradations environnementales.

La hausse des salaires pèse sur la compétitivité de la main d’œuvre chinoise.

Le ralentissement de la croissance inquiète le parti communiste chinois qui redoute une remise en cause de

son pouvoir.

+ pb du niveau de vie (faible PIB par habitant)

+ pb non respect des droits de l’homme.

La Chine n'est encore qu'une puissance ascendante, un pays émergent dont le niveau de vie, s'il s'est

amélioré pour des millions de personnes, demeure globalement faible.

Japon

Le ralentissement économique japonais nourrit la thèse du déclin et la remise en cause du de son modèle

économique.

Les sujets d’inquiétude sont nombreux :

-vieillissement de la population

-endettement important

-essor de la précarité.

En outre entravé dans sa volonté de puissance politique par sa dépendance vis-à-vis de la présence

militaire américaine.

Conclusion

-Dans la zone Asie de l'Est : Chine et Japon sont les 2 puissances dominantes, bien que des puissances de

nature différente. La Chine est de loin la puissance commerciale dominante. Elle est aussi devenue un

investisseur majeur. Le Japon, lui aussi investisseur, n'a pas l'avantage de la croissance économique forte

mais garde les atouts d'une puissance industrielle et de la maîtrise technologique.

-Ces deux puissances se caractérisent par une forte interdépendance. On peut penser que les 2 États vont

continuer à se partager la domination sur l'Asie de l'Est, chacun ayant besoin de l'autre. Les deux pays sont

pourtant bien rivaux : l'action offensive de la Chine en Mer de Chine et la tendance à la militarisation du

Japon peuvent laisser planer des perspectives de conflits.

-A l'échelle mondiale, si le Japon cherche à acquérir une stature politique qui lui fait défaut, la Chine a une

certaine avance, de par sa place au Conseil de Sécurité de l'ONU et son poids dans les négociations

internationales. A cette échelle mondiale, le grand rival de la Chine n'est pas le Japon, mais bien les États-

Unis.

1

/

3

100%