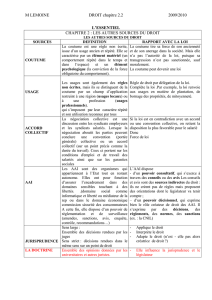

coutumes sociétés

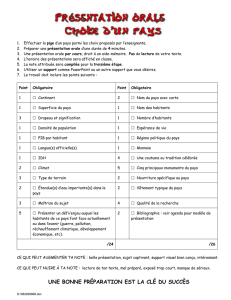

1

LA JUSTICE COUTUMIERE DANS LES PAYS

EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

Shura en Afghanistan – District de Rustaq ©Yann Colliou

Yann Colliou

+41 78 611 23 30

2

Table des matières

Introduction ................................................................................................................................. 3

Partie 1 – La coutume ................................................................................................................... 5

1.1 Définition et caractères généraux de la coutume ......................................................................... 5

1.2 La coutume en tant que source du droit ....................................................................................... 6

1.3 La rédaction des coutumes ........................................................................................................... 6

1.4 Les Constitutions coutumières et la coutume constitutionnelle .................................................. 7

1.4.1 Les Constitutions coutumières ............................................................................................... 7

1.4.2 La coutume constitutionnelle ................................................................................................. 8

1.5 Le droit coutumier et la colonisation ............................................................................................ 8

1.6 Le droit coutumier en tant que système juridique ..................................................................... 10

Partie 2 : Les limites de la justice d’état ....................................................................................... 12

2.1 Perception de la justice d’état par les populations locales ......................................................... 12

2.2 Le développement de modes de justice parallèle ....................................................................... 13

2.3.1 La justice parallèle au Cameroun ......................................................................................... 13

2.3.2 La justice expéditive ou « mob justice » .............................................................................. 14

Partie 3 : Le recours à la justice coutumière................................................................................. 16

3.1 L’objet de la justice coutumière - L’importance du lien social .................................................... 16

3.2 L’évolution et l’organisation de la justice coutumière ................................................................ 17

3.2.1 Les Territoires palestiniens ................................................................................................... 17

3.2.2 L’Egypte ................................................................................................................................ 24

3.2.3 L’Afghanistan ........................................................................................................................ 28

3.3 Les avantages de la justice coutumière ....................................................................................... 31

3.4 Les limites de la justice coutumière et les résistances ................................................................ 32

Partie 4 : Intégrer la justice coutumière dans les programmes de développement ........................ 34

4.1 Préalables / Constitutions ........................................................................................................... 35

4.2 La recherche ................................................................................................................................ 38

4.3 L’enregistrement de l’activité coutumière .................................................................................. 39

4.4 Codifications de la loi coutumière et l’introduction de garanties procédurales ......................... 41

4.5 Rapprochement avec la justice d’état ......................................................................................... 42

4.6 Formation et la sensibilisation des acteurs de la justice coutumière ......................................... 43

4.7 L’élaboration de principes d’action ............................................................................................. 44

Conclusion ................................................................................................................................. 46

Bibliographie .............................................................................................................................. 47

3

Introduction

La justice coutumière doit-elle être intégrée dans les programmes de développement visant à

garantir les droits de l’homme et l’accès à la justice ? cette question est devenue cruciale si l’on

considère qu’aujourd’hui, dans les pays en développement, plus de quatre-vingt pour cent des litiges

sont résolus hors du cadre de la justice formelle.

Dans beaucoup de pays l’accès à la justice est une question de vie ou de mort, l’expropriation illégale

de terres retire à des dizaines de milliers de paysans leur outils de travail, les forçant à l’exode.

Beaucoup de femmes se retrouvent privées de leurs biens par leurs belles familles à la mort de leur

mari, les laissant dans le dénuement le plus total. Des groupes extrémistes prospèrent dans certaines

régions car ils proposent des formes de règlement de conflit là ou l’état est l’absent, laissant une

large place à l’arbitraire. Ces quelques exemples, et bien d’autres, démontrent la nécessité d’outils

de gouvernance, de systèmes de justice efficaces. Malheureusement, ces besoins restent insatisfaits.

La communauté internationale et les pouvoirs locaux se sont concentrés sur des programmes d’aide

visant à soutenir les institutions officielles, telles que la magistrature, la police, l’administration

pénitencière. La justice coutumière est souvent considérée comme incompatible avec les « valeurs »

de l’état nation moderne. Mais malgré ces aides massives et cette focalisation sur le système

étatique, ils n’a pas été possible de mettre en place des systèmes de justice accessibles à tous, ils

sont souvent géographiquement inaccessibles, ils sont considérés comme étant corrompus, les

décisions de justice mettent beaucoup de temps à être rendues, ils n’ont pas toujours la validation

des autorités religieuses locales, ils ne sont pas culturellement adaptés.

Par conséquent, les mécanismes locaux ou communautaires de gestion de conflit restent

globalement, par défaut, très largement utilisés. Les institutions coutumières régissent la vie d’une

grande partie de la population des pays en voie de développement. Mais nous constatons que la

place faite à l’individu au sein de la justice coutumière n’est pas la priorité, le but étant la paix sociale

au sein de la communauté. Cela pose donc des questions en termes de respect des droits

fondamentaux de la personne. Dans ces systèmes opérant en marge du système étatique, quelles

sont les garanties du respect des normes internationales en matière de droits de l’homme et de

justice pénale ?

Il y a depuis quelques années, dans le domaine du développement, un regain d’attention pour la

justice coutumière, qui commence à être considérée comme étant le moyen permettant aux

populations marginalisées et défavorisées comme les femmes et les enfants d’avoir accès à la justice

ou du moins à des formes de règlement de conflit. Mais ce domaine reste encore peu et mal étudié,

et bien que la justice informelle soit exclusive dans certaines régions, il n’existe pas à notre

connaissance d’initiatives visant à quantifier ou à enregistrer l’activité de la justice coutumière,

excepté une initiative pilote que nous allons présenter dans ce travail. A quelques exceptions, les

études menées abordent le sujet de manière assez générale et présentent peu d’études de cas.

Dans une première partie, nous tenterons de définir les caractères généraux de la coutume, nous

nous intéresserons à la coutume en tant que source matérielle du droit, au droit coutumier en tant

que système juridique et à sa cohabitation avec les autres systèmes. Nous mesurerons l’impact de la

colonisation sur l’ordre juridique en place.

4

Nous nous concentrerons dans une deuxième partie sur les limites de la justice d’état, sur la

perception qu’en ont les populations locales ainsi que sur les conséquences de l’évitement de ses

institutions par les population et par conséquent sur le développement de modes de justice

parallèles et de pratiques d’un autre temps.

Dans ce contexte de rejet ou d’évitement de la justice d’état le recours croissant à la justice

coutumière sous différentes formes reste l’alternative qui semble proposer le plus de garanties. Nous

détaillerons dans une troisième partie les modes de fonctionnement de la justice coutumière dans

trois contextes spécifiques, à savoir les Territoires Palestiniens, l’Egypte et l’Afghanistan. Ce travail

nous permettra de mieux appréhender les avantages et les limites de ces systèmes de justice.

Les constats que nous aurons fait nous permettront de suggérer des modes d’action à l’attention des

organisations de développement souhaitant intégrer la justice coutumière dans les programmes

d’accès à la justice et de présenter les préalables à respecter avant d’intervenir dans ce domaine.

Nous détaillerons les activités liées à la recherche dans le domaine, à l’enregistrement et à la

codification des décisions, au rapprochement entre les deux ordres juridictionnels, à la formation des

acteurs et enfin à l’élaboration de principes d’action.

Il y a un champ de tension évident entre ce que certains qualifient de volonté hégémonique et

centralisatrice du droit et la justice coutumière. Dans ce contexte, nous tenterons d’évaluer les

possibilité de rapprochement et de collaboration entre les institutions judiciaires de l’état et les

instances coutumières de justice. Nous proposerons des activités visant à « décloisonner » la justice

coutumière et à faciliter le travail des acteurs du développement, dans un objectif d’un meilleur

accès à la justice pour les populations défavorisées. Tout ceci en évitant de minimiser le rôle de la

justice étatique et en proposant des principes d’action et un guide de bonnes pratiques à l’attention

des organisations de développement souhaitant mettre en œuvre des programmes dans ce domaine.

5

Partie 1 – La coutume

1.1 Définition et caractères généraux de la coutume

La coutume est un « usage juridique oral, consacré par le temps et accepté par la population d'un

territoire déterminé »

1

. La coutume est une règle de droit née d’un usage prolongé et peu à peu

considéré comme obligatoire.

2

Ces deux définitions nous semble particulièrement pertinentes car

elle démontrent les principaux éléments qui définissent l’existence d’une coutume à savoir son

acceptation par une majorité d’une population donnée, un usage prolongé et son caractère

obligatoire. A cela il faudrait rajouter que pour devenir coutume, un usage doit être général, c’est-à-

dire largement répandu, il doit être constant, c’est à dire régulièrement suivi.

La notion de coutume est ancienne, elle précède certainement celle de la loi dans l’histoire du droit,

mais contrairement à la loi, elle est plus délicate à caractériser, elle est considérée comme

« fuyante »

3

. La coutume se définit en premier lieu par son caractère répétitif. Selon Virginie Saint

James

4

, il est très difficile d’étudier le processus coutumier, classiquement il est admis qu’il faut une

longue période de temps pour former la coutume, cependant il est difficile, voire impossible de

définir l’origine temporelle de la plupart de nos coutumes. L’ancien droit français avait parfois, pour

sa part, fourni un repère dans la durée avec l’exigence d’une pratique répétée pendant un minimum

de quarante années.

Dans son rapport introductif sur la place de la coutume dans l’ordre juridique haïtien, Gilles Paisant

présente deux éléments constitutifs de la coutume, l’un matériel, l’autre psychologique.

D’un point de vue matériel, pour devenir coutume, la pratique considérée doit bénéficier d’une

certaine étendue dans l’espace. A cet égard, la portée des coutumes est très variable. Alors que

certaines présentent un caractère général comme par exemple la faculté reconnue aux mineurs

d’effectuer de menus achats courants malgré leur incapacité juridique, d’autres ne se constatent que

dans des zones géographiques restreintes, spécialement en matière rurale. Il est évidemment

impossible de préciser la portée géographique minima en deçà de laquelle une pratique ne pourra

plus être reconnue en tant que coutume. Paisant précise que si les coutumes n’étaient appréciées

qu’à l’aune de leurs éléments matériels, elles ne resteraient que des pratiques en principe

impuissantes à constituer de véritables règles de droit.

La différence entre une pratique et une coutume tient à l’existence pour cette dernière d’un élément

psychologique complémentaire, qui est la conviction bien établie, parmi les membres d’un groupe

social, que telle ou telle pratique ou tel ou tel comportement sont obligatoires et doivent être

respectés.

La coutume est d’acceptation variable selon les continents et les systèmes juridiques considérés

5

.

Dans les pays de droit romano-germanique, la coutume ne peut théoriquement jouer un rôle que si

la loi y fait référence, les arguments fondés uniquement sur la coutume sont irrecevables devant les

tribunaux, ce qui est a contrario possible dans les système juridiques de common law.

1

Le Grand Robert, Dictionnaires le Robert, 1994. Coutume, p.5201.

2

Patrick Courbe - Jean-Sylvestre Bergé, Introduction générale au droit, Dalloz, 2013, p66.

3

Gilles Paisant « B. Oppetit, Sur la coutume en droit privé, Droits, n°3, 1986, p.46.

4

Maître de conférences de droit public à l'Université de Limoges.

5

Gilles Paisant « F. Terré, Introduction générale au droit, 5è éd. Dalloz, 2000, n°202 ».

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

1

/

49

100%