Article RGDM - ORBi

© Les Études Hospitalières

En Belgique, la problématique des accidents thérapeutiques est depuis long-

temps, comme elle l’a été durant plusieurs années en France, aussi irritante pour

les théoriciens et praticiens du droit médical qu’elle est douloureuse et souvent

injuste pour les patients qui en sont victimes. Il s’agit en particulier (mais pas

seulement) des infections nosocomiales 1, qui sont, d’une part, absentes lors de

l’admission à l’hôpital et, d’autre part et surtout, indépendantes des soins prodi-

269 Revue générale de droit médical

n° 38 mars 2011

* Courriel : [email protected].

1. Que l’on s’accorde à définir comme les infections acquises au cours du séjour à l’hôpital, en

tenant compte d’un délai d’incubation généralement admis de quarante-huit heures (tribunal de

première instance de Liège, 7 janvier 2002, Revue générale des assurances et de la responsabilité

[RGAR], 2002, n° 13.573 ; M. VANDERWECKENE, « Les infections nosocomiales : une simple question

d’hygiène hospitalière ? », RGAR, 2002, n° 13.568).

Le nouveau régime belge

d’indemnisation des dommages

résultant de soins de santé

Gilles GENICOT

Avocat au barreau de Liège,

maître de conférences à l’université de Liège *

SOMMAIRE

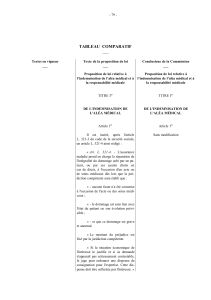

I. – LES LIGNES DE FORCE DU NOUVEAU SYSTÈME D’INDEMNISATION

A. – Champ d’application et dommage indemnisé

B. – Système général élaboré par la loi du 31 mars 2010

C. – Le fonctionnement du nouveau système d’indemnisation

II. – LES CONSÉQUENCES ET LES LIMITES DU NOUVEAU SYSTÈME D’INDEMNISATION

A. – Cohérence du système avec les droits du patient

B. – Indemnisation des dommages et maîtrise corporelle

38-art GENICOT:Mise en page 1 02/03/2011 18:37 Page 269

téléchargé le 2011-03-31 à 16:15:03 par [email protected]

diffusion interdite © Les Études Hospitalières

gués et de l’affection pour le traitement de laquelle l’hospitalisation a eu lieu. On

sait que, quelles que soient l’ampleur et la rigueur des mesures d’asepsie et de

désinfection mises en place, le taux d’infections nosocomiales est pour ainsi dire

incompressible, même s’il n’est pas forcément constant. Elles existent de manière

universelle dans toute institution hospitalière et il paraît impossible de les éradi-

quer, ne fût-ce qu’en raison de leur genèse très certainement multifactorielle et

quasiment toujours impossible à déterminer avec précision. Il est dès lors hardi

de déduire en soi de la survenance d’une telle infection l’existence d’une faute

dans le chef de l’hôpital ou de son personnel ; en conséquence, l’appréhension

de ce type d’infections, et plus généralement de tout accident médical non fau-

tif, au moyen des règles régissant la responsabilité civile médicale, apparaît sin-

gulièrement malaisée 2.

La Cour de cassation belge a au demeurant entrepris, depuis quelques années,

d’affermir, avec une ferme volonté d’orthodoxie, le paysage de la responsabilité

civile, qu’il s’agisse de la charge de la preuve, de l’exigence de certitude causale

ou de la notion de perte d’une chance. Ces rappels à l’ordre ne paraissaient pas

autoriser d’excursions audacieuses en dehors des canevas bien établis et des sen-

tiers battus du raisonnement classique en droit de la responsabilité, dans le but

d’indemniser des dommages exceptionnels dont il n’est pas possible d’identifier

avec précision ni la cause génératrice ni a fortiori son caractère fautif. Dans ce

contexte, la jurisprudence belge est, sur la question des accidents médicaux non

fautifs, sensiblement plus réduite que son homologue française, sans qu’il soit ici

possible de se perdre en conjectures pour tenter d’expliquer cette disparité ; en

conséquence, chacune de ses étapes est soigneusement épinglée par une doc-

trine attentive 3.

Les auteurs ont du reste pris le relais de juges peu sollicités. Le constat, largement

partagé, qu’il est difficile, sinon impossible, de réparer pareils accidents par le jeu

de la responsabilité civile individuelle a été mis en avant par plusieurs spécialistes

ou groupes de travail belges, depuis une quinzaine d’années 4. Qu’il s’agisse de

LE NOUVEAU RÉGIME BELGE D’INDEMNISATION DES DOMMAGES RÉSULTANT DE SOINS DE SANTÉ

270

n° 38 mars 2011

Revue générale de droit médical

2. Sur le droit de la responsabilité médicale en Belgique, v. notre ouvrage de synthèse : G. GENICOT,

Droit médical et biomédical, Bruxelles, Larcier, coll. de la Faculté de droit de l’université de Liège,

2010, p. 263-516 ; sur la prise en compte, dans ce schéma, du risque et sur l’exigence croissante

de sécurité du patient, et sur la problématique spécifique des infections nosocomiales, p. 413-437.

3. Les décisions recensées témoignent du reste de l’irréductible controverse qui parcourt notre

jurisprudence. C’est ainsi que, creusant plus profondément un sillage qu’elles avaient déjà entre-

pris de dessiner, les juridictions liégeoises font à cet égard œuvre progressiste, tandis que le tribunal

de première instance de Bruxelles s’en tient, pour sa part, à une approche plus classique (v. notre

commentaire : « Infections nosocomiales : la responsabilité médicale au milieu du gué », Jurispru-

dence de Liège, Mons et Bruxelles [JLMB], 2010, p. 755-761).

4. V. not. Responsabilité et Accidents médicaux, T. VANSWEEVELT (dir.), Anvers, Mys & Breesch, série

Recht en Gezondheidszorg, 1996, spéc. l’article de J.-L. FAGNART, « La réparation des accidents médi-

caux. Proposition de réforme », p. 53 ; de ce même auteur, v. « La réparation des accidents médi-

caux. Perspectives d’avenir », in Actualités du droit de la santé, J. CRUYPLANTS et J.-L. FAGNART (dir.),

Bruxelles, Jeune Barreau de Bruxelles, 1999, p. 361 ; v. aussi R.-O. DALCQ, « L’évolution récente de

la responsabilité médicale », in Liber amicorum Yvette Merchiers, Bruges, Die Keure, 2001, p. 734.

© Les Études Hospitalières

38-art GENICOT:Mise en page 1 02/03/2011 18:37 Page 270

téléchargé le 2011-03-31 à 16:15:03 par [email protected]

diffusion interdite © Les Études Hospitalières

mettre en avant la fonction « réparatrice » de la responsabilité civile, face à une

atteinte grave et non consentie à l’intégrité physique du patient, en insistant sur

l’importance d’indemniser des victimes durement atteintes dans leur chair, ou de

prôner l’avènement d’une législation spécifique relative aux accidents médicaux

procédant d’un risque thérapeutique ou consécutifs à la réalisation d’un aléa,

les propositions novatrices ont toutefois peiné à se faire entendre.

Lorsque le monde politique s’est décidé à prendre le relais de ces doléances – bran-

dies concurremment par des associations de patients ou de consommateurs –,

plusieurs projets et propositions de lois furent déposés en vue d’instaurer une col-

lectivisation des risques thérapeutiques par la mise sur pied d’un système d’in-

demnisation no fault, voire entièrement détaché des mécanismes de responsabi-

lité 5. Ces initiatives n’ont cependant pas abouti. Les réflexions ont fort logiquement

pris un nouveau tour lorsque la jurisprudence française s’est cristallisée, au plus

haut niveau des deux ordres juridictionnels, dans un sens favorable aux victimes

– dont l’on déplorait qu’il ne paraisse pas possible de l’emprunter en Belgique –,

avant que ces solutions soient intégrées dans les lois françaises n° 2002-303, du

4 mars 2002 (relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé),

et n° 2002-1577, du 30 décembre 2002 (relative à la responsabilité civile médicale

et à l’assurance de la responsabilité médicale), qui ont connu un écho certain en

Belgique 6.

Cet intérêt soutenu, doublé de critiques de plus en plus vives adressées à un

droit de la responsabilité civile (nécessairement) enserré dans une gangue rigou-

reuse l’empêchant de répondre à de légitimes prétentions indemnitaires impos-

sibles à rattacher à une faute ou à un autre fait générateur de responsabilité clai-

rement identifié, n’a rien d’étonnant. C’est que les infections nosocomiales, et

plus largement les accidents thérapeutiques, constituent bien davantage qu’un

terrain juridique mouvant et instable, aux chausse-trappes diverses : c’est d’un

véritable problème de société, de solidarité, de santé publique qu’il s’agit ici.

LE NOUVEAU RÉGIME BELGE D’INDEMNISATION DES DOMMAGES RÉSULTANT DE SOINS DE SANTÉ

271 Revue générale de droit médical

n° 38 mars 2011

5. V. le rapport de H. DIERICKX,Auditions sur les aléas thérapeutiques et la responsabilité médicale. Rap-

port fait au nom de la Commission de la santé publique, de l’environnement et du renouveau de

la société, « Doc. Parl. », Chambre, session 2003-2004, 27 avril 2004, document n° 51-1052/001,

ainsi que l’étude très complète de C. DELFORGE, « Vers un nouveau régime d’indemnisation des

accidents médicaux ? », Revue de droit de la santé, 2004-2005, p. 86, qui examine ces propositions

de lois à la lumière des solutions retenues en droit comparé.

6. V. notre article « Faute, risque, aléa, sécurité », in Droit médical, Y.-H. LELEU (dir.), Bruxelles, Lar-

cier, coll. « Commission Université-Palais », 2005, vol. 79, spéc. p. 111-160 ; sur le régime mis en

place par les lois françaises des 4 mars et 30 décembre 2002 quant aux infections nosocomiales

et aux risques thérapeutiques au sens large, tel qu’il a été présenté par la doctrine facilement

accessible en Belgique, v. not. Y. LAMBERT-FAIVRE, « La responsabilité médicale et sa garantie d’assu-

rance dans la législation française de 2002 », in Mélanges offerts à Marcel Fontaine, Bruxelles, Lar-

cier, 2003, p. 808 ; dans le même ouvrage, G. VINEY, « L’originalité du régime d’indemnisation

des risques sanitaires en droit français », p. 851 ; D. MARTIN, « Le dispositif français d’indemnisa-

tion des victimes d’accidents médicaux, par la voie du règlement amiable », in Évolution des droits

du patient, indemnisation sans faute des dommages liés aux soins de santé : le droit médical en mou-

vement, G. SCHAMPS (dir.), Bruxelles-Paris, Bruylant-LGDJ, 2008, p. 473.

© Les Études Hospitalières

38-art GENICOT:Mise en page 1 02/03/2011 18:37 Page 271

téléchargé le 2011-03-31 à 16:15:03 par [email protected]

diffusion interdite © Les Études Hospitalières

L’insistance se fit de plus en plus vive pour que les accidents médicaux sans rela-

tion avec l’échec des soins fassent l’objet d’une intervention législative ; celle-ci

apparaissait de plus en plus nécessaire, à tout le moins pour organiser l’indem-

nisation des préjudices irrémédiablement liés à la réalisation d’un aléa, où il n’est

pas possible de faire appel aux notions de risque ou de sécurité pour étendre le

spectre de la responsabilité civile traditionnelle. Le souci mis en évidence était de

permettre la prise en charge, en dehors de cette responsabilité (trop) stricte-

ment entendue, de dommages qui appellent un sursaut tendant à une meilleure

gestion collective de malheurs exceptionnels. Ce n’est pas nouveau : en Belgique

comme en France, des études pénétrantes ont mis en évidence que la respon-

sabilité civile n’a nulle vocation à soulager l’intégralité des souffrances, malheurs,

dommages ou préjudices 7.

Le législateur belge a tardé à se laisser convaincre et le résultat auquel il est initia-

lement parvenu était à ce point insatisfaisant qu’il est demeuré lettre morte. L’op-

tique de la loi du 15 mai 2007 relative à l’indemnisation des dommages résultant

de soins de santé 8consistait à exclure complètement ceux-ci du domaine de la

responsabilité pour faute, en vue de les orienter vers un système d’indemnisation

forfaitaire et partiel, intégralement fondé sur la solidarité collective. Ce texte, que

la doctrine fut prompte à critiquer – en raison notamment de l’exclusion inac-

ceptable de tout recours au juge dans ce cadre et de l’opacité, des imperfections

et des incohérences du système ainsi mis en place –, n’est jamais entré en vigueur.

La loi du 15 mai 2007 a été abrogée et remplacée par la loi du 31 mars 2010

relative à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé, que

l’on voudrait ici présenter 9. Le nouveau texte met en place un système remodelé,

plus équilibré et satisfaisant, transposant le modèle français « à deux voies » d’in-

LE NOUVEAU RÉGIME BELGE D’INDEMNISATION DES DOMMAGES RÉSULTANT DE SOINS DE SANTÉ

272

n° 38 mars 2011

Revue générale de droit médical

7. Même si, par contraste, il n’est guère novateur de considérer – en droit médical comme ailleurs,

mais peut-être surtout en cette matière – « que l’objectif à atteindre est l’indemnisation rapide et

équitable de tous les dommages encourus par les victimes d’accidents » (F. RIGAUX, « Logique,

morale et sciences expérimentales dans le droit de la responsabilité », in Responsabilités et Assu-

rances. Mélanges Roger O. Dalcq, Bruxelles, Larcier, 1994, p. 522). V. sur ce point notre ouvrage

Droit médical et biomédical, préc. supra note 2, p. 269-275 et les références citées.

8. Moniteur belge, 6 juillet 2007. Une autre loi fut adoptée le même jour concernant le règlement

des différends dans ce cadre. Pour un examen complet assorti de l’éclairage des travaux prépara-

toires, v. E. LANGENAKEN, « La réforme de l’indemnisation du dommage issu des soins de santé : révo-

lution ou régression ? », RGAR, 2007, n° 14.312, et in Droit de la responsabilité, B. KOHL (dir.), Lou-

vain-la-Neuve, Anthemis, coll. « Commission Université-Palais », 2008, vol. 107, p. 281 ;

J.-L. FAGNART, « La réparation des dommages résultant de soins de santé. Belles idées et vilaine

loi », in Évolution des droits du patient..., op. cit., p. 407 ; dans le même ouvrage, les « Points de

vue d’acteurs de terrain » à propos du « nouveau système belge d’indemnisation des dommages

liés aux soins de santé », p. 497-584. V. aussi l’ouvrage Nieuwe wettelijke regelingen voor vergoe-

ding van gezondheidsschade. De Wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als

gevolg van gezondheidszorgen, H. BOCKEN (éd.), Malines, Kluwer, 2008.

9. La loi du 31 mars 2010, publiée au Moniteur belge du 2 avril 2010 (p. 19.913), peut être

consultée à l’adresse suivante : http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=fr&caller

=summary&pub_date=2010-04-02&numac=2010024096#top. Travaux parlementaires : projet

de loi déposé à la Chambre le 12 novembre 2009 (« Doc. Parl. », Chambre, session 2009-2010,

© Les Études Hospitalières

38-art GENICOT:Mise en page 1 02/03/2011 18:37 Page 272

téléchargé le 2011-03-31 à 16:15:03 par [email protected]

diffusion interdite © Les Études Hospitalières

demnisation des dommages médicaux, qui a démontré son efficacité depuis

2002. Cette loi « s’applique aux dommages résultant d’un fait postérieur à sa

publication au Moniteur belge », soit le 2 avril 2010, mais n’entrera toutefois en

vigueur qu’à une date déterminée par un arrêté royal (paradoxe belge...), après

que l’architecture et le financement du nouveau système auront été mis en

œuvre, ce qui est nécessairement reporté compte tenu de la conjoncture poli-

tique belge à l’heure où ces lignes sont écrites.

La loi du 31 mars 2010 crée donc un droit de l’avenir, applicable aux dommages

futurs, tout en instaurant déjà des droits subjectifs « virtuels » au bénéfice des

patients victimes. Elle organise l’indemnisation des accidents médicaux d’ori-

gine non fautive au moyen d’une procédure amiable de résolution des litiges, par

l’intermédiaire d’un Fonds des accidents médicaux, sans toutefois supprimer le

recours au juge, ce qui constitue l’inflexion majeure et bienvenue par rapport au

texte de 2007. Le droit commun est maintenu en matière de responsabilité, tan-

dis que la solidarité nationale prend le relais en cas d’accident médical sans res-

ponsabilité, en vue de permettre l’indemnisation des seuls dommages graves

consécutifs à un accident thérapeutique. Cette réforme bouleverse en profon-

deur les fondements mêmes du droit belge de la responsabilité médicale : le sys-

tème mis en place supprime, en effet, l’obligation pour le patient de démontrer

la faute d’un professionnel de la santé, et ouvre un droit à indemnisation de la

victime dès qu’un accident thérapeutique est avéré. Il suffira alors au patient,

pour être indemnisé, de prouver qu’il a subi un dommage et que celui-ci trouve

sa cause dans une prestation de soins ; le Fonds d’indemnisation nouvellement

créé est voué à devenir son interlocuteur privilégié.

Outre son impact pratique majeur, la réforme – dont on peut espérer que la loi

du 31 mars 2010 constitue l’aboutissement – marque un changement radical de

philosophie dans le traitement juridique des accidents médicaux. Dans la mesure

où elle maintient la possibilité d’un recours aux cours et tribunaux, conformé-

ment aux règles du droit commun, la loi nouvelle aplanit en partie les écueils que

celles du 15 mai 2007 n’avaient pas manqué d’ériger, notamment quant à leur

articulation avec les droits généraux du patient, inscrits en Belgique dans la loi

du 22 août 2002 10. L’impact du régime initialement envisagé sur la nature de

LE NOUVEAU RÉGIME BELGE D’INDEMNISATION DES DOMMAGES RÉSULTANT DE SOINS DE SANTÉ

273 Revue générale de droit médical

n° 38 mars 2011

nos 52-2240/001 et 52-2241/001 : exposé des motifs, avant-projet, avis du Conseil d’État et projets

de loi) ; rapport fait, au nom de la Commission de la santé publique, de l’environnement et du renou-

veau de la société, par Mme BURGEON le 26 février 2010, « Doc. Parl. », Chambre, n° 52-2240/006.

Le texte n’a pas été discuté par le Sénat et fut publié avec une célérité inhabituelle. Dès la fin de

l’année 2008, il était certain que les lois du 15 mai 2007 resteraient mort-nées et seraient prochai-

nement supplantées par un régime quelque peu différent, plus souple et plus égalitaire, calqué sur

le modèle français (E. LANGENAKEN, « Les lois du 15 mai 2007 et le respect du principe d’égalité, note

sous Cour const., 15 janvier 2009 », JLMB, 2009, p. 1155-1157).

10. Sur ce que cette articulation n’a, à l’époque, pas nourri la réflexion du législateur, alors qu’en

vue d’une approche cohérente et logique du droit médical belge, ces dispositions auraient dû être

rapprochées, v. E. LANGENAKEN, « Droits du patient, droits de la personnalité, indemnisation : quelle

cohérence ? », in Les Droits de la personnalité, J.-L. RENCHON (dir.), Bruxelles, Bruylant, coll. « Famille

& Droit », 2009, p. 93.

© Les Études Hospitalières

38-art GENICOT:Mise en page 1 02/03/2011 18:37 Page 273

téléchargé le 2011-03-31 à 16:15:03 par [email protected]

diffusion interdite © Les Études Hospitalières

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

1

/

26

100%