LA LOMBALGIE

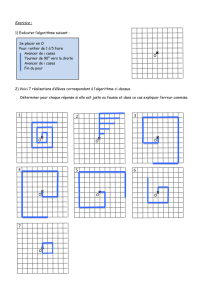

1

LA LOMBALGIE

Docteur Yann Philippe CHARLES, Professeur Jean-Paul STEIB, Service de

Chirurgie du Rachis, Hôpital Civil

1. INTRODUCTION

La pathologie dégénérative du rachis lombaire est fréquente : la majorité des adultes

ressent au moins un épisode de lombalgie au cours de sa vie. Des études

épidémiologiques montrent que 65 à 90% de la population générale pourrait souffrir à un

moment donné de douleurs lombaires. Les douleurs lombaires chroniques représentent

un problème de santé publique, en raison de leur importante morbidité et de leur

retentissement socio-économique. Ces douleurs sont essentiellement générées par un

processus dégénératif siégeant aussi bien au niveau du disque intervertébral qu’au

niveau des facettes articulaires. Elles se traduisent cliniquement par une lombalgie

aboutissant à une limitation fonctionnelle de la mobilité du tronc. Par ailleurs, ce

processus dégénératif peut également aboutir à une mobilité anormale, voire à une

hypermobilité du segment lombaire et à un glissement vertébral appelé spondylolisthésis.

Ce degré de pathologie dégénérative s’associe à une sténose lombaire se manifestant par

une sciatalgie, voire une symptomatologie de type claudication neurogène.

2. PHYSIOPATHOLOGIE

De nombreux facteurs ont été incriminés dans la physiopathologie dégénérative du rachis

lombaire. La répartition des contraintes entre le disque et les articulaires entraîne une

interaction indissociable des structures lombaires antérieures et postérieures. Le

processus dégénératif de la colonne vertébrale résulte en grande partie de l’usure discale

mécanique, qui représente un cycle physiopathologique débutant déjà chez l’adulte

jeune, mais aussi de facteurs biochimiques, génétiques et infectieux.

La discopathie

La discopathie est caractérisée par une déshydratation de la partie centrale du disque : le

nucleus (Fig. 1). Ceci engendre progressivement une perte de hauteur discale avec une

2

inflammation et une irritation du filet nerveux sur le pourtour du disque : l’annulus. Ce

phénomène est responsable de lombalgies discales et de lumbagos.

Fig. 1 : Anatomie du disque intervertébral normal à gauche et aspect

anatomopathologique de la discopathie montrant la fissuration du nucleus à

droite.

L’affaissement du disque crée un hypercontact des articulaires postérieures associé à une

arthrose des facettes articulaires. Le surpoids majore les contraintes au niveau du disque

et des articulaires et accélère leur usure.

L’arthrose facettaire

L’arthrose facettaire (zygarthrose) représente la deuxième cause mécanique de la

lombalgie en raison de la riche innervation des capsules articulaires. Les douleurs

lombaires en position debout sont typiques et sont majorées en extension. La

dégénérescence articulaire entraîne une sagittalisation des facettes et un cisaillement

intervertébral.

Le spondylolisthésis dégénératif

Le spondylolisthésis dégénératif apparaît alors comme un glissement vertébral vers

l’avant par rapport à la vertèbre sous-jacente. Il survient généralement chez l’adulte de

plus de 40 ans, fréquemment au niveau L4-L5. Les changements hormonaux de la

ménopause ayant une influence sur le système musculaire et ligamentaire, expliquent la

prédominance féminine de cette pathologie. La Fig. 2 illustre les principaux facteurs

mécaniques contribuant à la dégénérescence lombaire.

3

Fig. 2 : Facteurs mécaniques de dégénérescence lombaire : affaissement du

segment suite à la discopathie, hypercontact et arthrose articulaire,

spondylolisthésis et formation d’ostéophytes intracanalaires.

3. EXAMEN CLINIQUE

L’examen clinique est essentiel pour poser un diagnostic. La rencontre avec le patient

nous apprendra parfois plus sur son histoire. Ecouter un lombalgique, c’est déjà le traiter

car il y a dans cette pathologie une dimension affective importante. On connaîtra très

vite le contexte qui fera que le patient est plutôt candidat à un traitement conservateur,

une chirurgie ou une prise en charge pluridisciplinaire. Le diagnostic sera ébauché par la

clinique et confirmé par les examens complémentaires. Les étiologies psychosomatiques

et la recherche d’un bénéfice secondaire doivent systématiquement être prises en

compte lors de l’anamnèse.

L’interrogatoire

L’interrogatoire débute l’examen clinique. Ecouter et regarder apportent 80% du

diagnostic. Le patient raconte sa douleur, les circonstances déclenchantes, la durée, la

fréquence, l’intensité et les conséquences sur sa vie. La douleur impulsive à la toux signe

sa nature discale. La douleur est mécanique : elle est améliorée en position couchée,

4

présente en position debout et maximale en position assise. Le patient s’aide souvent des

bras pour diminuer la pression discale quand il est assis.

Il préfère souvent rester debout lors de l’interrogatoire. Il est soulagé en position chien

de fusil, couché ou accroupi (Fig. 3) .

En position assise, l’effacement de la lordose bascule le maximum du poids sur

le disque. Le disque malade mis en pression se déforme et entraîne une douleur.

En position debout le poids est concentré sur les articulaires postérieures et

entraîne moins de déformation discale. Lors de la flexion non contrainte du rachis, le

disque se tend en arrière et les récepteurs nociceptifs ne sont plus comprimés : le patient

est soulagé. Le mécanisme est inverse en cas de hernie discale : la pression antérieure

sur le nucléus fait sortir la hernie en arrière dans le canal et exacerbe la douleur.

Fig. 3 : Positions typiques de la lombalgie discale, permettant de diminuer la

pression intradiscale : limitation de la douleur en s’appuyant sur les bras,

soulagement de la douleur en position accroupie ou en chien de fusil.

L’examen clinique

L’examen clinique débute debout, le patient est torse nu. On peut observer le rachis et

noter un effacement de la lordose, l’absence de déformation ou l’horizontalité du

bassin. La pression du rachis à deux mains, le pouce en arrière, les doigts en avant

recherche une douleur provoquée. On en connaîtra ainsi le niveau. On étudie la mobilité

rachidienne par le test de Schober : deux marques cutanées espacées de 10 cm en

position neutre, devront passer à 15 cm sur un dos normal en flexion, à moins de 10 cm

sur un dos raide ( Fig. 4 ). La distance doigts-sol signe plutôt une raideur des ischio-

jambiers qu’une raideur rachidienne.

5

Fig. 4 Détermination du niveau douloureux (crêtes iliaques = L4) et test de

Schober mesurant l’allongement d’une distance de 10 cm en flexion en partant

du sacrum (normal = 10/15).

L’examen se poursuit couché en travers du lit d’examen. On dispose ainsi d’un

contre-appui à la pression du rachis. On pressera les épineuses avec les pouces à droite

et à gauche pour déclencher un mouvement intervertébral segmentaire douloureux. On

pressera aussi le rachis vers l’avant toujours à la recherche d’une douleur provoquée. On

notera le niveau douloureux par rapport aux crêtes iliaques (L4). Si la mise en lordose

sur la table (poussée des membres supérieurs, bassin sur le lit) et la pression

paravertébrale postérieure est électivement douloureuse, l’origine des douleurs

est articulaire postérieure ( Fig. 5 ).

Fig. 5 : Douleur paravertébrale élective évocatrice d’une arthrose articulaire

postérieure, à différencier des douleurs musculaires palpables sous forme de

« cordes musculaires » raides.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%

![III - 1 - Structure de [2-NH2-5-Cl-C5H3NH]H2PO4](http://s1.studylibfr.com/store/data/001350928_1-6336ead36171de9b56ffcacd7d3acd1d-300x300.png)