oreillard brun

L'OREILLARD COMMUN

Plecotus auritus

Ordre des chéiroptères

Allemand : Langohrfledermaus. Anglais : the Long-eard Bat. Italien : Orecchione settentrionale.

De l'Irlande à l'Asie (jusqu'au Japon) à la Méditerranée et à la Scandinavie.

Tête et corps 5 cm, queue 4,5 cm avant-bras 3,8 cm, envergure 23-26 cm. Faces

supérieures brun beige (couleur de poussière), parfois un peu rousses avec la base des

poils très noire, normalement non apparente ; gris jaunâtre dessous. Oreilles très

grandes, presque autant que le corps et trois fois plus que la tête, soudées à la base,

avec un oreillon atteingnant presque la moitié, en couteau étroit. Ailes courtes et larges,

insérées au talon, gris brun clair, comme les oreilles.

L'étude des chauves-souris tient plus de l'expérimentation que de la simple observation.

J'aurais voulu arriver à distinguer les espèces au vol aussi bien que je reconnais les oiseaux. Mais

lorsque au mouvement rapide et capricieux s'ajoute la pénombre, les meilleures qualités visuelles

semblent insuffisantes à distinguer des formes souvent très semblables. J'eus bientôt appris à

connaître notre plus grande espèce, la noctule, et la plus petite, la pipistrelle (sans être sûr de la

distinguer des autres espèces du genre), ces deux espèces étant celles qui paraissent le plus tôt

le soir.

Il faut parcourir cavernes, souterrains, toitures, explorer les arbres creux et voûtes élevées.

Pour un amateur de dessin de bêtes dans leurs conditions naturelles, ce n'est pas très tentant,

aussi mes rencontres avec les chauves-souris se limitaient-elles à quelques heureux hasards, et

n'ai-je que peu d'observations personnelles à leur sujet. Cependant, reconnaissant l'échec de mes

méthodes ordinaires de non-intervention, j'ai fait quelques recherches, avec captures, qui m'ont un

peu familiarisé avec ces animaux si intéressants.

Cette espèce est plus ou moins commune suivant les lieux. Elle monte jusqu'à près de

2000m (Valais, Grisons). Elle se met en chasse plutôt tard, d'un vol bas, peu rapide, irrégulier et

papillonnant, mais extraordinairement souple et précis.

1

Dans ma chambre, un oreillard suivait avec une surprenante légèreté le contour des

meubles. L'oreillard frôle les rameaux et paraît bien saisir les insectes sur les feuilles, car on

trouve des têtes de chenilles dans les excréments. Selon Stokoe, il chasse ainsi au début du

printemps dans les saules en fleurs et vole surtout dans les arbres, mais aussi dans les espaces

découverts lorsqu'il a fini de chasser. Il pratique, au moins en captivité, le vol sur place, rase les

eaux, vole dans les rues des villes. Il mange surtout des papillons, noctuelles principalement, de

petits coléoptères et scatophages. Lorsqu'il prend une grosse proie, il la met dans sa membrane

interfémorale en faisant une sorte de culbute (Pitt) et la mange ou se suspend pour cela à

certaines places préférées. Au vol, il porte les oreilles dressées en avant. Au repos, elles se

recourbent de côté, en cornes de béliers, en haut, en cornes de bouc, bougent, et se rétractent. Le

jour, l'oreillard se retire dans les trous de murs et d'arbres, les greniers, derrière des contrevents,

le plus souvent isolé ou en petits groupes, les oreilles repliées en arrière et cachées sous les ailes,

les oreillons étant seuls saillants.

Le caractère des chauves-souris le plus remarquable est certainement le vol que,

seules parmi les mammifères, elles ont la faculté de pratiquer activement, quelques espèces

d'autres ordres pouvant prolonger leurs bonds en planant. Toute leur conformation est adaptée au

vol. Les os, très minces et élastiques, mais non remplis d'air comme ceux des oiseaux, sont très

allongés à l'avant-bras et surtout aux doigts, extrêmement graciles. Le pouce, muni de deux

phalanges, est court, articulé au poignet, non compris dans la membrane des ailes. Il porte un

ongle fort et recourbé et sert à l'animal à s'accrocher. Les 2e

et 3e doigts, soudés à l'extrémité du 2e, contre le 3e, forment

l'avant de la membrane alaire, le 4e est oblique en arrière ;

le 5e, à peu près transversal, détermine la largeur de l'aile.

Entre les jambes et la queue s'étend la membrane

interfémorale. Par la puissance du thorax, bombé et assez

rigide, et celle des épaules, le faible développement des

membres postérieurs et du bassin, le peu de longueur des

intestins, le petit nombre d'embryons aussi, le centre de

gravité est porté très en avant et la forme aérodynamique,

« en goutte », obtenue.

Le mécanisme de vol est assez analogue à celui des

oiseaux. Les espèces à vol lent ont de grandes oreilles,

celles à vol rapide les ont presque cachées dans le poil.

Posées sur le sol, les chauves-souris décollent par un saut

des pieds et des avant-bras préalablement à demi étendus

et brusquement ramenés. Accrochées par les pattes de

derrière, les chauves-souris ne prennent pas le départ en

se laissant tomber, mais relèvent le corps d'un battement,

avant que les pieds ne lâchent prise. Pour reprendre leur

position de repos, elles s'accrochent directement par les

pieds, en donnant un vigoureux coup d'aile de côté. Les

chauves-souris grimpent avec adresse, même à des parois

surplombantes, en s'accrochant par les pouces,

descendent la tête en bas, courent assez adroitement en

s'appuyant sur les poignets et les pieds. Tombées à l'eau,

elles nagent en battant des ailes.

Un autre caractère essentiel des chauves-souris est leur faible pouvoir de régulation

thermique. Lorsque la bête est au repos, sa température interne s'abaisse rapidement (grande

surface des parties nues et bien vascularisées, absence de duvet) et elle tombe en léthargie. La

température de veille varie, selon l'activité... Au-dessous de 34° environ, commence l'état

léthargique (qui ne se produit pas par température externe supérieure à 28°) avec ralentissement

progressif de la respiration et des activités ; la température interne reste alors un peu au-dessus

de la température ambiante. Les excitations du toucher, la lumière vive, les grands bruits, la

chaleur les réveillent.

2

Dérangée, la bête contracte les cuisses, puis ouvre la

gueule, poussant des cris aigus, et rample lentement vers

une cachette ; les yeux s'ouvrent, la respiration s'accélère,

les muscles tremblent et la bête devient capable de voler.

Cet état léthargique permet aux chauves-souris de vivre

dans des climats présentant des conditions défavorables

pendant de courtes périodes (mauvais temps) et de

longues périodes (hiver).

La différence n'est que graduelle entre les léthargies

journalières et hivernales. La première peut se prolonger

plusieurs jours par mauvais temps, la seconde dure des

semaines sans interruption. Cependant, en visitant des

quartiers d'hivernage, on trouve quelques chauves-souris

éveillées sans raison apparente et volant. On constate

qu'elles changent de place, et même d'abri. La léthargie

hivernale commence lorsque la température de l'abri

tombe à 8° à 10°. A -4° ou -5°, les humeurs gèlent et la

bête meurt. Les quartiers d'hiver doivent donc être à l'abri

du gel. Enfin, vers la fin de l'hivernage, la température des

bêtes se rapproche de celle de l'extérieur, qui, d'ailleurs,

monte. En fait, l'observation des chauves-souris en

hibernation montre que chaque espèce recherche une

température (et une hygrométrie) idéale pour tomber en

léthargie. Cette température généralement voisine de 5°C

permet aux animaux d'éviter au maximum les déperditions

d'énergie.

L'oreillard et la barbastelle ont des retraites variées. Les chauves-souris sont du reste assez

versatiles. Un dispositif anatomique assez analogue à celui qui permet aux oiseaux de serrer sans

fatigue la branche en dormant, fléchit les griffes des pattes postérieures et du pouce par traction

des tendons sous le poids du corps. Les chauves-souris se dessèchent facilement, à cause de la

grande surface de la peau. Dans un quartier d'hivernage trop sec, exposé aux courants d'air, les

pointes des membranes alaires peuvent être déjà sèches alors que la bête est encore en vie.

Dans un groupe de cavernes, Eisentraut trouva non moins de 10 espèces : le grand murin, la plus

commune, seul, par deux ou en groupe de 100 et davantage. Dans un système de galeries

s'enfonçant à 200 m, il a pu en compter environ 2000. Puis venait le murin de Daubenton, solitaire

ou en petits groupes ; réguliers, mais en petit nombre, le murin de Natterer, le murin à

moustaches, l'oreillard, la barbastelle ; plus rares, le murin de Bechstein, le murin des marais, et

seulement une fois la sérotine ; enfin la pipistrelle dans un endroit restreint et en nombre variable.

L'explorateur des cavernes Norbert Casteret a rencontré des chauves-souris dans ses

explorations les plus longues, parfois à des km du jour, dans d'immenses cavernes ou à 300 m de

profondeur, dans le gouffre Martel (Ariège) ou encore au fond du puits d'Utciapia (pays basque) : à

150 m du sol, une chauve-souris s'élève en spirale dans la cheminée verticale. Mais les cavernes

à chauves-souris sont rares. Dans les lieux favorables, les rassemblements peuvent être très

nombreux. Au Texas, une caverne fut découverte par un cow-boy qui vit de loin une colonne de

fumée et la prit tout d'abord pour une éruption volcanique. Ensuite, il reconnut que c'était l'envol de

myriades de chauves-souris.

Leurs lieux de repos d'été sont en général tranquilles, abrités et souvent très chauds, surtout

les réduits où les femelles se réunissent pour mettre bas. Ils se trouvent dans les maisons, les

locaux inhabités, les églises, derrière des contrevents, dans des fissures de murs. Elles aiment

beaucoup les trous d'arbres, aussi bien les grandes cavités que les trous de pics et même de

grosses larves, les écorces soulevées, les fentes. Les cavernes, très recherchées en hiver parce

que relativement chaudes, le sont peu en été, parce que trop fraîches. On y trouve, en régions

montagneuses, les fers-à-cheval dans les parties peu profondes. Il est rare de voir différentes

espèces réunies en été comme c'est le cas en hiver.

3

Elles sortent de leurs retraites et se mettent en chasse plus ou moins tôt, selon les espèces

et la saison, à la tombée de la nuit.

Altum attribue les variations de l'heure de sortie à la richesse relative en insectes, les

chauves-souris sortant plus tard lorsqu'elles sont bien nourries. La cause n'en serait-elle pas, plus

simplement et au moins en partie, la longueur des crépuscules, au solstice ? On dit souvent que

les chauves-souris en général ne chassent qu'au crépuscule du soir et à l'aube. C'est

certainement faux en bien des cas ; je vois souvent des chauves-souris toute la nuit, par clair de

lune ; on les entend dans les nuits sombres. Dernièrement, dans une petite grotte dans les bois

du pied du Jura, deux chauves-souris de petite taille (petits fers-à-cheval ?) sorties à 20 h 35

volèrent toute la nuit aux alentours, bien que le bois s'égouttât fortement jusqu'au matin. De temps

en temps, elles revenaient se suspendre à la voûte près de l'entrée et regagnèrent leur cachette à

4 h (23 mai 1947).

Nos Chéiroptères sont exclusivement insectivores. Ils chassent au vol et prennent leurs

proies avec la gueule. Rappelons que l'oreillard attrape les chenilles en voletant devant les feuilles

(Altum) ; on trouve en effet des têtes de chenilles dans ses crottes. Leur voracité est très grande

et, en captivité, plus forte que l'instinct de fuite et de défense. En liberté, les chauves-souris

mangent aussi beaucoup et on les trouve avec l'estomac bourré après une heure de vol. Elles

peuvent jeûner longtemps par le mauvais temps, grâce à l'état léthargique. On en a gardé 3 à 4

semaines à jeun dans un frigidaire.

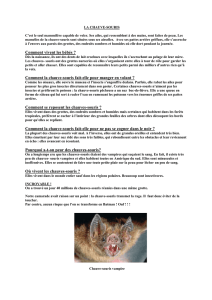

Beaucoup d'espèces, les fers-à-cheval et l'oreillard régulièrement se suspendent par les

pieds pour manger leur proie à loisir. Les chauves-souris utilisent la membrane interfémorale

transformée en poche par la queue recourbée pour entreposer la proie et la dévorer à loisir. Elles

la saisissent aussi avec les pouces.

Les chauves-souris ont grand besoin d'eau. En captivité, elles boivent beaucoup, surtout

après leurs repas. En liberté, elles boivent probablement posées, comme en captivité, mais surtout

au vol, comme les hirondelles, en trempant le museau et laissant un sillage visible. Les crottes

sont très abondantes et donnent un guano de grande valeur.

Ces animaux font leur toilette avec beaucoup de soin, grattant leur fourrure et les

membranes avec les ongles du pouce et des pieds, se léchant, parfois mutuellement, et

humectant une patte avec laquelle ils se lavent, comme le chat. Ils oignent très soigneusement

leurs membranes en les frottant du museau, qui porte une glande spéciale.

Il n'y a pas de caractères sexuels secondaires chez nos chauves-souris indigènes. Le pénis

du mâle pend librement en avant. La femelle a deux mamelles pectorales, très écartées. Les

espèces du genre Myotis n'ont dans la règle qu'un seul petit, de même que la sérotine, l'oreillard.

Les auteurs anciens croyaient que les chauves-souris s'accouplent au printemps, à leur

réveil. Il a été démontré par de nombreuses études que les femelles, examinées en automne et

pendant l'hiver, contiennent toutes une provision de semence (au moins dans les régions

méridionales et moyennes) mais que l'ovulation ne se produit qu'au réveil printanier et que la

fécondation se fait alors. Il est probable qu'il y a une période de rut de l'automne au printemps,

interrompue par le sommeil hivernal, avec prédominance de l'accouplement d'automne dans le

sud.

4

Grottes de la braserie, 14 déc 47

Bientôt après le réveil, les femelles recherchent les lieux où elles se réuniront pour mettre

bas et passeront la première moitié de la saison chaude. Chez beaucoup d'espèces, les mâles

sont absents de ces colonies.

La mise bas n'a jamais été observée en liberté. Elle a été suivie, en captivité, entre autres,

chez un oreillard, par Eisentraut qui estime la gestation à 55 jours pour les petites espèces. La

femelle d'oreillard accoucha de 14h 20 à 15 h 17, le 12 juin 1934. Elle était accrochée au plafond

de sa cage, par les pattes postérieures et les pouces, les jambes écartées et la membrane

interfémorale rabattue vers le ventre. Le jeune y fut reçu, encore attaché par le cordon et rampa en

s'accrochant à la fourrure maternelle, jusqu'à une des mamelles. La femelle le recouvrit de son

aile. Très vif, il poussait des zik-zik-zik clairs. Pendant et après l'accouchement, la mère le lèche

beaucoup. La présentation par les membres inférieurs semble de règle chez les Chéiroptères.

Les nouveaux-nés, nus, peu ou pas pigmentés, ont les yeux fermés, les oreilles molles et

rabattues, la bouche petite. Les ailes sont encore très petites mais l'ongle du pouce est très fort. ...

les jeunes sont aussi fortement cramponnés aux tétons. Les dents de lait sont longues et minces,

recourbées en crochets, la plupart à trois lobes. Elles sont toutes de même nature (homodontes),

entièrement développées à la naissance et tombent de bonne heure. Les jeunes restent les

premiers jours étroitement accrochés à la mère. Les femelles emportent leurs petits dans leurs

chasses, cramponnés aux poils et aux tétons. A mesure qu'il se sépare de la mère et prend sa

dentition définitive, le jeune, qui était comme un animal à sang froid, acquiert le pouvoir de se

réchauffer à son réveil jusqu'à la température d'activité. Vers deux semaines, il court et grimpe

presque comme les adultes. Les jeunes sont nourris uniquement par allaitement jusqu'au moment

où ils peuvent chasser eux-mêmes. On en a trouvé d'aussi gros que leur mère, pleins de lait, avec

quelques rares débris d'insectes. Fin juillet-début août, les jeunes ont à peu près la taille et le

poids des parents. Ils sont plus ternes, plus gris, plus foncés, avec la tête et les pieds plus massifs.

Après l'émancipation des jeunes, les lieux d'élevage sont abandonnés, la pariade commence pour

les adultes. Les jeunes sont aptes à la reproduction à deux ans, et même trois pour les mâles.

Les femelles se réunissent par petites bandes pour élever leurs jeunes (le plus grand

rassemblement observé par Eisentraut était de 10 ; M.-E. Olivier en a trouvé un nombre

consisérable dans la grotte de Baume-les-Messieurs (Jura), toutes portant un jeune suspendu à

leur mamelle. Il a pu constater que les petits couraient sur le corps des femelles, passant de l'un à

l'autre ; les mères s'envolaient avec n'importe lequel). Bels a pris deux petits oreillards et les

emporta à 80 m du domicile des mères. Le soir, six à sept heures plus tard, deux femelles vinrent

voleter devant la fenêtre, la boîte des jeunes y fut placée ; les femelles se posèrent et repartirent

avec les petits accrochés à leur fourrure. Les oreillards hivernent par petits groupes ou solitaires,

suspendus aux voûtes des cavernes et caves, contre les parois ou enfoncés dans des fissures.

Bien qu'ils soient assez frileux et craignent le mauvais temps, Rollinat en a vu volant déjà fin

janvier. Saisi, je lui ai entendu produire un cri bourdonnant.

5

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%