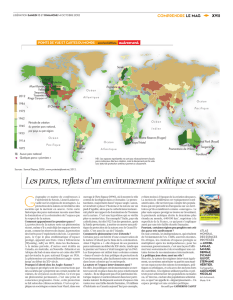

Le Programme de suivi de l`intégrité écologique de Parcs Québec

Revue de diffusion des connaissances en sciences naturelles et en environnement

Tiré à part

Le Programme de suivi de

l’intégrité écologique de Parcs Québec

Patrick Graillon

Volume 133, numéro 3 – Numéro spécial

Colloque sur la recherche scientifique dans le

réseau québécois des parcs nationaux (Sépaq)

La connaissance au service de la conservation

Page 117-124

117

LE NATURALISTE CANADIEN, 133 NO 3 automne 2009

TRAVAUX APPLIQUÉS

Patrick Graillon (géographe, M. Env.) est coordonnateur à la

conservation de Parcs Québec à la Société des établissements

de plein air du Québec.

Introduction

Parcs Québec s’est engagé, au début des années 2000,

dans un processus de suivi de l’intégrité écologique. Un ques-

tionnement sur le maintien de l’intégrité écologique des

parcs nationaux a d’abord été évoqué par Parcs Canada dans

son Rapport sur l’état des parcs de 1997 (Parcs Canada, 1998),

à la suite des recommandations issues d’un groupe d’étude

de la vallée de la Bow, dans le parc national de Banff (Page et

collab., 1996). Ceci a mené, en 1998, à la mise en place d’une

commission sur l’intégrité écologique des parcs et au dépôt,

en 2000, d’un rapport sur la question (Agence Parcs Canada,

2000a, 2000b). Ce dernier affirme que les impacts des activi-

tés humaines affectent l’intégrité écologique des parcs natio-

naux du Canada. Dans la foulée de ces rapports, l’Agence

Parcs Canada a mis au cœur de ses priorités le maintien et

la surveillance de l’intégrité écologique (Major et Richard,

2002). À la lumière des conclusions de Parcs Canada, Parcs

Québec a aussi décidé de mettre en place un Programme de

suivi de l’intégrité écologique (PSIE) pour surveiller l’état de

l’intégrité écologique des parcs nationaux du Québec. Parcs

Québec s’est ainsi doté d’un outil dont le but est de s’assurer

que la gestion et l’utilisation des parcs permettent le maintien

de l’intégrité écologique à long terme. Le PSIE permet aussi

d’identifier des problématiques et d’agir rapidement, si la

situation l’exige et s’il est possible de le faire (Société des éta-

blissements de plein air du Québec (Sépaq), en préparation).

Les bases du PSIE ont été établies par le Service des parcs du

ministère du Développement durable, de l’Environnement

et des Parcs (MDDEP) et la Sépaq. Le programme a ensuite

été développé et mis en œuvre par la Sépaq.

Le Programme de suivi de l’intégrité écologique

de Parcs Québec

Patrick Graillon

Résumé

En 2004, Parcs Québec a implanté un Programme de suivi de l’intégrité écologique (PSIE) qui, à l’aide d’indicateurs, vise

à identifier les changements de l’état de la santé des parcs de son réseau. Le programme se base sur la notion de « niveau »

d’intégrité écologique afin d’évaluer l’importance de l’activité humaine sur les processus écologiques naturels. Plusieurs

indicateurs sont utilisés pour tenter de cerner le mieux possible les paramètres définissant l’intégrité des écosystèmes

(qualité de l’eau, de l’air, de la flore et de la faune, impacts des infrastructures, pressions périphériques, etc.). Les indicateurs

ont été retenus en fonction de leur capacité à témoigner de l’influence des activités humaines sur les milieux naturels. Pour

aider à illustrer les changements mesurés, et, conséquemment, ceux du niveau d’intégrité écologique, un système de pon-

dération est utilisé. Il permet de ramener à une échelle commune les résultats des différents indicateurs et d’établir, par le

calcul d’une note, si le niveau d’intégrité global a tendance à s’améliorer, à se détériorer ou à rester stable. Pour assurer sa

pérennité, ce programme représente un compromis entre son efficience et sa validité scientifique. Ce programme est aussi

dynamique et perfectible. En 2009, la Sépaq produira un premier bilan quinquennal sur l’état du PSIE.

Au moment d’élaborer le PSIE, il n’existait aucun

programme de suivi de l’intégrité écologique spécifique des

parcs nationaux. Le PSIE a donc été conçu en se basant sur

diverses sources d’informations disponibles, dont d’autres

types de suivis environnementaux, et en utilisant des princi-

pes et des méthodes novatrices. C’est par l’application directe

de ces concepts sur le terrain et par leur évaluation constante

que les indicateurs retenus ont été validés, modifiés ou sim-

plement abandonnés. Le PSIE a d’abord été mis en place

dans les parcs nationaux du Mont-Mégantic et du Mont-

Saint-Bruno en 2003. Il a ensuite été adapté et implanté dans

l’ensemble des parcs du réseau de Parcs Québec en 2004.

Le PSIE a été développé dans le but de donner un

portrait de l’état des parcs aux gestionnaires de la Sépaq.

Puisque cette dernière s’est vu confier par le gouvernement

le mandat de gérer les territoires eux-mêmes, c’est l’échelle

spatiale des parcs, pris individuellement, qui constitue le

champ d’application du PSIE. Le programme sert donc à

donner des informations sur le territoire lui-même, là où

les gestionnaires ont un pouvoir d’action direct. Le PSIE est

avant tout un outil permettant à un parc de se comparer à

lui-même. Il ne cherche alors pas à évaluer la structure ou

à se comparer aux autres parcs, aires protégées et milieux

naturels, mandat relevant des paliers gouvernementaux res-

ponsables de l’aménagement du territoire.

118

LA SOCIÉTÉ PROVANCHER D’HISTOIRE NATURELLE DU CANADA

TRAVAUX APPLIQUÉS

L’intégrité écologique

Dans le cadre du PSIE, on considère qu’un écosys-

tème est intègre lorsqu’il possède toutes ses caractéristiques

naturelles de base (espèces, habitats, milieux géophysiques,

etc.) et que les processus écologiques qui s’y déroulent (évo-

lution, croissance, reproduction, migration, érosion, etc.)

fonctionnent normalement (adapté de Parcs Canada, 1998).

Cette assertion sous-tend que les facteurs pouvant modifier

cet état de fonctionnement naturel ont une origine anthropi-

que bien que l’être humain soit une espèce vivante au même

titre que toutes les autres. Le PSIE tente donc de caractériser

l’influence des activités anthropiques sur les processus écolo-

giques dits naturels (soustraits de l’influence humaine).

Reconnaître l’interrelation entre l’intégrité écologi-

que et les impacts des activités humaines mène à une question

fondamentale : pour un territoire donné en un temps donné,

comment devraient être les écosystèmes qui s’y trouvent

pour être considérés écologiquement intègres ? Répondre

à cette question suppose la connaissance parfaite des carac-

téristiques primitives (exemptes d’influences humaines)

qu’auraient naturellement le territoire et les processus écolo-

giques normaux qui y prennent place. Il faudrait aussi maîtri-

ser l’historique des perturbations anthropiques ayant eu une

influence sur les écosystèmes au fil du temps. Comme il est

très difficile d’obtenir toutes ces connaissances sur le milieu,

répondre à cette question s’avère pratiquement impossible.

L’approche de Parcs Québec

En 2002, Parcs Québec a mis en place un comité de

suivi de l’intégrité écologique afin de développer le PSIE et

de définir les orientations de celui-ci. Pour résoudre le pro-

blème de définitions de points de repère, le comité a utilisé

la notion de «niveau» d’intégrité écologique. Ce concept

représente une mesure relative qui varie en fonction de l’im-

pact des activités humaines. Ainsi, plus un écosystème est

affecté par des perturbations anthropiques, plus son niveau

d’intégrité écologique est bas. La notion de niveau permet de

comparer la situation d’un écosystème dans le temps et d’éta-

blir la tendance de cet état. Pour les gestionnaires des parcs,

il est nécessaire d’établir un niveau d’intégrité écologique

de référence. Ce niveau de référence est propre à chacun des

suivis pour chacun des parcs. Il est obtenu lors du premier

relevé d’un indicateur. C’est à partir de ce niveau de référence

qu’il sera possible de définir si la situation s’améliore ou se

détériore, et à quel degré. Le défi des gestionnaires des parcs

consiste donc à maintenir ou améliorer le niveau d’intégrité

écologique tout en assurant l’accessibilité de ces territoires

protégés.

Puisque le niveau d’intégrité écologique d’un écosys-

tème ne se mesure pas directement, il faut l’évaluer à partir

d’autres éléments qui, eux, sont plus facilement mesurables,

c’est-à-dire des indicateurs environnementaux. Si l’on

observe un changement dans les paramètres mesurés par un

indicateur, on peut alors supposer une variation du niveau

d’intégrité écologique. Pris dans leur ensemble, les différents

indicateurs permettent d’avoir une meilleure vue d’ensemble

du niveau d’intégrité écologique d’un territoire à un temps

donné. Ces indicateurs sont de différents types. Il s’agit de

caractéristiques physiques ou chimiques du milieu, de suivis

d’espèces ou de groupes d’espèces, ou encore du suivi de

l’impact environnemental de certaines infrastructures. Les

indicateurs sont regroupés en deux grandes classes, soit ceux

qui suivent la qualité des habitats (bio-indicateurs) et ceux

qui suivent les composantes de l’activité humaine affectant

le territoire.

Sélection des indicateurs

Des travaux de la Société de la faune et des parcs du

Québec (Girard, 2000 ; Crête, 2002 ; Société de la faune et

des parcs du Québec, 2003), de Parcs Canada (Woodley,

1991 ; Agence Parcs Canada, 2005, 2007) et du National Park

Service des États-Unis (National Park Service, 2009) ont

servi (et servent toujours) de référence au comité d’intégrité

écologique pour choisir, adapter et bonifier les indicateurs et

les méthodologies qui composent le PSIE (tableau 1).

Les indicateurs retenus répondent à plusieurs critè-

res : 1) ils reposent sur une hypothèse ou un postulat de base

confirmant le lien entre les changements pouvant affecter

l’état des écosystèmes et l’influence des activités humaines ;

2) les mécanismes qui induisent le changement d’état doi-

vent être connus ; 3) les changements observés doivent être

représentatifs de modifications écologiques du milieu, et

4) les changements doivent être mesurables par des métho-

des réalisables avec les ressources disponibles.

Les méthodes retenues pour faire les suivis ont été

sélectionnées et, le cas échéant, modifiées, afin d’obtenir un

maximum de rigueur scientifique en fonction des capaci-

tés de réalisation. On peut ainsi ignorer une méthode très

pertinente, mais trop onéreuse, pour privilégier une façon

de faire plus simple, qui permet tout de même de manière

satisfaisante de répondre à la question fondamentale du

programme de suivi, à savoir si la variation de valeur des élé-

ments mesurés témoigne d’un changement positif ou négatif

du niveau d’intégrité écologique.

Puisque les réalités biologiques et géographiques des

territoires sont très variables, les parcs ne suivent pas néces-

sairement tous les mêmes indicateurs ou ne les suivent pas

tous de la même manière. En outre, certains parcs font des

suivis qui leur sont propres à cause de situations uniques à

leur territoire. Ces suivis concernent particulièrement les

indicateurs sur la qualité de l’eau, la répartition de la faune,

la situation des espèces à statut particulier et la qualité des

habitats exceptionnels ou sensibles. Le tableau 2 présente

des exemples de ces indicateurs spécifiques mis en place dans

les parcs.

Dans le choix des méthodologies, le PSIE tire profit,

lorsqu’il est possible de le faire, des recherches et travaux

effectués par d’autres partenaires. Par exemple, les infor-

mations sur les précipitations acides proviennent des

119

LE NATURALISTE CANADIEN, 133 NO 3 automne 2009

TRAVAUX APPLIQUÉS

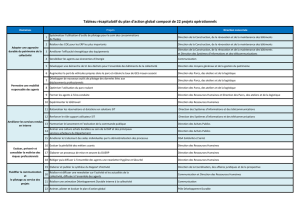

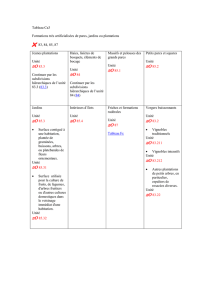

Tableau 1. Liste des indicateurs retenus pour le programme de suivi de l’intégrité écologique du réseau québécois des

parcs nationaux.

Classe Paramètres vérifiés Indicateurs et exemples de suivis Fréquence

des suivis

Qualité de l’habitat

L’air

Le degré d’acidité des précipitations

Stations de mesure du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec

ou mesure du pH des lacs

Annuel

La concentration d’ozone troposphérique

Stations de mesure du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec Annuel

Les émissions issues de la combustion du bois

Inventaire du bois de chauffage acheté, s’il y a lieu Annuel

L’eau

L’état de la faune benthique

Calcul de l’indice biologique général normalisé 3 ans

Le degré d’eutrophisation des lacs

Calcul de la cote trophique Variable

La qualité bactériologique et physico-chimique de l’eau

Calcul de l’indice de qualité biophysique ou suivi des eaux de baignade Variable

La faune et la flore

La propagation des plantes vasculaires non indigènes

Échantillonnage par quadrats d’espèces prédéfinies 2 ou 4 ans

Les espèces exotiques envahissantes

Calcul d’un indice d’envahissement basé sur une liste faunique et floristique d’espèces exotiques

envahissantes

2 ans

Le maintien des processus écologiques naturels

Calcul d’un indice des perturbations d’origine anthropique Annuel

La déprédation

Calcul d’un indice de l’importance des cas de déprédation Annuel

La répartition de la faune

Divers suivis d’espèces fauniques indicatrices ; chacun des parcs suit trois espèces différentes Variable

Les ressources

renouvelables

exploitées

L’état de la ressource halieutique

Calcul du rendement optimal soutenu des lacs pêchés Annuel

Les éléments

écologiques sensibles

La situation des espèces à statut particulier

Divers suivis d’espèces préoccupantes ou en péril ; chacun des parcs suit deux espèces différentes Variable

La qualité des habitats exceptionnels ou sensibles

Divers suivis d’habitats particuliers; chacun des parcs suit deux habitats différents Variable

Activités humaines

Les infrastructures

La densité des infrastructures

Calcul d’un indice relatif à la quantité des infrastructures 2 ans

La fragmentation du territoire

Calcul de l’indice de dissection du paysage 5 ans

L’emprise des sentiers

Suivi de la dégradation issue de la fréquentation des sentiers Annuel

L’état des sites de camping

Calcul d’un indice de dégradation des sites Annuel

La qualité des aménagements reliés aux berges

Calcul d’un indice de dénaturalisation occasionnée par les aménagements sur les berges Variable

La zone périphérique

L’utilisation des terres en zone périphérique

Calcul d’un indice d’occupation du sol obtenu par imagerie satellitaire 5 ans

La qualité des habitats fauniques

Calcul du succès de chasse au gros gibier en périphérie Annuel

La gestion

administrative

Le temps consacré à la protection

Calcul du temps consacré à la protection du territoire Annuel

Le contact éducatif avec les visiteurs

Calcul des heures-contacts d’interprétation Annuel

Les baux, servitudes et droits acquis

Calcul d’un indice de préjudice à la mission, issu des baux, servitudes et droits acquis dans les parcs Annuel

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%