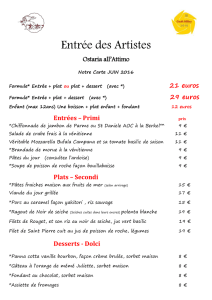

Chasses Royales autour d`un plat

« ’ » 105

Un cavalier désarçonné est représenté au premier

plan de la gravure, tel qu’il est reproduit au centre du

plat (fig.4)

Les monarques Européens aimaient se faire

représenter sous le prétexte de ce sport princier par

excellence qu’était la chasse à courre.

François 1er, après son retour de Madrid où

l’empereur Charles Quint le retenait prisonnier après

la défaire de Pavie en 1527, passa à la postérité en

faisant ériger un fabuleux relais de chasse au milieu

« Chasses Royales autour d’un plat »

(Suite)

Edouard Williamson

L’article paru en 2010 dans le numéro 19 de la revue

Sèvres soulevait beaucoup de questions. Sa parution

engendra une moisson de réponses.

Chevauchant un cheval représenté « en majesté »

on reconnaît le Roi Louis XIV chassant en forêt de

Compiègne. Il est coiffé de la grande perruque bouclée

en vogue à Versailles sous son règne (fig.2).

Une colline à l’arrière plan sommée de tours,

reproduite sur le plat, borde la rivière de l’Oise (fig.3).

1. Nevers plat de chasse daté de 1758, peint par Claude Guillaume Bigourat.

revue de la société des amis du musée national de céramique106

de la forêt de Chambord qui tient presque du conte de

fées.

Charles Quint quant à lui fit tisser à Bruxelles

en mémoire de son grand-père la célèbre tenture

des « Chasses de Maximilen » d’après des cartons

de Bernard van Orley (1491–1541) peintre à la cour

de Marguerite d’Autriche, fille de l’empereur

Maximilien de Habsbourg, et gouvernante des Pays

Bas. Cette magnifique tenture tissée en fils de laine,

soie, or et argent représentant les chasses à la cour de

Brabant fut ensuite acquise par Mazarin qui la vendit

à LouisXIV en 1665.

L’original, aujourd’hui conservé au musée du

Louvre, comporte 12 tapisseries représentant les mois

de l’année où figurent de nombreux personnages

animés, chassant dans la forêt de Soignes près de

Bruxelles.

A l’instar du château de François 1er, Auguste le

Fort, contemporain de Louis XIV, fit élever en Saxe un

immense et magnifique relais de chasse à Moritzburg

aux environs de Dresde, où sont conservés les plus

grands trophées et dont les terrasses sont ornées de

sculptures de piqueux sonnant de la trompe (fig.6).

Louis XV, orphelin dès l’âge de deux ans, après 7

ans passés auprès de la Duchesse de Ventadour fut

élevé par le Duc de Villeroy qui lui communiqua une

passion dévorante pour la chasse.

Tout jeune encore il fit commander en 1733 par

l’intermédiaire du Duc d’Antin, directeur des

2. « La Chasse Royale » estampe de Nicolas de Larmessin (1645-1725), adaptée d’une gravure de Jacques Callot.

3. l’Oise.

4. Cavalier désarçonné.

« ’ » 107

Bâtiments du Roy, une tenture le représentant

à la chasse, devenue sous son règne un véritable

cérémonial de cour que représenta brillamment Jean

Baptiste Oudry en croquant sur le vif les scènes de

chasse, qui donnèrent ensuite lieu au tissage en fils

de laine et soie dans les ateliers de Monmerqué aux

Gobelins de la tenture comportant 9 tapisseries des

« Chasses de Louis XV », conservée au château de

Compiègne. Il est aussi probable qu’Oudry connaissait

les œuvres de ses prédécesseurs tels que « La Chasse

Royale » de Nicolas de Larmessin.

Ayant hérité d’une passion similaire, Louis XVI

se fit représenter à la chasse en lieu et place de son

grand-père sur 9 plaques en porcelaine destinées à

être insérées entre les lambris de la « Salle à manger

Nouvelle » des appartements du Roi à Versailles.

Sur le modèle exact des Chasses de Louis XV

d’Oudry, elles furent peintes à Sèvres autour de 1780

par de grands artistes tels que Nicolas Dodin, Charles

Etienne Legay, Philippe Castel, Charles Eloi Asselin.

Notre plat est daté de 1758, soit l’année de la mort

d’Oudry, survenue 3 ans après la fin du tissage de la

tenture des chasses de Louis XV.

Bien que directement inspiré de la gravure de

Larmessin, il est tentant de penser que le peintre du

plat ait voulu « actualiser » son décor réalisé près de

75 ans plus tard. On pourrait en tous cas le penser à la

vue des représentations du Roy (fig7).

Celui-ci en effet a perdu sa grande perruque bouclée

au profit de celle que portait la cour au milieu du

esiècle, et tend le bras droit en pointant de l’index,

comme Louis XV dans la tenture d’après Oudry, alors

que la main droite de Louis XIV dans la gravure de

Larmessin tient une canne pointant vers le sol.

6. Moritzburg. 7. Détail de la tapisserie représentant Louis XV aux Rochers

Franchard en forêt de Fontainebleau.

5. Le Roy : Interprétation de la gravure, car il s’agit ici de Louis XV.

revue de la société des amis du musée national de céramique108

L’auteur tient à exprimer sa vive reconnaissance à

Monsieur Maxime Préaud, conservateur général du

département des estampes et photographies de la

Bibliothèque nationale de France, qui communiqua

l’estampe ayant servi de modèle au peintre du

plat, ainsi qu’à Monsieur Jean Rosen, directeur

de recherches au CNRS qui a identifié le peintre et

l’attribution du plat.

Edouard Williamson

Administrateur de la Société des Amis du Musée

National de Céramique, Sèvres – Cité de la céramique

Infime détail ? Sans aucun doute mais qui pourrait

peut être conduire à émettre l’hypothèse que le

peintre du plat, dont le talent est exceptionnel, ait

connu l’œuvre d’Oudry. Peut être même avait-il été

apprenti dans l’atelier de ce dernier ? Il lui aurait fallu

pour cela jouir de bonnes relations.

Alors qui était ce peintre, et à quel centre peut-on

attribuer ce plat ?

D’après les recherches de Jean Rosen il s’agirait de

Claude Guillaume Bigourat (1735–1794) filleul de

Claude Guillaume Prisye de Chazelles, fondateur de

1751 à Nevers de la manufacture de faïences « la Fleur

de Lys » qu’il dirigea jusqu’à sa mort en 1758, date de

notre plat. (voir Gabriel Montagnon 1987, p. 101)

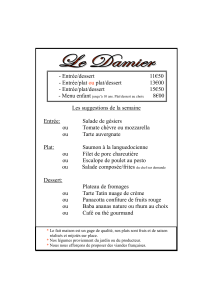

On peut donc aussi attribuer à Nevers le superbe

Plat représentant la « Pêche à l’Épervier » lui faisant

pendant, conservé au Musée des Arts Décoratifs de

Bordeaux, de dimensions identiques et peint de la

même main, telle que le démontre l’image ci jointe

gracieusement envoyée par le musée que je remercie

vivement, et sur lequel on reconnaît les bateaux de

Loire ainsi que le célèbre Pont de Nevers sommé en son

centre d’une croix.

8. Nevers « La pêche à l’épervier » par C.G.Bigourat, Bordeaux, Musée des Arts Décoratifs.

1

/

4

100%