Les syndromes aortiques aigus

Etiologie et classifi cation des syndromes

aortiques aigus. Organiser la prise en charge

àla phase aiguë

Dr Pascal Delsart. CHRU de Lille

Dissection aortique : A distance de la phase

aiguë, comment surveiller l’aorte

et quel traitement spécifi que proposer?

Pr Jean-Paul Beregi. CHU Nîmes

Quel traitement endovasculaire

et pour quelles indications dans les SAA?

Pr Hervé Rousseau. CHU de Rangueil

Coordination: Pr Jean-Paul Bounhoure

ISSN 0769-0819

Les syndromes Les syndromes

aortiques aigusaortiques aigus

n°349 – Février 2012

Quel est le risque neurologique

après chirurgie cardiaque depontage

aorto-coronaire ?

Dr Arnaud Maudière (Tours)

Zoom sur…Zoom sur…

FMC349v3.indd IFMC349v3.indd I 27/02/12 10:2227/02/12 10:22

Editorial

Le Cardiologue 349 – Février 2012 III

Pr J.-P. Bounhoure

Syndromes aortiques aigus

Au sein des grandes urgences cardiologiques, parmi les syndromes douloureux thoraciques ma-

jeurs, les Syndromes Aortiques Aigus ( SAA ) s’individualisent par plusieurs traits caractéristiques :

- leur gravité immédiate, vu le risque de rupture aortique et de mort subite, implique une prise en

charge rapide par une équipe multidisciplinaire pour faire un bilan lésionnel exact, préciser le siège

de l’atteinte aortique , les risques évolutifs et fi xer les indications thérapeutiques ;

- actuellement, ils exigent un diagnostic précis fondé sur la pratique en urgence des diverses techniques

d’imagerie, angioscanner, échographie transœsophagienne, résonnance magnétique nucléaire ;

- si les indications chirurgicales s’imposent pour les atteintes de l’aorte ascendante, il faut souligner

les progrès indéniables du traitement médical et des techniques de thérapeutique endovasculaire

avec l’utilisation de stents grafts pour les SAA touchant l’aorte descendante.

Le terme de Syndrome Aortique Aigu, actuellement recommandé, regroupe diverses affections avec

une lésion initiale commune, une brèche intima-médiale. On décrit :

■ les hématomes intramuraux aortiques, considérés comme précurseurs d’une dissection,provenant

de la rupture des vasa vasorum de la média qui représentent 10 à 20% des SAA. Ils peuventprogres-

ser, entraîner un clivage de la média ou regresser et se résorber ;

■ les ulcères pénétrants, ulcérations plus ou moins profondes d’une plaque athéromateuse siégeant

électivement sur l’aorte descendante ;

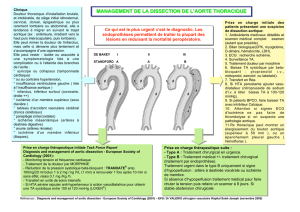

■ les divers types de dissection aortique aiguë. Les classifi cations courantes des dissections sont ba-

sées sur le siège de la brèche initiale, constituant la porte d’entrée, clivant longitudinalement ou non

la média survenant au niveau de l’aorte ascendante (type A ) ou sur l’aorte descendante( type B).

Les études épidémiologiques récentes montrent que les SAA sont rares mais non exceptionnels,

avec un taux variant de 2 à 3,5 cas par an pour 100 000 habitants. La gravité est démontrée par les

études actuelles montrant que la mortalité est de 1 à 2 % par heure et de 50 % à la 72e heure pour

les dissections de l’aorte ascendante.

L’hypertension artérielle et des antécédents d athérosclérose et d’atteinte vasculaire sont fréquents chez

les sujets de plus de 65 ans. Une fragilisation de la paroi aortique est fréquente chez les sujets jeunes et

plusieurs anomalies génétiques avec fragmentation des fi bres élastiques, raréfaction des fi bres muscu-

laires lisses et dégénérescence kystique de la média sont des facteurs favorisant la survenue des SAA.

Les patients survivants après l’épisode aigu justifi ent une surveillance pour tenter de dépister les

risques de rupture secondaire, l’extension de la lésion aortique initiale, un syndrome d’ischémie

viscérale chronique lie à une compression par anévrysme ou faux chenal.

La surveillance des patients par les techniques d’imagerie actuelle est indispensable, l’épisode aigu

étant traité des complications ultérieures sont fréquentes.

Pour ce numéro réservé aux SAA, présentant d’excellentes mises au point, nous remercions les

auteurs qui ont déjà fait part de leur expertise sur ce sujet diffi cile et important :

Le Docteur Pascal Delsart et le Professeur Claire Mounier-Vehier présentent un article sur les étiolo-

gies et les classifi cations de ces affections en détaillant la prise en charge à la phase aiguë.

Le Docteur CJ. Roux et le Professeur Jean-Paul Beregi signent un article sur les modalités de la

surveillance et les risques de complications secondaires en montrant les risques d’une malperfusion

chronique de certains organes

Le Professeur Hervé Rousseau et son équipe qui ont une grande expérience des stents grafts, mon-

trent que s’il y a un consensus pour les dissections intéressant l’aorte ascendante le traitement

endovasculaire paraît actuellement donner des résultats favorables pour les dissections de type B.

Espérons que ces articles vous donneront satisfaction et nous vous souhaitons une lecture fruc-

tueuse.

■

FMC349v3.indd IIIFMC349v3.indd III 27/02/12 10:2227/02/12 10:22

Une association unique

pour un nouvel horizon

HTA

essentielle*

SEVIKAR® 20mg/5mg, 40mg/5mg et 40mg/10mg, comprimés pelliculés. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE. Olmésartan médoxomil 20mg et amlodipine 5mg

(6,944mg sous forme de bésilate d’amlodipine), olmésartan médoxomil 40mg et amlodipine 5mg (6,944mg sous forme de bésilate d’amlodipine) ou olmésartan médoxomil 40mg

et amlodipine 10mg (13,888mg sous forme de bésilate d’amlodipine) par comprimé pelliculé. DONNEES CLINIQUES*. Indications thérapeutiques. Traitement de l’hypertension

artérielle essentielle. SEVIKAR® est indiqué chez les patients adultes dont la pression artérielle n’est pas suffisamment contrôlée par l’olmésartan médoxomil ou l’amlodipine en

monothérapie. Posologie et mode d’administration*. Le comprimé doit être avalé avec une quantité suffisante de liquide (par exemple un verre d’eau). Le comprimé ne doit pas être

mâché et doit être pris au même moment chaque jour. Adultes. Un comprimé par jour. SEVIKAR® 20mg/5mg: patients dont la pression artérielle n’est pas suffisamment contrôlée par

20mg d’olmésartan médoxomil ou 5mg d’amlodipine seuls. SEVIKAR® 40mg/5mg: patients dont la pression artérielle n’est pas suffisamment contrôlée par SEVIKAR® 20mg/5mg.

SEVIKAR® 40mg/10mg: patients dont la pression artérielle n’est pas suffisamment contrôlée par SEVIKAR® 40mg/5mg. Adaptation progressive de la dose de chacun des composants

recommandée avant de passer à l’association à dose fixe. Sujets âgés (65 ans et plus). Insuffisance rénale. Insuffisance hépatique. Population pédiatrique. Contre-indications.

Hypersensibilité aux substances actives, aux dihydropyridines ou à l’un des excipients. 2ème et 3ème trimestres de la grossesse. Insuffisance hépatique sévère et obstruction des

voies biliaires. En raison de la présence d’amlodipine, SEVIKAR® est également contre-indiqué chez les patients présentant: une hypotension sévère, un choc (y compris un choc

cardiogénique), une obstruction de la voie d’éjection du ventricule gauche (par exemple une sténose aortique de haut grade), une insuffisance cardiaque hémodynamiquement instable

après un infarctus du myocarde en phase aiguë. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi*. Patients présentant une hypovolémie ou une déplétion sodée. Autres

affections liées à la stimulation du système rénine-angiotensine-aldostérone. Hypertension rénovasculaire. Insuffisance rénale et transplantation rénale. Insuffisance

hépatique. Hyperkaliémie. Lithium. Sténose des valves aortique ou mitrale, cardiomyopathie hypertrophique obstructive. Hyperaldostéronisme primaire. Insuffisance

cardiaque. Différences ethniques. Patients âgés. Grossesse. Autres précautions. Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions*. Associations

déconseillées. Médicaments modifiant la kaliémie. Lithium. Grossesse et allaitement*. Grossesse. 1er trimestre: utilisation déconseillée. 2ème et 3ème trimestres: utilisation contre-

indiquée.

L’utilisation des antagonistes des récepteurs de l’angiotensineII est déconseillée au 1er trimestre de la grossesse. L’utilisation des antagonistes des récepteurs de l’angiotensineII est

contre-indiquée aux 2ème et 3ème trimestres de la grossesse.

Allaitement. Utilisation déconseillée. Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines*. Effets indésirables*. Fréquents : sensations vertigineuses,

fatigue, céphalées, œdème, œdème périphérique, œdème prenant le godet. Surdosage*. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES*. Propriétés pharmacodynamiques*. Antagonistes

de l’angiotensineII et inhibiteurs calciques, code ATC: C09DB02. Propriétés pharmacocinétiques*. Données de sécurité préclinique*. DONNEES PHARMACEUTIQUES*. Durée

de conservation. 4 ans. Nature et contenu de l’emballage extérieur. NUMEROS D’AMM. SEVIKAR® 20mg/5mg. 3400938858266: 30comprimés. 3400938858495: 90comprimés.

SEVIKAR® 40mg/5mg. 3400938857894: 30comprimés. 3400938858037: 90comprimés. SEVIKAR® 40mg/10mg. 3400938857436: 30comprimés. 3400938857726: 90comprimés.

DATE DE PREMIERE AUTORISATION. 3octobre2008. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE. SEVIKAR® 20mg/5mg et SEVIKAR®40mg/5mg: 16juin 2011. SEVIKAR® 40mg/10mg: 6 juin

2011. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE. Médicament soumis à prescription médicale. Liste I. PRIX. 26,94€ (30cp). CTJ: 0,90€ - 69,38€

(90cp). CTJ: 0,77€. Remb Séc Soc à 65%. Agréé Coll. TITULAIRE DE L’AMM/EXPLOITANT. DAIICHI SANKYO FRANCE SAS - 1, rue Eugène et Armand Peugeot -

92500 Rueil-Malmaison - Tél.: 0155621460. *Une information complète est disponible sur le site Internet de l’Afssaps

(http://www.afssaps.sante.fr) ou peut être demandée auprès de notre laboratoire. SEV/MLA/06.2011

SEV/11/239/AP - Date de diffusion : octobre 2011

*Traitement de l’hypertension artérielle essentielle. SEVIKAR® est indiqué chez les patients adultes dont la pression

artérielle n’est pas suffisamment contrôlée par l’olmésartan médoxomil ou l’amlodipine en monothérapie.

Olmésartan médoxomil - amlodipine

Comprimé pelliculé

40 mg / 10 mg40 mg / 5 mg20 mg / 5 mg

ap 210X270 oct2011 .indd 1 06/10/2011 16:34:58

FMC349v3.indd IVFMC349v3.indd IV 27/02/12 10:2227/02/12 10:22

ÉDITEUR

CARDIOLOGUE PRESSE

13 rue Niepce – 75014 Paris

Tél.: 01.45.43.70.76 – Fax: 01.45.43.08.10

Email: [email protected]

Site web : www.cardionews.com

ÉDITEUR DÉLÉGUÉ

Régifax – 45-47 rue d’Hauteville – 75010 Paris

Tél.: 01.47.70.00.96 – Fax: 01.48.24.15.05

Directeur: Renaud Samakh

Publicité: François Bondu

Coordination de la rédaction: Renaud Samakh

Directeur artistique: Pascal Wolff

RÉDACTION

Président et directeur de la publication :

DrChristian Aviérinos

Directeur adjoint : Dr Serge Rabenou

Rédacteur en chef : Dr Christian Aviérinos

Comité scientifi que :

Pr Victor Aboyans

Pr Jean-Paul Bounhoure

Dr Thierry Denolle

Dr François Diévart

Dr Jean-Louis Gayet

Dr Robert Haïat

Pr Daniel Herpin

Pr Christophe Leclercq

Pr Jacques Machecourt

Dr Marie-Christine Malergue

Dr François Philippe

Dr Bernard Swynghedauw

Comité de lecture :

Dr Gérard Jullien

Dr Christian Ziccarelli

TARIF 2012 – 1 an, 10 numéros

France: 140 €

CEE (hors France): 160€

Tout autre pays: 275€

Prix « Spécial adhérent » au syndicat,

à jour de cotisation: 70€

Prix unitaire: 20€

Adhérent au Cessim et au SPEPS

Mensuel réservé au corps médical

Impression: Barbou Impressions

8, rue Marcel-Dassault, Bondy

RCS Bobigny B 572 188 357

Commission paritaire: 0114 G 81182

Dépôt légal: à parution

Les articles publiés dans la revue «Le Cardiologue» le

sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs. Tous

droits de reproduction, d’adaptation et de traduction par

tous procédés réservés pour tous pays.

Le Code de la propriété intellectuelle du 1er juillet 1992

interdit expressément la photocopie à usage collectif

sans autorisation des ayants droit. En application de

la loi du 11mars 1993, il est interdit de reproduire

intégralement ou partiellement la présente publication

sans autorisation de l’éditeur ou droits de reproduction

versés à celui-ci.

Le Cardiologue 349 – Février 2012 V

Sommaire

Les syndromes

aortiques aigus

IV Editorial

Syndromes aortiques aigus

Pr J.-P. Bounhoure. Toulouse

VI Etiologie et classifi cation des syndromes

aortiques aigus. Organiser la prise en charge

àla phase aiguë

Dr P. Delsart. CHRU de Lille

IX Dissection aortique : A distance de la phase

aiguë, comment surveiller l’aorte

et quel traitement spécifi que proposer?

Pr J.-P. Beregi. CHU Nîmes

XIV Quel traitement endovasculaire

et pour quelles indications dans les SAA?

Pr H. Rousseau. CHU de Rangueil

XVIII Zoom surZoom sur……

Quel est le risque neurologique

après chirurgie cardiaque depontage

aorto-coronaire ?

Dr A. Maudière. Tours

SEV/11/239/AP

-

Date

de

diffusion

:

octobre

2011

8

FMC349v3.indd VFMC349v3.indd V 27/02/12 10:2227/02/12 10:22

VI Le Cardiologue 349 – Février 2012

Les syndromes aortiques aigus

SAA

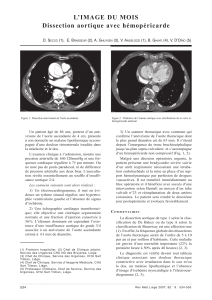

Les Syndromes Aortiques Aigus (SAA) constituent une entité re-

groupant les différentes atteintes de la paroi aortique mettant en

jeu le pronostic vital des patients. Les recommandations de la société

européenne de cardiologie de 2001 avaient proposé une classifi ca-

tion basée sur l’atteinte de la paroi aortique. Les syndromes aor-

tiques aigus regroupaient alors la dissection aortique, l’ulcère péné-

trant, l’hématome intramural et les dissections traumatiques. Cette

description anatomopathologique est à mettre en parallèle avec les

descriptions morphologiques historiques de Debakey et de Stanford,

celles-ci distinguaient plus simplement les atteintes de l’aorte ascen-

dante (Type 1 et 2 de Debakey ou Type A de Stanford) des atteintes

de l’aorte descendante (Type 3 de Debakey ou Type B de Stanford).

Ces deux classifi cations ne sont pas à opposer, mais doivent toutes

les deux être connues et intégrées dans la réfl exion diagnostique.

Leur principal intérêt est de pouvoir organiser la prise de chaque

patient d’une manière simple et optimale en intégrant les données

anatomopathologiques et morphologiques.

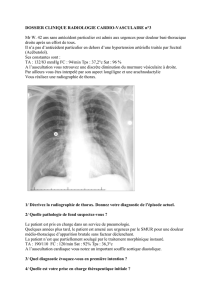

Les SAA sont rares et leur prévalence réelle est surtout diffi cile à

estimer. Si l’on avance dans les différentes populations étudiées, une

incidence de 3 à 5 Patients/100 000 habitants, il ne faut oublier que

cette pathologie grave est responsable d’un grand nombre de décès

préhospitaliers, souvent sous la forme d’une « mort subite » rendant

diffi cile l’estimation correcte des données épidémiologiques. La créa-

tion d’un registre international sur la prise en charge des dissections

aortiques (IRAD: International Registry of Acute Aortic Dissection) a

permis d’obtenir rapidement des données épidémiologiques intéres-

santes concernant cette maladie rare et assez mal connue.

Ainsi, dans leur premiers travaux, 62,3 % des patients étaient hospi-

talisés pour un SAA de type A et 37,7 % pour un type B. Les patients

étaient en majorité des hommes de 60 à 65 ans, aux antécédents

d’hypertension artérielle dans 70 % des cas environ. Les patients

atteints d’un type B étaient légèrement plus âgés, la répartition entre

les deux sexes était égale. La proportion de patients atteints de syn-

drome de Marfan ou présentant un anévrysme aortique était plus

élevée pour le groupe de patients atteints de type A.

Ce registre a également montré que les dissections aortiques comme

les autres pathologies cardiovasculaires suivaient un rythme circa-

dien, avec une plus grande fréquence de survenue entre 18 heures et

0 heure et un pic saisonnier en hiver.

Défi nitions

La défi nition de la dissection aortique est une défi nition anato-

mopathologique. Il s’agit de l’association d’une déchirure de l’intima

à un clivage longitudinal de la média des aortes thoraciques et ab-

dominales et éventuellement de leur branche. Le caractère aigu de

l’événement est défi ni arbitrairement : il s’agit des patients dont les

symptômes ont débuté moins de 14 jours avant l’hospitalisation. Au-

delà, on parle de SAA chronique. La déchirure intimo-médiale se fait

à partir d’un orifi ce appelé « porte d’entrée », cette porte d’entrée

créée une nouvelle voie d’écoulement pour le sang encore appelé le

« faux chenal ».

Ce faux chenal peut ainsi progresser sous l’effet du fl ux sanguin

dans le sens antérograde ou rétrograde. Ce faux chenal est borgne,

même si quelques portes de sortie peuvent de se créer en raison

de la pression exercée sur ces parois fragilisées. Ce faux chenal va

grossir et va dans la majorité des cas comprimer le vrai chenal (lu-

Etiologie et classifi cation

dessyndromes aortiques aigus

Organiser la prise en charge à la phase aiguë

Dr P. Delsart. Lille

FMC349v3.indd VIFMC349v3.indd VI 27/02/12 10:2227/02/12 10:22

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

1

/

19

100%