Meriem Maazoul* Université Tunis El Manar

CONTEXTE DE PROGRAMMATION INTERNE ET MEMORISATION DE LA PUBLICITE

TELEVISEE : APPORT ET LIMITE DE L’EXPERIMENTATION ?

Meriem Maazoul*

Université Tunis El Manar - Laboratoire de recherche ERMA

Slim Khalbous

Université de Carthage - IHEC Présidence, Laboratoire Marketing - Sfax

Résumé : L’objectif de cette recherche est de vérifier l’effet des choix méthodologiques sur

les recherches dans le domaine publicitaire, à travers une comparaison des résultats d’une

étude en laboratoire et des études en situation naturelle d’exposition. C’est ainsi qu’une étude

sur l’effet du contexte de programmation interne, mesurées par les variables de contenu et les

variables de séquence de passage du spot, sur l’efficacité de la publicité télévisée a été menée

en laboratoire. L’efficacité a été mesurée par: la mémorisation spontanée du produit et de la

marque, la mémorisation assistée de la position du spot et des éléments créatifs et de la

mémorisation globale. Cet indicateur représente une valeur synthétique de cinq indicateurs de

la mémorisation, construite à partir d’une analyse factorielle ordinale. Les résultats montrent

que si les tests en laboratoire n’affectent pas les résultats des études des variables de contenu,

ils peuvent induire un biais méthodologique pour les variables de séquence.

Mots clef : approche méthodologique ; expérimentation en laboratoire ; étude en situation

naturelle d’exposition ; contexte de programmation interne ; mémorisation publicitaire.

INTERNAL PROGRAMMING CONTEXT AND ADVERTISING RECALL: CONTRIBUTION AND LIMIT

OF LABORATORY EXPERIMENT?

Abstract: This research aims to test the effect of the choice of empirical methodology on the

results of advertising research, by comparing the results of laboratory study and natural field.

A study which aims to test the effect of internal programming context, measured by the

content and passage of the spot sequence variables on the effectiveness of tv advertising, was

conducted on laboratory experiment. The measure of effectiveness includes: free recall of the

product and the brand, aided recall of the position of the spot and creative elements and global

recall. This measure was built from an ACP polychoric on five indicators of recall. The

results show that if the laboratory tests do not affect the results of studies of variable content,

but they may induce a methodological bias for the sequence variables.

Keywords: methodological approach; laboratory experiment; natural field study; internal

programming context; advertising recall.

1

CONTEXTE DE PROGRAMMATION INTERNE ET MEMORISATION DE LA PUBLICITE

TELEVISEE : APPORT ET LIMITE DE L’EXPERIMENTATION ?

Introduction

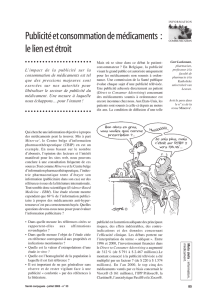

La mémorisation de la publicité télévisée se trouve être un objectif de plus en plus

difficile à atteindre par les annonceurs (multiplications des chaines, encombrement

publicitaire, développement des nouvelles technologies tel que le zapping par la

reconnaissance vocale, etc.). Autant de facteurs qui contribuent à distraire le téléspectateur

lorsqu’il est exposé à un message publicitaire et qui incitent les annonceurs à les intégrer lors

de l’élaboration de leurs stratégies. Ces décisions peuvent concerner le contenu, à savoir la

congruence entre le type de programmes télévisés et le type de publicité ; ou bien la

séquentialité de passage des spots par rapport au programme et dans l’écran. Ces choix

internes et contrôlables par l’entreprise sont nommés dans cette recherche : les variables de

programmation internes. Les chercheurs qui se sont intéressés à l’étude des variables de

programmation interne sont souvent arrivés à des résultats contradictoires. A titre d’exemple,

certaines études proposent aux annonceurs de placer leurs spots au début de l’écran alors que

d’autres leur proposent de les placer à la fin ! Il serait intéressant de s’interroger sur les

origines de ces contradictions. C’est dans ce contexte que cet article se propose de présenter

des éléments de compréhension de ces résultats divergents.

En étudiant l’effet de l’implication dans le programme sur l’efficacité publicitaire,

Moorman et al. (2007) ont fait ce même constat. Ils sont parvenus à la conclusion que la

divergence des résultats ne peut être due qu’à la différence des approches méthodologiques

utilisées par les chercheurs. En effet, pour assurer la validité externe, les études publicitaires

utilisent souvent l’expérimentation en laboratoire comme méthode de validation empirique.

Or, cette méthode permet certes d’exclure l’effet des variables externes et d’isoler l’effet des

variables étudiées mais présente l’inconvénient d’ôter le caractère naturel du comportement

des sujets, qui sont en situation d’exposition « forcée ». En effet, dans « la vrai vie » le

téléspectateur a la possibilité de faire une autre activité : manger, consulter son téléphone,

discuter, lire, etc., ou même de zapper vers un autre programme, ce qui n’est souvent pas le

cas au moment de l’expérimentation en laboratoire. Pour pallier ces limites, d’autres études

utilisent l’expérimentation sur le terrain (Chandon et al., 2013), qui constituent un pont entre

le laboratoire et l’exposition naturelle. Sauf que cette méthode garde toujours le côté artificiel

de l’étude. L’application de l’expérimentation conviendrait donc plus à l’étude du traitement

psychologique des variables tandis qu’une situation naturelle d’exposition serait plus appropriée à

étudier les variables dont les effets sont liés au choix de regarder ou non un programme.

Cette étude propose de vérifier l’effet de l’approche méthodologique expérimentale en

laboratoire sur les résultats des études. Afin d’atteindre cet objectif, une étude des effets des

variables du contexte de programmation interne sur la mémorisation publicitaire a été menée à

travers une expérimentation en laboratoire. Les résultats de cette étude seront ensuite

comparés aux résultats des études similaires menées en situation naturelle d’exposition.

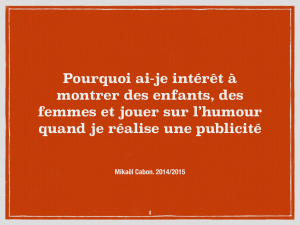

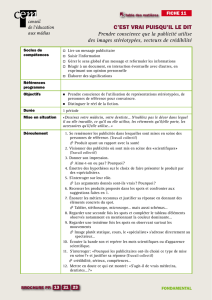

Etude des variables de contenu publicitaire : influence de la congruence entre le type de

programme et le type de publicité

La congruence a été définie par Mandler (1982) comme l’adéquation entre les attributs

d’un objet. Pour Hecker et Childer (1992), il s’agit d’un concept bidimensionnel, constitué

par : le contenu et le style. La présente recherche s’intéresse à l’étude de l’effet de la

congruence du style entre la publicité et le programme sur l’efficacité publicitaire (drame,

humoristiques, etc.). Un examen de la littérature montre un consensus autour d’un effet

2

négatif de la congruence cognitive sur la mémorisation de la publicité (Rifon et al., 2004 ;

Dahlen et al., 2005 ; Dahlen et al., 2008 ; Cheng et Kao, 2011). Cet effet négatif a été

expliqué par l’effet de contraste, entre deux objets qui attire l’attention de l’individu vers cette

« chose différente » (Meyers-Levy et Tybout, 1997). Dahlen et al. (2008) expliquent cet effet

par l’effet de surprise engendré par un contenu de la publicité incongruent avec le contenu du

contexte de programmation. Cet effet de contraste est indépendant du choix du programme

par le téléspectateur. L’exposition « forcée » ou en laboratoire n’a donc pas d’effet négatifs

sur les résultats de l’étude. Au contraire, cette méthode présente l’avantage de manipuler les

variables de contenu, tout en maitrisant les variables externes. Sur la base de ce constat,

l’hypothèse H1 peut être avancée : Les études des variables de contenu doivent privilégier

l’expérimentation en laboratoire comme approche méthodologique empirique.

Etude des variables séquentielles

Les variables séquentielles sont étudiées à travers les variables de séquences externes

(ordre de passage entre l’écran et le programme) à l’écran et internes (ordre de passage du

spot dans l’écran).

Influence de l’ordre de passage entre l’écran publicitaire et le programme

Les rares recherches qui se sont intéressées à l’effet de l’ordre de passage de la publicité

par rapport au programme, avancent la même conclusion : les publicités insérées dans les

écrans qui passent avant le programme sont les mieux mémorisées (Newell et al., 2001 ;

Newell et Wu, 2003). Ces études menées en situation naturelle d’exposition, se basent sur le

phénomène du « zapping » pour expliquer ces résultats. En attendant le début du programme,

l’attention du téléspectateur est à son maximum. Ce dernier va zapper et revenir vers la chaîne

au moment du passage de l’écran au milieu du programme, car à ce moment il est irrité par

l’interruption publicitaire, mais en même temps il attend la reprise de son programme; pour

zapper définitivement à la fin du programme, car ayant terminé l’objet de son exposition, il

n’a plus de raisons pour continuer s’exposer à la chaîne.

Influence de l’ordre de passage de la publicité dans l’écran publicitaire

La littérature sur la position séquentielle des spots dans l’écran dégage trois points de

vue. Le premier avance une meilleure mémorisation pour les publicités au début de l’écran,

appelé « effet de primauté ». Ces études, menées dans des situations naturelles d’exposition

(Cronin et Menelly, 1992 ; Zhao, 1997 ; Nwell et Wu, 2003), expliquent cet effet par une

forte attention de l’audience au début qui risque de se dissiper au fur et à mesure de

l’exposition. Le deuxième point de vue supporte « l’effet de récence », selon lequel les

publicités qui passent à la fin de l’écran bénéficient des meilleurs scores de mémorisation. Tse

et Lee (2001) ont expliqué ce résultat par le fait que l’individu zappe lors de la diffusion de

l’écran, pour s’exposer à nouveau à la fin de l’écran, lorsqu’il pense que le programme va

reprendre. Ce constat est valable pour les écrans qui passent avant ou au milieu du

programme. Le troisième point de vue propose une relation sous la forme de U. D’après ces

études, effectuées dans des situations naturelles d’exposition (Pieters et Bijmolt, 1997) ou en

laboratoire (Terry, 2005 ; Riebe et Dawes, 2006), la mémorisation publicitaire est bonne au

début de l’écran, elle décroit pour atteindre son minimum pour les spots qui passent au milieu

et reprend pour les spots qui passent à la fin. Il est à noter que les scores de mémorisation des

publicités qui passent au début restent plus élevés que ceux qui passent à la fin.

Les chercheurs qui ont mené les travaux sur les effets de séquence cités plus haut ont

expliqué les résultats de leurs études par le phénomène de zapping. Or, les effets de ce

phénomène ne peuvent être vérifiés en laboratoire, pour deux raisons. Premièrement, les

3

sujets exposés à des programmes en laboratoire n’ont pas la possibilité de zapper

physiquement. Deuxièmement, lors d’une étude menée en laboratoire, il est souvent demandé

aux répondants de ne pas quitter la salle afin de répondre au questionnaire après l’exposition.

Ils seront donc « forcés » de regarder les spots qui passent après le programme. Ce constat est

confirmé par Ducan (2000), qui précise qu’il y a effet de récence lorsque les répondants sont

interviewés à la fin de leur exposition à l’écran. A la lumière de ces données, il est possible

d’avancer la proposition P2: Les études des variables de séquence devraient privilégier les

études en situation naturelle d’exposition comme approche méthodologique empirique.

Méthodologie et mise en place de l’expérimentation

La validation empirique des hypothèses a été faite en deux phases. Une étude

exploratoire par enquête par sondage auprès de 300 étudiants, dont le but est de choisir les

outils expérimentaux (type et langue des programmes et de spots), suivie d’une

expérimentation pour tester les liens entre les variables étudiées.

Expérimentation

La validation des hypothèses a été faite par une expérimentation sur le terrain auprès

d’un échantillon de 630 étudiants, choisis selon la méthode des quotas. Ces étudiants sont de

niveaux d’étude, de spécialités et de régions à niveaux de prospérité très différents. Les

étudiants ont souvent été utilisés dans les études publicitaires, vu qu’ils constituent un

échantillon homogène qui garantit une meilleure validité externe (Terry, 2005 ; Nau, 2011).

La conception du matériel expérimental a été faite par un montage vidéo des programmes et

des spots en fonction des résultats de l’étude exploratoire. 4 programmes (film, jeux, série et

documentaire) ont été choisis selon les centres d’intérêts de la cible et manipulés de sorte à

avoir une durée égale (entre 30 et 35mins). Pour les spots, par soucis d’éliminer l’effet de la

familiarité, ces derniers ont été enregistrés à partir d’une télévision suisse qui ne passe pas sur

le stellite. Ainsi 6 spots (Vogèle, Radion, Merker, Newchatoise, SFR et Ricqles)

correspondants aux 6 catégories des produits (habillement, produits d’hygiène,

électroménager, produits financiers, téléphonie et boissons) dégagées par l’étude exploratoire

ont été utilisés dans chaque programme.

Opérationnalisation des variables

Les mesures adoptées dans l’étude sont résumées dans le tableau suivant :

Tableau 1 : Mesures des variables

Variables

Mesure

Contexte d’exposition interne

Congruence type spot / type programme

Evaluée par 4 experts

Ordre de passage écran / programme

Manipulation des spots de façon à passer avant, au milieu et après le programme

Encadré 1- Déroulement de l’expérimentation

Selon le design expérimental, les individus étaient affectés aléatoirement à l’une des 9 conditions

expérimentales : (spot test inséré dans un écran qui passe au début, au milieu ou à la fin du programme) x (spot

test qui passe au début, au milieu ou à la fin de l’écran). Les groupes expérimentaux étaient constitués d’une

quinzaine de sujets.

Au début de chaque expérimentation, l’enquêteur présentait l’étude (« allaient être exposés à un programme

télévisé, suite auquel ils devaient répondre à un questionnaire ») et donnait les consignes aux sujets, qui devaient

se comporter d’une manière naturelle : ils pouvaient boire, manger, discuter, ou même quitter la pièce, à

condition de revenir pour répondre au questionnaire. Suite à ça il y a eu la projection du programme et des spots.

A la fin duquel les sujets devaient répondre à un premier questionnaire sur la mémorisation spontanée. Après

avoir ramassé ce premier questionnaire, un deuxième a été distribué portant sur la mémorisation assistée, les

variables individuelles et une question sur le contrôle de la familiarité à l’égard des spots.

4

Ordre de passage spot / écran

Manipulation des spots de façon à passer au début, au milieu et à la fin de

l’écran

Variable dépendante

Mémorisation publicitaire

(de chacune des 6 marques testées)

Mémorisation spontanée (rappel) de la marque et du produit.

Mémorisation assistée de la position du spot par rapport au programme

(reconnaissance) et éléments créatifs du spot (couleurs, personnages, etc.)

Mémorisation globale mesurée à travers une valeur synthétique des 5

indicateurs : mémorisation spontanée du produit, de la marque et de la position

par rapport au programme et assistée de la position et des éléments créatifs. une

ACP a été réalisée sur les corrélations polychoriques entre ces 5 variables (de

nature ordinales et de comptage). La mémorisation globale est représentée par 1

axe pour les 6 marques

Résultats de l'expérimentation

La validation des hypothèses a nécessité le recours à différentes méthodes d’analyses :

Khi2, ‘d’ de Somers, GZLM avec la fonction de lien de Poisson, ANOVA et calcul des

moyennes. Les principaux résultats sont présentés dans le tableau 2.

Influence de la variable de contenu

Les résultats montrent que pour les 5 mesures, la mémorisation est meilleure lorsque le

type du spot est incongruent avec le type de programme. Ces résultats rejoignent les

conclusions des études précédentes et permettent de confirmer l’hypothèse H1.

Influence des variables séquentielles

Influence de l’ordre de passage entre l’écran publicitaire et le programme

Les études citées plus haut avancent que les meilleurs scores de mémorisation d’un spot

sont obtenus lorsqu’il passe avant le programme, suivie de la position du milieu, et enfin celle

après le programme. Les tests menés dans cette étude ne permettent pas de trancher. D’après

les résultats dans le tableau 2, l’ordre de passage de l’écran par rapport au programme n’a pas

d’effet sur la mémorisation du produit et des éléments créatifs. Pour les indicateurs où il a un

effet, les tendances ne sont pas homogènes et parfois contradictoires. En effet, ces résultats

montrent que les répondants ont tendance à mieux mémoriser les noms des marques des spots

qui passent après le programme, alors qu’ils ont tendances à mieux mémoriser la position des

spots qui passent avant le programme.

Influence de l’ordre de passage du spot dans l’écran

La littérature, en particulier en situation naturelle, avance une meilleure mémorisation

des spots qui passent au début et/ou à la fin de l’écran publicitaire, avec une meilleure

mémorisation des spots du début. Le tableau 2 montre des résultats différents que ceux prévus

par la littérature. En fait, l’ordre de passage du spot dans l’écran n’a pas d’effet sur la

mémorisation globale, du produit et de la position. Et même quand cet effet existe il est

contraire à la logique proposée par les chercheurs dans le domaine. En effet, le tableau 2

montre des tendances vers une meilleure mémorisation des éléments créatifs des spots qui

passent à la fin et même au milieu de l’écran.

Pour ce qui est de l’ordre de passage de l’écran, d’après le tableau2 il n’y a pas d’effet

de l’ordre sur la mémorisation du produit et des éléments créatifs. Toutefois les tests montrent

que la mémorisation du nom de marque est meilleure pour les spots placés dans l’écran qui

passe après le programme que pour les deux écrans précédents. Les résultats différents et

parfois contradictoires avec les études précédentes confirment la théorie du biais

méthodologique. Lors d’une expérimentation en laboratoire, les répondants se sentaient

obligés de regarder la télévision même au moment de l’interruption du programme par un

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%