demarche de resolution de problemes

1

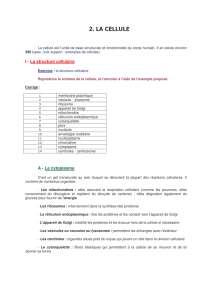

CHAPITRE II – LA CELLULE

La cellule peut être considérée comme l’élément primitif et premier de tout être vivant : sans

cellule, pas d’être vivant. Elle se définit comme suit :

La cellule est l’unité structurale1 et

fonctionnelle2 de base d’un organisme

vivant.

- La cellule est unité structurale puisque l’assemblage de cellules identiques constitue le tissu

formant l’organe ou la structure anatomique. La différentiation des cellules conduit alors à la

spécialisation : cellules osseuses, cellules nerveuses, par exemple.

- La cellule est aussi l’unité fonctionnelle par le mécanisme de reproduction.

Reprenons l’organisation du corps humain en la poursuivant vers l’infiniment petit3.

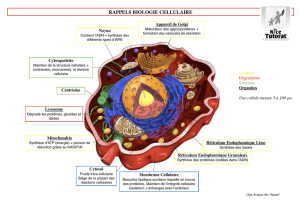

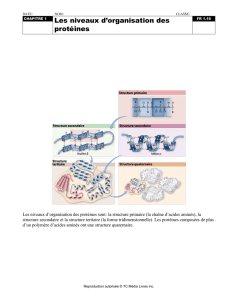

Un être vivant comme l'être humain est le résultat de l'assemblage de milliards de cellules. Chacune

de ces cellules est elle-même formée d'organites cellulaires. Ces organites sont formés de grosses

molécules organiques formées par l'assemblage de molécules organiques plus petites. Enfin, les

molécules sont le résultat de l'union des atomes.

Tout être vivant se caractérise par cette hiérarchie des niveaux d'organisation :

- les atomes s'unissent en molécules,

- les molécules en organites cellulaires,

- les organites en cellules,

- les cellules en tissus,

- les tissus en organes,

- les organes en systèmes,

- les systèmes en appareils,

- les appareils en vie(s) !

La biologie, la science étudiant le phénomène du vivant, est une science relativement jeune. Ce

n'est, en effet, qu'au début du XXème siècle que l'on a commencé à avoir une idée de ce qu'est un être

vivant. Et encore, il faudra attendre les années 1950 pour que cette science fasse de véritables

progrès. Pourtant, on se posait des questions sur le phénomène du vivant depuis les débuts de

l'humanité. Mais sans les outils indispensables apportés par la physique (microscope) et surtout par

1 « anatomique ».

2 « physiologique ».

3 Petit (par la taille) et grand (par le nombre) à la fois !

2

la chimie (techniques d'analyse et d'identification des composés chimiques), la biologie ne pouvait

progresser qu'en anatomie et en sciences naturelles. Pour le reste, on s'en remettait à des opinions

philosophiques datant d'aussi loin qu'Aristote4.

En 1665, Robert Hooke utilisa un nouvel instrument d'optique : le microscope5. Il eut l'idée

d'observer une fine coupe d'un bouchon de liège6. Hooke nomma « cellules » ces petites structures

formant le liège.

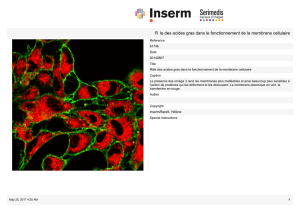

Le liège est un tissu mais mort, un tissu dont les cellules sont vides. Contrairement au liège, les

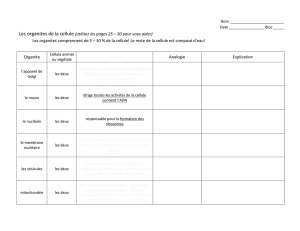

cellules des tissus frais montraient une organisation interne complexe. Chaque cellule possède des

organites (petits organes) dont les plus petits sont assez difficiles à discerner au microscope optique.

La plupart de ces organites sont présents dans toutes les cellules, peu importe d'où vient la cellule,

d'un humain, d'un moustique ou d'un érable. Bref, même si elles proviennent d'organismes très

4 Pour l’anatomie, nous avions nommé Hippocrate, c’est la même époque !

5 Il s’agissait, ici aussi de voir : l’anatomie est à la dissection ce que le microscope est à la biologie.

6 Le liège est l'écorce d'un chêne européen.

3

différents les uns des autres, les cellules se ressemblent beaucoup.

On se rendit également compte que les cellules pouvaient se reproduire. Dans les conditions

appropriées, une cellule, même isolée du tissu d'où elle provient, peut se nourrir, respirer,

s'entretenir, se reproduire. Chaque cellule est un être vivant à part entière. Vers 1839, le monde

scientifique admit ce qu'on allait appeler désormais la théorie cellulaire :

La cellule est l'unité structurale et

fonctionnelle de tous les êtres vivants.

C'est-à-dire :

1°- Tous les êtres vivants sont constitués d'une ou plusieurs cellules. On peut cultiver des

cellules en milieu artificiel. Même séparée de l’organisme, une cellule peut continuer à

vivre et à se reproduire si on lui fournit tous les éléments dont elle a besoin (eau, nourriture,

oxygène, etc.).

Chaque cellule de notre corps est un être vivant à part entière.

2°- La cellule est la plus petite unité possédant les caractéristiques du vivant.

3°- Toute cellule provient de la division d’une autre cellule.

Chaque cellule est donc un être vivant complet, une cellule peut :

- absorber et transformer de la nourriture,

- respirer,

- rejeter des déchets,

- sécréter des substances qu’elle fabrique,

- se reproduire,

- se réparer si elle est endommagée.

Par contre, si on coupe une cellule en morceaux, on n'obtiendra qu'un mélange bientôt inerte de

composés chimiques, rien de vivant. Certains êtres vivants ne sont faits que d'une seule cellule alors

que d'autres en contiennent des milliers de milliards.

La théorie cellulaire, à l’époque où on l’énonça, modifia l’idée qu’on avait toujours eu de la vie

jusque là7. Les biologistes devaient admettre trois concepts « révolutionnaires » :

1°- Unité du vivant : les êtres vivants se ressemblent beaucoup plus qu’on ne le croyait ;

l’homme n’est pas si différent des animaux et même des plantes.

2°- Homéostasie : la survie et la santé de l’individu correspondent à son aptitude à assurer un

milieu de vie favorable à ses cellules.

3°- Il n’y a pas vraiment de limite définie entre la vie et la mort.

7 La théorie vitaliste énoncée par Aristote vers + 350 avant Jésus-Christ (22 siècles) : « vivant = matière + âme ».

4

Unité et diversité

On peut voir le monde vivant comme un gigantesque jeu de Lego®. À partir de quelques types de

briques élémentaires (les différents types de cellules), on peut construire une variété infinie de

formes vivantes. La cellule est au vivant ce que la brique est au mur ! De ce premier principe

d’unité du vivant va naître les théories de l’évolution8.

Homéostasie

Il suffit d’avoir déjà tenté de cultiver des cellules en milieu artificiel pour se rendre compte combien

leur survie est fragile. Un peu trop de ceci ou pas assez de cela dans le milieu de culture et les

cellules meurent soudainement.

Une cellule ne peut survivre que si elle baigne dans un liquide présentant des caractéristiques

physico-chimiques9 qui répondent exactement à ses besoins. Il en est de même à l’intérieur de

l’organisme. Les cellules doivent baigner dans un milieu stable qui leur apporte tout ce dont elles

ont besoin. On pourrait dès lors définir la physiologie comme l’étude des mécanismes permettant

d’assurer aux cellules un milieu de vie stable.

Exemple : la teneur en sucre du liquide baignant les cellules, par exemple, doit demeurer

rigoureusement stable. Trop ou pas assez de sucre pourrait perturber le fonctionnement des

cellules et même les tuer. Il existe des mécanismes physiologiques permettant de maintenir

stable cette teneur en sucre. Que l’on jeûne depuis plusieurs jours ou que l’on vienne de

manger un plein pot de miel, le taux de sucre demeurera sensiblement le même. Le

déséquilibre de ce mécanisme d’équilibrage conduit, dans ce cas, à une pathologie

fréquente, le diabète.

On appelle donc « homéostasie » cette stabilité du milieu interne que parviennent à maintenir les

êtres vivants et chacune des cellules qui les composent. L’homéostasie correspond à un équilibre

dynamique par les interactions et contraintes extérieures (l’environnement cellulaire). La définition

complète et précise est : « l'homéostasie d'un organisme cellulaire est sa capacité autorégulée à

conserver un fonctionnement satisfaisant et un équilibre entre le compartiment intracellulaire et le

compartiment extracellulaire, séparés par la membrane cellulaire, malgré une contrainte

extérieure. »

La cellule et son environnement interagissent. Par leur activité, les cellules modifient

continuellement leur milieu : en y puisant des éléments et en y rejetant des déchets. Egalement, ce

milieu change. Les différents systèmes doivent donc continuellement réagir afin de rétablir

l’équilibre sans cesse perturbé. Le maintien de l’homéostasie est un continuel combat qui ne doit

jamais cesser.

8 de Charles Darwin pour ne citer que le plus connu.

9 c’est-à-dire l’ensemble des caractéristiques physiques (température, viscosité, etc.) et chimiques (pH, salinité,

concentration en oxygène, en déchets, etc.) du milieu.

5

Ainsi, avec la théorie cellulaire, la notion de maladie (cf. exemple page précédente) prit une toute

nouvelle signification. Désormais, on considérera la maladie comme un défaut de l’homéostasie. Et

c’est le bon fonctionnement de chacune des cellules de l’organisme qui permet de maintenir cette

homéostasie essentielle à la survie de chacune d’entre elles.

Vie et mort : une histoire de reproduction

À cause de ce renouvellement continuel qui se produit dans les cellules, on estime que chaque

individu renouvelle la totalité de ses molécules à peu près en sept ans. Il n’y aurait donc pas une

seule molécule de votre corps qui y était, il y a sept ans.

Si une cellule meurt, une autre cellule peut se reproduire pour la remplacer. À chaque seconde, 50

millions de cellules des 100.000 milliards meurent dans notre organisme. Mais la reproduction

cellulaire permet de produire 50 millions d’autres cellules pour les remplacer.

Nous en reparlerons.

DE LA BIOLOGIE A LA CHIMIE

Nous le savons10 désormais : un être vivant comme l'être humain est le résultat de l'assemblage de

milliards de cellules. Chacune de ces cellules est elle-même formée d'organites cellulaires. Ces

organites sont formés de grosses molécules organiques formées par l'assemblage de molécules

organiques plus petites. Enfin, les molécules sont le résultat de l'union des atomes11.

On comprend donc que pour faire de l’anatomo-physiologie, il est essentiel de faire de la biologie,

et que pour faire de la biologie, il est essentiel de faire de la chimie, de la chimie organique pour

être précis. A l'origine, la chimie organique était l'étude des substances constituant les organismes

vivants (par opposition à la chimie minérale qui elle étudiait les substances non vivantes).

Parmi les 92 éléments chimiques existant sur terre à l'état naturel12, la vie, lorsqu'elle s'est formée,

n'en a sélectionné que quatre principaux :

10 C’est la troisième édition !

11 Un humain de 70 Kg contient quelque chose comme 1 milliard de milliards de milliards d'atomes.

12 Voir le tableau périodique des éléments, également appelé « Table de Mendeleïev ».

- Carbone (C),

- Hydrogène (H),

- Oxygène (O),

- Azote (N).

L'essentiel des molécules formant la matière vivante est formé à partir de ces quatre éléments.

On retrouve cependant souvent, en quantités beaucoup plus faibles, d'autres éléments chimiques

associés à ces molécules : Ca (calcium), K (potassium), Si (silicium), Mg (magnésium), S (soufre),

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

1

/

23

100%