Douleursabdominales aiguës hautes : quelle imagerie ?

S. Excoffier

P.-A. Poletti

H. Brandstatter

introduction

Les douleurs abdominales aiguës non traumatiques repré-

sentent environ 10% des consultations dans les centres d’ur-

gences. L’abdomen aigu est défini comme une douleur néces-

sitant un traitement médical ou chirurgical urgent : il est donc

logique de diriger l’imagerie en fonction de la localisation de

cette douleur, comme le précise l’ACR (American College of

Radiology).

Une liste exhaustive des pathologies responsables de dou-

leurs abdominales est répertoriée dans le tableau 1.

Au cours des trois dernières décennies, l’apport de la radiolo-

gie a augmenté, permettant une réduction des interventions

chirurgicales, jadis aussi utilisées à but diagnostique.

Actuellement, l’usage de la radiographie conventionnelle (cou-

ramment appelée «abdomen sans préparation» ou ASP) est

limi té aux douleurs abdominales diffuses, suspectes d’un iléus

ou d’une perforation.1 La dose d’irradiation délivrée par une radiographie abdo-

minale est de 1,4 à 2 mSv ; elle est de 10 mSv pour un CT pour un seul passage.1

A titre informatif, la dose d’irradiation moyenne annuelle reçue par la population

à Genève est de 4 mSv environ.

Aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), le nombre de CT effectués aux

urgences a augmenté de 500% (dont 33% pour le CT abdominal) de 1999 à 2012,

alors que le nombre des consultations n’a augmenté que de 20%. Les effets indé-

sirables du CT sont l’irradiation et les effets secondaires du produit de contraste

intraveineux (insuffisance rénale et réactions allergiques). Les sujets jeunes sont

plus sensibles aux doses d’irradiation que les patients âgés, alors que ces der-

niers le sont davantage aux effets secondaires néphrotoxiques des produits de

contraste.

L’échographie est un examen rapidement disponible, sans effet indésirable

pour le patient, peu coûteux et facilement transportable. Son interprétation est

cependant dépendante de l’examinateur. Sa sensibilité peut être réduite par la

présence d’un météorisme ou chez les patients obèses.

L’IRM est un examen avec une très bonne discrimination tissulaire, mais d’un

emploi plus difficile (préparation et examen plus longs, collaboration du patient

nécessaire, incompatibilité avec tout objet métallique) et n’est pas forcément

supérieur au CT dans la plupart des pathologies abdominales. Elle peut être

cependant complémentaire au CT dans la recherche d’une cholédocholithiase

(cholangio-IRM).

Acute abdominal pain of the upper

abdomen : which imaging to choose ?

The aim of this article is to review the imaging

modalities to be performed in patients with

acute diffuse upper abdominal pain. Conven-

tional radiography, ultrasound and compute-

rized tomography (CT) are most often used in

this setting. The choice of the initial imaging

technique will depend from the localization

of the pain and the probability of a particular

pathology in the involved area.

Rev Med Suisse 2013 ; 9 : 1710-4

Cet article passe en revue l’imagerie à effectuer en première

intention chez les patients présentant des douleurs abdomi-

nales aiguës de localisation haute. L’abdomen sans prépara-

tion, l’ultrason et le scanner restent les principaux examens

utilisés. Le choix de l’examen radiologique en première inten-

tion dépendra de la localisation de la douleur et tiendra

compte de la fréquence des pathologies rencontrées dans les

différents quadrants abdominaux.

Douleurs abdominales aiguës

hautes : quelle imagerie ?

pratique

1710 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

25 septembre 2013

Drs Sophie Excoffier et

Hilda Brandstatter

Service de médecine de premier

recours

Dr Pierre-Alexandre Poletti

Unité de radiologie des urgences

Service des urgences

HUG, 1211 Genève 14

Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

25 septembre 2013 0

06_10_37364.indd 1 19.09.13 08:50

1:1.51:1.5

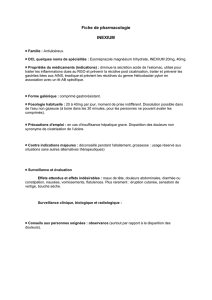

Lactab® 20 mg

sécable

Lactab® 10 mg Lactab® 40 mg

sécable

Lactab® 80 mg

sécable

0613

* Pour pouvoir scanner le «QR-Code» avec le smartphone, vous avez besoin d’une application que vous pouvez télécharger par exemple dans l’App Store sous «Scan» ou sous «QR».

Atorvastatine-Mepha® C: 1 Lactab® d’Atorvastatine-Mepha® contient 10/20 /40/80 mg d’atorvastatine. I: Réduction de taux trop élevés de cholestérol total /LDL, d’apolipopro-

téine B et de triglycérides en cas d’hypercholestérolémie primaire, de formes mixtes d’hyperlipidémie, d’hypercholestérolémie familiale, en complément du régime alimen-

taire. Réduction de taux trop élevés de cholestérol total/ LDL en cas d’hypercholestérolémie familiale homozygote, en traite ment adjuvant ou en monothérapie. Prévention

des événements cardiovasculaires en cas de risque élevé de premier événement cardiovasculaire. P: Dose initiale de 10 mg 1 fois par jour, jusqu’à 80 mg par jour au maximum.

Adaptation de la dose toutes les 4 semaines ou plus, en fonction des taux de lipides. Prévention des événements cardiovasculaires: 10 mg 1 fois par jour. CI: Hypersensibilité

au principe actif ou à l’un des excipients conformément à la composition. Maladie hépatique active, augmentation persistante d’origine inexpliquée des transaminases sériques,

cholestase, myopathies. Grossesse/ allaitement. PC: Les tests de la fonction hépatique ASAT(GOT), ALAT(GPT) devraient être réalisés avant le début du traitement, puis à inter-

valles réguliers. Réduire la dose/arrêter le traitement en cas d’élévation persistante de l’ALAT ou de l’ASAT à des taux >3 fois la normale. Consommation élevée d’alcool, anté-

cédents de maladie hépatique, facteurs prédisposant à l’apparition d’un AVC hémorragique ou d’une rhabdomyolyse (diminution de la fonction rénale, association avec ciclospo-

rine, fibrates, érythromycine, niacine ou antimycosiques azolés, ou sensibilité au toucher ou faiblesse musculaire au cours du traitement). Les taux de CPK devraient être mesurés

avant le début d’un traitement par statines en cas de facteurs prédisposants. Arrêt du traitement en cas d’élévation nette (>5 fois la limite supérieure de la normale) des taux

de CPK. EI: Rhinopharyngite, réactions allergiques, hyperglycémie, céphalées, douleurs pharyngées et laryngées, épistaxis, constipation, ballonnements, dyspepsie, nausées,

diarrhée, myalgie, arthralgie, douleurs des extrémités, douleurs musculosquelettiques, crampes musculaires, articulations gonflées, anomalie des tests hépatiques, augmentation

des taux sériques de créatine phosphokinase. IA: Ciclosporine, autres immunosuppresseurs, gem fibrozil /fibrates, acide nicotinique, inhibiteurs du cytochrome P450 3A4, anti-

mycosiques azolés, érythromycine, clarithromycine, antiprotéases (tels que lopinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir), diltiazem, itraconazole, grandes quantités de jus de pam-

plemousse, inducteurs du CYP3A4 (tels qu’éfavirenz, rifampicine), digoxine, contraceptifs oraux, inhibiteurs de la glycoprotéine P, colestipol, antiacides, warfarine, sulfonylurées,

acide fusidique. Liste: B. [0312]. Pour des informations complémentaires sur les médicaments consulter www.swissmedicinfo.ch. Vous trouverez d’autres informations sur

Atorvastatine-Mepha® à l’adresse de notre Service Littérature: [email protected]

Mepha Pharma SA, 4010 Bâle, Téléphone 061 705 43 43, Fax 061 705 43 85, www.mepha.ch

Atorvastatine-Mepha®

La voie à suivre en matière de cholestérol

admis par les caisses maladie

Vous trouverez les données

de bioéquivalence

et le profil de la préparation

sur internet à l‘adresse: www.mepha.ch,

Professionnels, Qualidoc ou via QR-Code.*

Dosage de 40 mg,

comprimés désormais

sécables

Les médicaments à l’arc-en-ciel

1006576

1006576_rms_ct.indd 1 14.03.13 17:09

Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

25 septembre 2013 0

douleurs de l’hypochondre droit

Douleurs biliaires

Dans la pratique clinique, il est important de distinguer

une douleur biliaire simple (lithiase vésiculaire symptoma-

tique) d’une douleur biliaire compliquée (migration de

calcul ou cholécystite).

La prévalence de la cholécystite est de 5% parmi les

patients se présentant pour des douleurs abdominales aux

urgences.1 C’est la pathologie la plus fréquente (50-60%)

touchant l’hypochondre droit. Dans plus de 90% des cas, la

cause est un calcul de la vésicule biliaire, enclavé dans le

canal cystique ou le collet de la vésicule.2

Environ 10-15% de la population occidentale serait por-

teuse de calculs biliaires, dont seuls 1-4% deviendraient

symptomatiques.3 La douleur de la colique biliaire est de

type viscéral et le résultat d’un spasme du canal cystique.

Elle est d’abord ressentie au niveau de l’épigastre et peut

irradier dans l’épaule droite. Environ 75% des patients qui

présentent une cholécystite aiguë ont des antécédents de

colique biliaire. La symptomatologie de la colique biliaire

simple dure moins de six heures. Les douleurs sont sou-

vent précipitées par un repas riche en graisses, qui stimule

la contraction de la vésicule biliaire via la libération de

cholécystokinine.2 Si la douleur dure plus de six heures,

une cholécystite est suspectée. Après six heures, la stase

biliaire et la surinfection bactérienne engendrent une in-

flammation de la paroi, avec ischémie et nécrose secon-

daires potentielles.

L’examen physique montre une défense localisée et un

signe de Murphy positif. On retrouve une leucocytose et

fréquemment une élévation de la phosphatase alcaline et

des transaminases. Le traitement de choix dans le cas d’une

cholécystite aiguë est la cholécystectomie dans les 72 heures

après le début des symptômes.

Selon l’ACR, l’échographie est la modalité la plus appro-

priée pour différencier une douleur biliaire simple d’une

douleur biliaire compliquée et poser un diagnostic de cho-

lécystite. L’ultrason permet de mettre en évidence les

signes suivants de cholécystite : distension de la vésicule

biliaire, boue biliaire

(sludge)

ou calcul intraluminal, épais-

sissement de la paroi avec aspect feuilleté dû à l’œdème,

liquide libre autour de la vésicule biliaire et signe échogra-

phique de Murphy. Ses sensibilité et spécificité atteignent

jusqu’à 83 et 95%, respectivement.4 A noter qu’un épaissis-

sement de la paroi vésiculaire peut survenir dans certaines

situations cliniques (ascite, hypoprotéinémie, VIH, hépa-

tite…). Il est important d’intégrer ces paramètres avant de

poser le diagnostic de cholécystite. L’échographie est un

examen plus sensible que le CT pour détecter des calculs

vésiculaires. Toutefois, les calculs cholédociens sont sou-

vent non détectables à l’échographie, car ils peu vent être

masqués par des gaz ou être trop petits pour être vus. Pour

cette raison, l’absence de visualisation de calculs cholédo-

ciens à l’échographie (ou au CT) ne permet pas d’exclure

une lithiase. En cas de dilatation des voies biliaires sans

obstacle détecté à l’échographie ou au CT, le choix de l’exa-

men complémentaire à effectuer dépend de la situation

clinique : 1) en situation d’urgence (obstruction aiguë avec

besoin de traitement immédiat), l’ERCP (cholangiopancréa-

tographie rétrograde endoscopi que) peut être associée au

traitement médical et 2) en cas d’impossibilité technique

de réaliser une ERCP (anastomose biliodigestive ou sté-

nose du canal digestif supérieur), la cholangiographie per-

cutanée avec un geste de drainage ou de désobstruction

peut être recommandée. Dans des situations électives, le

bilan peut parfois être complété par une cholangiographie

par IRM.

douleurs abdominales diffuses

et épigastriques

Occlusion intestinale et perforation d’organe

L’ASP peut être réalisé en première intention dans les

douleurs abdominales diffuses suggérant une occlusion in-

testinale ou une perforation d’organe, car cette imagerie

est facilement accessible et peut rapidement orienter le

diagnostic. On doit cependant souvent compléter l’examen

par un CT, afin de mettre en évidence la cause exacte de

l’obstruction ou de la perforation. Les signes radiologiques

classiques d’iléus sont les niveaux hydro-aériques (L 3) et

la distension de l’intestin grêle sur le cliché réalisé en po-

sition débout.2 Ils peuvent être absents en cas d’occlusion

du duodénum ou du grêle proximal.

Lors d’une perforation, on retrouve parfois de l’air sous-

1712 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

25 septembre 2013

HCD • Biliaire (cholécystite, cholédocholithiase, colique

biliaire, cholangite)

• Hépatique (hépatite, néoplasie, abcès, foie de stase,

syndrome de Budd-Chiari, périhépatite de Fitz-Hugh-

Curtis)

• Paroi abdominale (musculaire, zona, radiculite)

• Ulcère perforé

• Pulmonaire (pneumonie, pleurésie, pneumothorax)

• Pathologie du côlon (colite, tumeur, diverticulite,

appendicite rétrograde)

• Rénale (pyélonéphrite, stase, infarcissement, lithiase)

HCG • Rate : infarctus splénique, traumatisme

• Pancréas : pancréatite, néoplasie

• Maladie pulmonaire : pneumonie, abcès sous-phrénique,

embolie pulmonaire, pneumothorax

• Estomac (comme épigastre/milieu)

• Radiculite

• Côlon descendant/angle splénique : colite ischémique

segmentaire

Epigastre/ • Etiologies cardiaques : ischémie, IM inférieur, péricardite

milieu • Ischémie ou infarctus du myocarde inférieur :

dissection, anévrisme de l’aorte abdominale, angor

abdominal

• Œsophage : reflux, infections

• Estomac : gastrite aiguë, ulcère perforé ou non, tumeur,

trouble de la vidange

• Paroi : hernie, compression nerveuse

• Toutes les étiologies biliaires

• Pancréas : tumeurs, pancréatite

Douleur Péritonite, iIéus obstructif, ischémie mésentérique,

diffuse anévrisme aortique en cours de rupture, porphyrie,

urémie, acidocétose diabétique, hypercalcémie, hématome

rétropéritonéal, fièvre méditerranéenne, gastroentérite,

IBD, crise hémolytique, angiœdème héréditaire, sevrage

d’opiacés, intoxication aux métaux lourds

Tableau 1. Douleurs abdominales selon la localisation

(Adapté de réf. 2,5).

HCD : hypochondre droit ; HCG : hypochondre gauche ; IM : infarctus du

myocarde ; IBD : syndrome de l’intestin irritable.

06_10_37364.indd 2 19.09.13 08:50

Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

25 septembre 2013 1713

diaphragmatique. L’ASP peut être cependant normal dans

30% des cas.5

Pancréatite

La pancréatite est causée par l’activation prématurée des

enzymes pancréatiques provoquant une autodigestion du

pancréas et des tissus adjacents. Plus de 80% des pancréa-

tites aiguës sont secondaires à une lithiase ou à l’alcool.

Les autres étiologies sont idiopathiques ou secondaires à

des causes rares telles que : des médicaments, un trauma-

tisme, une hypertriglycéridémie sévère (L 1000 mg/dl, soit

L 11,3 mmol/l), une infection, une dysfonction du sphincter

d’Oddi ou iatrogénique (ERCP).2 La pancréatite peut être

sévère dans 20-30% des cas, et létale dans 2-10%.6 Les mor-

bidité et mortalité de la pancréatite sont liées à la dysfonc-

tion d’organe et/ou à la surinfection des zones de nécrose.

Le CT est l’examen le plus utile pour l’évaluation du

degré de sévérité, notamment en identifiant la présence

de zones de nécrose. Un score prédictif radiologique a été

développé par Balthazar et coll., sur la base de critères

scanographiques. Sa valeur est très controversée. La né-

crose est caractérisée par une absence de prise de produit

de contraste (absence de réhaussement) d’une partie du

parenchyme pancréatique après une injection IV. Elle peut

apparaître jusqu’à quatre jours après le début des symp-

tômes cliniques.

Un nouveau CT est indiqué dans les situations suivan tes :

dysfonction d’organe persistante, signes de sepsis, suspi-

cion d’une complication sévère 7 ou détérioration de l’état

clinique dans les jours suivant l’admission. Dans les cas de

nécrose associée à un état fébrile, une ponction du liquide

inflammatoire sous CT est recommandée pour exclure une

surinfection et permettre l’instauration d’une antibiothéra-

pie ciblée. Selon l’évolution clinique, le CT peut être éga-

lement utile pour rechercher les complications éventuelles

de la pancréatite (pseudokyste, pseudo-anévrisme, throm-

bose veineuse).

L’échographie est complémentaire au CT pour détecter

des calculs vésiculaires, voire cholédociens (plus difficiles

à identifier par échographie).

La cholangio-IRM peut être un complément au scanner,

à l’échographie et à l’ERCP pour déterminer la cause d’une

obstruction des voies biliaires.

douleurs de l’hypochondre gauche

Celles-ci sont plus rares et comprennent notamment

les pathologies de la rate (infarcissement, abcès, trauma-

tisme), de l’estomac (gastrite, ulcère peptique), des reins

(emboles, lithiase rénale) ou du côlon descendant (diver-

ticulite, occlusion, perforation, coprostaste) (tableau 1).

L’examen recommandé en première intention est l’écho-

graphie, complétée par un CT en cas de nécessité.

vignette clinique

Un patient de 45 ans se présente aux urgences pour

des douleurs épigastriques intenses, de type coup de

poignard, irradiant en ceinture et dans le dos, associées

à des vomissements, faisant suite à une forte consom-

mation d’alcool. L’examen physique montre une hypo-

tension associée à une tachycardie, des bruits abdomi-

naux diminués en fréquence, une sensibilité locale au

niveau de l’épigastre. Le laboratoire révèle une leuco-

cytose et une élévation de la lipase à plus de trois fois

la norme.

Question : quelle est la prochaine étape dans votre dé-

marche diagnostique ?

Réponse : la présentation clinique suggère une pancréa-

tite. Le CT est l’examen de choix avec des coupes sans,

puis avec injection de produit de contraste. Une écho-

graphie est indiquée en complément du CT pour détec-

ter des calculs vésiculaires.

Le CT injecté avec produit de contraste montre une

pancréatite céphalo-corporéale nécrosante (figure 1).

L’échographie identifie des calculs vésiculaires (figure 2).

Le patient est hospitalisé avec une nutrition parenté-

rale, un remplissage adapté à l’hémodynamique et un

0 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

25 septembre 2013

Figure 2. Echographie révélant des calculs vésicu-

laires (têtes de flèche)

Figure 1. Aspect du pancréas sur le CT avec

contraste IV

L’astérisque montre la zone de nécrose du corps pancréatique. La région

caudale du pancréas rehausse normalement (P).

06_10_37364.indd 3 19.09.13 08:50

Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

25 septembre 2013 0

suivi biologique quotidien. A J5, on constate l’apparition

d’un syndrome inflammatoire important, avec un état fé-

brile à 38,6°, et des douleurs abdominales persistan tes.

Question : quelle complication évoquez-vous et quelle

est votre attitude ?

Réponse : répéter le CT avec ponction du liquide pour

détecter une surinfection du liquide inflammatoire.

Un nouveau CT est effectué, avec ponction du liquide

inflammatoire de la zone de nécrose rétro-gastrique (fi-

gure 3) pour introduction et adaptation d’une antibio-

thérapie.

conclusion

Le choix de l’imagerie dans les douleurs abdominales

hautes ou diffuses va dépendre de la localisation de la dou-

leur. En règle générale, l’examen recommandé en première

intention en cas de douleur abdominale diffuse, suspecte

d’une perforation ou d’obstruction, est un ASP. Une écho-

graphie est recommandée pour les douleurs des hypochon-

dres. Lors de suspicion de pancréatite, le CT est réalisé en

première intention. Si le diagnostic est confirmé, une écho-

graphie est nécessaire pour rechercher d’éventuels calculs

vésiculaires. Lorsqu’une ERCP est effectuée pour l’investi-

gation des voies biliaires, il est parfois indiqué de la com-

pléter par une cholangio-IRM.

1714 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

25 septembre 2013

1 ** Stoker J, Van Randen A, Laméris W, Boermees-

ter MA. Imaging patients with acute abdominal pain.

Radiology 2009;253:31-46.

2 ** Flasar MH, Goldberg E. Acute abdominal pain.

Med Clin N Am 2006;90:481-503.

3 Kiewiet JJS, Leeuwenburgh MMN, Bipat S, et al. A

systematic review and meta-analysis of diagnostic per-

formance of imaging in acute cholecystitis. Radiology

2012;264:708-20.

4 Harvey RT, Miller WT. Acute biliary disease : Initial

CT and follow-up US versus initial US and follow-up

CT. Radiology 1999;213:831-6.

5 * Schaub N, Weber J. Douleurs abdominales hau-

tes – une approche possible. 1re partie : physiopatholo-

gie et clinique. Forum Med Suisse 2009;9:520-5.

6 * Balthazar EJ. Acute pancreatitis : Assessment of

severity with clinical and CT evaluation. Radiology 2002;

223:603-13.

7 UK Working party on acute pancreatits. UK guide-

lines for the management of acute pancreatitis. Guide-

lines. 29 April 2005.

* à lire

** à lire absolument

Bibliographie

Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêt en relation avec

cet article.

Figure 3. Ponction du liquide intra-abdominal à

l’aiguille fine sous contrôle CT (tête de flèche)

Implications pratiques

L’abdomen sans préparation est une aide utile pour effectuer

un tri et apporter une information rapidement disponible

dans le cas de suspicion d’iléus, perforation d’organe creux

ou coprostase

L’échographie est plus sensible que le CT pour le diagnostic

de cholécystite ou de lithiase vésiculaire

Le CT est l’examen de référence dans la plupart des dou-

leurs abdominales hautes et diffuses d’autres étiologies

>

>

>

06_10_37364.indd 4 19.09.13 08:50

1

/

5

100%