SOMMAIRE - Association MINERVE

Cahiers du CESAT n° 8

Juin 2007

1

Sommaire

Éditorial

Vers une véritable ingénierie logistique militaire

Par le Général de corps d’armée J-L. MOREAU,

Commandant la Force logistique terrestre

Un penseur militaire

Colmar Von der GOLTZ

Par Monsieur MOTTE

Articles généraux

Le fonctionnement d’une coalition au XXIème siècle

Par le Lieutenant-colonel D. JAMME

Les projets de Foch à l’est de l’Europe (1919-1924)

Par Madame I. DAVION

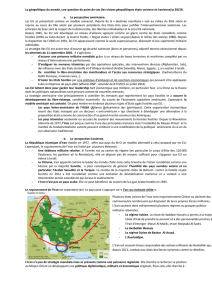

L’Iran en quête de puissance: de 1934 à 1938

Par le Chef de bataillon C. AYZAC et Monsieur A. AYATI

Les idées de Clausewitz sont d’actualité

Par le Professeur Doktor M. STÜRMER

Le Mexique un siècle et demi avant l’Irak

Par le Lieutenant-colonel (ORSEM) F. CHOISEL

Le chef militaire dans un espace de bataille numérisé

Par le Lieutenant-colonel E. OZANNE

Libres opinions

1

Crise de diversité des élites militaires françaises

Par le Chef de bataillon G. de la ROQUE

Military victory does not mean political success

Par le Chef d’escadrons V. SEILER

Culture militaire et culture générale: question d’ambition

Par le Chef d’escadrons R. DECOMBE

1

Comme son nom l’indique, cette rubrique comporte des articles qui n’engagent

que leurs auteurs.

Sommaire

2

Management et commandement: essai comparatif

Par le Chef de bataillon P. SÉCRETIN

Notions d’effet majeur et de centre de gravité

Par le Général (2°S) L. FRANCART

Effet majeur et centre de gravité: compatibilité ou non

Par le Lieutenant-colonel C. FRANC

Pour un retour en grâce de l’apprentissage de la tactique

Par le lieutenant-colonel G. HABEREY

Mirage de la multinationalité

Par le Chef d’escadron AUGEREAU

Rubrique: «Le hibou de la mansarde»

Qui est le Hibou?

Quand le Hibou se prend pour Foch

Par le Colonel BEMELMANS

On a aimé

Iran et arc chiite: entre mythe et réalité

Par le Lieutenant-colonel J-P. GERVAIS

Rules of engagement: a life in conflict

Par le Chef de bataillon T. MOLLARD

Comment sera le monde en 2020?

Par le Chef de bataillon P. VERBORG

Précis de l’art de la guerre

Par le Chef d’escadrons X. BARTHET

Éditorial Cahiers du CESAT n°8

Juin 2007

3

Vers une véritable ingénierie

Logistique militaire

Par le Général de corps d’armée Jean-Loup MOREAU,

Commandant la Force Logistique Terrestre

usqu’à la refondation de l’armée de terre à la fin des années 90, le soutien logistique

du corps blindé mécanisé était simple: celui-ci disposait d’une autonomie initiale

complète, dès le temps de paix, qu’il fallait, en cas d’engagement, recompléter

après quelques jours de combat. Le problème majeur était l’organisation et la

conduite du soutien santé face à des taux de pertes élevés. Tout cela est

heureusement resté virtuel.

Après le changement géostratégique qui conduisit à la professionnalisation de l’armée

de terre, une telle logistique, distribuée dès le temps de paix, n’était ni rationnelle au plan

économique, ni nécessaire au plan militaire. L’armée de terre opta alors pour une solution

originale et novatrice qui combine la règle de l’unicité des ressources et le regroupement

des unités de soutien sous un commandement unique chargé de la préparation

opérationnelle, le commandement de la force logistique terrestre. Depuis, deux réservoirs

logistiques existent: l’un de ressources, l’autre de forces, dont le dimensionnement, la

modularité et la disponibilité autorisent les configurations les plus diverses, imposées par

les opérations à soutenir.

Une double séparation en découle: entre les unités de soutien et les unités de combat

d’une part, entre les unités de soutien et les ressources d’autre part. Une implication plus

forte des logisticiens dans les travaux préparatoires à l’engagement des forces devient

nécessaire pour réunir en ensembles opérationnels cohérents des moyens qui reposent

dorénavant dans des réservoirs distincts. L’intérêt du métier se trouve du coup valorisé.

La création d’une filière professionnelle et un cursus de formation associé le confirment.

Le succès de la formule est tel et la contrainte économique si pesante qu’une nouvelle

phase de concentration des ressources dans des réservoirs spécialisés sous la

responsabilité d’opérateurs interarmées a démarré. Le financement des opérations,

l’infrastructure de défense, les transports opérationnels, la maîtrise d’ouvrage de la

maintenance s’organisent selon un mode centralisé, le plus souvent sous la

responsabilité de l’état-major des armées, reprenant le modèle éprouvé des directions

centrales du service de santé des armées et du service des essences des armées. La

conduite centralisée des opérations d’externalisation est un autre exemple de cette

tendance de regrouper sous la responsabilité de l’état-major des armées la maîtrise

d’ouvrage, voire davantage, du soutien logistique opérationnel.

J

Vers une véritable ingénierie logistique militaire

4

Au sein même de l’armée de terre, l’impérieuse nécessité de mieux employer et gérer

les équipements impose une spécialisation des parcs en fonction de l’horizon d’emploi

effectif et des opérations de maintenance associées. Demain, les unités ne disposeront

plus que d’un parc de service permanent, suffisant pour mener l’instruction individuelle

et collective. Pour l’entraînement et l’engagement, elles prendront en compte le moment

venu et pour le temps nécessaire à l’activité les équipements que l’autorité d’emploi aura

décidé de mettre à leur disposition.

Même au plan des ressources humaines et des métiers, les unités ne sont plus capables

de générer par elles-mêmes les structures nécessaires à l’engagement. Le combat

moderne et son soutien imposent des groupements tactiques interarmes et des

groupements de soutien pluri-fonctionnels taillés sur mesure, qui résultent de la

combinaison de modules provenant de divers régiments-métiers.

Ce propos n’a pas pour objet de discuter le bien-fondé de ce grand mécano que

deviennent les armées et tout particulièrement l’armée de terre, mais simplement de

souligner l’importance croissante que prendront, à tous les niveaux, les architectes et

opérateurs du soutien logistique. Ce rôle sera d’une haute criticité dans la phase de

montée en puissance pour un engagement dépassant les capacités des forces en alerte.

L’absence d’autonomie locale et l’interdépendance généralisée des acteurs imposeront

des mises en condition opérationnelle extrêmement rigoureuses qui pourront encore être

rapides dans la mesure où elles s’appuieront sur des logisticiens entraînés, des

procédures éprouvées, des systèmes de commandement et d’information performants et

des infrastructures et processus logistiques à haut rendement.

Au total, le mouvement de rationalisation de la gestion et de l’emploi des ressources de

toutes natures qui s’opère sous nos yeux dans les armées s’accompagnera

nécessairement d’investissements conséquents en ingénierie logistique et fait déjà de

cette discipline un métier passionnant et d’avenir.

Cahiers du CESAT n° 8

Juin 2007

5

Un penseur militaire

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

133

134

134

135

135

136

136

137

137

138

138

139

139

140

140

141

141

142

142

143

143

144

144

145

145

146

146

147

147

148

148

1

/

148

100%