philosophie de michel de montaigne

©"http://coursphilosophie.free.fr/philosophes/montaigne.php"

Page"1"sur"7"

PHILOSOPHIE(DE(MICHEL(DE(MONTAIGNE!

Résumé!

• !"#$%&"&'(#)*)+,%-#)-.&',+)#'%)/.&01#)#%)+#)+,2')$#-(#%)$.')34.%%#&+3-#)1.)56-&%67))

• 8,2%)"9.+:#)*);)<#)(,+3#)#'%)2+#)0-.+1,&-#)$6-#++#7)=)>,+"),+)+#)$#2%):2?-#)

",++.@%-#7))

• A9.B2#)"9,'#)#'%)3&//6-#+%#)3#').2%-#'C)3,+")2+&B2#)D)3,+")3&//&"&1#)E)",++.@%-#7))

• F#1.%&5&'(#)"21%2-#1)#%)"-&%&B2#)3#)14#%9+,"#+%-&'(#7)G,2')+#)',((#')$.')

(#&11#2-')B2#)1#')'.25.:#'7)<#)3-,&%)"9#(&+)#'%)3#)'2&5-#)1.)+.%2-#C)(.&')"4#'%)

B2.'&)&($,''&01#)".-)+,%-#)-.&',+)#%)+,%-#)"21%2-#)+,2'),+%)/.&%)$#-3-#)+,%-#)

&+'%&+"%)+.%2-#17))

• H+)(.%&?-#)34632".%&,+C)&1)/.2%)(#%%-#)14&+%#11&:#+"#)I1.)'.:#''#C)1#)J2:#(#+%K).2)

3#''2')3#)1.)'&($1#).""2(21.%&,+)3#')",++.&''.+"#')I(L)5.2%)2+#)%M%#)0&#+)

/.&%#)B2#)0&#+)$1#&+#K7)<#)$-,/#''#2-)3,&%)."",($.:+#-)1461?5#)3.+')',+)

365#1,$$#(#+%C)#%)14#L#-"&"#)32)J2:#(#+%)3,&%)M%-#)'.+')"#''#)",+/-,+%6)E)1.)

-6.1&%67))

• N9&1,',$9#-C)"4#'%).$$-#+3-#)E)(,2-&-7))

• O2(&1&%6)#%)J2'%#)(&1)*)&1)/.2%)$-#+3-#)",+'"&#+"#)3#)+,')/.&01#''#')I#+)

$.-%&"21&#-)+,%-#)&:+,-.+"#KC)'.+')(6$-&'#-)+,%-#)M%-#)$,2-).2%.+%7)P1)/.2%)'#)

",++.@%-#)',&Q(M(#)#%)5&5-#)"#%%#)5&#)B2&)#'%)1.)+R%-#)1#)(L)$,''&01#7))

• S,+%.&:+#)65,B2#)14.(&%&6)#L"#$%&,++#11#)B24&1).)#L$6-&(#+%6#).5#")<.)T,6%))

• <#)$1.&'&-)+#)3,&%)$.')M%-#)-#J#%6),2)(6$-&'6)*)&1)#'%)+,%-#)'#21)02%C).2B2#1)5&'#)

(M(#)1.)5#-%27))

Philosophie!

S,+%.&:+#C)$9&1,',$9#)32)UVP#)'&?"1#C)#'%)2+)$-6"2-'#2-)3#)1.)(,3#-+&%6)$9&1,',$9&B2#)

IB2&).35&#+%).2)UVPP#)'&?"1#).5#")>#'".-%#'K7)N-6"63.+%)14.5?+#(#+%)3#)1.)-.%&,+.1&%6)

".-%6'&#++#C)'.)$9&1,',$9&#)#'%)(.-B26#)$.-)1#)3,2%#)#%)1#)'"#$%&"&'(#7)A4#'%)E)"#)

'"#$%&"&'(#)B2#)-6$,+3)1.)%#+%.%&5#)".-%6'&#++#)3#);)/,+3#-)=)+,%-#)",++.&''.+"#)'2-)2+)

.L&,(#)&+320&%.01#C)1#)",:&%,7)A,((#)"9#W)N.'".1)#%)X.+%C)"#)'"#$%&"&'(#)$#-(#%)3#)

1.&''#-)2+#)$1."#)E)1.)-#1&:&,+7))

<.)$9&1,',$9&#)3#)S,+%.&:+#)#'%)$.-).&11#2-')$-,/,+36(#+%)92(.+&'%#C)"#)B2&)'#)

(.+&/#'%#)+,%.((#+%)3.+')'.)",+"#$%&,+)3#)14632".%&,+7)A,+%#($,-.&+)3#'):-.+3#')

36",25#-%#'C)S,+%.&:+#)#'%).2''&)1#)/,+3.%#2-)32)-#1.%&5&'(#)"21%2-#1C)3,+%)1#')96-&%&#-')

'#-,+%)F,2''#.2)#%)<65&Q!%-.2''7))

>.+')"#)B2&)'2&%C)%,2%#')1#')"&%.%&,+')',+%)#L%-.&%#')3#')Essais)*)1#)"9&//-#)-,(.&+)&+3&B2#)

1#)1&5-#C)1#)+,(0-#)#+)"9&//-#').-.0#')&+3&B2#)1#)"9.$&%-#7))

Le!scepticisme!

Tout!coule!

<#)-#1.%&5&'(#7)<#')1#"%#2-')'20%&1')3&'%&+:2#+%)"#)-#1.%&5&'(#)32)'"#$%&"&'(#)*)S,+%.&:+#)

+#)"-,&%)$.')#+)-&#+)I&1)+4#'%)3,+")$.')'"#$%&B2#K)(.&')&1)"9.+:#)",+'%.((#+%)34.5&'7)<#)

-#1.%&5&'(#)3#)S,+%.&:+#)#L$-&(#)3,+")14&36#)/,+3.(#+%.1#)B2#)%,2%)"9.+:#7)<#)(,+3#)

©"http://coursphilosophie.free.fr/philosophes/montaigne.php"

Page"2"sur"7"

#'%)#+)$#-$6%2#1)3#5#+&-C)-&#+)+4#'%)/&L#7)A4#'%)$,2-)"#')-.&',+')B2#)S,+%.&:+#)+#)$.-1#)

B2#)3#)12&Q(M(#)*))

<#').2%-#')/,-(#+%)149,((#C)J#)1#)-#"&%#)*)#%)#+)-#$-#'#+%#)2+)$.-%&"21&#-C)0&#+)(.1)

/,-(6)*)#%)1#B2#1)'&)J4.5,Y)E)/.Z,++#-)3#)+,25#.2C)J#)/#-,&')5-.Y#(#+%)0&#+).2%-#)B24&1)

+4#'%)*)(#'Q92Y)"4#'%)/.&%7)[-)1#')%-.&%')3#)(.)$#&+%2-#C)+#)'#)/,2-5,Y#+%)$,&+%C)B2,Y)B24&1')

'#)"9.+:#+%)#%)3&5#-'&/&#+%7)Le!monde!n’est!qu’une!branloire!perenne)*)8,2%#')"9,'#')

Y)0-.+1#+%)'.+')"#''#C)1.)%#--#C)1#')-,"9#-')32)A.2".'#C)1#')$Y-.(&3#')34\:Y$%#)*)#%)32)

0-.+1#)$201&"C)#%)32)1#2-7)<.)",+'%.+"#)(#'(#)+4#'%).2%-#)"9,'#)B242+)0-.+1#)$12')

1.+:2&''.+%7)]#)+#)$2&').''#2-#-)(,+),0J#"%)*)&1)5.)%-,201#)#%)"9.+"#1.+%C)342+#)Y5-#''#)

+.%2-#11#7)]#)1#)$-#+')#+)"#)$,&+"%C)",((#)&1)#'%C)#+)14&+'%.+%)B2#)J#)(4.(2'#)E)12Y7)Je!ne!

peinds!pas!l’estre,!je!peinds!le!passage)*)+,+)2+)$.''.:#)34..:#)#+).2%-#C),2)",((#)

3&"%)1#)$#2$1#C)3#)'#$%)#+)'#$%).+'C)(.&')3#)J,2-)#+)J,2-C)3#)(&+2%#)#+)(&+2%#7)P1)/.2%)

."",((,3#-)(,+)9&'%,&-#)E)149#2-#7)]#)$,2--.Y)%.+%,'%)"9.+:#-C)+,+)3#)/,-%2+#)

'#21#(#+%C)(.&').2''&)34&+%#+%&,+)*)A4#'%)2+)",+%-#-,11#)3#)3&5#-')#%)(2.01#').""&3#+'C)#%)

34&(.:&+.%&,+')&--#',12^'C)#%)B2.+3)&1)Y)#'"9#%C)",+%-.&-#')*)',&%)B2#)J#)',&').2%-#)(,YQ

(#'(#C)',&%)B2#)J#)'.&'&''#)1#')'20J#"%'C)$.-).2%-#')"&-",+'%.+"#'C)#%)",+'&3#-.%&,+'7)8.+%)

Y).)B2#)J#)(#)",+%-#3&')0&#+)E)14.35.+%2-#C)(.&')1.)5#-&%6C)",((#)3&',&%)>#(.3#'C)J#)+#)1.)

",+%-#3Y)$,&+%7)!&)(,+).(#)$,25,&%)$-#+3-#)$C)J#)+#)(4#''.&#-,&')$.'C)J#)(#)

-#',23-,&')*)#11#)#'%)%,2'J,2-')#+).$$-#+%&''.:#C)#%)#+)#'$-#25#7)IPPPC)_K))

Rien!n’est!identique!

A,((#)1#)/#-,+%).2''&)N.'".1)#%)G&#%W'"9#).$-?')12&C)S,+%.&:+#)',21&:+#)1.)3&//6-#+"#)

#L%-M(#)B2&)'6$.-#)1#')"9,'#'C)#%)B2&)",+'%&%2#)2+),0'%."1#)E)1.)",++.&''.+"#7))

]#)+4.&)$,&+%)"#%%#)#--#2-)",((2+#C)3#)J2:#-)342+).2%-#)'#1,+)B2#)J#)'2&'7)]4#+)"-,Y)

.Y'6(#+%)3#')"9,'#')3&5#-'#')E)(,Y7)N,2-)(#)'#+%&-)#+:.:6)E)2+#)/,-(#C)J#)+4Y),01&:#)

$.')1#)(,+3#C)",((#)"9."2+)/.&%C)#%)"-,YC)#%)",+Z,Y)(&11#)",+%-.&-#')/.Z,+')3#)5&#)*)#%).2)

-#0,2-')32)",((2+C)-#Z,Y)$12')/."&1#(#+%)1.)3&//6-#+"#C)B2#)1.)-#''#(01.+"#)#+)+,2'7)IPC)

`aK))

)))

P1)+4#'%).2"2+#)B2.1&%6)'&)2+&5#-'#11#C)#+)"#%%#)&(.:#)3#')"9,'#'C)B2#)1.)3&5#-'&%6)#%)

5.-&#%67)H%)1#')b-#"'C)#%)1#')<.%&+'C)#%)+,2'C)$,2-)1#)$12')#L$-#')#L#($1#)3#)'&(&1&%23#C)

+,2')'#-5,+')3#)"#12Y)3#'),#2/'7)8,2%#'/,&')&1)'4#'%)%-,256)3#')9,((#'C)#%)+,%.((#+%)

2+)#+)>#1$9#'C)B2&)-#",:+,&'',&%)3#')(.-B2#')3#)3&//#-#+"#)#+%-#)1#'),#2/'C)'&)B24&1)+4#+)

$-#+,&%)J.(.&')142+)$,2-)14.2%-#7)H%)Y).Y.+%)$12'-')$,21#'C)'Z.5,&%)J2:#-)3#)1.B2#11#)

#'%,&%)14,#2/7)<.)3&''&(&1&%23#)'4&+:#-#)34#11#Q(#'(#)#+)+,'),25-.:#'C)+21).-%)$#2%).--&5#-)

E)1.)'&(&1&%23#7)GY)N#--,W#%)+Y).2%-#C)+#)$#2%)'&)',&:+#2'#(#+%)$,1&-)#%)01.+"9&-)14#+5#-')

3#)'#')".-%#'C)B24.2"2+')J,2#2-')+#)1#')3&'%&+:2#+%C)E)1#')5,&-)'#21#(#+%)",21#-)$.-)1#')

(.&+')342+).2%-#7)La!ressemblance!ne!faict!pas!tant,!un,!comme!la!difference!faict,!

autre.)G.%2-#)'4#'%),01&:6#)E)+#)-&#+)/.&-#).2%-#C)B2&)+#)/2'%)3&''#(01.01#7)IPPPC)c`K))

Le!bien!plutôt!que!le!vrai!

A,+'%.%.+%)1#)9&.%2')#+%-#)1#)5-.&)#%)142%&1#C)S,+%.&:+#)'#(01#),$%#-)d)",((#)G&#%W'"9#)

$12')%.-3)d)$,2-)1e2%&1#7);)N12%R%)9#2-#2L)B2#)'.:#)f)=))

©"http://coursphilosophie.free.fr/philosophes/montaigne.php"

Page"3"sur"7"

P1)gN1.%,+h)3&%)%,2%)3#'%-,2''##(#+%)#+)'.)F#$201&B2#C)B2#)$,2-)1#)$-,/&%)3#')9,((#'C)&1)

#'%)',25#+%)0#',&+)3#)1#')$&$#-7)P1)#'%).&'6)E)3&'%&+:2#-C)1#')2+#')'#"%#').5,&-)$12')'2&5Y)1.)

5#-&%6C)1#').2%-#')142%&1&%6C)$.-),i)"#11#')"Y),+%):.&:+6)"-#3&%7)A4#'%)1.)(&'#-#)3#)+,'%-#)

",+3&%&,+C)B2#)',25#+%)"#)B2&)'#)$-#'#+%#)E)+,'%-#)&(.:&+.%&,+)$,2-)1#)$12')5-.YC)+#)'4Y)

$-#'#+%#)$.')$,2-)1#)$12')2%&1#)E)+,'%-#)5)IPPC)c_K))

)))

H%)J#)'2&').&+'&)/.&"%)*)B2#)J4.Y(#).2%.+%)#'%-#)9#2-#2L)B2#)'.:#)*)#%)3#5,&-)(#')'2""#WC)

$2-#(#+%)E)1.):-."#)3#)>C)B24E)14#+%-#(&'#)3#)(,+),$#-.%&,+7)IPPPC)cjK))

Le!relativisme!culturel!

A#)-#1.%&5&'(#)360,2"9#)'2-)2+#)"-&%&B2#)3#)14#%9+,"#+%-&'(#7)b-k"#).2L):-.+3#')

36",25#-%#'C)S,+%.&:+#)$-#+3)",+'"&#+"#)3#)14#L&'%#+"#)34.2%-#')"&5&1&'.%&,+'7)

H(#-5#&116)$.-)1#')$#2$1#')'.25.:#'C)&1)#+)",+"12%)B2#)1.)"21%2-#)",--,($%)149,((#)#+)

1461,&:+.+%)3#)1.);)1,&)+.%2-#11#)=7)P1)+#)'4.:&%)3,+")$.')342+)-#1.%&5&'(#)6%9&B2#)*)&1)Y).)0&#+)

2+);)3-,&%)"9#(&+)=C)"4#'%)"#12&)B2&)#'%)1#)$12')+.%2-#17)<.)+.%2-#)$-#+3)1#)'%.%2%)3#)+,-(#7))

]#)+#)'2&')$.')(.--Y)B2#)+,2')-#(#-B2,+')149,--#2-)0.-0.-#'B2#)B24&1)Y).)#+)2+#)%#11#)

."%&,+C)(.&'),2Y)0&#+)3#B2,Y)J2:#.+')E)$,&+%)3#)1#2-')/.2%#'C)+,2')',Y,+')'&).5#2:1#W)

.2L)+,'%-#'7)]#)$#+'#)B24&1)Y).)$12')3#)0.-0.-&#)E)(.+:#-)2+)9,((#)5&5.+%C)B24E)1#)

(.+:#-)(,-%C)E)3#'"9&-#-)$.-)%,2-(#+')#%)$.-):#9#++#'C)2+)",-$')#+",-#)$1#&+)3#)

'#+%&(#+%C)1#)/.&-#)-,'%&-)$.-)1#)(#+2C)1#)/.&-#)(,-3-#)#%)(#2-%-&-).2L)"9&#+'C)#%).2L)

$,2-"#.2L)I",((#)+,2')14.5,+')+,+)'#21#(#+%)1#2C)(.&')5#2)3#)/-#'"9#)(#(,&-#C)+,+)

#+%-#)3#')#++#(&').+"&#+'C)(.&')#+%-#)3#')5,&'&+')#%)",+"&%,Y#+'C)#%)B2&)$&')#'%C)',2')

$-#%#L%#)3#)$&#%6)#%)3#)-#1&:&,+K)B2#)3#)1#)-,'%&-)#%)(.+:#-).$-#')B24&1)#'%)%-#'$.''67)g777h))

G,2')1#')$,25,+')3,+")0&#+).$$#11#-)0.-0.-#'C)#2)#':.-3).2L)-#:1#')3#)1.)-.&',+C)(.&')

+,+)$.')#2)#':.-3)E)+,2'C)B2&)1#')'2-$.'',+')#+)%,2%#)',-%#)3#)0.-0.-)IPC)`cK))

)))

G.%2-#)#'%)2+)3,2L):2&3#)*)S.&')+,+)$.')$12')3,2LC)B2#)$-23#+%)#%)J2'%#7)glh)]#)B2#'%#)

$.-)%,2%)'.)$&'%#)*)+,2')14.5,+')",+/,+3m#)3#)%-."#').-%&/&"#'7)H%)"#)',25#-.&+)0&#+)

n".3#(&B2#C)#%)N#-&$.%#%&B2#C)B2&)#'%)5&5-#)'#1,+)&"#11#)*)3#5&#+%)E)"#'%#)".2'#)3&//&"&1#)E)

0,-+#-)#%)#L$1&B2#-7)H%)"#12Y)3#')!%,o"&#+'C)5,&'&+)E)"#12YQ1EC)B2&)#'%C)",+'#+%&-)E)+.%2-#7)

IPPPC)c`K))

H($&-&'%#)#%)963,+&'%#C)S,+%.&:+#)'#)$1.@%)E)"-&%&B2#-)1#')&36#')$9&1,',$9&B2#')

"1.''&B2#'7))

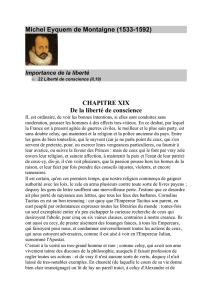

p2,Y)B24&1')3&#+%C)#+)1.)5#-%2)(#'(#C)1#)3#-+&#-)02%)3#)+,'%-#)5&'##C)"4#'%)1.)5,12$%67)P1)(#)

$1.&'%)3#)0.%%-#)1#2-'),-#&11#')3#)"#)(,%C)B2&)1#2-)#'%)'&)/,-%)E)",+%-#",#2-)*)H%)'4&1)'&:+&/&#)

B2#1B2#)'2$-#(#)$1.&'&-C)#%)#L"#''&/)",+%#+%#(#+%C)&1)#'%)(L)3#2)E)14.''&'%.+"#)3#)1.)

5#-%2C)B24E)+211#).2%-#).''&'%.+"#7)A#%%#)5,12$%6)$,2-)#'%-#)$12'):.&11.-3#C)+#-5#2'#C)

-,02'%#C)5&-&1#C)+4#+)#'%)B2#)$12')'#-'#(#+%)5,12$%2#2'#7)IPC)_jK))

)))

g<.)5#-%2h)#'%)1.)(#-#)+,2--&"#)3#')$1.&'&-')92(.&+'7)H+)1#')-#+3.+%)J2'%#'C)#11#)1#')-#+3)

'#2-')#%)$2-'7)<#')(,3#-.+%C)#11#)1#')%&#+%)#+)9.1#&+#)#%)#+).$$#%&%7)F#%-.+"9.+%)"#2L)

B24#11#)-#/2'#C)#11#)+,2').&:2&'#)#+5#-')"#2L)B24#11#)+,2')1.&''#)*)#%)+,2')1.&''#)

.0,+3.((#+%)%,2')"#2L)B2#)5#2%)+.%2-#)*)#%)J2'B2#')E)1.)'.%&#%6C)'&+,+)J2'B2#')E)1.)

1.''#%6)D)(.%#-+#11#(#+%)*)'&)34.35#+%2-#)+,2')+#)5,21,+')3&-#C)B2#)1#)-#:&(#C)B2&).--#'%#)

©"http://coursphilosophie.free.fr/philosophes/montaigne.php"

Page"4"sur"7"

1#)0#25#2-).5.+%)14Y5-#''#C)1#)(.+:#2-).5.+%)1.)"-23&%6C)1#)$.&11.-3).5.+%)1.)$#1.3#C)',&%)

#++#(Y)3#)+,W)$1.&'&-'7)IPC)_qK))

)))

<.)'.:#''#)92(.&+#)/.&"%)0&#+)',%%#(#+%)14&+:#+'#C)3#)'4#L#-"#-)E)-.0.%%-#)1#)+,(0-#)

#%)1.)3,2"#2-)3#')5,12$%#WC)B2&)+,2').$$.-%&#++#+%)*)",((#)#11#)/.&"%)/.5,-.01#(#+%)#%)

&+32'%-'#(#+%C)34#($1,Y#-)'#').-%&/&"#')E)+,2')$#&:+#-)#%)/.-3#-)1#')(.2LC)#%)#+)

.11#:#-)1#)'#+%&(#+%7)IPC)`jK))

L’éducation!

>.+')2+)#'$-&%)92(.+&'%#)$-,"9#)3#)"#12&)3#)',+)",+%#($,-.&+)F.0#1.&'C)S,+%.&:+#)

$.-1#)6:.1#(#+%)34632".%&,+)*)1#)(.@%-#)3#5-.&%)."",($.:+#-)1461?5#)$12%R%)B2#)12&)

&($,'#-)',+)'.5,&-7);)SL)5.2%)2+#)%M%#)0&#+)/.&%#)B2#)0&#+)$1#&+#7)=)H%)&1)3#5-.&%)12&)

/.&-#).$$1&B2#-)'.+')"#''#)"#)'.5,&-)3.+')1.)5&#)B2,%&3&#++#7))

n)2+)#+/.+%)3#)(.&',+C)B2&)-#"9#-"9#)1#')1#%%-#'C)+,+)$,2-)1#):.&+:)I".-)2+#)/&+)'&).0J#"%#C)

#'%)&+3&:+#)3#)1.):-."#)#%)/.5#2-)3#')S2'#'C)#%)$2&')#11#)-#:.-3#)#%)3#$#+3)34.2%-2YK)+Y)

%.+%)$,2-)1#')",((,3&%#W)#L%#-+#'C)B2#)$,2-)1#')'&#+#')$-,$-#'C)#%)$,2-)'4#+)#+-&"9&-)#%)

$.-#-).2)3#3.+'C).Y.+%)$12'%,'%)#+5&#)34#+)-#2''&-)9.0&149,((#C)B249,((#)'Z.5.+%C)J#)

5,23-,&').2''&)B24,+)/2'%)',&:+#2L)3#)12Y)"9,&'&-)2+)",+32"%#2-C)B2&)#2'%)plustost!la!

teste!bien!faicte,!que!bien!pleine)*)#%)B24,+)Y)-#B2&'%)%,2')1#')3#2LC)(.&')$12')1#')

(,#2-')#%)14#+%#+3#(#+%)B2#)1.)'"&#+"#)*)#%)B24&1)'#)",+32&'&'%)#+)'.)"9.-:#)342+#)

+,25#11#)(.+&#-#7))

[+)+#)"#''#)3#)"-&.&11#-)E)+,'),-#&11#'C)",((#)B2&)5#-'#-,&%)3.+')2+).+%,++,&-)D)#%)+,'%-#)

"9.-:#)"#)+4#'%)B2#)-#3&-#)"#)B24,+)+,2').)3&%7)]#)5,23-,&')B24&1)",--&:#.'%)"#%%#)$.-%&#)D)#%)

B2#)3#)0#11#).--&5##C)'#1,+)1.)$,-%##)3#)14.(#C)B24&1).)#+)(.&+C)&1)",((#+Z.'%)E)1.)(#%%-#)

'2-)1.)(,+%-#C)12Y)/.&'.+%):,2'%#-)1#')"9,'#'C)1#')"9,&'&-C)#%)3&'"#-+#-)34#11#)(#'(#7)

p2#1B2#/,&')12Y),25-#+%)1#)"9#(&+C)B2#1B2#/,&')1#)12Y)1.&''#+%),25-&-7)]#)+#)5#2L)$.')B24&1)

&+5#+%#C)#%)$.-1#)'#21)*)je!veux!qu’il!escoute!son!disciple!parler!à!son!tour7)!,"-.%#'C)#%)

3#$2&')n-"#'&1.2'C)/.&',&#+%)$-#(&#-#(#+%)$.-1#-)1#2-')3&'"&$1#'C)#%)$2&')&1')$.-1,&#+%)E)

#2L7)glh)P1)#'%)0,+)B24&1)1#)/."#)%-,%%#-)3#5.+%)12YC)$,2-)J2:#-)3#)',+)%-.&+)*)#%)J2:#-)

J2'B2#')E)B2#1)$,&+%)&1)'#)3,&0%)-.5.11#-C)$,2-)'4."",((,3#-)E)'.)/,-"#7)n)/.2%#)3#)"#%%#)

$-,$,-%&,+C)+,2'):.'%,+')%,2%7)H%)3#)1.)'Z.5,&-)"9,&'&-C)#%)'4Y)",+32&-#)0&#+)(#'2-6(#+%C)

"4#'%)2+#)3#')$12').-32#')0#',+:+#')B2#)J#)'."9#)*)H%)#'%)14#//#"%)342+#)9.2%#).(#)#%)0&#+)

/,-%#C)'Z.5,&-)",+3#'"#+3-#)E)'#').112-#')$2#-&1#'C)#%)1#'):2&3#-7)]#)(.-"9#)$12')/#-(#)#%)

$12')'#2-C)E)(,+%)B24E)5.17))

p24&1)+#)12Y)3#(.+3#)$.')'#21#(#+%)",($%#)3#')(,%')3#)'.)1#Z,+C)(.&')32)'#+')#%)3#)1.)

'20'%.+"#7)H%)qu’il!juge!du!profit!qu’il!aura!fait,!non!par!le!tesmoignage!de!sa!

memoire,!mais!de!sa!vie7)p2#)"#)B24&1)5&#+3-.)34.$$-#+3-#C)&1)1#)12Y)/."#)(#%%-#)#+)"#+%)

5&'.:#'C)#%)."",((,3#-)E).2%.+%)3#)3&5#-')'20J#%'C)$,2-)5,&-)'4&1)14.)#+",-#)0&#+)$-&')#%)

0&#+)/.&"%)'&#+C)$-#+.+%)14&+'%-2"%&,+)E)',+)$-,:-#WC)3#')$r3.:,:&'(#')3#)N1.%,+7)A4#'%)

%#'(,&:+.:#)3#)"-23&%6)#%)&+3&:#'%&,+)B2#)3#)-#:,-:#-)1.)5&.+3#)",((#),+)14.).5.11##)*)

l’estomach!n’a!pas!faict!son!operation,!s’il!n’a!faict!changer!la!façon!et!la!forme,!à!

ce!qu’on!luy!avoit!donné!à!cuire.)g777h))

p24&1)'."9#C)B24&1)'Z.&%C).2)(,&+'7)P1)/.2%)B24&1)&(0,&5#)1#2-')92(#2-'C)+,+)B24&1).$$-#++#)

1#2-')$-#"#$%#')*)H%)B24&1),201&#)9.-3&(#+%)'4&1)5#2%C)34,i)&1)1#')%&#+%C)(.&')B24&1)'#)1#')

'."9#).$$-,$-&#-7)<.)5#-&%6)#%)1.)-.&',+)',+%)",((2+#')E)2+)"9."2+C)#%)+#)',+%)+,+)$12')

E)B2&)1#').)3&%#')$-#(&#-#(#+%C)B24E)B2&)1#')3&%).$-#'7)A#)+4#'%)+,+)$12')'#1,+)N1.%,+C)B2#)

'#1,+)(,Y)*)$2&')B2#)12Y)#%)(,Y)14#+%#+3,+')#%)5,Y,+')3#)(#'(#7)<#').0#&11#')$&11,%#+%)

©"http://coursphilosophie.free.fr/philosophes/montaigne.php"

Page"5"sur"7"

3#ZE)3#1E)1#')/1#2-'C)(.&')#11#')#+)/,+%).$-#')1#)(C)B2&)#'%)%,2%)1#2-)D)"#)+4#'%)$12')%9&+C)

+Y)(.-J,1.&+#)*)n&+'&)1#')$&#"#')#($-2+%##')34.2%-2YC)&1)1#')%-.+'/,-(#-.)#%)",+/,+3-.C)

$,2-)#+)/.&-#)2+),25-.:#)%,2%)'&#+)*)E)'Z.5,&-)',+)J2:#(#+%C)',+)&+'%&%2%&,+C)',+)%-.5.&1)#%)

#'%23#)+#)5&'#)B24E)1#)/,-(#-7)glh))

<#):2.&+)3#)+,'%-#)#'%23#C)"4#'%)#+)#'%-#)3#5#+2)(#&11#2-)#%)$12')'.:#7))

A4#'%)I3&',&%)H$&"9.-(2'K)14#+%#+3#(#+%)B2&)5,Y%)#%)B2&),Y%)*)"4#'%)14#+%#+3#(#+%)B2&)

.$$-,/&%#)%,2%C)B2&)3&'$,'#)%,2%C)B2&).:&%C)B2&)3,(&+#)#%)B2&)-#:+#)*)%,2%#').2%-#')"9,'#')

',+%).5#2:1#'C)',2-3#')#%)'.+').(#7)A#-%#')+,2')1#)-#+3,+')'#-5&1#)#%)",m.-3C)$,2-)+#)12Y)

1.&''#-)1.)1&0#-%6)3#)-&#+)/.&-#)3#)',Y7)p2&)3#(.+3.)J.(.&')E)',+)3&'"&$1#)"#)B24&1)12Y)

'#(01#)3#)1.)F9#%,-&B2#)#%)3#)1.)b-.((.&-#C)3#)%#11#),2)%#11#)'#+%#+"#)3#)A&"#-,+)s)[+)

+,2')1#')$1."B2#)#+)1.)(#(,&-#)%,2%#')#($#++##'C)",((#)3#'),-."1#'C),i)1#')1#%%-#')#%)

1#')'Y11.0#')',+%)3#)1.)'20'%.+"#)3#)1.)"9,'#7)Sçavoir!par!coeur!n’est!pas!sçavoir)*)"4#'%)

%#+&-)"#)B24,+).)3,++6)#+):.-3#)E)'.)(#(,&-#7)A#)B24,+)'Z.&%)3-,&%%#(#+%C),+)#+)3&'$,'#C)

'.+')-#:.-3#-).2)$.%-,+C)'.+')%,2-+#-)1#')Y#2L)5#-')',+)1&5-#7)t.'"9#2'#)'2//&'.+"#C)

B242+#)'2//&'.+"#)$2-#)1&5-#'B2#)f)]#)(4.%%#+')B24#11#)'#-5#)34,-+#(#+%C)+,+)3#)

/,+3#(#+%)*)'2&5.+%)14.35&')3#)N1.%,+C)B2&)3&%C)1.)/#-(#%6C)1.)/,YC)1.)'&+"#-&%6C)#'%-#)1.)5-.Y#)

$9&1,',$9&#)*)1#').2%-#')'"&#+"#'C)#%)B2&)5&'#+%).&11#2-'C)+4#'%-#)B2#)/.-37)g777h))

n)"#%%#)".2'#)1#)",((#-"#)3#')9,((#')Y)#'%)(#-5#&11#2'#(#+%)$-,$-#C)#%)1.)5&'&%#)3#')

$.Y')#'%-.+:#-')*)+,+)$,2-)#+)-.$$,-%#-)'#21#(#+%C)E)1.)(,3#)3#)+,'%-#)+,01#''#)

t-.+Z,&'#C)",(0&#+)3#)$.').)!.+%.)-,%,+3.C),2)1.)-&"9#''#)3#)".1#'',+')3#)1.)!&:+,-.)

<&5&.C),2)",((#)34.2%-#'C)",(0&#+)1#)5&'.:#)3#)G#-,+C)3#)B2#1B2#)5&#&11#)-2Y+#)3#)1EC)#'%)

$12')1,+:),2)$12')1.-:#C)B2#)"#12Y)3#)B2#1B2#)$.-#&11#)(#3.&11#7)S.&')$,2-)#+)-.$$,-%#-)

$-&+"&$.1#(#+%)1#')92(#2-')3#)"#')+.%&,+')#%)1#2-')/.Z,+')*)#%)$,2-)frotter!et!limer!

nostre!cervelle!contre!celle!d’autruyC)J#)5,23-,&')B24,+)",((#+Z.'%)E)1#)$-,(#+#-)

36')'.)%#+3-#)#+/.+"#)*)#%)$-#(&#-#(#+%C)$,2-)/.&-#)342+#)$&#--#)3#2L)",2$'C)$.-)1#')

+.%&,+')5,&'&+#'C),i)1#)1.+:.:#)#'%)$12')#'1,&:+6)32)+,'%-#C)#%).2B2#1)'&)5,2')+#)1.)/,-(#W)

3#)0,+49#2-#C)1.)1.+:2#)+#)'#)$#2%)$1&#-7)g777h))

P1)',+3#-.)1.)$,-%##)342+)"9."2+)*)2+)0,25&#-C)2+)(.'',+C)2+)$.''.+%C)&1)/.2%)%,2%)(#%%-#)

#+)0#',+:+#C)#%)#($-2+%#-)"9."2+)'#1,+)'.)(.-"9.+3&'#)*)".-)%,2%)'#-%)#+)(#'+.:#)*)1.)

',%%&'#)(#'(#'C)#%)/,&01#''#)34.2%-2Y)12Y)'#-.)&+'%-2"%&,+7)n)",+%-#-,11#-)1#'):-."#')#%)

/.Z,+')342+)"9."2+C)&1)'4#+:#+3-#-.)#+5&#)3#')0,++#'C)#%)(#'$-&')3#')(.25.&'#'7))

Qu’on!luy!mette!en!fantasie!une!honneste!curiosité!de!s’enquerir!de!toutes!

choses!:!tout!ce!qu’il!y!aura!de!singulier!autour!de!luy,!il!le!verra!:!un!bastiment,!

une!fontaine,!un!homme,!le!lieu!d’une!battaille!ancienne,!le!passage!de!Cæsar!ou!

de!Charlemaigne7)g777h))

[+).):-.+3)%,-%)3#)$#&+3-#)g1.)$9&1,',$9&#h)&+.""#''&01#).2L)#+/.+'C)#%)342+)5&'.:#)

-#+/-,&:+6C)',2-"&11#2L)#%)%#--&01#)*)B2&)(#)14.)(.'B2##)3#)"#)/.2L)5&'.:#)$.'1#)#%)9&3#2L)s)

P1)+4#'%)-&#+)$12'):.YC)$12'):.&11.-3C)$12')#+J,26C)#%)E)$#2)B2#)J#)+#)3&#)/,11.'%-#7)H11#)+#)

$-#'"9#)B2#)/#'%#)#%)0,+)%#($')*)u+#)(&+#)%-&'%#)#%)%-.+'&#C)(,+%-#)B2#)"#)+4#'%)$.')1E)

',+):&'%#7)g777h))

n2)+,'%-#C)2+)".0&+#%C)2+)J.-3&+C)1.)%.01#C)#%)1#)1&"%C)1.)',1&%23#C)1.)",($.:+&#C)1#)(.%&+)#%)1#)

5#'$-#C)%,2%#')9#2-#')12Y)'#-,+%)2+#')*)%,2%#')$1."#')12Y)'#-,+%)#'%23#)*)".-)1.)

$9&1,',$9&#C)B2&C)",((#)/,-(.%-&"#)3#')J2:#(#+%')#%)3#')(#2-'C)'#-.)'.)$-&+"&$.1#)

1#Z,+C).)"#)$-&5&1#:#C)3#)'#)(#'1#-)$.-)%,2%7)g777h))

<#)5-.Y)(&-,&-)3#)+,')3&'",2-'C)#'%)1#)",2-')3#)+,')5&#'7)IPC)_qK))

L’amitié!

S,+%.&:+#)65,B2#)14.(&%&6)#L"#$%&,++#11#)B24&1).)",++2#).5#")<.)T,6%&#)*))

6

6

7

7

1

/

7

100%

!["Les auteurs" [ / 33.06 Ko]](http://s1.studylibfr.com/store/data/002766794_1-066a78493fb2577980249b334dcf04ce-300x300.png)