Version Centrale CCP - Anne CURK

1

DS N° 5 2016 2017

Thermodynamique avec variance ; Cristallochimie et cinétique ; Chimie organique (complet)

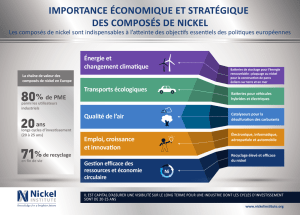

I- LE NICKEL

Cristallochimie

Elaboration du nickel métal

2

Le Nickel de Sabatier

11)

Rappeler sur un exemple l’intérêt du Nickel de Sabatier.

K

2

°(900K) = 253

∆

r

G°

(1)

= 46,8 – 0,133 T ( kJ.mol

-

1

)

Grâce à

∆

r

G°

(1)

(T) , calculer la constante d’équilibre K°

(1)

en 2 étapes successives :

6)

6)

7)

8)

9)

10)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

3

Frittage du nickel

Les matériaux frittés à base de nickel ont des applications commerciales importantes grâce à leur

résistance à la corrosion et à leurs propriétés mécaniques à basse et haute température. Le frittage est un

procédé pyrométallurgique qui consiste, par chauffage d’une poudre (sans toutefois la mener jusqu’à la

fusion), à souder les grains entre eux, assurant ainsi la cohésion de la pièce obtenue.

Le choix de l’atmosphère dans laquelle le frittage est réalisé se fait de sorte à éviter toute oxydation (dans

le cas d’un métal ou d’un alliage) ou réduction (dans le cas d’un oxyde ou carbonate). Le frittage du

nickel et de ses alliages est réalisé dans une atmosphère contenant les gaz CO

(g)

, CO

2(g)

, H

2(g)

et H

2

O

(g)

.

18) Quelles espèces présentes dans l’atmosphère de frittage sont susceptibles d’oxyder le nickel ? Écrire

les équations des réactions correspondantes, ramenées à 1 mole de nickel, et établir l’expression de

l’enthalpie libre standard associée à ces réactions. L’oxyde de nickel susceptible de se former est solide et

la formation de carbone C(s) n’est pas envisagée.

19) À 1000°C, à quelle condition sur les rapports et peut-on éviter l’oxydation du nickel lors

de l’opération de frittage ?

Données : Enthalpies libres standard de réaction à 298 K

∆

r

G°(T) (kJ·mol

−1

)

2Ni

(s)

+O

2(g)

= 2NiO

(s)

−479,4 + 189 × 10

−3

T

2H

2(g)

+O

2(g)

= 2H

2

O

(g)

−483,6 + 88,8 × 10

−3

T

2CO

(g)

+O

2(g)

= 2CO

2(g)

−566,0 + 173 × 10

−3

T

Décomposition du nickeltétracarbonyle

Le Nickel métal ( degré d’oxydation égal à zéro ) peut former des complexes avec certains ligands, dont

le monoxyde de carbone. Ces complexes peuvent être des catalyseurs.

L’étude cinétique de la décomposition du nickeltetracarbonyle Ni(CO)

4

en phase gazeuse selon la

réaction d’équation Ni(CO)

4(g)

= Ni

(s)

+ 4 CO

(g)

(3)

a conduit A.B. Callear, en 1961, à proposer pour cette réaction de décomposition le mécanisme suivant :

Ni(CO)

4(g)

⇄ Ni(CO)

3(g)

+ CO

(g)

Ni(CO)

3(g)

⇄ Ni(CO)

2(g)

+ CO

(g)

Ni(CO)

2(g)

→ Ni(s) + 2 CO

(g)

étape hétérogène rapide sur Ni

(s)

La décomposition de l’intermédiaire Ni(CO)

2(g)

est telle que l’étude cinétique peut se ramener à l’étude du

mécanisme simplifié suivant :

k

1

Ni(CO)

4(g)

⇄ Ni(CO)

3(g)

+ CO

(g)

k

−1

k

2

Ni(CO)

3(g)

→ Ni

(s)

+ 3 CO

(g)

20) En supposant que l’on peut appliquer l’approximation des états quasi-stationnaires (AEQS) à l’espèce

Ni(CO)

3(g)

, établir l’expression de la vitesse de disparition de Ni(CO)

4(s)

et l’exprimer en fonction de c, c

0

et des constantes de vitesses des actes élémentaires. c

0

et c désignent respectivement les concentrations en

nickeltétracarbonyle à la date t = 0 et à la date t.

L’étude expérimentale menée par Day, Pearson et Basolo en 1968 en suivant la concentration de

Ni(CO)

4(g)

par spectrométrie infrarouge ne permet pas d’établir les valeurs des constantes de vitesse des

différentes étapes élémentaires, mais elle permet de comparer l’ordre de grandeur des termes k

−1

[CO] et

k

2

.

21) Dans l’hypothèse où k

−1

[CO] ≫ k

2

, intégrer la loi de vitesse.

22) Même question si k

−1

[CO] ≪ k

2

.

23) Le tracé de ne conduit pas à une droite mais le tracé de donne une

droite. Conclure.

4

II- SYNTHESE ET UTILISATION DE POLYMERES ( CENTRALE )

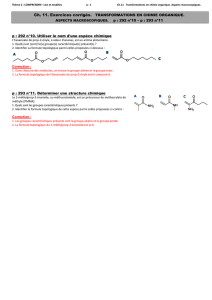

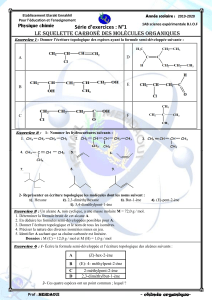

Synthèse d’une résine polyester

Afin de synthétiser une résine polyester insaturée, on fait réagir à 200 °C,

en présence de 0,5 % d’acide para-toluènesulfonique : 1 mole de

propane-1,2-diol, 0,5 mol d’anhydride ortho-phtalique et 0,5 mol

d’anhydride maléïque.

1) On suppose que les deux anhydrides possèdent la même réactivité. Représenter le polymère obtenu, avec

une alternance statistique.

2) Présenter schématiquement le mécanisme de la polymérisation, en justifiant la présence d’APTS.

Synthèse d’une résine fonctionnalisée : la résine de Merrifield

Pour obtenir la résine de Merrefield, on effectue la copolymérisation radicalaire du styrène avec environ 1% de

paradivinylbenzène de formule CH2=CH-C6H4-CH=CH2. On obtient ainsi une résine solide insoluble, dont les

chaînes réticulées ( attachées ensemble ) portent d’innombrables groupes phényl.

Dans un deuxième temps, on procède à la fonctionnarisation de 10 % des cycles phenyl issus du styrène. On fixe

en para de la chaîne, un groupement chlorométhyle -CH2Cl ; ce groupe est introduit par traitement du polymère

avec le chlorométhyléthyléther Cl-CH2-O-CH2-CH3 en présence d'un acide de Lewis ZnCl2. On observe dans un

premier temps qu’il y a d’abord substitution d’un hydrogène du groupe phényl par le groupe - CH2-O-CH2-CH3,

puis ensuite, chlorométhylation ( groupe CH

2

-Cl fixé ). La figure suivante schématise le procédé :

n

résine réticulée copolymère de

styrène et divinyl benzène

( notée "résine brute" ci-dessous )

O

Cl

O

ZnCl

2

Cl

Résine Merrifield

intermédiaire

ZnCl

2

+

Cl

-

(1)

(3)

(2)

résine brute

(10%)

3) Rappeler ce qu’est un acide de Lewis.

4) Proposer un mécanisme pour l’étape (3) finale d’obtention de la résine Merrifield.

5) Expliquer pourquoi cette résine ainsi fonctionnalisée peut fixer des réactifs nucléophiles.

5

Synthèse peptidique avec la résine de Merrifield

Les peptides sont obtenus par condensation de plusieurs acides aminés. L’ordre d’enchaînement de ces acides

aminés est fondamental. Le procédé proposé par Merrifield (prix Nobel en 1984) utilise un support polymère qui

permet d’enchaîner sans ambiguïté les différents acides aminés. Le principe est de construire, acide aminé par

acide aminé, la chaîne peptidique dont une extrémité est attachée au polymère insoluble. On peut ainsi se

débarrasser aisément des réactifs en excès et des sous-produits par simples lavages et filtrations du solide et il

n’est pas nécessaire de purifier chaque fois la chaîne peptidique en construction. Quand celle-ci est terminée, on la

détache chimiquement du solide.

Dans cette partie, nous allons illustrer le principe de la synthèse peptidique sur support solide en prenant le cas de

la synthèse d’un dipeptide obtenu à partir des deux acides aminés : alanine (noté Ala) et valine (noté Val).

Formule générale d'un acide α-aminé : H2N-CHR-COOH ; Ala : R = -CH3 ; Val : R = -CH(CH3)2.

Étude préliminaire

Il s’agit d’obtenir le dipeptide : H-Val-Ala-OH. La structure des peptides est représentée de telle sorte que la

fonction amine terminale (représentée par H) soit placée à gauche et le groupe acide carboxylique de fin de chaîne

(représenté par OH) à droite.

6) Écrire la formule semi-développée de ce dipeptide. Désigner la liaison peptidique.

7) La synthèse nécessite la protection d’une fonction amine et l’activation d’une fonction carboxylique.

Expliquer pourquoi.

8) La protection d’une fonction amine peut s’effectuer en utilisant le

dicarbonate de ditertbutyle noté (Boc)2O dont la formule est donnée

ci-contre.

Écrire l’équation-bilan de la réaction et proposer un mécanisme sachant qu’on observe un dégagement de CO2.

On note Boc-Ala-OH le produit formé dans le cas de l’alanine. La déprotection de la fonction amine se fait dans

des conditions très douces par traitement avec CF3CO2H à froid.

9) L’activation d’une fonction acide carboxylique peut se faire par action

du dicyclohexylcarbodiimide noté DCC dont la formule est donnée

ci-contre :

L’ action du DCC sur un acide carboxylique conduit à la formation du produit

ci-contre :

10) Proposer un mécanisme pour cette réaction sachant qu’il débute par

une réaction acide-base.

11) Justifier l’activation de la fonction acide carboxylique vis-à-vis d’un

réactif nucléophile.

12) Quand on fait réagir un acide carboxylique et une amine primaire en

présence de DCC, on obtient l’amide et du dicyclohexylurée. Écrire le

mécanisme.

Synthèse du dipeptide

Dans une première étape, l’alanine protégée Boc-Ala-OH est mise à réagir avec le polymère en présence d’une

base. Après traitement par CF3CO2H à froid et lavage, on ajoute la valine protégée Boc-Ala-OH en présence de

DCC. Après lavage, on traite à nouveau par CF3CO2H. On détache ensuite le dipeptide du polymère (pour cela,

on traite par HBr dans l’acide trifluoroacétique qui coupe l’ester benzylique sans hydrolyser les groupes amides du

peptide).

13) Expliquer la suite des opérations (par une succession de réactions bilan ) et montrer qu’on obtient bien le

dipeptide voulu.

14) Montrer l’efficacité de cette méthode sur support solide par rapport à la méthode en solution pour la

synthèse de polypeptides.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%