la conjugaison…autrement

0

IUFM de l’Académie de Montpellier

Site de Nîmes

LA CONJUGAISON…AUTREMENT

PASSE PRESENT FUTUR

M. CATUOGNO Didier année 2000-2001

Directeur de mémoire : M. Maurer

Assesseur : Melle Canat

1

2

RESUME

Dans les écoles, la conjugaison est souvent une matière déconsidérée, tant par les

élèves que par les enseignants. Comme justification, ces derniers s’accordent à dire que la

matière est complexe et pleine d’irrégularités. Du fait de cette vision, les élèves n’abordent

pas son apprentissage de façon motivée et les enseignants, faute de mieux, n’envisagent son

enseignement qu’à travers la présentation d’une succession de verbes conjugués devant être

appris par cœur. Dans ce contexte, il semble donc difficile de faire évoluer les conceptions des

parties en présence.

Néanmoins cela est impératif. La conjugaison est une discipline nécessaire à la maîtrise de la

langue et nul ne doit la négliger, surtout compte tenu des difficultés que rencontrent les

élèves. Certes, un changement des pratiques enseignantes nécessite du temps et les

propositions faites dans ce mémoire ne sont qu’une pierre à l’édifice d’une grande réflexion

didactique. Mais il est clair que seule une approche simple, raisonnée et pratique de la

conjugaison peut faire ressurgir un intérêt pour la matière, tant chez les élèves que chez les

enseignants .

Mots-clés : conjugaison – conceptions - enseignement – didactique

SUMMARY

At school conjugation has often been discredited not only by the pupils but even sometimes

by the teachers themselves, who as a justification, advance the argument that it is a complex

subject full of irregularities. Because of this biased view the pupils are not enclined to start

learning conjugation with enthusiasm and motivation.

As for the teachers, for lack of anything better, they regard the subject as a series of tense

structures to be learnt by heart. In such a context any evolution is hardly conceivable as

regards the teachers or the pupils.

But for all that, things must imperatively evolve. Conjugation is necessary to the mastery of

language and must not be disregarded taking into account the difficulties the pupils have to

face. Indeed a change in the teaching methods requires time and the suggestions made in this

memoir are only a modest contribution to a larger didactic reflection.

But it is obvious that only a simple reasoned and practical approach of conjugation may

arouse a renewed interest for the subject among the pupils and the teachers as well.

Keywords : conjugation - evolution - teaching methods

3

SOMMAIRE

INTRODUCTION ………………………………………………………………….…4

.

I – La conjugaison : une matière déconsidérée …………………………………….. 5

A- Une vision négative de la conjugaison chez les élèves ……….…………….... 5

1°) La conjugaison et les élèves : un rapport difficile …………………………...5

2°) La conjugaison : une utilité difficile à concevoir pour les élèves ………..…..6

B- Une action timide de la part des enseignants ……………………………...….8

1°) L’état de fait ……………………………………………………………….....8

2°) Des instructions officielles confuses……………………………………….....8

a) la maîtrise de la langue à l’école …...…………………………………9

b) les programmes de l’école primaire …………….. ……………………9

3°) Une pénurie d’ouvrages pédagogiques ……………………………...………10

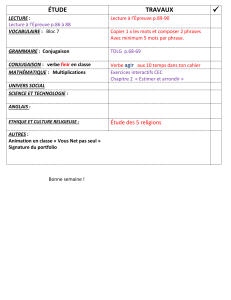

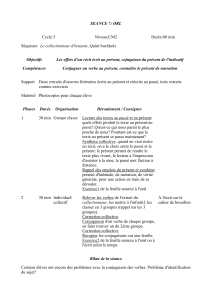

II - Un enseignement peu motivant de la conjugaison ……………………..…....11

A - Le choix de la progression dans les apprentissages ……………………....….12

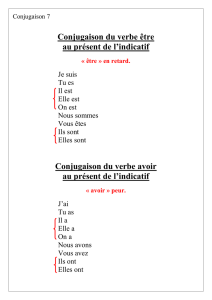

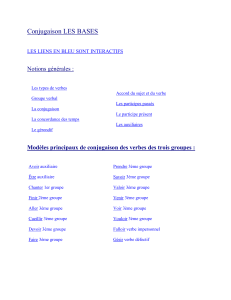

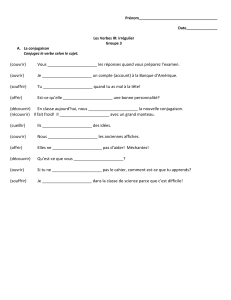

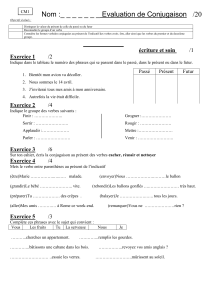

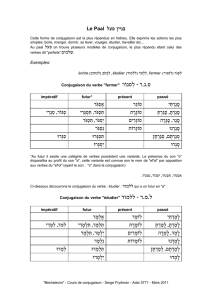

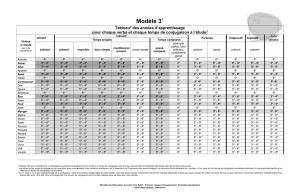

B - L’usage fait du tableau de conjugaison ………………...……………………..12

C - Des lois de formation des temps quelquefois gênantes ……………..………..14

III - Vers une nouvelle conception de la conjugaison……………..…...…………15

A - Donner du sens à l’apprentissage de la conjugaison ………………….……...15

B - Présenter la conjugaison simplement …………………..……………………...23

1°) une marginalisation des exceptions …………………..……………….….......24

2°) un usage ponctuel des groupes de verbes …………………..………...…..…..25

C- Engager une réelle réflexion didactique au niveau national ….………...……27

CONCLUSION …………………………………………………………………………...29

Bibliographie …………………………………………………………………...…………30

Annexes

4

INTRODUCTION

« La conjugaison. 1- Action de conjuguer un verbe

2- Ensemble des formes que

prennent les verbes selon les personnes,

les temps, les modes,

les voix, etc.

Apprendre

la conjugaison des verbes irréguliers »

Par ces définitions de la conjugaison, tirées du Petit Larousse Illustré, le Professeur

des Ecoles que je suis entre directement au cœur du sujet.

La conjugaison se résumerait-elle à un apprentissage mécanique des formes verbales et

notamment de celles des verbes irréguliers ?

Ayant eu en charge une classe de CE2 l’année dernière, j’ai dû bien évidemment

enseigner la conjugaison. Comme points de repères, je disposais d’éléments théoriques acquis

durant l’année de préparation au concours, ainsi que d’éléments pratiques remontant à ma

propre scolarité. A la fin de l’année scolaire, j’ai réalisé que, tout compte fait, je n’avais pas

été très original dans ma façon d’enseigner la conjugaison.

Dans le cadre de mon année de formation, et plus particulièrement du mémoire

professionnel, j’ai donc décidé d’approfondir la question et de concevoir un ensemble de

propositions permettant un enseignement raisonné et surtout motivant de la conjugaison. En

effet, cette dernière suscite peu d’intérêt et beaucoup de rejets.

Afin d’atteindre mon objectif, je suis parti de la réalité quotidienne des élèves et des

enseignants. Dans les écoles, la conjugaison est une matière déconsidérée (I) à la fois par les

élèves et les enseignants. Ce manque d’intérêt résulte principalement du type d’enseignement

pratiqué (II) mais pas uniquement. Pour changer cet état de fait, j’ai donc réfléchi à diverses

propositions qui prennent en considération les besoins de chacun : élèves et enseignants (III).

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

1

/

32

100%