télécharger cet article - l`Institut d`Histoire sociale

L

’AMÉRIQUE LATINE EST ENCORE LARGEMENT DOMINÉE par l’idée que les

gouvernements de droite, ou dits tels, sont a priori et a posteriori illégitimes. Les

décennies de dictatures de droite qu’a connues ce continent expliquent en partie cette

idée, comme si l’opposition militaire et révolutionnaire, notamment les guérillas, avait

résumé à elle seule le refus de ces dictatures, et comme si elle avait en quelque sorte diffusé

sa légitimité à l’ensemble des mouvements et partis de gauche, même réformistes, parta-

geant ses valeurs: dénonciation des oligarchies, de l’impérialisme américain, indulgence

envers l’idée révolutionnaire. Comme si aussi la détestation bien compréhensible suscitée

par les dictatures de droite pouvait presque sans réserve s’appliquer à la droite tout entière,

fut-elle modérée et hostile à toute dictature.

On ne s’étonnera pas dans ces conditions que, lorsque la gauche tente de se maintenir

au pouvoir de façon illégitime, les protestations soient maigres. Ainsi, Daniel Ortega, au

Nicaragua, pour se représenter aux élections, a fait interpréter la Constitution en sa faveur

par une Cour suprême tout acquise. Hugo Chávez, au Venezuela, est bien parti pour garder

le pouvoir indéfiniment si la maladie ne l’en empêche pas.

En revanche, lorsque le Colombien Álvaro Uribe laissa s’engager une procédure de

réforme constitutionnelle en vue de sa réélection en 2010, des voix de tous bords se sont

élevées (à raison nous semble-t-il) pour s’indigner de la tentation autoritaire dont ce geste

témoignait.

Depuis la vague démocratique qui a touché l’Amérique latine dans les années quatre-

vingt puis quatre-vingt-dix, l’opinion publique et le paysage intellectuel ont changé. Mais il

reste un certain nombre de propagandistes de la foi révolutionnaire, cachés ou clairement

désignés, dans les universités (surtout publiques) ou dans tel ou tel «collectif d’avocats» ou

de défense des droits de l’homme. Sans doute faut-il nettement distinguer ces «dino-

saures», défenseurs d’une idéologie dont les traces peuvent se trouver dans nombre d’arti-

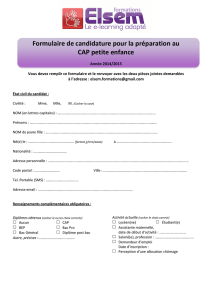

LE « POLITIQUEMENT CORRECT »

Méandres du «politiquement correct»

en Amérique latine

par Stephen Launay*

DOSSIER

N° 46

53

*

Politiste, auteur, notamment, de Chávez-Uribe. Deux voies pour l’Amérique latine?, Paris, Buchet-Chastel, 2010.

cles, de l’ensemble de la population, qui ne

nourrit plus aucune dilection pour les

mouvements d’extrême gauche. Ceci est

visible lors des élections, qui sont dans la plupart des pays gagnées par des candidats

modérés, de droite ou de gauche.

Quelques signes: désormais, lorsque la question «Citez quelques dictatures de votre

région» est posée à l’université, Cuba est citée. Quant aux États-Unis, ils ne sont plus vitu-

pérés comme avant car perçus par les étudiants comme un pays qui offre des possibilités

professionnelles (avec le Canada).

La population latino-américaine a dans l’ensemble rejeté l’idéologie et les méthodes des

groupes d’extrême gauche. Mais toutes les leçons n’ont pas été tirées de l’échec de la lutte

armée «de gauche» en Bolivie (dans les années 1960), au Chili (dans les années 1970) et

ailleurs, ni du fait que la «dynamique politique» latino-américaine, surgie des urnes, fut

animée par des gens de centre gauche ou de centre droit. Comme s’il valait mieux avoir tort

avec le castrophile Garcia Márquez que raison avec le libéral Vargas Llosa.

Il reste donc dans l’opinion publique un certain nombre de clichés caractérisant le

«politiquement correct». Il est en général le fait d’une certaine gauche, mais il n’épargne

pas non plus la droite.

On peut en citer trois: la nécessité de la «participation» en système démocratique, celle

du «dialogue» envers et contre tout et enfin la défense de l’indigénisme.

HISTOIRE &LIBERTÉ

54

OCTOBRE 2011

Alvaro Uribe

© Neil Palmer (CIAT)

Mario Vargas Llosa

© Pontificia Univ. Católica de Chile

Le premier, qui découle de la démocratisation, concerne le thème de la participation.

Voilà une notion qui se retrouve dans toutes les démocraties, avec toutefois une intensité et

une «philosophie» sous-jacente différente selon les cas. Mais dans le cas latino-américain, la

«participation», qui invite les travailleurs ou les citoyens à débattre de sujets considérés

comme importants pour l’entité sociale ou économique, ou pour l’ensemble de la société,

est bien souvent confondue avec sa lointaine parente, la «démocratie participative», qui vise

l’utopie d’une implication directe dans les prises de décision, voire, chez les plus imprégnés

d’effusions collectives sentimentales (et para- ou post-marxistes), avec la «démocratie

directe». Cet attrait découle de la critique marxiste et léniniste classique faite à la démo-

cratie bourgeoise, qui ne permet l’expression de la volonté populaire qu’une fois tous les

trois, quatre ou cinq ans… Voir les «indignés» de la Puerta del Sol cette année… Cette

confusion explique l’acceptation par beaucoup de régimes tyranniques ou tendanciellement

dictatoriaux, perçus comme des «démocraties participatives» et donc justifiés.

Deuxième cliché «politiquement correct»: le «dialogue». Celui-ci est cousin de notre

consensus mais est apparu bien avant dans les discours politiques latino-américains. C’est

donc un point de passage obligé pour tout homme politique. Uribe lui-même, quand il est

arrivé au pouvoir en Colombie, en 2002, élu sur un programme de fermeté à l’égard des

guérillas, faisait référence dans son discours à une ouverture (conditionnelle): «mano firme,

corazón grande» était sa devise (« main ferme, grand cœur») et il a eu, à plusieurs reprises,

MÉANDRES DU « POLITIQUEMENT CORRECT » EN AMÉRIQUE LATINE

N° 46

55

Hugo Chávez

© Victor Soares - ABr

des gestes en faveur de discussions.

Dans l’ensemble de l’Amé rique

latine, le «dialogue» est une obses-

sion. La multiplication des organi-

sations régionales en est un signe,

justifiée avant tout par la nécessité

du rapprochement entre «frères»

(hermanos) latino-américains. La

dernière en date de ces créations

est celle de l’Unasur (Union des

nations sud-américaines) en 2008,

sous l’égide du Brésil. Il faut dire

que le Brésil a développé, depuis

plus d’un siècle, une tradition de

diplomatie «douce» qui va dans ce

sens. L’argumentaire même de

l’érection de cette organisation

souligne la nécessité du règlement

pacifique de tout différent, en un

continent où, malgré la prédomi-

nance de la gauche (surtout en

2008), les frictions, pour le moins,

ont été nombreuses.

Le comble a été atteint depuis l’annonce de la maladie de Hugo Chávez. Que ce soit en

Colombie ou au Venezuela, les souhaits de bon et prompt rétablissement se sont multipliés,

que ce soit chez les caciques de la politique ou chez les lecteurs des journaux d’opposition, ou

anti-chavistes en Colombie. Le président colombien lui-même a déclaré que le président

vénézuélien était un facteur de stabilité, aussi bien à l’intérieur de son pays que dans la région

sud-américaine. Pourquoi cette amabilité alors que tout le monde sait que la disparition de

Chávez ne serait pas un mal pour la Colombie, même si elle risque de déclencher une guerre

civile au Venezuela même ?

Quant à la nécessité du «dialogue» avec les guérillas, en Colombie tout particulière-

ment, il s’agit d’un cliché récurrent jusqu’au début des années deux mille, et reste l’antienne

de certains milieux idéologiquement proches du marxisme. Cette idée semble avoir vécu

car l’histoire récente a bien montré que les Farc refusaient ce dialogue (le cas de l’ELN est un

peu différent), puisque leur projet (totalitaire) n’est pas négociable et que nombre de fronts,

si ce n’est l’organisation dans son ensemble, profitent de la manne du narco-trafic et ne

voudront jamais y renoncer. Toutefois, le «dialogue» reste présent dans le discours de

HISTOIRE &LIBERTÉ

56

OCTOBRE 2011

Le président bolivien Evo Morales

© Marcello Casal Jr./ABr

nombreux politiques et universitaires ingénus ou imprégnés de marxisme-léninisme, et qui

– « politiquement correct oblige » – ne se sentent pas en droit de transgresser le tabou inter-

disant le combat manu militari contre une organisation révolutionnaire.

Ce type d’ingénus est surnommé par trois auteurs latino-américains (un Colombien,

Plinio Apuleyo Mendoza, un Cubain en exil, Carlos Alberto Montaner et un Péruvien,

Álvaro Vargas Llosa) «l’idiot latino-américain», appellation faisant évidemment référence

aux «idiots utiles» de Lénine et au fait qu’il s’agit de l’idéal-type de l’intellectuel au sens

sociologique, ou du semi-habile comme disait Voltaire, qui ne voit pas qu’il fait un usage

faux de son intelligence. Les deux ouvrages qu’ils ont publiés rassemblent une bonne partie

du «politiquement correct» latino-américain[1].

Dans leur dernier ouvrage, El regreso del idiota[2], ils examinent un troisième cliché, celui

de l’indigénisme. Dans un chapitre intitulé «Indigènes ou déguisés?» les auteurs analysent

la résurrection de l’indigénisme, qu’ils ne confondent pas avec l’attention légitime portée au

passé pré-colombien. «Nous nous référons, écrivent-ils, à l’escroquerie idéologique par

MÉANDRES DU « POLITIQUEMENT CORRECT » EN AMÉRIQUE LATINE

1. Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner, Álvaro Vargas Llosa, Manual del perfecto idiota latinoameri-

cano, Plaza & Janés, Barcelona, 1996; puis, des mêmes: El regreso del idiota (Le retour de l’idiot) Random House

Mondadori, Debate, Bogotá, 2007.

2. El regreso del idiota, op. cit.

N° 46

57

DOSSIER

Gabriel García Márquez et la ministre colombienne de la Culture Paula Moreno

au gala inaugural du Festival international du Cinéma à Gudalajara le 19 mars 2009.

© Festival Internacional de Cine en Guadalajara

6

6

7

7

1

/

7

100%