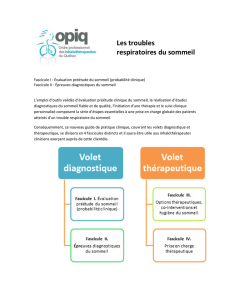

prevention des troubles du sommeil

PREVENTION

DES TROUBLES DU SOMMEIL

Prévention

des troubles du sommeil

9

147

Docteurs J-M. DUBRU et M. WINKLER

\OBJECTIF

Prévention des troubles du sommeil et des dif-

ficultés familiales qui peuvent en résulter.

\METHODE

Anamnèse: s’enquérir régulièrement des

habitudes du sommeil de l’enfant et de son

hygiène de vie.

\SUIVI

En cas de trouble du sommeil signalé par les

parents :

Anamnèse approfondie : recherche de

facteurs déclenchants (alimentation, mala-

die, facteurs familiaux ou environnementaux

inadéquats, méconnaissance des rythmes

physiologiques de sommeil) ;

Écoute empathique : il est important que les

parents puissent exprimer leur vécu par rap-

port à ces troubles du sommeil ;

Conseils : afin d’aider à résoudre certains

malentendus et à interrompre des cercles

vicieux ;

En fonction de la durée ou de la gravité des

symptômes: mise au point complémentaire.

\RESSOURCES EXISTANTES

Brochure « A propos du sommeil de votre

enfant » (service Education à la Santé de l’ONE) ;

module « L’oreiller magique », jeux, vidéos,

affiches.

(édition Press Pocket).

(édition Odile Jacob).

Cfr. site www.excellencis-one.be

\ANNEXES

1. Conseils pratiques de prévention.

2. Les cycles du sommeil.

3. Le sommeil de l’enfant.

Conseiller scientifique : Pr A. KAHN †

Prévention

des troubles du sommeil

148

\ 9Annexe 1

Eviter les changements :

les passages du lit au berceau

les voyages qui modifient le lieu

d’endormissement

les modifications des horaires de som-

meil

CHEZ UN ENFANT

DE PLUS DE 6 MOIS

Le coucher dans son lit dès qu’il est fatigué en

lui disant « bonne nuit, à demain ».

S’il se réveille la nuit, attendre avant de se pré-

cipiter dans sa chambre (si possible le mettre

dans une pièce séparée de la chambre des

parents).

Mettre dans son lit des objets compagnons de

sommeil : peluche, doudou.

Introduire un rite d’endormissement (chanson,

histoire, caresse,…) court ayant des limites

claires et respecter ces limites. Ne pas accep-

ter que ce rite d’endormissement s’éternise

(par ex, ne pas rester à côté de lui dans la

chambre, ne pas lui tenir la main pour qu’il

s’endorme).

COMMENT DESHABITUER UN

NOURRISSON DE PLUS DE 6 MOIS

DES REPAS DE NUIT

Organiser les repas de jour : 4 à 6 selon le désir

du nourrisson- à intervalles réguliers.

Supprimer les repas d’endormissement.

Espacer progressivement les repas de nuit en

le laissant pleurer (5 min., 10 min., 20 min.) et

diminuer petit à petit les quantités de lait la

nuit, ou diluer progressivement le lait avec

de l’eau pour arriver en quelques jours à des

biberons d’eau pure.

Respecter le rituel de l’endormissement en y

mettant des limites.

Dr J-M. DUBRU

\CONSEILS PRATIQUES

DE PREVENTION

Conseils pratiques pour aider une famille en

cas de troubles du sommeil :

CHEZ UN ENFANT DE QUELQUES

JOURS À 1 MOIS

`

Veiller à ce que l’enfant se sente en

sécurité :

que ses besoins fondamentaux soient

satisfaits :

faim

froid

couches propres

absence de douleur

qu’il retrouve les composantes de base de la

vie intra-utérine :

odeur maternelle

bercement

chaleur

qu’il se sente en paix avec les adultes qui l’en-

tourent.

`

Respecter le rythme de sommeil

propre à chaque nouveau-né et

éviter à tout prix de le réveiller (sauf

indication médicale).

`

Respecter les phases de sommeil

agité.

`

Il est préférable que l’enfant ap-

prenne à s’endormir seul dans son

berceau.

`

Aider l’enfant à faire la différence

entre le jour et la nuit (tétées de nuit

plus courtes, plus silencieuses dans

un endroit peu

éclairé).

CHEZ LES ENFANTS DE 1 À 2 MOIS

Dysrythmies du soir :

avoir des attitudes apaisantes

laisser pleurer de courtes périodes est

parfois nécessaire

Prévention

des troubles du sommeil

9

149

\ 9 Annexe 2

Dr J-M. DUBRU

\LES CYCLES DU SOMMEIL

Comparaison adulte- nourrisson

ADULTE

5 cycles/nuit.

Chronologie d’une nuit de sommeil :

Endormissement en sommeil lent stade

I puis II

Passage en sommeil lent stade III puis IV

Retour bref aux stades I et II

Passage en sommeil paradoxal

Sommeil lent diminue en durée et en

profondeur au cours de la nuit.

Sommeil paradoxal augmente en durée

au cours de la nuit.

Réveil en cours ou en fin de sommeil

paradoxal.

Durée moyenne d’une nuit de sommeil : 8

heures dont

sommeil lent 70 à 75 % :

Stade I 5 %

Stade II 50 %

Stade III 7 à 8 %

Stade IV 10 à 16 %

sommeil paradoxal 20 à 25 %

NOUVEAU-NÉ

ET JEUNE NOURRISSON

sommeil « calme », précurseur du som-

meil lent (40%)

sommeil « agité », précurseur du sommeil

paradoxal (50%)

sommeil indifférencié (10%)

Endormissement en sommeil calme ou agité.

Durée d’un cycle : 40 minutes.

Durée d’une phase : 20 à 30 minutes.

Egalité de durée et de répartition des phases.

Durée du temps de sommeil : 17 à 20 heures.

NOURRISSON D’UN AN

Les types de sommeil se structurent :

sommeil « calme » ou lent (70%)

sommeil « agité » ou paradoxal (30%)

sommeil « indifférencié » (pratiquement

plus)

Endormissement en sommeil lent.

Durée d’un cycle : 50 à 60 minutes.

Inégalité de durée et de répartition des

phases.

Durée du temps de sommeil : 13 à 14 heures.

ENFANT DE 2 ANS

Les types de sommeil se structurent :

stades du sommeil lent

sommeil paradoxal

Se rapproche du type de sommeil de l’adulte.

Durée du temps de sommeil : 11 à 13 heures.

Prévention

des troubles du sommeil

150

\ 9Annexe 3

En période néo-natale, le sommeil agité suc-

cède immédiatement à l’endormissement et le

cycle dure environ 45 minutes. Après l’âge de

deux mois, l’enfant s’endort en sommeil calme ;

le temps passé en sommeil calme est deux fois

plus long que celui passé en sommeil agité et un

cycle de sommeil dure en moyenne une heure.

Le temps nécessaire à l’endormissement croît

progressivement avec l’âge. L’endormissement

est rapide durant les 3 premiers mois, mais

devient plus lent ensuite et requiert de 20 à 60

minutes entre le 9ème mois et 3 ans.

La distribution des périodes de veille et de som-

meil change également au cours du temps. Un

rythme régulier de 24 heures ne s’installe que

vers la troisième semaine de vie et les périodes

de veille à horaire fixe n’apparaissent que vers

la 11ème semaine. Le nouveau-né dort de 17 à

19 heures sur 24, alors que l’enfant d’un an se

contente de 15 à 16 heures de sommeil. Entre 1

et 6 ans, la durée de sommeil diurne diminue :

l’enfant fait encore 2 siestes par jour à la fin de

la première année et n’en fait habituellement

plus qu’une après. Pour toutes ces durées de

veille et de sommeil, la variabilité individuelle

est très grande.

Dr J-M. DUBRU

\LE SOMMEIL DE L’ENFANT

Dès la naissance, l’enfant né à terme passe par

tous les stades du sommeil : le sommeil agité, le

sommeil calme et le sommeil indéterminé.

Le sommeil agité (SA) est caractérisé par des

mouvements oculaires rapides, une respiration

et un rythme cardiaque irréguliers, ainsi que par

l’absence de tonus musculaire actif. C’est durant

cette phase de sommeil que se déroulent les

rêves.

Dans le sommeil calme (SC), les mouvements

oculaires sont lents et peu importants, la respi-

ration et rythme cardiaque sont réguliers. Le to-

nus musculaire est diminué par rapport à l’état

éveillé, mais il permet encore une certaine acti-

vité motrice. Le métabolisme général de l’orga-

nisme est ralenti par rapport à ce que l’on ob-

serve en sommeil agité ou durant l’état de veille.

Durant la première phase du sommeil calme se

produit la libération de l’hormone de croissance.

Le sommeil est dit « indéterminé » (SI) quand ses

caractéristiques ne correspondent pas avec

celles des deux stades précédents.

La succession des phases de sommeil agité et

calme forme un cycle de sommeil. Vers la fin de

chaque cycle, le sommeil devient plus léger et

l’enfant s’éveille pendant quelques secondes,

durant lesquelles il peut pousser un petit cri,

pleurer, bouger, puis s’endort à nouveau. Ces

« micro-éveils » peuvent survenir 4 à 7 fois par nuit.

Une nuit : enchaînement de 4 à 5 boucles

ou cycles ; durée moyenne de chaque

boucle, 1h45 à 2h (adulte)

montrant un « mini-réveil ». Le tracé montre

de haut en bas : les yeux (sans mouvement),

deux tracés électroencéphaliques, l’élec-

trocardiogramme, l’acidité oesophagienne

(plate), et trois tracés respiratoires (thorax,

abdomen et flux d’air au niveau du nez et

de la bouche). Sur la droite du tracé, l’agi-

tation brutale et transitoire correspond à un

« mini-réveil ».

Prévention

des troubles du sommeil

9

151

\ 9 Annexe 3

nuit. C’est l’époque des rituels d’endormissement

et des objets transitionnels (nounours, poupée,

linge) que bien des parents interprètent comme

des caprices. Dans la plupart des cas, le méde-

cin se contente donc de rassurer les familles.

LES VRAIES INSOMNIES

A partir de l’âge de six mois, un « mauvais dor-

meur » est un enfant qui, au moins trois nuits par

semaine ne s’endort qu’après plus de 45 minutes

et/ou s’éveille au moins deux fois, de manière

complète, ne parvenant plus à s’endormir. Le

trouble est dit chronique s’il dure depuis plus de

trois mois.

Les réveils fréquents suivis d’endormissements

malaisés sont observés chez 20% des enfants

âgés de 2 ans et chez 10% de ceux de 4 ans.

La gravité du trouble est confirmée par l’obser-

vation du comportement de l’enfant durant la

journée.

Un mauvais sommeil engendre de la fatigue, qui

peut se manifester par de la somnolence, mais

aussi par de l’agitation, de l’agressivité, ou par

un manque d’attention. Lorsque l’insomnie dure

depuis de nombreux mois, on peut observer un

retard de la croissance staturo-pondérale qui

ne disparaît que si l’enfant retrouve un sommeil

normal.

LES CAUSES LES PLUS FRÉQUENTES

DES VRAIES INSOMNIES

´Les « malentendus », ou

les erreurs de comportement

La cause la plus fréquente de vraies insomnies du

jeune enfant est l’existence de « malentendus »

dans la prise en charge de son sommeil. Ce

problème s’observe habituellement dès la nais-

sance. Dans la majorité des cas, les parents ont

voulu satisfaire les besoins de l’enfant, mais ont

pris des habitudes qui favorisent et entretiennent

les troubles du sommeil. L’enfant endormi dans

les bras, ou dans le lit des parents, ou encore en

buvant, puis porté endormi dans son lit, se réveille

naturellement une ou deux heures plus tard.

Répartition du sommeil au cours des 24

du comportement)

Le sommeil est en noir, la veille en blanc, minuit

est en haut, midi en bas.

\LES TROUBLES DU SOMMEIL DU

JEUNE ENFANT

Près de 20% des enfants en âge de fréquenter

la crèche présentent des difficultés pour induire

ou maintenir leur sommeil. Ces enfants souffrent

d’insomnie. Il faut cependant séparer les fausses

insomnies des vraies insomnies. En plus de pertur-

ber de manière profonde la vie de la famille, les

vraies insomnies peuvent exercer un effet néfaste

sur le développement psychomoteur et physique

de l’enfant.

LES FAUSSES INSOMNIES

Certains nourrissons parfaitement normaux, mais

« petits dormeurs » peuvent se satisfaire de 6 à

8 heures de sommeil nocturne. D’autres, « bons

dormeurs » dorment 8 à 11 heures d’affilée. Au

cours de la deuxième et troisième année de

vie, l’enfant présente de fréquentes manifesta-

tions d’opposition ou d’angoisse. Il refuse alors

ou retarde le coucher ou appelle ses parents la

6

6

7

7

1

/

7

100%