Déficit hypophysaire combiné multiple

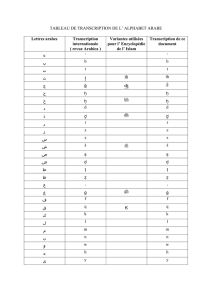

Castinettia F., Reynaud R., Saveanu A., Quentien M.-H, Albarel F., Barlier A., Enjalbert A., Brue T.. Décit hypophysaire combiné multiple :

aspects cliniques et génétiques. Encyclopédie Orphanet. Mars 2008

www.orpha.net/data/patho/Pro/fr/DecitHypophysaireCombineMultiple-FRfrPro8680v01.pdf

1

Décit hypophysaire combiné multiple : aspects

cliniques et génétiques

Résumé

Dénition

Description clinique/critères diagnostiques

étiologie/aspects génétiques

Diagnostic

Diagnostic différentiel

Prise en charge/traitement

Conseil génétique

Pronostic

Questions non résolues

Références

Auteurs : F. Castinettia,c,e, R. Reynaudb,c,e, A. Saveanuc,d,e, M.-H. Quentienc,e, F.

Albarela,c,e, A. Barlierc,d,e, A. Enjalbertc,d,e, T. Bruea,c,e,*

*Correspondance : thierry[email protected]

Editeur scientique : Professeur Philippe Chanson

Date de création : Mars 2008

Résumé

Dénition clinique. – Les insufsances antéhypophysaires d’origine génétique sont caractérisées par l’association

de décits hormonaux de plusieurs des lignées antéhypophysaires : somatotrope (GH), thyréotrope (TSH), lacto-

trope (PRL), corticotrope (ACTH), gonadotrope (LH et FSH). Ces décits sont liés à des mutations de facteurs de

transcription impliqués dans l’ontogénèse hypophysaire.

Epidémiologie. – En comparaison avec les causes classiques (secondaires à un processus expansif intracrânien

ou iatrogènes après chirurgie ou radiothérapie cérébrale), l’incidence des hypopituitarismes congénitaux est faible.

Elle est estimée à une pour 3000 ou 4000 naissances, même si ces valeurs sont probablement surestimées car

certains décits sont transitoires.

Clinique. – La présentation clinique varie en fonction des lignées hormonales concernées ainsi que de la précocité

et de l’intensité de l’atteinte.

En l’absence de traitement, les principaux symptômes sont le retard de croissance aboutissant à un nanisme (en

cas de décit en GH), un retard psychomoteur (en cas de décit en TSH), des anomalies de la puberté (en cas de

décit en gonadotrophines).

Diagnostic. – Le diagnostic de décit antéhypophysaire est clinique et biologique. Le diagnostic de décit somato-

trope ou corticotrope nécessite l’utilisation de tests dynamiques de stimulation. Les causes classiques doivent tou-

jours être éliminées par la réalisation systématique d’une IRM cérébrale et hypothalamohypophysaire. Le diagnostic

génétique repose sur le séquençage direct des zones codantes des gènes des facteurs de transcription impliqués.

La sélection du ou des facteurs à séquencer est fondée sur les données clinicobiologiques et radiologiques.

Étiologie. – Les hypopituitarismes congénitaux sont dus à des mutations des gènes codant pour des facteurs de

transcription impliqués dans les premières étapes du développement hypophysaire et qui sont associées à divers

phénotypes. Les facteurs de transcription les plus fréquemment impliqués sont PROP1 (décits somatolactotro-

a Service d’endocrinologie, diabète et maladies métaboliques, hôpital de la Timone, 13385 Marseille, cedex 5,

France

bService de pédiatrie multidisciplinaire, hôpital de la Timone, 13385 Marseille cedex 5, France

c Laboratoire ICNE, UMR 6544, faculté de médecine du Nord, institut fédératif Jean-Roche, 13014 Marseille,

France

dLaboratoire de biologie moléculaire, hôpital de la Conception, 13005 Marseille, France

eCentre de référence des maladies rares d’origine hypophysaire, hôpital de la Timone, 13385 Marseille cedex 5,

France

Castinettia F., Reynaud R., Saveanu A., Quentien M.-H, Albarel F., Barlier A., Enjalbert A., Brue T.. Décit hypophysaire combiné multiple :

aspects cliniques et génétiques. Encyclopédie Orphanet. Mars 2008

www.orpha.net/data/patho/Pro/fr/DecitHypophysaireCombineMultiple-FRfrPro8680v01.pdf

2

pe, thyréotrope et gonadotrope, parfois associé à un décit corticotrope ; hyper puis hypoplasie hypophysaire),

POU1F1 (décits somatolactotrope et thyréotrope, hypoplasie hypophysaire), HESX1 (décits hypophysaires va-

riables, dysplasie septo-optique) et à un degré moindre LHX3 (décits somatolactotrope, thyréotrope et gona-

dotrope ; limitation de la rotation de la tête et du cou) et LHX4 (décits hypophysaires variables, posthypophyse

ectopique, malformations cérébrales).

Prise en charge. – Elle consiste à substituer chacun des décits antéhypophysaires observés et à éduquer le pa-

tient sur la nécessité de ces traitements au long cours. La surveillance porte sur l’adaptation de ces traitements et

le dépistage de la survenue de nouveaux décits.

Conseil génétique/diagnostic anténatal. – Le type de transmission varie en fonction du facteur de transcription

impliqué et de la mutation (récessif pour PROP1 et LHX3, dominant pour LHX4, récessif ou dominant selon les

mutations pour POU1F1 et HESX1). Le conseil génétique est donc nécessaire an de dépister les nouveau-nés à

risque et de pouvoir adapter la surveillance.

Pronostic. – Le pronostic est bon, avec un devenir identique à celui d’un patient non décitaire si le traitement subs-

titutif est pris dès le diagnostic posé et adapté correctement, avec un suivi par un médecin spécialisé.

Mots clés : Décits hypophysaires combinés multiples ; Hypopituitarismes congénitaux ; Hypophyse ; Facteurs de

transcription hypophysaires ; Hormone de croissance

Dénition

Les décits hypophysaires ou hypopituitarismes se dénissent par une insufsance de synthèse ou

de sécrétion d’une ou plusieurs hormones antéhypophysaires. Ces décits peuvent être secondaires

à des causes tumorales (adénome hypophysaire compressif, craniopharyngiome. . .) ou iatrogènes

(postchirurgie ou postradiothérapie cérébrale). En l’absence de cause lésionnelle, des formes plus

rares d’origine congénitale peuvent être mises en évidence.

Les décits hypophysaires multiples se dénissent par le décit d’au moins deux lignées hypophy-

saires, s’opposant aux décits isolés portant sur un seul axe hypophysaire (comme le décit isolé en

hormone de croissance par mutation du gène GH1, décit corticotrope isolé par mutation de TPIT. . .).

Les décits hypophysaires multiples associent le plus souvent un décit somatotrope à un autre décit

antéhypophysaire (le plus fréquemment gonadotrope et thyréotrope), mais toutes les associations de

décits hypophysaires sont envisageables.

Les décits hypophysaires multiples congénitaux sont liés aux mutations de facteurs de transcription

dont le rôle est essentiel dans l’ontogenèse hypophysaire, dans le développement et dans la crois-

sance des lignées cellulaires antéhypophysaires (PROP1, POU1F1, HESX1. . .). Leur incidence est

faible et variable selon le facteur de transcription impliqué : ainsi, les mutations du facteur de trans-

cription hypophysaire PROP1 constituent actuellement la première cause humaine identiée de décit

hypophysaire multiple congénital [7,8,45] ; en revanche, même avec un phénotype compatible (décits

somatolactotrope et thyréotrope, sans anomalie IRM), les mutations de POU1F1 sont rares au sein

des patients atteints de décits hypophysaires congénitaux combinés surtout en l’absence d’anté-

cédents familiaux (1–3 % des cas sporadiques, 10–30% des cas familiaux selon les études) [9,25].

Cependant, la différence d’incidence des mutations entre facteurs de transcription semble également

liée à l’origine des patients : une étude japonaise et une étude australienne ont ainsi trouvé un taux

très faible de mutations de PROP1 dans la population de leur pays où les mutations de POU1F1 sont

moins rares [17,35]. Les mutations d’HESX1 restent exceptionnelles, malgré leur recherche dans de

larges études et sont classiquement rapportées dans des cas familiaux de dysplasie septo-optique

[13,15,25]. Les mutations des autres facteurs de transcription hypophysaire (LHX3, LHX4. . .) font

essentiellement l’objet de publications de cas isolés, souvent dans un contexte familial. La prévalence

des décits hypophysaires congénitaux est estimée à une pour 3000 ou 4000 naissances ; cependant,

ce chiffre est probablement surestimé car il tient compte de décits en GH parfois transitoires. De plus,

la prévalence varie fortement en fonction des critères diagnostiques utilisés.

Outre les décits antéhypophysaires, la mutation de ces facteurs de transcription s’associe parfois

à des anomalies cérébrales ou hypophysaires : hypoplasie hypophysaire, posthypophyse ectopique,

dysplasie septo-optique, malformation de Chiari, atrophie du corps calleux. . . éléments qui devront

être pris en compte lors de la démarche diagnostique et thérapeutique.

Castinettia F., Reynaud R., Saveanu A., Quentien M.-H, Albarel F., Barlier A., Enjalbert A., Brue T.. Décit hypophysaire combiné multiple :

aspects cliniques et génétiques. Encyclopédie Orphanet. Mars 2008

www.orpha.net/data/patho/Pro/fr/DecitHypophysaireCombineMultiple-FRfrPro8680v01.pdf

3

Description clinique/critères diagnostiques

Le diagnostic est suspecté devant l’apparition progressive de décits hypophysaires, survenant peu

après la naissance ou de façon retardée, après avoir éliminé l’ensemble des causes, en particulier

tumorales, pouvant être à l’origine d’un hypopituitarisme. Les critères diagnostiques, qui vont orienter

vers la recherche de la mutation d’un facteur de transcription spécique, sont cliniques, hormonaux et

morphologiques: type de décits présents, âge d’apparition des décits, malformations éventuellement

associées. . .[30]. On distingue ainsi différents tableaux cliniques évocateurs d’anomalies de plusieurs

facteurs de transcription.

Description clinique en fonction du décit hormonal suspecté

Décit somatotrope (décit en GH)

La présentation clinique varie en fonction de l’âge au diagnostic :

en période néonatale, le déficit somatotrope peut être suspecté devant des hypoglycémies ré-

cidivantes avec sueurs et un ictère néonatal persistant ;

chez l’enfant, le déficit somatotrope va se traduire par une cassure de la courbe de croissance

à partir de l’âge de quatre ans (âge à partir duquel la sécrétion d’hormone de croissance influe

sur la croissance) avec un retentissement statural précédant un éventuel retentissement pondé-

ral. En cas de déficit sévère, on observe classiquement un front bombé, un faciès poupin avec

ensellure nasale large. Des signes fonctionnels associant asthénie et sensations d’hypoglycémie

pourront également être retrouvés ;

chez l’adulte, les signes sont aspécifiques avec asthénie, baisse de l’activité physique, fai-

blesse musculaire et épisodes d’hypoglycémie.

Les signes de décit en hormone de croissance sont peu spéciques, à l’exception de la cassure

staturale survenant chez l’enfant. Chez l’adulte, le diagnostic de décit somatotrope sera donc le plus

souvent effectué lors d’un dépistage de décit hypophysaire multiple, évoqué devant d’autres décits

symptomatiques (décit corticotrope ou thyréotrope, par exemple).

Décit corticotrope (décit en ACTH)

La présentation clinique varie en fonction de l’âge au diagnostic :

en période néonatale, c’est devant des hypoglycémies sévères, répétées avec retentissement

fonctionnel majeur et un traitement symptomatique peu efficace, que devra être évoqué le dia-

gnostic de déficit corticotrope. Un ictère néonatal prolongé peut également être présent. Le ta-

bleau peut également associer une hypotension artérielle sévère avec syndrome de perte de

sel ;

chez l’enfant, le tableau clinique associe une asthénie avec hypotension artérielle, des hypogly-

cémies et, en cas de décompensation aiguë, des douleurs abdominales avec déshydratation et

tachycardie. La pâleur retrouvée lors de l’examen contraste avec la classique mélanodermie de

l’insuffisant surrénalien périphérique. Un retentissement statural peut également être observe ;

chez l’adulte, le tableau est dominé par l’asthénie, l’hypotension artérielle, la pâleur et l’amai-

grissement.

Le diagnostic de décit corticotrope doit être recherché dès la moindre suspicion clinique, car il

peut être à l’origine d’une insufsance surrénalienne aiguë, à retentissement sévère, voire fatal. Les

signes évocateurs d’insufsance surrénalienne aiguë associent une asthénie majeure, une hypoten-

sion artérielle, des douleurs abdominales inconstantes, des signes de déshydratation avec nausées

et vomissements, une tachycardie. La prise en charge est une urgence thérapeutique (cf. traitement

et prise en charge).

•

•

•

•

•

•

Castinettia F., Reynaud R., Saveanu A., Quentien M.-H, Albarel F., Barlier A., Enjalbert A., Brue T.. Décit hypophysaire combiné multiple :

aspects cliniques et génétiques. Encyclopédie Orphanet. Mars 2008

www.orpha.net/data/patho/Pro/fr/DecitHypophysaireCombineMultiple-FRfrPro8680v01.pdf

4

Décit thyréotrope (décit en TSH)

Il a un retentissement variable en fonction de l’âge :

en période néonatale, le tableau classique est identique à celui de l’hypothyroïdie congénitale :

petite taille, œdème généralisé, ictère néonatal prolongé, altération des capacités mentales. Il est

nécessaire de rappeler que le déficit thyréotrope n’est pas diagnostiqué par le test de dépistage

néonatal de l’hypothyroïdie (car la TSH n’est pas augmentée contrairement à l’hypothyroïdie

périphérique) ;

chez l’enfant, le déficit thyréotrope se traduit par une asthénie, une constipation avec une prise

de poids et une cassure de la courbe staturale. L’âge osseux est très retardé car les hormones

thyroïdiennes sont nécessaires à la maturation osseuse ;

chez l’adulte, le déficit thyréotrope se traduit par une asthénie, une constipation avec une prise

de poids, parfois des troubles cognitifs voire une pseudodémence (en cas d’hypothyroïdie prolon-

gée chez un sujet d’âge avancé).

Décit gonadotrope (décit en LH/FSH)

Il a un retentissement chez l’enfant essentiellement en période pubertaire et chez l’adulte.

chez l’enfant, le déficit gonadotrope va être à l’origine d’un retard pubertaire (avec aménorrhée

chez la fille et absence de développement des caractères sexuels secondaires dans les deux

sexes). Comme les hormones sexuelles amplifient la fréquence et l’amplitude des pics d’hor-

mone de croissance, un déficit fonctionnel en hormone de croissance va également être associé,

le tout aboutissant à un retard de croissance staturale, puis pondérale, avec absence de dévelop-

pement des caractères sexuels secondaires. On peut aussi être alerté dès la naissance ou dans

l’enfance par la présence d’un micropénis ou de cryptorchidie ;

chez l’adulte, le déficit gonadotrope va se traduire par une diminution de la libido, avec une

asthénie et une diminution de la masse musculaire associées à une dysérection chez l’homme et

une aménorrhée chez la femme. Ce tableau s’associe à une infertilité d’origine centrale.

Décit lactotrope (décit en prolactine)

Il n’a aucun retentissement clinique chez l’homme. Chez la femme, il se traduit par l’absence de mon-

tée de lait après la grossesse. Les autres effets de la prolactine sont encore mal connus et ne permet-

tent pas de dénir d’autres impacts cliniques de cette carence.

Décits multiples

Plusieurs décits peuvent être associés, pouvant aboutir à un tableau de panhypopituitarisme. Toutes

les associations de décits sont envisageables. Les patients présentent une asthénie marquée, une

pâleur, une peau ne et atrophique, avec des cheveux ns et peu de sourcils.

Exemples de tableau clinique en cas de mutation de certains facteurs de transcription hypophysaire

POU1F1

Association classique : décits somatolactotrope et thyréotrope. Le phénotype du patient porteur d’une

mutation de POU1F1 est variable, principalement en terme d’âge d’apparition du décit thyréotrope.

L’âge au diagnostic s’échelonne en effet de la naissance à l’âge de 25 ans, mais il est le plus souvent

précoce, avant l’âge de deux ans. Le décit somatolactotrope est classiquement complet ; le décit thy-

réotrope peut être complet dès la naissance ou s’aggraver progressivement avec l’âge [9,11,22,24,37].

Un seul cas a été décrit avec absence de décit thyréotrope à l’âge de 20 ans [37]. Les fonctions go-

nadotrope et corticotrope sont préservées. L’hypophyse est classiquement normale ou hypoplasique,

sans anomalies de la posthypophyse ni section de tige.

PROP1

Association classique : décits somatolactotrope, thyréotrope, gonadotrope et parfois corticotrope re-

•

•

•

•

•

Castinettia F., Reynaud R., Saveanu A., Quentien M.-H, Albarel F., Barlier A., Enjalbert A., Brue T.. Décit hypophysaire combiné multiple :

aspects cliniques et génétiques. Encyclopédie Orphanet. Mars 2008

www.orpha.net/data/patho/Pro/fr/DecitHypophysaireCombineMultiple-FRfrPro8680v01.pdf

5

tardé. Le phénotype du patient porteur d’anomalies de PROP1 est variable, aussi bien en termes de

type de décit que d’âge d’apparition des décits. Aucune corrélation génotype/phénotype n’a pu être

établie y compris entre patients porteurs de la même mutation au sein de la même famille [28]. On ob-

serve classiquement un décit somatolactotrope précoce (vers l’âge de huit ans), un décit thyréotrope

(vers l’âge de neuf ans) puis un décit gonadotrope. Ce décit gonadotrope est d’expression variable

en fonction des individus porteurs de la mutation et n’est pas retrouvé chez la souris [39]. Quelques

cas de décit corticotrope ont également été décrits, parfois de survenue très retardée (jusqu’à l’âge

de 40 ans) sans que le mécanisme physiopathologique sous-jacent ait pu être mis en évidence [38].

Enn, si ce schéma stéréotypé d’apparition des décits est le plus souvent observé, il faut également

souligner la présentation phénotypique inhabituelle décrite chez trois frères dont le diagnostic initial

était celui d’hypogonadisme hypogonadotrope isolé. Malgré la taille normale atteinte sans traitement,

il existait à l’âge adulte un décit thyréotrope et somatotrope. Ce phénotype était associé à la pre-

mière mutation de PROP1 décrite dans le domaine de transactivation (mutation W194X) [27]. Cette

présentation clinique doit conduire à réaliser une recherche de mutation de PROP1 chez tout patient

présentant un hypogonadisme hypogonadotrope isolé sans anosmie. L’hypophyse peut être hyperpla-

sique, normale ou hypoplasique [41] : l’équipe de Camper a récemment démontré chez la souris que

cette modication d’aspect hypophysaire pourrait être due à des anomalies de migration de cellules

progénitrices antéhypophysaires, bloquées dans le lobe intermédiaire (hyperplasie initiale), avec dé-

générescence tardive (hypoplasie) [42,43].

HESX1

Association classique: décit somatotrope, dysplasie septo-optique, posthypophyse ectopique. Le ta-

bleau phénotypique peut comporter une dysplasie septo-optique, avec parfois une posthypophyse

ectopique [4,6,32,36]. Une étude récente a cependant décrit une mutation de HESX1 avec aplasie

hypophysaire et une posthypophyse non ectopique [31]. Les décits hypophysaires sont variables liés

à une pénétrance incomplète, étagés du décit isolé en GH au panhypopituitarisme avec diabète insi-

pide. Il faut toutefois préciser que des mutations de HESX1 ne sont trouvées que dans moins de 5%

des cas de dysplasie septo-optique [18].

Étiologie/aspects génétiques

Mutations de POU1F1

POU1F1 est un facteur de transcription hypophysaire appartenant à la famille des facteurs de trans-

cription à homéodomaine POU. Il a été identié pour la première fois en 1988 par les groupes de Karin

et Rosenfeld [12]. Chez la souris, Pit-1 (orthologue murin de POU1F1) est exprimé à partir de e14,5

(jour 14,5 de la vie embryonnaire de la souris), avec une expression persistant à l’âge adulte au niveau

du tissu hypophysaire. Pit-1 est nécessaire au développement des lignées somatotrope, lactotrope et

thyréotrope de l’antéhypophyse : ce point a été démontré dans les modèles murin Snell et Jackson,

porteurs respectivement d’une mutation W261C ou d’un remaniement du gène de Pit-1 et présentant

un phénotype décitaire somatotrope, lactotrope et thyréotrope [3]. Des éléments de liaison de Pit-1

sont présents sur les séquences des promoteurs des gènes codant pour la GH, la prolactine, la ß-TSH,

les récepteurs de la GHRH et de la ß-TSH et sur son propre promoteur (autorégulation) [5]. Une étude

récente a également retrouvé un effet antiapoptotique de Pit-1 favorisant la croissance des cellules

antéhypophysaires [23].

Le gène POU1F1 codant pour une protéine de 291 acides aminés a été cloné chez l’homme en

1996 [26]. Il est localisé sur le bras court du chromosome 3 et comporte six exons et cinq introns. La

première mutation humaine de POU1F1 a été décrite en 1992 chez un enfant présentant un décit

triple somatolactotrope et thyréotrope et porteur d’une mutation non-sens [34]. Même si la majorité

des mutations décrites de POU1F1 sont de transmission récessive (en particulier la mutation R271W,

située au niveau du codon 271 considéré comme une zone de forte mutabilité chez l’homme [24]),

quelques mutations hétérozygotes, donc à transmission autosomique dominante, ont été décrites. À

ce jour, 27 mutations de POU1F1 ont été décrites, 22 de transmission récessive et cinq de transmis-

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%