Étude qualitative des attentes d`un réseau sanitaire et social pour

L’Enc´

ephale (2007) 33, 751—761

journal homepage: www.elsevier.com/locate/encep

M´

EMOIRE ORIGINAL

´

Etude qualitative des attentes d’un r´

eseau sanitaire

et social pour suivi des troubles psychiatriques

s´

ev`

eres dans la communaut´

e夽

Qualitative study of a social and health network’s

expectations for community treatment of severe

mental health problems

C. Bonsack∗, M. Schaffter, P. Singy, Y. Charbon, A. Eggimann, P. Guex

D´

epartement universitaire de psychiatrie adulte (DP-CHUV), site de Cery, 1008 Prilly, Lausanne, Suisse

Rec¸u le 9 septembre 2005 ; accept´

e le 27 juin 2006

Disponible sur Internet le 4 Septembre 2007

MOTS CL´

ES

R´

eseau

sociosanitaire ;

Psychiatrie

communautaire ;

Organisation des

soins ;

D´

esinstitutionalisation

R´

esum´

eParlad

´

esinstitutionalisation, le r´

eseau sanitaire et social se trouve plus directement

confront´

e aux personnes souffrant de troubles psychiatriques s´

ev`

eres, tels que la schizophr´

enie

ou les troubles bipolaires. De nombreuses personnes sont impliqu´

ees, depuis les voisins et

les proches, jusqu’aux professionnels du secteur psychiatrique, en passant par le m´

edecin

g´

en´

eraliste ou la police. Les attentes contradictoires vis-`

a-vis des secteurs psychiatriques entre

soins, contrˆ

ole social et respect des libert´

es individuelles deviennent difficiles `

ag

´

erer sans une

meilleure coordination des services. Malgr´

e de nombreuses incitations de politique de sant´

e

dans plusieurs pays, la mise en place d’une collaboration de r´

eseau et son ´

evaluation restent

difficiles. En particulier, la phase initiale d’´

evaluation des probl`

emes et de n´

egociation des

objectifs du r´

eseau est souvent trop sommaire et nuit au bon d´

eveloppement ult´

erieur. Le but

de cette ´

etude est d’examiner par des m´

ethodes qualitatives les difficult´

es rencontr´

ees par

les acteurs d’un r´

eseau sociosanitaire dans le suivi des troubles psychiatriques dans la commu-

naut´

e avant la mise en place d’une collaboration de r´

eseau. Vingt-cinq entretiens approfondis

et six focus groupes ont ´

et´

er

´

ealis´

es aupr`

es de personnes impliqu´

ees dans le suivi de troubles

psychiatriques s´

ev`

eres dans le r´

eseau social et sanitaire (g´

en´

eralistes, psychiatres, infirmiers,

travailleurs sociaux, police, juge de paix, proches et repr´

esentants des patients). L’analyse de

contenu a permis de regrouper diff´

erents th`

emes selon un mod`

ele matriciel 3 ×3 distinguant le

niveau du probl`

eme identifi´

e (population, institution ou individu) et le domaine consid´

er´

e (les

valeurs, les processus et l’articulation avec l’environnement). Selon cette analyse, les comptes

夽Cette recherche a ´

et´

e financ´

ee par un fonds de l’association «R´

eseau de la communaut´

e sanitaire de la r´

egion lausannoise »(Arcos).

∗Auteur correspondant.

Adresse e-mail : Charles.bonsack@chuv.ch (C. Bonsack).

0013-7006/$ — see front matter © L’Encéphale, Paris, 2008.

doi:10.1016/j.encep.2006.06.001

752 C. Bonsack et al.

rendus dactylographi´

es des entretiens ont ´

et´

e segment´

es en 1479 propositions et group´

es en

52 th`

emes. Dix-sept probl`

emes cl´

es ont ´

et´

e identifi´

es au niveau individuel, de population, de

processus de soins et du r´

eseau et valid´

es par les focus groupes. La d´

esinstitutionalisation

est consid´

er´

ee comme un changement positif pour la plupart des acteurs du r´

eseau sociosa-

nitaire, mais implique une adaptation des pratiques de soins psychiatriques et une meilleure

consid´

eration des attentes du r´

eseau non psychiatrique. Selon les acteurs du r´

eseau, la den-

sit´

eetlasp

´

ecificit´

e des soins psychiatriques devraient ˆ

etre mieux pr´

ecis´

ees par une politique

de sant´

e mentale `

a l’intention des patients les plus vuln´

erables. Les efforts doivent ˆ

etre

diff´

erenci´

es selon les probl`

emes identifi´

es : une formation des professionnels de premier recours

pour les patients suicidaires et les doubles diagnostics, un soutien direct aux services d’aide

sociale pour les patients difficiles `

a engager dans les soins et une meilleure coordination des

services psychiatriques pour les hauts utilisateurs. L’identification de probl´

ematiques com-

munes entre les acteurs impliqu´

es constitue une premi`

ere ´

etape pour favoriser la collaboration

dans le r´

eseau. Le mod`

ele de secteur devrait ˆ

etre adapt´

e pour permettre le d´

eveloppement

d’´

equipes de suivi intensif dans le milieu (assertive outreach) et accentuer la liaison avec les

soins primaires, deux domaines consid´

er´

es comme des ´

el´

ements essentiels d’un dispositif de

collaboration en r´

eseau.

© L’Encéphale, Paris, 2008.

KEYWORDS

Delivery of health

care;

Community mental

health;

Community networks;

Community

psychiatry

Summary Treatment of severe mental illness in the community is gaining interest under

ethical, clinical and economical pressure, which has led to mental health reform and deins-

titutionalisation. However, this can lead to conflicts between all the parties involved in the

community. Several countries have initiated extensive efforts to coordinate health services

to enhance quality of care without increasing costs. According to Gray [Hum Relat 38 (1985)

911—936.], the first conditions facilitating interorganizational collaboration are the identifica-

tion of common problems, recognition of partners (legitimacy and expertise) and interest in

collaborating gains to be made from such collaboration [Int J Health Plann Manage 17(4) (2002)

315—32.].

Aims. — The aims of the study were to assess the representation of problems and needs from

people dealing with psychiatric patients in the community with a model of action research. The

action part of the study meant to influence collaboration and objective setting in the network.

The research part intended to identify the main problems experienced while dealing in the

community with people suffering from severe mental illness.

Methods. — In depth interviews were conducted with 25 persons involved in the community

network (GPs, psychiatrists, nurses, social workers, police, judge, relatives, and users). Five

open-ended questions on experienced problematic situations, network’s collaboration, and

expectations were asked. Content analysis of individual interviews was validated through dis-

cussion in six focus groups. Qualitative analysis used a 3 ×3 matrix model inspired from Parsons

[Social systems and the evolution of action theory. Free Press; 1977, 420 p.; Health Serv Manage

Res 11(1) (1998) 24—41 discussion 41—8.], and Tansella and Thornicroft [Psychol Med 28(3)

(1998) 503—508.].

Results. — One thousand four hundred and seventy-nine propositions were grouped in 52

themes. Seventeen key problems were identified at individual, population, care-process and

network levels, and were validated by the focus groups. Main problems were linked to a

change in values regarding the role of psychiatric patients—from paternalistic social control

to free empowered citizens—without adequate tools to deal with this in the community. Crisis

management, intensive home care, and network cooperation were considered as insufficient,

particularly for suicidal, dual diagnosis and difficult to engage patients.

Conclusion. — Deinstitutionalisation and more respect of patients’ rights were considered as

positive changes for most patients, but as a risk for the most vulnerable ones. Clearer mental

health policy targets were requested for suicidal, difficult to engage and dual diagnosis patients.

Collaborative efforts must focus on teaching primary care professionals for suicide and dual

diagnosis patients, on direct help to welfare services for difficult to engage patients and on

psychiatric services for high users. Intensive home care and liaison with primary care are viewed

as key components. Identifying common targets in the network may enhance collaboration.

Pathways to care need to be studied, including people involved outside a “classical” health

network, such as police, welfare services and patients or carers associations.

© L’Encéphale, Paris, 2008.

´

Etude qualitative pour suivi des troubles psychiatriques s´

ev`

eres 753

Introduction

Le mouvement de d´

esinstitutionalisation initi´

e dans les

ann´

ees 1960 par la cr´

eation des secteurs psychiatriques

s’acc´

el`

ere depuis une dizaine d’ann´

ees, renforc´

e par des

motifs ´

ethiques, cliniques et ´

economiques. Au niveau

´

ethique, les associations de patients et de proches et

l’´

evolution sociale ont favoris´

e un meilleur respect des

libert´

es individuelles et une appropriation du pouvoir par

les usagers au d´

epend du privil`

ege th´

erapeutique et du

contrˆ

ole social. La meilleure connaissance de leur ´

evolution

et de leur traitement, le d´

eveloppement des interventions

pr´

ecoces et de r´

ehabilitation ont am´

elior´

e le pronostic

et l’espoir d’int´

egration sociale de troubles psychiatriques

s´

ev`

eres tels que la schizophr´

enie ou les troubles bipolaires.

Enfin, la n´

ecessit´

e de contenir les coˆ

uts de la sant´

e limite

´

egalement le recours aux soins hospitaliers, sinon encou-

rage de d´

eveloppement d’alternatives ambulatoires aux

traitements. Apr`

es l’int´

egration hospitalo-ambulatoire par

la cr´

eation des secteurs psychiatriques, l’ouverture et la

coordination avec les services sociaux et les soins de premier

recours constitue un enjeu essentiel de sant´

e publique pour

assurer le traitement des troubles psychiatriques s´

ev`

eres

dans la communaut´

e.

Plusieurs pays ont envisag´

e la constitution de r´

eseaux de

soins pour organiser la collaboration entre les partenaires,

contrecarrer la duplication et la fragmentation des services,

am´

eliorer leur qualit´

e et leur acc`

es, avec l’espoir d’amener

ces am´

eliorations sans n´

ecessairement ajouter de nouvelles

ressources [8]. Selon l’Anaes, «un r´

eseau de sant´

e constitue

une forme organis´

ee d’action collective apport´

ee par des

professionnels en r´

eponse `

a un besoin de sant´

e[...] compos´

e

d’acteurs [...] du champ sanitaire et social [1]. La consti-

tution d’un r´

eseau de soins implique soit une int´

egration

structurelle dans une mˆ

eme organisation (int´

egration ver-

ticale), soit la cr´

eation de liens entre les acteurs et des

´

echanges r´

eciproques qui d´

epassent le simple passage du

client d’un intervenant `

a un autre (int´

egration virtuelle)

[7]. En psychiatrie, le mod`

ele de secteur a constitu´

e une

premi`

ere ´

etape d’int´

egration verticale des services hospi-

taliers et ambulatoires pour faciliter leur coordination et

rapprocher les soins de la communaut´

e. Ce mod`

ele a per-

mis d’accompagner le mouvement de d´

esinstitutionalisation

par le d´

eveloppement de centres de soins ambulatoires ou

interm´

ediaires sans d´

esorganiser les services. Le travail en

r´

eseau constitue une ´

etape suppl´

ementaire d’ouverture vers

la communaut´

e, en associant plus fortement les nombreux

autres partenaires impliqu´

es dans le suivi des troubles psy-

chiatriques s´

ev`

eres : les usagers eux-mˆ

emes, leurs proches,

les m´

edecins g´

en´

eralistes, les soins `

a domicile, les services

sociaux, la police, la justice de paix et d’autres encore.

Le r´

eseau implique d’aller `

a l’encontre d’un mod`

ele qui

identifie le d´

eveloppement de la sant´

e`

a la promotion de

la m´

edecine technique et limite la production de sant´

e`

a

la consommation de soins techniques et de concilier les

dimensions individuelles et collectives : la sant´

e n’est pas

seulement un ph´

enom`

ene biologique individuel, mais aussi

un ph´

enom`

ene social [12]. Pour les personnes qui souffrent

de troubles psychiatriques s´

ev`

eres, l’int´

egration d’un r´

eseau

de soins signifie aussi offrir un acc`

es `

a des services vari´

es

durant les p´

eriodes de crises aigu¨

es et au-del`

a et de ren-

forcer la solidarit´

e, l’assistance mutuelle et l’appropriation

du pouvoir dans la population [8]. Confront´

e`

alan

´

ecessit´

e

d’offrir des soins vari´

es et sp´

ecialis´

es tout en restant proche

de la communaut´

e, le secteur psychiatrique joue un rˆ

ole cl´

e

dans l’articulation avec le r´

eseau.

Toutefois, la mise en r´

eseau des diff´

erents acteurs des

soins ne peut pas simplement ˆ

etre impos´

ee d’en haut.

Dans ce cadre, les perceptions que les acteurs ont les

uns des autres jouent un rˆ

ole important dans la possibi-

lit´

ed’

´

etablir une coop´

eration saine et fructueuse, d’autant

que certains aspects sp´

ecifiques aux troubles psychiatriques

peuvent constituer des obstacles s´

erieux... Il s’agit aussi

d’introduire une culture et une pratique de l’organisation

du travail entre des professionnels tr`

es diff´

erents par leur

statut, leur formation, leurs r´

ef´

erences culturelles et leur

registre d’action [16]. Selon Gray [11], cette collaboration

entre diverses organisations d´

epend de trois conditions suc-

cessives :

•l’identification de probl`

emes communs et la reconnais-

sance d’une interd´

ependance ;

•la recherche d’objectifs communs ;

•la redistribution du pouvoir et l’implantation de pratiques

interorganisationnelles [9,11].

Ainsi, chaque réseau doit construire collectivement son

projet en tenant compte des aspirations de ses membres

et en prenant le temps de la négociation et d’un appren-

tissage [2]. L’Anaes souligne l’importance de ce temps

d’apprentissage et de négociation collective pour facili-

ter le travail ultérieur du montage du réseau, tout comme

l’importance d’associer le travail d’évaluation dès cette

première phase [2]. Par cette étude, nous souhaitons mettre

en évidence, par des méthodes de recherche qualitative, les

points de vue des différents acteurs du réseau sociosanitaire

de la région de Lausanne sur la coopération, les moyens mis

en œuvre et les problèmes rencontrés dans le suivi de per-

sonnes souffrant de troubles psychiatriques sévères dans un

contexte de désinstitutionalisation, en préalable à la mise

en place d’une collaboration de réseau.

M´

ethode

Notre ´

etude vise `

a produire des connaissances et `

a

r´

ealiser un objectif de changement sur le mod`

ele de la

recherche—action [15], en examinant les probl`

emes ren-

contr´

es par les acteurs du r´

eseau sociosanitaire de la

r´

egion de Lausanne dans le suivi des personnes souffrant

de troubles psychiatriques s´

ev`

eres. Les soins psychiatriques

de la r´

egion sont organis´

es en secteur pour une population

principalement urbaine de 240 000 habitants. Les services

psychiatriques adultes sont constitu´

es par un hˆ

opital de

107 lits aigus et des centres de consultation ambula-

toires en ville. Depuis 1998, ces services sont organis´

es en

fili`

eres sp´

ecialis´

ees par diagnostics, tout en gardant une

responsabilit´

e de secteur (troubles du spectre de la schizo-

phr´

enie, troubles de la personnalit´

e, troubles de l’humeur,

d´

ependances), avec un service d’urgences psychiatriques

ambulatoire, une unit´

e d’investigation et une unit´

e hos-

pitali`

ere d’admission. Cette organisation par sp´

ecialisation

des fili`

eres de soins a ´

et´

ed

´

ecrite pr´

ec´

edemment [4]. Elle a

´

et´

e accompagn´

ee d’une ouverture de l’hˆ

opital et d’une aug-

754 C. Bonsack et al.

mentation des interactions entre le secteur psychiatriques

et de nombreuses instances dans la communaut´

e, accen-

tuant la n´

ecessit´

e d’une r´

eflexion sur la collaboration en

r´

eseau, par ailleurs initi´

ee par les orientations de la poli-

tique de sant´

e du canton [25]. Dans ce cadre, l’association

R´

eseau de la communaut´

e sanitaire de la r´

egion lausannoise

(Arcos) a initi´

elapr

´

esente recherche. Vingt-cinq acteurs du

r´

eseau sociosanitaire ont ´

et´

e interrog´

es de mani`

ere appro-

fondie sur les probl`

emes des patients qui rendent difficile le

maintien `

a domicile, sur la collaboration entre les interve-

nants et ses limites, ainsi que sur leur vision de l’avenir.

Ces personnes provenaient de divers horizons, mais sont

impliqu´

ees directement dans des interventions aupr`

es de

personnes souffrant de troubles psychiatriques, de fac¸on

`

a fournir des regards crois´

es sur la collaboration dans le

r´

eseau sur la base d’une pratique et non de convictions

id´

eologiques. Il s’agissait de deux m´

edecins, deux infirmiers

et deux assistants sociaux de l’institution psychiatrique du

secteur, la directrice, un assistant social et une interve-

nante de l’association locale des patients, deux psychiatres

priv´

es, quatre infirmi`

eres en psychiatrie et une responsable

travaillant dans un centre g´

en´

eraliste de soins `

a domicile,

un juge de paix, deux infirmi`

eres d’un h´

ebergement psychia-

trique, deux m´

edecins g´

en´

eralistes, deux collaborateurs des

services sociaux de la ville et deux policiers.

Production des donn´

ees

Nous avons proc´

ed´

e en deux phases successives. La premi`

ere

consiste en 25 entretiens individuels semi-directifs (dur´

ee

approximative : 1 heure) effectu´

es aupr`

es des personnes

identifi´

ees plus haut entre d´

ecembre 2001 et mars 2002.

Un bref questionnaire pr´

ealable sur les populations sui-

vies par chacun ainsi que ses partenaires de r´

eseau a

servi de point de d´

epart aux entretiens semi-directifs. Une

dizaine de questions a ´

et´

e utilis´

ee lors de la conduite

de chaque entretien, questions abordant successivement

les soins, la collaboration, les probl`

emes de collaboration

et l’avenir souhait´

e pour celle-ci. Une phase pilote (cinq

entretiens) nous a permis de reformuler partiellement le

protocole. Les 25 entretiens ont ´

et´

e enregistr´

es (audio) et

retranscrits.

La seconde phase de production des donn´

ees a pris la

forme de focus groups [18]. Concr`

etement, six groupes

de discussions ont ´

et´

e amen´

es `

a prendre position au

sujet des th`

emes d´

egag´

es lors des entretiens initiaux. Les

quatre th`

emes en question ´

etaient : les caract´

eristiques

des patients dont le maintien `

a domicile est difficile, la

collaboration entre institutions, la gestion des situations

de crise et ce que chacun attend des autorit´

es de sant´

e

publique. Quatre des groupes de discussion r´

eunissaient des

populations homog`

enes en termes institutionnels (patients

et proches, lieux de vie, m´

edecins, d´

epartement de psy-

chiatrie) ; les deux groupes restants rassemblaient des

partenaires d’horizons institutionnels divers (acteurs de ter-

rain, responsables institutionnels).

Analyse des donn´

ees

Les donn´

ees ont ´

et´

e transcrites et analys´

ees par th`

emes dans

un cadre conceptuel adapt´

e de Parsons [19] et de Tansella

et Thornicroft [24]. Le conceptuel de Parsons consid`

ere que

tout syst`

eme social poursuit un but et fonctionne selon une

influence r´

eciproque entre valeurs, processus et interactions

avec l’environnement. Il a ´

et´

e propos´

e pour analyser les

organisations de sant´

e[22]. Dans le cas pr´

ecis, en prenant

comme but le maintien `

a domicile des personnes souf-

frant de troubles psychiatriques s´

ev`

eres, il s’agit d’examiner

les valeurs des diff´

erents acteurs et des institutions qu’ils

repr´

esentent (comme favoriser l’autonomie ou la protec-

tion de la personne), puis de voir comment ces valeurs ont

une influence sur la mani`

ere d’intervenir aupr`

es des per-

sonnes (par exemple, pour hospitaliser ou laisser rentrer `

a

domicile une personne) et enfin quelles interactions cela

provoque avec les autres acteurs ou institutions concern´

es

(par exemple, avec la police lors de fugues). De mani`

ere

r´

ecursive, ces interactions peuvent ensuite modifier les

valeurs et recommencer un cycle d’influences successives

(par exemple, en ´

elaborant un protocole de collabora-

tion entre psychiatrie et police). Ce cadre conceptuel est

appliqu´

e aux niveaux de la population, des institutions et

des individus, sachant que les valeurs, les processus et les

interactions diff`

erent entre les niveaux et parfois mˆ

eme

s’opposent [12,13]. Par exemple, des valeurs au niveau de

la population de contrˆ

ole social peuvent diff´

erer des valeurs

de promouvoir l’autonomie au niveau institutionnel, voire

s’opposer `

a des valeurs de respect des libert´

es au niveau de

l’individu. Suivant ce mod`

ele, les th`

emes extraits des entre-

tiens ont ´

et´

e regroup´

es dans une matrice 3 ×3 comportant

verticalement les niveaux consid´

er´

es (population, institu-

tion et individu) et horizontalement les aspects de valeurs,

processus et interactions.

R´

esultats

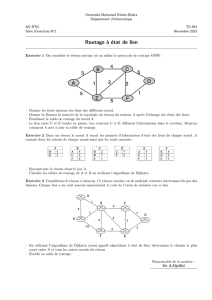

Selon cette analyse, les comptes rendus dactylographi´

es

des entretiens ont ´

et´

e segment´

es en 1479 propositions et

group´

es en 52 th`

emes r´

epartis dans les neuf cases de la

matrice (Tableau 1).

Les r´

esultats sont pr´

esent´

es ici sous forme de synth`

eses

qui ont ´

et´

e´

elabor´

ees de mani`

ere `

a rapporter les propo-

sitions des interlocuteurs aussi fid`

element que possible ;

ils refl`

etent l’avis des personnes interrog´

ees et non celui

des auteurs. Selon le nombre de propositions, certains

th`

emes ont ´

et´

e synth´

etis´

es de mani`

ere regroup´

ee par case

de la matrice, d’autres ont ´

et´

e analys´

es en d´

etail. Les

obstacles principaux identifi´

es pour le maintien `

a domi-

cile des troubles psychiatriques s´

ev`

eres sont r´

esum´

es sur la

Figure 1. Seuls une partie des r´

esultats sont pr´

esent´

es ici de

mani`

ere r´

esum´

ee. Un extrait repr´

esentatif d’une transcrip-

tion d’entretien illustre le th`

eme consid´

er´

e.

Population

La psychiatrie «parent pauvre de la sant´

e»

Selon les termes d’un responsable de sant´

e publique dans

un focus groupe, la psychiatrie reste «le parent pauvre

de la sant´

e. »Dans les entretiens, les acteurs apparaissent

d´

esabus´

es quant `

alacoh

´

erence d’une politique de sant´

e

mentale ou la logique de r´

epartition des ressources :

´

Etude qualitative pour suivi des troubles psychiatriques s´

ev`

eres 755

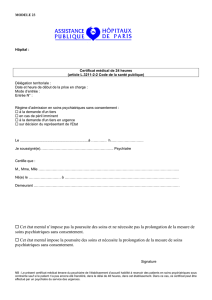

Tableau 1 Matrice 3 ×3: th

`

emes et nombre de propositions.

Valeurs et normes nbre Processus nbre Interactions nbre

Population Int´

egration 2 Lieux de vie 7 Action politique 3

Loi 5 Population effective 47 Influence 1

Population cible 4 Ressources 14 Opinion publique 2

Institution Compl´

ementarit´

e 8 Crise 11 Collaboration institutions 271

Exp´

erience 2 Contrainte 12 Recherche 6

Finances

Humanit´

e

Mission

Savoirs

Solidarit´

e

Souplesse et rigidit´

e

7

9

44

5

1

6

Formation continue 10 Contacts 23

Hi´

erarchie interne 26 Formation 10

Intervention 137 Hi´

erarchie 19

Limites institution 164 Echange d’information 62

Pr´

evention 7 Limites du r´

eseau 121

Suivi dans le milieu 40 Partenariat 18

R´

eseau 155

Soutien 14

Stages 20

Questionnaire pr´

ealable 7

Individu Autonomie 17 Prise de conscience 2 Liens 9

Int´

egration 7 Limites personnelles 6 Marginalisation 9

Libert´

e 6 Maintien `

a domicile 6 Monde du travail 10

Qualit´

e de vie 2 Occupation 3

Conformit´

e10D

´

efinition du probl`

eme 66

Valeurs personnelles 4 Sp´

ecificit´

es personnelles 22

«Dans la constitution des r´

eseaux, ilyaunpaquet

d’argent, il y en aura qui seront mieux servis que

d’autres, c’est clair. »

La r´

esignation des acteurs de terrain et le sentiment

«d’absence »qui se d´

egage sont confirm´

es dans les focus

groupe o`

u cette question a ´

et´

e pos´

ee. La psychiatrie

apparaˆ

ıt orpheline de la politique, sans voix. Certains

acteurs comme les psychiatres priv´

es sont d´

ebord´

es par

le nombre et les attentes de leurs clients, faute de pou-

voir d´

efinir des objectifs prioritaires ou des populations

cibles. Un sentiment d’abandon par les pouvoirs publics se

d´

egage malgr´

e les pr´

eoccupations affich´

ees sur les risques

de violence et le contrˆ

ole social. Les acteurs expriment

Figure 1 Probl`

emes identifi´

es par les acteurs du r´

eseau.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%