Télécharger le fichier

40

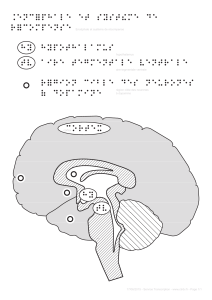

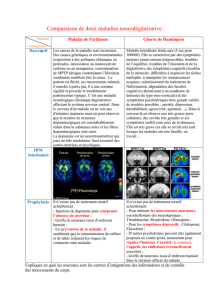

4.3 La structure du cerveau humain

41

4.4 Anatomie cérébrale fonctionnelle

Le cortex cérébral comporte six couches de neurones richement interconnectés. Les deux tiers de sa

surface sont enfoncés dans des replis. Dès le XIX

e

siècle, il est apparu que les diverses fonctions du

cerveau sont liées à des aires particulières. En 1861, le neurologue français Paul BROCA remarqua

qu’un de ses patients était incapable de parler, tout en étant parfaitement capable de comprendre le

langage. Lorsque BROCA pratiqua l’autopsie de cet homme, il trouva une lésion dans le lobe frontal

gauche. Il en conclut que la région atteinte était responsable de la production de la parole. Des

examens similaires, par exemple chez des soldats ayant subi des lésions cérébrales, permirent de

produire une première carte fonctionnelle du cortex cérébral. Aujourd’hui, l’imagerie médicale

permet d’analyser les structures et les fonctions du cerveau, et de visualiser des lésions avec précision.

Du point de vue anatomique (figure 35), on divise chaque hémisphère en quatre lobes : frontal,

pariétal, temporal et occipital.

Figure 35 : Structure du cerveau humain

Du point de vue fonctionnel (figure 36), on reconnaît trois types d’aires : les aires primaires,

secondaires et associatives. Les aires primaires réceptionnent les informations sensorielles et réalisent

une sorte de projection du corps ou du champ sensoriel. Les aires secondaires sont situées au voisinage

immédiat des aires primaires. Elles effectuent un traitement de l’information sensorielle ou motrice.

Les aires associatives occupent la majeure partie des lobes frontaux et pariétaux ; elles sont

responsables de la pensée sous toutes ses formes et de la mémoire, sans que ces fonctions soient

localisables avec précision.

Figure 36 : Cartes fonctionnelles du cortex cérébral. A Hémisphère gauche B Aire motrice primaire

C Aire somesthésique primaire

42

L’aire auditive primaire se situe dans le lobe temporal. Elle reçoit les influx en provenance de la

cochlée par le nerf auditif. L’aire auditive secondaire est située autour de l’aire primaire ; elle est

responsable de l’identification des sons. Si une lésion de l’aire auditive primaire rend partiellement

sourd à certains sons, une lésion de l’aire secondaire entraîne une surdité verbale : le patient entend

les sons, mais est incapable de les identifier.

L’aire visuelle primaire est située dans le

lobe occipital. Du fait du croisement partiel

des voies visuelles, les influx en provenance

de la partie gauche de la rétine de chaque œil

aboutissent dans l’aire visuelle gauche.

L’hémisphère gauche « voit » donc le champ

visuel droit, et vice versa.

Une lésion de l’aire visuelle produit une cécité

neurologique : une partie du champ de vision

n’est plus perceptible. L’aire visuelle

secondaire, où l’information visuelle est

traitée, est située juste devant. C’est là que

s’effectue la reconnaissance des objets ou de

l’écriture. Une lésion de l’aire secondaire

produit une agnosie visuelle : le patient voit

les objets autour de lui, mais ne les reconnaît

pas. Il voit une page imprimée sans pouvoir la

lire, car les lettres n’ont plus de sens pour lui

(cécité verbale).

L’aire motrice primaire qui pilote les

motoneurones, est située à l’arrière du lobe frontal. Parallèle à celle-ci, l’aire motrice secondaire

permet l’organisation et la coordination des mouvements. Une lésion dans l’aire motrice primaire

entraîne une paralysie, alors qu’une lésion dans l’aire secondaire entraîne une apraxie : le patient est

incapable d’effectuer un mouvement complexe.

Les axones des neurones sensoriels provenant des diverses régions corporelles aboutissent à l’aire

somesthésique primaire, adjacente à l’aire motrice, à l’avant du lobe pariétal. Le corps entier se

projette sur ces deux aires primaires, mais proportionnellement à l’importance neurologique de chaque

partie du corps, et non pas en fonction de sa surface. Les formes de la projection du corps sur les aires

du cortex s’appellent l’homunculus moteur et l’homunculus sensoriel, respectivement. La face et la

main y occupent une place prépondérante. L’aire somesthésique secondaire, parallèle à l’aire

primaire, joue un rôle essentiel pour la perception du schéma corporel et des relations spatiales entre

les objets touchés. Des lésions dans cette aire peuvent entraîner l’incapacité de reconnaître un objet

pris dans la main, alors qu’on le reconnaît lorsqu’on le voit.

De grandes parties du cortex cérébral n’ont pas de fonction motrice ou sensorielle immédiate. Ce sont

les aires associatives, qui combinent les informations sensorielles avec celles provenant d’autres

parties du cerveau et les comparent avec les informations mémorisées. Cette intégration permet la

prise de décision. La pensée logique ou analytique, la conceptualisation, la capacité de conférer un

sens aux choses ou aux actions, les capacités artistiques, toutes les fonctions supérieures du cerveau

humain seraient inopérantes sans la référence incessante aux informations mémorisées.

Plusieurs fonctions sont latéralisées. Le centre de la parole se trouve dans le cortex frontal gauche,

tandis que la perception de l’intonation est effectuée dans l’hémisphère droit. En règle générale,

l’hémisphère gauche est responsable de la pensée logique et analytique, et l’hémisphère droit de la

musicalité, de la créativité et de la représentation spatiale. Les deux hémisphères sont

complémentaires, car ils communiquent par le corps calleux. Pour soulager des individus atteints

d’épilepsie sévère, on a dû procéder à la section du corps calleux. Dans la vie courant, ces patients au

cerveau divisé (angl. split brain) ne présentent étonnamment pas de symptômes. Mais l’absence de

connexion entre les hémisphères a pu être mise en évidence par des tests : lorsqu’on projette

Figure 37 : Le système visuel humain

43

rapidement un mot sur la gauche d’un écran auquel ils font face, ils ne peuvent pas écrire ce mot de

leur main droite, mais uniquement de la gauche, et ils sont incapables de dire ce qu’ils ont vu ou écrit.

Le système limbique est situé sur le bord intérieur du télencéphale. Il contrôle l’affectivité, les

émotions, ainsi que les phénomènes d’apprentissage et de mémorisation. Les deux hippocampes sont

essentiels pour le transfert des informations de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme.

C’est là que se forment les souvenirs, stockés ensuite dans d’autres régions du cortex. Les amygdales

servent de « système d’alerte » ; elles sont impliquées dans l’appréciation de la valeur émotionnelle

des stimuli sensoriels et associées à la génération des sentiments de peur. Elles sont aussi sollicitées

pour les processus de mémorisation, mais là où interviennent les émotions, par exemple dans le

système d’apprentissage par punition/récompense.

4.5 Les méthodes d’imagerie médicale

44

4.6 Du stimulus à la perception

L’illusion d’optique de la figure 38 permet de percevoir à

la fois une jeune et une vieille femme. On entend par

perception l’identification des objets observés et

l’attribution d’une signification. Les perceptions sont

toujours subjectives et dépendent des expériences

individuelles.

Par exemple, lorsqu’on regarde des nuages dans un ciel

d’été (figure 39), le champ visuel est projeté par le

système dioptrique de l’œil sur la rétine. Ce stimulus

provoque l’activation de certaines cellules

photoréceptrices. Ces stimuli sont partiellement traités

dans la rétine et sont ensuite transférés au cerveau par les

axones des cellules ganglionnaires qui transitent par le

nerf optique. Ils rejoignent le thalamus et ensuite le cortex

visuel primaire dans le lobe occipital. A cet endroit, le

traitement de l’information visuelle engendre la sensation

« une surface bleue avec des régions blanches de formes

et de tailles irrégulières ».

Figure 39 : Stimulus – sensation – perception

L’information visuelle est ensuite traitée dans les aires visuelles secondaires et les aires associatives, et

les structures reconnues sont comparées avec les images stockées. Cela conduit à une interprétation de

l’image observée, fortement influencée par l’expérience. La perception consciente « je vois un ciel

d’été avec des nuages » naît de la sensation et du traitement subséquent de l’information.

Figure 38 : Illusion d’optique

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

1

/

21

100%