Comment rompre une capsule postérieure

À SAVOIR

Pratiques en Ophtalmologie • mars 2016 • vol. 10 • numéro 86 11

*Centre laser Victor Hugo, Paris

La capsule postérieure participe

avec la zonule cristallinienne à

la barrière vitréo-aqueuse main-

tenue lors de l’extraction extra-

capsulaire du cristallin, réalisée

maintenant toujours par phaco-

émulsification.

Une rupture capsulaire posté-

rieure en cours d’intervention avec

les risques de chute du noyau est

toujours une complication grave

grevant le pronostic. Ce titre très

provocateur permet d’attirer l’at-

tention sur le fait que la question

du caractère aléatoire d’une rup-

ture capsulaire peut se discuter.

En effet les mécanismes, ainsi

que les causes possibles, d’une

rupture capsulaire postérieure

en cours de phacoémulsification

méritent que l’on étudie en détail

leur possibilité de survenue, sans

que nous étudiions ici la gestion

des complications. Peut-être

que seul le “mot de Cambronne”

devrait suivre la constatation im-

médiate – ou non – d’une rupture

capsulaire ! Les milliers d’études

montrant la supériorité de l’ex-

traction extracapsulaire (EEC) sur

l’extraction intracapsulaire (EIC)

concernent en fait les deux bar-

rières que sont la capsule posté-

rieure et le rideau zonulaire com-

plet rompu par EIC (1).

zonulaires reliant l’équateur cris-

tallinien aux procès ciliaires, avec

des fibres dont l’élongation peut

être physiologiquement de 100%

(Fig. 2)

.

Ce rideau zonulaire relie le corps

ciliaire à l’équateur du cristallin

FIGURE 1 Ligament de Wieger (1) et espace de Berger (2).

FIGURE 2 Fibres cilio-équatoriales de la zonule, photographie extraite de (1).

Comment rompre une

capsule postérieure ?

Phacoémulsification: roulette russe ou déterminisme ?

Dr Alain Hagège*

Anatomiquement, rappelons

que la capsule postérieure est

séparée de la hyaloïde antérieure

du vitré par le ligament circulaire

de Wieger délimitant l’espace de

Berger

(Fig. 1)

. La zonule consti-

tue un maillage très serré et très

hermétique constitué des fibres

À SAVOIR

2 Pratiques en Ophtalmologie • mars 2016 • vol. 10 • numéro 863

FIGURE 3 Distance entre l’équateur

cristallinien et la tête des procès

ciliaires.

FIGURE 5 Dépôts de matériel exfolia-

tif sur la capsule antérieure.

FIGURE 6 Hydrodissection.

FIGURE 4 Zone de capsule antérieure

libre de fibres zonulaires.

qui est situé à environ 0,2-0,3mm

des procès ciliaires

(Fig. 3)

. Les

fibres zonulaires qui partent des

extrémités des procès ciliaires

atteignent l’équateur cristallinien

et la couronne de capsule posté-

rieure sur quelques millimètres

en arrière, ainsi que l’extrémité de

la capsule antérieure en avant.

Cela laisse un diamètre de cap-

sule antérieure de 6,5mm libre de

fibrilles zonulaires

(Fig. 4)

. Cela ex-

plique pourquoi les capsulorhexis

dits “trop grands” ont tendance à

filer dès que la découpe est gui-

dée vers l’extérieur par le “rail” de

fibres zonulaires périphériques,

surtout en présence de fibres

zonulaires ectopiques se rappro-

chant du centre capsulaire.

En définitive, la rupture des com-

posants du sac capsulaire peut

concerner la capsule antérieure,

la capsule postérieure ou les deux,

mais on peut aussi y inclure une

rupture de l’appareil zonulaire.

RUPTURES ZONULAIRES

Les ruptures zonulaires peuvent

concerner tout ou partie du

disque zonulaire. Une rup-

ture zonulaire pouvant aller de

quelques degrés (parfois diffici-

lement décelable en préopéra-

toire) à plusieurs dizaines de de-

grés, prenant alors l’appellation

de désinsertion zonulaire. Une

désinsertion zonulaire peropéra-

toire sur 360° correspondra alors

à une extraction intracapsulaire

avec ou sans issue de vitré (non

systématique si la hyaloïde n’est

pas rompue). Ces ruptures, à la

différence des ruptures capsu-

laires, peuvent être préexistantes

et, dans ce cas, le plus souvent

traumatiques (subluxation cris-

tallinienne, traumatisme zonu-

laire localisé). En l’absence de

traumatisme, les facteurs fragili-

sant la zonule sont multiples, par

exemple l’âge élevé, le diabète,

la myopie forte, les yeux vitrecto-

misés avec présence de silicone

intravitréen ou encore la pseudo-

exfoliation capsulaire

(Fig.5)

.

Le syndrome exfoliatif est clas-

siquement toujours cité comme

risque majeur de rupture zonu-

laire en raison de la fragilité des

fibres zonulaires et des dépôts de

matériel exfoliatif sur les fibrilles,

mais aussi sur la capsule anté-

rieure (typiquement “en cocarde”).

La pseudo-exfoliation capsulaire

(PEC), qui était typiquement une

contre-indication formelle à la

phacoémulsification à ses débuts,

en est devenue une indication sur

le tard ! En effet, les tractions zo-

nulaires exercées par la chirurgie

des pionniers de la phacoémulsi-

fication ont été responsables de

beaucoup de ruptures zonulaires

avec issues de vitré peropéra-

toires, voire de chute du cristallin

dans la cavité vitréenne, jusqu’à ce

que l’on se rende compte qu’une

chirurgie intrasacculaire de type

cracking rendait les tractions zo-

nulaires moins prononcées, trans-

formant finalement de nos jours la

PEC en indication de phacoémul-

sification. L’extraction de la cata-

racte dans ces cas semble réduire

les risques de glaucome.

Faudra-t-il donc, en peropératoire,

invoquer la fragilité des struc-

tures oculaires concernées pour

expliquer ce qui est peut-être iatro-

gène ? En effet, les manipulations

de rotation du noyau cristallinien

peuvent parfois être responsables

de ruptures zonulaires localisées

lorsque l’hydrodissection

(Fig. 6)

n’est pas complète. De plus, il est

Comment rompre une capsule postérieure ?

Pratiques en Ophtalmologie • mars 2016 • vol. 10 • numéro 86 31

difficile de croire qu’une capsule

postérieure puisse “exploser”

par la trop grande pression d’une

hydrodissection, quand une ouver-

ture antérieure (nommée capsu-

lorhexis) peut laisser échapper le

trop-plein par le haut ! Un trait de

refend méconnu pourrait simple-

ment expliquer la “continuation”

de ce refend capsulaire antérieur

vers la capsule postérieure, à la

faveur du déséquilibre du sac créé

par la pression d’eau d’une hydro-

dissection. Il suffit de comparer la

pression de cette injection (à la se-

ringue) avec la pression d’eau exer-

cée par la hauteur de la bouteille de

perfusion durant la phacoémulsifi-

cation, et qui n’entraîne jamais de

rupture capsulaire postérieure (en

l’absence de trait de refend).

Après hydrodissection, le fait

de “faire tourner le noyau” per-

met de décoller au maximum le

noyau et le cortex de la capsule

postérieure, mais une rotation

exagérée peut entraîner la rota-

tion du sac lui-même et générer

des ruptures zonulaires, même

dans les cas où la zonule est en

bon état. Une douleur à la rota-

tion (si l’anesthésie est topique)

peut renseigner sur la traction

ciliaire. En effet, en anesthésie

topique, les structures irienne

et ciliaire restent sensibles et

permettent de renseigner sur la

qualité des manœuvres endocu-

laires. L’hydrodélinéation permet

de séparer le noyau du cortex, et

il faudra toujours veiller à ne pas

prendre une hydrodélinéation su-

perficielle pour une hydrodissec-

tion. En cas de cataracte blanche,

l’utilisation du bleu trypan facilite

la réalisation du capsulorhexis,

et une hydrodissection “au bleu”

pourra permettre de ne pas creu-

ser trop profondément lors de la

sculpture des sillons. En mode

phacoémulsification, il est rare

qu’une rupture zonulaire engen-

drée par la sonde ultrasonore (US)

n’entraîne pas une rupture cap-

sulaire équatoriale associée avec

issue de vitré. En mode irrigation/

aspiration (I/A), en fin de lavage

du cortex, il arrive souvent d’ob-

server des débris sous la capsule

postérieure

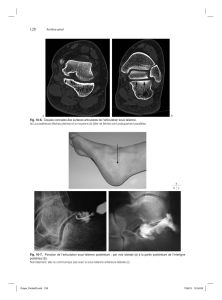

(Fig. 7)

. Ces débris cor-

respondent en fait au passage, par

une microrupture de la zonule (de

quelques degrés), de BSS et/ou de

particules de taille plus ou moins

importante en arrière de la cap-

sule postérieure, mais en avant de

la hyaloïde antérieure du vitré par

rupture du ligament de Wieger et

ouverture de l’espace virtuel de

Berger. Ce passage de fluide et/ou

de particules (cortex ou morceaux

de noyau cristallinien) en arrière

de la capsule postérieure entraîne

souvent un collapsus du sac cap-

sulaire que l’augmentation de la

pression de perfusion n’arrange

pas

(Fig. 8)

. Cette hyperpression est

souvent prise pour une poussée

du vitré, mais là aussi comment

penser que le vitré puisse “pous-

ser” ?! Seule une pression externe

pourrait provoquer ce qui est sou-

vent confondu avec une poussée

vitréenne. En cas de “syndrome

du hiatus zonulaire”, le réflexe en

présence de collapsus du sac est

d’augmenter la hauteur de la bou-

teille de perfusion, mais ceci n’est

pas recommandé dans ce cas, où

la profondeur de chambre anté-

rieure est maintenue: c’est inver-

sement la diminution de la hau-

teur de la bouteille de perfusion

qui peut permettre d’arranger les

choses.

Il faut savoir reconnaître ce syn-

drome afin de ne pas perforer sans

le savoir la capsule postérieure à

la recherche de fragments. Seul le

produit viscoélastique permet de

remplir le sac capsulaire, pouvant

parfois faire repasser les particules

en sens inverse. Un mouvement la-

téral de ces fragments permet de

FIGURE 7 Phaco bimanuelle – particules en arrière de la capsule posté-

rieure intacte.

FIGURE 8 Passage de particules par un “hiatus zonulaire” sans et avec

trait de refend capsulaire.

À SAVOIR

4 Pratiques en Ophtalmologie • mars 2016 • vol. 10 • numéro 863

les différencier de corps flottants

vitréens (mouvement vers le bas).

Les causes de ces microruptures

zonulaires sont multiples, car, en

dehors de la fragilité intrinsèque

de la zonule, des tractions exer-

cées sur la zonule par la canule

d’I/A lors de l’extraction du cortex

ou lors du polissage de la capsule

antérieure peuvent être respon-

sables de tractions zonulaires avec

ruptures localisées au-delà de la

faculté d’élongation intrinsèque

de cette structure

(Fig. 9)

(2). Enfin,

on peut rapprocher de ceci la dis-

cussion sur l’existence réelle des

masses adhérentes, et il nous

semble qu’il s’agisse plutôt d’une

traction capsulaire simultanée ou

d’une mauvaise hydrodissection.

L’injection dans le sac capsulaire,

avant la réalisation de la phacoé-

mulsification du noyau et après

la réalisation du capsulorhexis et

de l’hydrodissection, d’un anneau

de contention zonulaire est pos-

sible et peut permettre à l’inter-

vention de se dérouler normale-

ment en cas de rupture zonulaire

bien visible. De même, l’injection

de cet anneau de tension capsu-

laire dit de “Morscher” dans un

sac vide avant l’implantation peut

permettre de pérenniser le cen-

trage de l’implant. Enfin, on peut

se questionner sur l’utilité du

polissage capsulaire postérieur

(hormis celui du cortex) quand

on sait qu’il n’y a pas de cellules

sur la capsule postérieure (3, 4)

(Fig. 10)

et que l’opacification cap-

sulaire postérieure correspond à

une migration cellulaire (perles

d’Elschnig) et une métaplasie cel-

lulaire (fibrose capsulaire) (5).

Citons aussi le fait qu’en postopé-

ratoire la structure des zonules et

des capsules se modifie et change

de résistance ; par exemple, lors

d’une reposition d’implant, on

peut constater une élongation plus

grande des fibres zonulaires et une

résistance accrue des capsules qui

peuvent parfois rendre difficile un

changement d’implant

(Fig. 11)

.

RUPTURES CAPSULAIRES

La rupture capsulaire postérieure

est une complication grave de

la phacoémulsification faisant

perdre au patient les avantages

de l’EEC. En effet, la barrière zo-

nulaire très serrée participe avec

la capsule postérieure à la sépa-

ration entre les chambres anté-

rieure et postérieure et la cavité

vitréenne. La fragilité capsulaire

est souvent accusée, dans cer-

tains cas de rupture, d’être res-

ponsable de ruptures spontanées,

mais on peut se demander com-

ment il est possible d’accuser une

capsule postérieure d’être trop

fragile, au vu des instruments

utilisés dans l’œil pendant une

intervention ! Il est vrai que la visi-

bilité n’est pas toujours bonne et

qu’une mauvaise dilatation pupil-

laire peut rendre le travail sous

l’iris très dangereux. Les ruptures

peuvent concerner la capsule an-

térieure, la capsule postérieure

ou les deux.

RUPTURE CAPSULAIRE

ANTÉRIEURE

Il s’agit le plus souvent de traits de

refend capsulaires antérieurs qui

peuvent survenir soit pendant la

FIGURE 9 Lavage capsulaire antérieur et équatorial (vue de Miyake) et traction zonulaire.

FIGURE 10 Cellules épithéliales

antérieures et équatoriales.

FIGURE 11 Faculté d’élongation

de la zonule en postopératoire lors

d’une reposition d’implant.

Comment rompre une capsule postérieure ?

Pratiques en Ophtalmologie • mars 2016 • vol. 10 • numéro 86 51

réalisation du capsulorhexis lui-

même

(Fig. 12)

, soit encore après

la réalisation d’un capsulorhexis

intact, mais rompu involontai-

rement par la sonde US, le plus

souvent lors de la réalisation des

sillons. Exceptionnellement, une

blessure involontaire de la cap-

sule antérieure par le couteau

lors de l’incision peut perturber le

déroulement complet d’un capsu-

lorhexis sans trait de refend.

En cas de traits de refend mul-

tiples, le sac capsulaire prend

le nom de “false bag” des Anglo-

saxons et entraîne une instabi-

lité maximum de ce sac lors des

manœuvres d’extraction du noyau

ou du cortex

(Fig. 13)

(4, 6). En effet,

l’intérêt du capsulorhexis réside

dans la possibilité de dilatation

relative et de résistance aux ma-

nœuvres de phacoémulsification

du noyau et de lavage cortical.

Les lasers de femto-cataracte

ont permis la réalisation de cap-

sulorhexis de bon centrage, de

forme circulaire et de taille adé-

quate. La réussite semble plus

constante que les capsulorhexis

“faits main”, mais il a été décrit

des traitements incomplets, com-

plets mais avec discontinuité, ou

encore des microadhésions entre

les micropunctures

(Fig. 14)

. Ces

problèmes (à reconnaître avant

l’extraction de la capsulotomie

circulaire) peuvent être dus à la

présence de plis cornéens non

compensés durant la femto-cap-

sulotomie, de tilt cristallinien ou

de mouvements oculaires incon-

trôlés pendant le FLACS (Fem-

tosecond Laser-Assisted Cataract

Surgery) (7). Cependant, d’autres

études notent une résistance ac-

crue du capsulorhexis après dé-

coupe par laser femtoseconde (8).

Les ouvertures capsulaires type

“can opener” ou capsulotomie dite

“en timbre-poste” des interven-

tions extracapsulaires manuelles

(Fig. 15)

avant l’arrivée de la pha-

coémulsification sont une repré-

sentation typique d’un sac capsu-

laire à traits de refend multiples.

Les débuts de la phacoémulsifica-

tion ont vu ce type d’ouverture être

utilisé, malheureusement avec les

mauvais résultats qui s’ensuivirent

avant l’arrivée du capsulorhexis

par Gimbel et Neuhan en 1985. Les

mauvais résultats étaient dus à la

continuation, vers la capsule pos-

térieure, d’un trait de refend anté-

rieur plus grand que les autres

en mode US ou en I/A. En réalité,

traits de refend capsulaires anté-

rieurs et postérieurs sont liés.

C’est ce qui se passe aujourd’hui

FIGURE 12 Trait de refend capsulaire dont les berges sont maintenues par

les fibres zonulaires.

FIGURE 13 Multiples traits de refend capsulaires.

FIGURE 14 Différentes possibilités de femto-rhexis.

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%