Descriptif du projet de thèse PARTICULES (Pr Bertrand Décaudin)

!

1!

Descriptif*du*projet*de*thèse*PARTICULES*(Pr*Bertrand*Décaudin)*

!

Sujet*et*contexte**

Dans les unités de soins intensifs et de réanimation, les patients reçoivent de nombreux médicaments

simultanément par le même abord vasculaire, où des problèmes de compatibilités entre médicaments

peuvent survenir [Jaimovich DG, 1990 ; Reyes G, 1999 ; Kanji S ; 2010]. La maitrise de ces

incompatibilités représente donc un enjeu majeur dans la prise en charge des patients

polymédicamentés.

Ces incompatibilités sont le résultat d’un changement physico-chimique qui se manifeste le plus souvent

visuellement par l’apparition d’un précipité, un changement de coloration, opalescence, crémage et/ou

un dégagement gazeux.

Toutefois, l’inspection visuelle ne suffit pas toujours pour mettre en évidence une incompatibilité

physico-chimique. Beaucoup sont indétectables à l’œil nu : réactions redox, d’hydrolyse, de photolyse,

de racémisation ou de désamination notamment. De plus, l’identification visuelle d’une incompatibilité

médicamenteuse fait l’objet d’une grande variabilité inter- et intra-individuelle.

L’incompatibilité, généralement causée par une variation de pH, peut se produire entre 1) un

médicament et un véhicule de perfusion (SSI, glucose), 2) deux médicaments dans une poche de

perfusion (dilué), dans une même seringue (concentré) ou perfusés simultanément en Y (cas le plus

fréquent) et 3) un ou des médicament(s) et une nutrition parentérale totale (NPT).

Les incompatibilités physico-chimiques des médicaments injectables peuvent avoir des conséquences

cliniques encore peu décrites à ce jour dans la littérature scientifique [Monte SV, 2008]. Les

connaissances des médecins et du personnel soignant dans le domaine des incompatibilités sont

limitées, voire sous-estimées, ce qui peut être à l’origine de conséquences graves pour le patient

[Schneider MP, 1998]. On peut citer notamment la description de cas d’obstruction de cathéter dues à

la formation de cristaux de phosphates de calcium au cours de la NPT [Breaux CW, 1987], de perte de

médicaments [Foinard A, 2012], de survenue d’embolies, potentiellement mortelles par formation de

cristaux au cours de la nutrition parentérale [McNearney T, 2003] ou encore de dépôt de cristaux de

phosphates de calcium dans certains organes au cours de la NPT [Knowles JB, 1989 et Reedy JS,

1999].

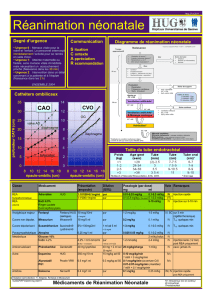

L’incompatibilité physico-chimique des médicaments peut s’avérer notamment critique dans les unités

de réanimation néonatale et pédiatrique. Les enjeux sont importants dans la mesure où la quasi-

totalité des jeunes patients pris en charge dans ces services reçoit plusieurs traitement

injectables simultanément. Les incompatibilités physico-chimiques, telles que la précipitation,

peuvent mener à une contamination particulaire du perfusât, susceptible d’entraîner des complications

aussi bien au niveau périphérique (phlébite), que systémique (granulomes, altération de la

microcirculation, ou développement de SIRS (Syndrome de Réponse Inflammatoire Systémique) [Jack

T, 2012]).

L’administration de très faibles volumes de liquides chez ces jeunes patients peut entrainer une

dissolution incomplète des médicaments et majorer le risque d’incompatibilité physico-chimique entre

eux [Santeiro ML, 1992]. De plus, en raison la perfusion simultanée de plusieurs médicaments sur un

unique accès vasculaire (les cathéters utilisés en réanimation néonatale sont généralement mono-

lumière), ce même risque peut augmenter considérablement. Selon plusieurs études, leur fréquence

d’apparition varie entre 0,2 et 25% [Fahimi F, 2008 ; Taxis K, 2004 ; Wirtz V, 2003].

Il n’existe aucune recommandation internationale portant sur la prévention des incompatibilités physico-

chimiques entre médicaments administrés par voie IV. Quelques outils tels que certaines bases de

données permettent d’obtenir des informations pertinentes sur ces incompatibilités. Une étude récente

a montré l’utilité de ces bases de données [De Giorgi I, 2010].

!

2!

En Suisse, un système de code couleur basé sur le pH des médicaments a été utilisé à l’hôpital de

Schaffhouse pendant cinq ans : le risque de mélanges incompatibles administrés en Y a été diminué,

passant de 15% à 2% [Kahmann I V, 2003].

Afin de prévenir la contamination particulaire liée aux incompatibilités physico-chimiques, l’utilisation

des filtres en ligne peut être une solution [Ball PA, 2003], dont l’intérêt est toutefois discuté par une

revue de la littérature du réseau de Cochrane [Foster JP, 2011]. Dans un travail plus récent mené en

réanimation pédiatrique, l’intérêt des filtres en ligne est démontré par une diminution significative des

complications sévères, notamment SIRS, sepsis et thromboses [Jack T, 2012 et Boehne M, 2013].

Enfin, l’utilisation de dispositifs médicaux spécifiques modifiant le temps et les conditions de contact des

différents médicaments perfusés simultanément a permis de réduire significativement la formation de

particules médicamenteuses [Foinard A, 2013].

Au final, l’analyse de ces données montre l’existence d’un risque associé à la perfusion simultanée de

médicaments injectables, incompatibles entre eux, aux patients des services de réanimation néonatale.

Ce risque est lié à l’administration non maitrisée de particules médicamenteuses.

La monographie « 2.9.19 Contamination particulaire : particules non visibles » de la Pharmacopée

européenne prévoit l’existence de seuil de contamination particulaire pour les médicaments injectables

en présentation unitaire. En revanche, il n’existe aucun référentiel permettant de fixer un seuil de

contamination particulaire de l’ensemble des médicaments perfusés à un patient hospitalisé en

réanimation néonatale sur 24h et sur le temps de l’hospitalisation.

Plusieurs travaux expérimentaux ont essayé d’établir une relation entre la charge particulaire et

distribution des particules dans l’organisme voire effets biologiques chez l’animal. Dès 1966, Wilkins et

Myers montrent que la rétention des particules peut être liée à leur propriétés électrophorétiques

[Wilkins DJ, 1966]. En 1975, Purkiss met en évidence la présence de particules dans les poumons, le

foie et les reins suite à l’injection de fibres de cellulose chez la souris [Purkiss R, 1975]. En 1980, Kanke

et al montrent que la clairance sanguine des microbilles de polystyrène après injection intraveineuse

chez le chien est dépendante de la taille particulaire. Les particules sphériques de taille inférieure à 7

µm sont piégées au niveau hépatique, tandis que les particules de taille supérieure à 7 µm sont retenues

plus longtemps dans les poumons [Kanke M, 1980]. Un travail similaire mené par Ilium et al chez le

lapin avait pour objectif d’évaluer l’effet de la taille, de la nature et de la forme des particules sur leur

clairance sanguine ainsi que sur leur diffusion au niveau des organes. Pour cela, les auteurs ont utilisé

de particules de polystyrène et de cellulose modifiée marquées à l’iode 131 [Ilium L, 1982]. Ce travail

confirme l’impact de la taille des particules sur leur diffusion tissulaire. Les particules de polystyrène de

diamètre 1,27 µm sont principalement retrouvées au niveau du foie et celles de diamètre 15,8 µm se

concentrent au niveau des poumons. Plus récemment, un travail a évalué l’effet de la contamination

particulaire de différentes solutions de céfotaxime sur la microcirculation vasculaire du hamster [Lehr

H-A, 2002]. Ce travail montre une diminution de la densité capillaire fonctionnelle sur les tissus

musculaires ischémiés en lien avec l’administration de particules. L’expérience a été reproduite avec

l’injection de billes de polystyrène montrant une diminution progressive de la densité capillaire

fonctionnelle en lien avec la taille des billes. La diminution devient significative avec des billes de

diamètre supérieur à 10 µm avec un impact nettement supérieur sur le tissu en ischémie.

Cette revue de la littérature montre que les travaux disponibles permettent d’affirmer l’existence de

risques liés à l’administration de particules mais ne permettent pas de fixer un seuil de contamination

particulaire.

L’objectif principal du projet est de proposer un seuil acceptable de contamination particulaire de

l’ensemble des médicaments perfusés à un patient hospitalisé en réanimation néonatale sur le temps

de l’hospitalisation.

Comme nous l’avons vu précédemment, les travaux publiés ont permis de montrer que :

• L’utilisation d’un filtre prévenait la survenue de complications au cours de la prise en charge

des patients en réanimation pédiatrique [Jack T, 2012 et Boehne M, 2013]. Toutefois, ce

!

3!

travail très contributif n’apportait pas de mesure de la charge particulaire rendant

impossible l’évaluation de la corrélation entre niveau de contamination particulaire et

réponse biologique.

• La forme, la taille et la nature des particules affectent la diffusion particulaire des particules.

Toutefois, les travaux menés chez l’animal n’ont pas (ou très peu) évalué des

médicaments ou des combinaisons de médicaments rendant impossible l’extrapolation

des résultats à la prise en charge des patients en réanimation néonatale.

De ce fait, il apparaît nécessaire, afin d’améliorer la sécurité d’utilisation des médicaments injectables

en réanimation néonatale de :

1. Mesurer l’exposition particulaire des patients en reproduisant in vitro les principaux protocoles

de prise en charge des patients au sein de ces services ;

2. Evaluer in vitro la perte de quantités de médicament lié aux éventuelles incompatibilités

médicamenteuses lors de la prise en charge des patients au sein de ces services ;

3. Evaluer la réponse biologique aux particules médicamenteuses chez l’animal aux niveaux de

contamination précédemment déterminés ;

4. Etablir un modèle reliant la réponse biologique à différents niveaux de contamination par des

particules médicamenteuses ;

L’ensemble de ces résultats permettra d’établir un seuil acceptable de contamination

particulaire des médicaments perfusés à un patient hospitalisé en réanimation néonatale sur le

temps de l’hospitalisation.

Ce seuil pourra être utilisé lors de l’évaluation des stratégies de diminution de la charge particulaire. Il

permettra ainsi d’établir des recommandations destinées à sécuriser l’utilisation des médicaments

injectables en réanimation néonatale.

*

Etat*du*sujet*dans*le*laboratoire*

Notre laboratoire a développé une approche originale en utilisant un dispositif innovant de comptage et

d’analyse particulaire : le dispositif Qicpic (Sympatec, France) dont le principe repose sur la diffraction

de la lumière. L'analyseur de particules Qicpic® avec le logiciel Windox 5,0 détermine la taille de

particules comprises entre 1 µm et 30 mm et offre une analyse dynamique de formation d'image grâce

à sa lentille M3 avec une gamme de particules de mesure de 0,7 à 1210 µm et un taux d'acquisition

d'image de 10 Hz. Il permet la prise de photographie des particules, l’analyse et la mesure des particules

L’avantage de cet équipement est de permettre un comptage dynamique lors d’une simulation

in vitro en connectant la cathéter directement sur le dispositif Qicpic. La mesure est possible dans

une large gamme de débit correspondant aux débits utilisés en néonatalogie jusqu’à l’adulte.

De ce fait, contrairement aux travaux précédents qui utilisent l’analyse des particules médicamenteuses

collectées sur le filtre ou le comptage statique, notre approche rend possible un comptage particulaire

sur 24h en simulant in vitro les protocoles habituellement utilisés en clinique.

L’analyse permet de représenter la quantité et la taille des particules au cours du temps.

Cette technique est parfaitement maitrisée par le laboratoire de biopharmacie, pharmacie galénique et

hospitalière (EA GRITA, Pr Pascal Odou). Son développement a fait l’objet du travail de thèse de

doctorat d’Université de Maxime Perez et se poursuit avec le travail de thèse de Malik Benlabed.

L’application en néonatalogie bénéficie de la collaboration existante avec la réanimation néonatale du

CHRU de Lille et l’EA4489.

De ce fait, notre projet permettra pour la première fois de quantifier la charge particulaire

résultant de la perfusion simultanée de plusieurs médicaments en soins intensifs et réanimation

néonatale.

!

4!

Programme*et*l’échéancier*de*travail*

!

Calendrier (mois) / Schedue (month)

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

Mesurer les

conséquences des

incompatibilités

médicamenteuses

X

X

X

X

X

Evaluer les

conséquences chez

l’animal

X

X

X

Etablir un modèle

X

X

X

Rédaction de la thèse

X

!

!

Retombées*scientifiques*et*économiques*attendues*

Les résultats de ce projet feront l’objet de communications scientifiques.

Les revues envisagées sont essentiellement des revues médicales spécialisées en Réanimation/Soins

intensifs notamment Critical Care Medicine et Intensive Care Medicine ainsi que des revues

spécialisées en Pédiatrie/Néonatalogie notamment Pediatrics, The Journal of Pediatrics et Acta

Paediatrica.

Les résultats seront présentés dans les congrès nationaux et internationaux de néonatalogie et de

pharmacie. En France, seront notamment ciblés les Journées Françaises de Recherche en

Néonatalogie (2 symposiums sur ce sujet au cours des 2 dernières éditions), le congrès de la Société

de Réanimation de Langue Française et le congrès de la Société Française de Pharmacie Clinique (1

symposium sur ce sujet au cours de la dernière édition). A l’international, seront ciblés les congrès de

l’European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care et de l’European Association of Hospital

Pharmacists ainsi que l’International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine.

Les résultats de ce projet trouveront une traduction pédagogique dans un support de type e-learning

destiné à former les équipes de soins au risque d’incompatibilité lors de la mise en œuvre des montages.

Les personnes impliquées dans ce projet maitrisent les outils nécessaires à la production de ce type de

ressource pédagogique (ScenariChain modules Opale et Topaze). La ressource sera hébergée sur un

serveur de l’Université Lille 2.

Les seuils d’exposition déterminés lors du projet pourront être utilisés lors de l’évaluation des stratégies

de diminution de la charge particulaire.

Cette approche permettra ainsi d’établir des recommandations destinées à sécuriser l’utilisation des

médicaments injectables en soins intensifs et réanimation néonatale. Ainsi, les résultats obtenus

devraient permettre de soutenir la rédaction de recommandations par les sociétés savantes

compétentes concernant l’administration des médicaments injectables en soins intensifs et réanimation

néonatale.

!

!

!

5!

Collaborations*prévues*

Ce!projet! s’inscrit!dans! le!cadre! d’une!collaboration!déjà! bien!en! place!avec!l’EA4489!et!le!

service!de!réanimation!néonatale!du!CHRU!de!Lille!(Pr!Laurent!Storme).!

Il!s’inscrit!dans!la!thématique!du!FHU!The!first!100!days!of!life!:!A!window!of!opportunity!to!

shape!our!future!health!et!de!la!SFR!Technologies!de!Santé!et!Médicament.!

!

Publications*

In!Vitro!Assessment!of!Interaction!Between!Amino!Acids!and!Copper!in!Neonatal!Parenteral!

Nutrition.!

Foinard!A,!Perez!M,!Barthélémy!C,!Lannoy!D,!Flamein!F,!Storme!L,!Addad!A,!Bout!MA,!

Décaudin!B,!Odou!P.!

JPEN!J!Parenter!Enteral!Nutr.!2016!Aug;40(6):827-34.!

!

Criteria!for!choosing!an!intravenous!infusion!line!intended!for!multidrug!infusion!in!

anaesthesia!and!intensive!care!units.!

Maiguy-Foinard!A,!Genay!S,!Lannoy!D,!Barthélémy!C,!Lebuffe!G,!Debaene!B,!Odou!P,!

Décaudin!B.!

Anaesth!Crit!Care!Pain!Med.!2016!Jun!23.!pii:!S2352-5568(16)30056-X.!

!

In!vitro!analysis!of!overall!particulate!contamination!exposure!during!multidrug!IV!therapy:!

impact!of!infusion!sets.!

Perez!M,!Décaudin!B,!Abou!Chahla!W,!Nelken!B,!Barthélémy!C,!Lebuffe!G,!Odou!P.!

Pediatr!Blood!Cancer.!2015!Jun;62(6):1042-7.!

!

Compatibility!of!medications!during!multi-infusion!therapy:!A!controlled!in!vitro!study!on!a!

multilumen!infusion!device.!

Perez!M,!Décaudin!B,!Foinard!A,!Barthélémy!C,!Debaene!B,!Lebuffe!G,!Odou!P.!

Anaesth!Crit!Care!Pain!Med.!2015!Apr;34(2):83-8.!

!

The!impact!of!multilumen!infusion!devices!on!the!occurrence!of!known!physical!drug!

incompatibility:!a!controlled!in!vitro!study.!

Foinard!A,!Décaudin!B,!Barthélémy!C,!Debaene!B,!Odou!P.!

Anesth!Analg.!2013!Jan;116(1):101-6.!

1

/

5

100%