petite histoire des grandes civilisations

Vahé Zartarian

les grandes civilisations d’aujourd’hui

Occident, Islam, Chine, Inde

préface à la seconde édition

En abordant le vaste sujet des civilisations, mon ambition était d’entrevoir l’évolution

de la conscience humaine à travers cette variété de croyances et d’expériences.

Travail que je n’ai pas mené à son terme, je l’avoue. Cela tient en partie à l’attitude

de l’éditeur. Pour tout dire, l’ouvrage est épuisé depuis plusieurs mois, depuis au

moins le dernier trimestre 2009. J’ai bien sûr voulu savoir ce qu’il envisageait de

faire. Quelques échanges de courriers ont permis au moins d’éclaircir ce point :

l’éditeur n’est pas du tout décidé à refaire un tirage. Alors pour aller au plus simple et

afin d’honorer mon contrat moral envers mes lecteurs, j’ai décidé de mettre le livre

sous forme numérique en libre accès sur le web.

Il va sans dire que ces péripéties n’enlèvent rien à la qualité de cet ouvrage. Preuve

en est que s’il est épuisé, c’est qu’il a rencontré son public !

Et puis même si j’ai en tête un autre livre qui irait plus loin dans l’exploration de

l’aventure terrestre de l’homme à travers ses systèmes de croyances, celui-ci n’est

pas pour autant un brouillon. C’est plutôt un socle sur lequel il viendrait s’appuyer. Il

garde toute sa valeur et son actualité, indépendamment du fait que j’achève ce

travail complémentaire si un éditeur se montre intéressé… Ceci dit juste pour

expliquer un certain côté inachevé du présent ouvrage, de mon point de vue du

moins.

Pour remercier mes lecteurs d’avoir attendu plusieurs mois cette réédition, j’ai réalisé

quelques cartes qui aident à visualiser certaines histoires.

Un dernier mot avant de vous laisser à votre lecture : si vous voulez contribuer à

l’existence d’une recherche indépendante, rendez-vous sur mon site à la page

CONTACT

www.co-creation.net

Chaudon, juin 2010

Vahé

sommaire

prologue.......................................................................................................................1

la civilisation................................................................................................................4

la Vision, fondement de la civilisation........................................................................4

la trajectoire d’une civilisation....................................................................................5

entrée en matière.....................................................................................................16

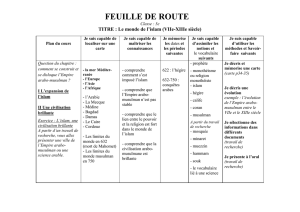

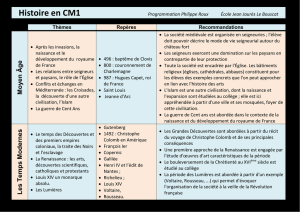

l’Occident, la civilisation chrétienne, Ve-XIVe siècles..........................................17

point de départ.........................................................................................................17

l’abîme, Ve-VIIe siècles...........................................................................................18

la montée du christianisme......................................................................................19

la renaissance..........................................................................................................22

consolidation des bases, Xe siècle..........................................................................23

croissance, XIe - XIIe siècles...................................................................................27

l’apogée, XIIIe siècle................................................................................................30

la chute, XIVe siècle................................................................................................35

l’Occident, transition entre deux civilisations, XVe-XVIIIe siècles......................38

la Renaissance........................................................................................................38

l’Europe classique....................................................................................................48

l’Europe des Lumières.............................................................................................53

la Vision mécaniste...................................................................................................59

naissance d’une vision.............................................................................................59

les fondateurs..........................................................................................................60

la société mécaniste................................................................................................65

de la Vision à la civilisation......................................................................................70

l’Occident, la civilisation mécaniste, XIXe-XXIe siècles........................................71

genèse et croissance, 1780-1914...........................................................................71

le temps des difficultés, 1914-1945.........................................................................80

la grande envolée des Trente Glorieuses................................................................86

le déclin....................................................................................................................88

entracte.......................................................................................................................92

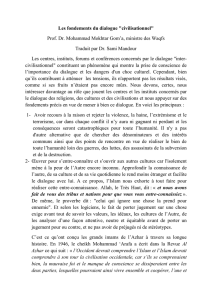

la civilisation islamique............................................................................................93

la Vision islamique...................................................................................................93

l’histoire de la civilisation islamique.........................................................................99

conclusion..............................................................................................................110

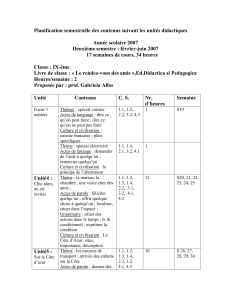

la civilisation chinoise ...........................................................................................111

les Visions chinoises..............................................................................................111

l’histoire de la civilisation chinoise.........................................................................118

le confucianisme, et après ?..................................................................................133

la civilisation indienne............................................................................................135

la Vision : les religions...........................................................................................135

la Vision : varnas et jatis, une société de classes et de castes.............................143

l’histoire de la civilisation indienne.........................................................................148

épilogue....................................................................................................................161

quelques lectures....................................................................................................163

du même auteur.......................................................................................................164

prologue

De 1980 à 1982 j’étais étudiant à l’Institut Supérieur des Affaires. J’ai eu la chance

d’intégrer une promotion qui comprenait de nombreux élèves étrangers, et de faire

ma spécialisation en affaires internationales avec Joseph le Bihan. Il avait le talent

de mettre en contact des gens du monde entier, il était abonné à des revues de tous

les continents, et disposait d’une bibliothèque très fournie en livres de géostratégie,

histoire, aussi bien que psychologie ou épistémologie. Là, puis ailleurs, j’ai côtoyé et

travaillé avec des libanais, des égyptiens, des iraniens, algériens, sénégalais,

camerounais, colombiens, mexicains, américains, canadiens, japonais, coréens,

chinois, thaïlandais, vietnamiens, … j’en oublie certainement. Après les années

précédentes passées à ne faire pratiquement que des maths et de la physique en

classes préparatoires puis à l’école polytechnique, le monde prenait soudain une

dimension nouvelle. Il n’était plus fait d’atomes de matière mus par des forces

physiques mais d’êtres humains animés par des croyances. J’étais avide

d’apprendre et de comprendre. Mais je me suis vite rendu compte que ce n’était pas

si simple, même si ma double culture arménienne et française m’avait doté d’une

relative ouverture et souplesse d’esprit. Derrière le rôle que chacun semblait jouer de

son mieux, de l’étudiant étranger parlant français et venu apprendre le "business" à

l’occidentale, je sentais des divergences de vue profondes touchant l’homme et le

monde. Une anecdote m’est restée :

Il y avait dans ma promotion deux étudiants sénégalais, dont l’un m’étais assez

proche. À force d’observer leurs regards qui se fuyaient et leurs manœuvres

d’évitement, je ne pus me retenir de lui demander ce qui n’allait pas entre eux. La

réponse tomba, simple et sans détour : ils n’appartenaient pas à la même tribu ! Lui

était membre d’une tribu musulmane de l’intérieur du pays, et l’autre d’une tribu

animiste de je ne sais plus quelle partie du Sénégal. Pour lui ça expliquait tout ; pour

moi ça compliquait tout.

J’ai découvert aussi l’inimitié profonde des coréens à l’encontre des japonais, j’ai

rencontré l’esprit du sabre japonais et la belle simplicité du zen, j’ai découvert la

patience, la profondeur et la subtilité des chinois, j’ai rencontré des africains qui

parlaient français mieux que moi et connaissaient mieux aussi l’histoire de France…,

bref, je me suis aussi découvert dans ce que tous me renvoyaient en miroir de ma

propre culture.

Dans l’ensemble, j’ai rencontré peu de personnes connaissant l’histoire des autres

peuples ; et quand ils connaissaient la leur, c’était presque toujours de manière

superficielle. J’étais moi-même dans ce cas. Des leçons d’histoire et de géographie

apprises à l’école, il ne restait pas grand chose. Il faut dire que ces matières étaient

enseignées en dépit du bon sens. Aucune signification n’émergeait de l’accumulation

de dates, de personnages, de villes, de frontières fluctuantes, etc. J’étais donc sans

trop d’idées préconçues, mu par le désir de saisir quelques unes des grandes forces

qui inspirent les pensées et les actions des hommes, individuellement et

collectivement.

Il m’a fallu vite déchanter : je me suis retrouvé devant un immense océan de

données impossible à organiser. De fait, on observe en histoire la même tendance à

la fragmentation que dans les autres sciences. Certes, il n’est pas inintéressant de

1

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

133

134

134

135

135

136

136

137

137

138

138

139

139

140

140

141

141

142

142

143

143

144

144

145

145

146

146

147

147

148

148

149

149

150

150

151

151

152

152

153

153

154

154

155

155

156

156

157

157

158

158

159

159

160

160

161

161

162

162

163

163

164

164

165

165

166

166

167

167

168

168

1

/

168

100%