D es o ra ng eries a ux serres bo ta niq ues

Des orangeries aux serres botaniques

Xavier Laureau

Gérard Pontet

Ferme de Vauluceau - 78870 Bailly

Tél. : 33 (0) 1 39 63 20 20

fax : 33(0) 1 39 63 48 48

info@gally.com - www.gally.com

Joseph von Rawicz Warszewicz (1812-1866) •

Robert Fortune (1812-1880) • John Carne

Bidwill (1815-1853) • Victor Naudin (1815-

1899) • Louis de Vilmorin (1816-1860) •

Jean Jules Linden (1817-1898) • Joseph Dalton

Hooker (1817-1911) • Marie-Auguste Rivière

(1821-1877) • Richard Maack (1823-1886) • Victor Lemoine

(1823-1911) • Alfred Russel Wallace (1823-1913) • Alexandre

Verschaffelt (1825-1886) • Jean Pierre Armand David (1826-

1900) • Jean Marie Delavay (1834-1895) • Adrien Robert Franchet

(1834-1900) • Nokolaï Mikhailovich Przewalski (1839-1888) •

Edouard André (1840-1911) • Eugen Bülow Warming (1841-1924) •

Charles Sprague Sargent (1841-1927) • Paul Farges (1844-1912)

•H.G.Adolf Engler (1844-1930) • Carl Sprenger (1846-1917) •

Urbain Faurie (1847-1915) • Georges Nicholson (1847-1908) •

James Fletcher (1852-1908) • Louis Henry Correvon (1854-1939)

•Georges Jean Marie Bois (1856-1946) • Augustine Henry(1857-

1930) • André Soulié (1858-1905) • François Gagnepain (1866-

1952) • James Herbert Veitch (1868-1907) • Philippe de Vilmorin

(1872-1917) • Georges Forest (1873-1932) • Franck Meyer (1875-

1918) • Ernest Henry Wilson (1876-1930) • Eric Dahlgreen (1877-

1961) • Reginald Farrer (1880-1920) • Franck Kingdon Ward

(1885-1958) • John Dransfield (19..-..) • John

Cronquis (1919-1992) • Richard Kenneth Brummit

(1937-..) • Charles Roy Lancaster (1937-..) •

Gilles Clément (1943-..) •Patrick Blanc

(1953-..) •...

Quelques

botanistes

voyageurs

Calligrammes - Edition 2008

2

Des orangeries aux serres botaniques :

une économie mondialisée où l’Europe

ajoué un rôle majeur.

Dès le VIIIesiècle les Européens ont été éblouis par les

orangers et les citronniers arrivés avec les conquêtes

arabes en Espagne et en Sicile. L’orangerie, parterre

où étaient installés ces arbres était née. Les bâtiments

spécifiques pour les héberger sont apparus bien plus

tard au XVIesiècle. La connaissance et l’acclimatation

des végétaux ont toujours fasciné les hommes. C’est

l’exemple concret d’une mondialisation ordonnée avec

sa classification, ses héros, ses botanistes voyageurs

et ses folies qui ont séduit les puissants puis les bour-

geois et aujourd’hui tout à chacun passionné par l’ob-

servation et la découverte d’une flore abondante.

C’est aujourd’hui la recherche du difficile équilibre

entre espèces invasives, espèces en péril et collections

botaniques.

Une des plantes qui a le plus fascinée l’histoire des hommes est certainement l’oranger.

Ilnous vient de Chine, patrie des agrumes. Ilest déjà mentionné en 2200 avant JC.

En 1178 après JC un premier traité est consacré à sa culture. Il était présent sur les

grands domaines romains au IIIesiècle avant JC cultivé pour l’huile essentielle extraite

de ses fruits.

“On tire profit de leurs citrons pour les manger en salade, pour les garder avec du vinaigre

ou les confire avec du miel et du sucre, celle des orangers pour en faire des eaux de senteurs

fort rares et précieuses. Quant aux oranges belles et mûres, chacun sait combien on les prise

aux banquets et pour les confitures. Outre ce que l’écorce des oranges, on fait de la bonne

moutarde, du pain d’épices et d’autres délicatesses…» Augustino Gallo (1569).

Cet arbreau fruit symbolique est planté en Haïti dès 1493 lors du second voyage de

Christophe Colomb. Arrivé en France grâce à l’engouement pour les jardins italiens,

Charles VIII installa à Amboise puis à Blois les premières orangeries en 1495 au retour

des « campagnes d’Italie ». Il rapporta les « arbres fruitiers parmi les singulières choses ».

Adonidia merillii

3

Ces premiers bâtiments étaient souvent démontables et parfois sur

roues ou plus simplement des galeries couvertes que l’on obstruait

l’hiver. Parfois appelées citronnières les futures orangeries culti-

vaient également des myrtes, lauriers, jasmins, grenadiers et lentis-

ques !

Au XVIesiècle les orangeries voient également le jour dans les

domaines princiers allemands où les techniques de chauffage se

développaient, l’électeur de Pfalz abritait plus de 400 arbres dans

une orangerie de 80 mètres de long ! Henri II en fit élever une à

Anet pour Diane de Poitiers. On les cultivait alors dans des demi-

tonneaux refendus et des vases de terre cuite, puis vinrent les bacs

en bois décrits dès 1564 qui vont largement s’imposer.

François Ier qui confisque les biens du duc Charles de Bourbon fait amener dans les

jardins de Fontainebleau la collection de bigaradiers que le Connétable cultivait à

grands frais. AuXVIIesiècle la plupartdes grands domaines princiers et seigneuriaux

avaient une orangerie signe de pouvoir et de modernité. La Quintinie put écrire, en

1690, son « traité sur la culture des orangers » aussitôt traduit en anglais. L’oranger

était l’agrume fétiche, marque de prestige de la haute société dès la fin du XVesiècle.

En Ile-de-France une des premières orangeries d’importance a été construite par Abel

Servien Secrétaire d’État à la Guerre de Louis XIII, au château de Meudon, qui confia

certainement à Le Vau la réalisation de sa grande orangerie. De son côté, Fouquet à

Saint-Mandé crée sa propreorangerie. Les deux hommes se détestaient mais entou-

raient le futur roi Soleil.

À Versailles, avec la construction d’un premier bâtiment par Le Vau en 1664 et une ré-

interprétation par Jules Hardouin Mansartentre1684 et 1686, Louis XIV imposa les

orangeries comme un programme d’architecture indispensable. La réalisation magis-

trale de Versailles confirme la caractéristique typiquement française d’une construction

rarement intégrée aux bosquets et salles de verduremais plutôt détachée avec un trai-

tement plus soigné que les autres bâtiments des communs. Plus à l’est, les princes et

prélats allemands, impressionnés par Versailles et dans leur soif de prestige installent de

nombreuses orangeries dans leur résidence d’été en y donnant un style particulier : le

corps central du bâtiment est surélevé, afin d’y donner fêtes et spectacles quitte à élu-

der l’objet même d’y abriter des orangers. En France l’orangerie de cour céda la place

dès 1750 à des espaces « raisonnables » et à des bâtiments d’utilité.

4

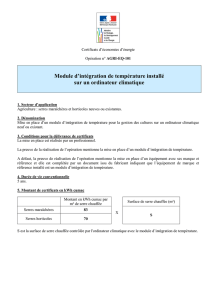

Au XVIIIesiècle la mode des jardins anglo-chinois et l’engouement pour les expéditions

botaniques détournèrent peu à peu les princes et les jardiniers des seules orangeries pour

les serres. Le « Conservatory » et autres jardins d’hiver eurent un développement fulgu-

rant au XIXesiècle grâce aux techniques modernes de constructions métalliques et aux

modes de fabrication des verres à plat et courbes. Dans les parcs l’engouement pour les

fabriques et petits édifices supplante les orangeries traditionnelles. Le penchant des éru-

dits botanistes pour les serres naissantes s’impose. Les techniques de constructions horti-

coles évoluèrent rapidement afin de limiter les pertes très importantes dues à des modes

de chauffage inadaptés. Les chercheurs hollandais furent à l’avant-garde d’améliorations

dans la construction de serres dès le début du XVIIIesiècle. Ces tech-

niques se diffusèrent largement à la fin du siècle.

L’époque coloniale fut l’âge d’or des jardins botaniques, Kew avait

été créé dès 1772, et chacun avançait dans la compréhension des

climats et des biotopes. Oncréa alors les serres chaudes sèches et

humides, les serres tempérées et les serres froides proches des oran-

geries. Le transport des espèces nouvelles fut amélioré (on perdait

à l’époque plus du 4/5edes échantillons transportés) grâce à une

invention du docteur Ward, en 1833, médecin et botaniste anglais

qui construisit une « serre de voyage » permettant d’accroître le

transport réussi d’espèces fragiles. Dès 1830, plus de 160 variétés

de palmiers étaient inscrites au catalogue des frères Loodiges pépi-

niéristes anglais.

Les Orangeries aux Tuileries

Les premières orangeries aux Tuileries furent

construites par Henri IV pour cultiver… des vers à

soie afin de développer la production d’étoffes de

soies dans les manufactures françaises.

En 1608 Henri IV y fit placer un poêle de fonte pour

améliorer le chauffage de ces nouvelles construc-

tions. Puis sous Louis XIII, une petite et une grande

orangerie investirent le rez-de-chaussée de la

galerie du Louvre ; les bâtiments transformés en

caserne, les orangers trouvèrent refuge en 1852

dans l’orangerie actuelle nouvellement construite.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%