Favoriser un environnement propice au rythme veille

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés

http://dx.doi.org/10.1016/j.sger.2012.07.007

SOiNS GÉRONTOLOGIE - no97 - septembre/octobre 2012 27

Le sommeil des personnes âgées

dossier

Favoriser un environnement

propice au rythme

veille-sommeil

L’amélioration du sommeil des personnes

âgées s’effectue sur deux plans. Elle passe

tout d’abord par des propositions au niveau de

l’institution ou de l’environnement, en regard de

chacun des éléments caractérisant le sommeil des

personnes âgées. Elle est réalisée également à

l’échelon individuel, grâce à une éducation théra-

peutique spécifi que.

ASPECT ENVIRONNEMENTAL

Un des deux mécanismes qui sous-tendent le som-

meil correspond à une accumulation de subs-

tances hypnogènes pendant l’éveil, faisant que

plus on est éveillé longtemps, plus on dort. On

peut aussi ajouter que meilleure est la qualité de

l’éveil, meilleur sera le sommeil.

Préparer le sommeil pendant l’éveil

Ainsi, multiplier tout au long de la journée les

stimulations, tant intellectuelles ou émotion-

nelles que physiques, participe à un meilleur som-

meil.

z

Cette amélioration de la qualité de l’éveil

nécessite d’éviter les demi-endormissements

pendant la journée,

comme par exemple ceux

survenant devant la télévision. En effet, s’assoupir

devant le petit écran, surtout en soirée, risque de

faire descendre la pression de sommeil, celle-ci

restant le plus naturel des inducteurs de sommeil.

Cela suppose également de gérer soigneusement

les temps de repos ou de siestes. Si ces dernières

sont incontournables, on peut les favoriser en

début d’après-midi, sans les laisser durer trop

longtemps, ce qui revient à les placer dans des

créneaux bien défi nis. Enfi n, l’activité physique,

très favorable au sommeil lent profond ou “récu-

pérateur”, peut se décliner de différentes façons,

allant du “cours de gymnastique” à la stimulation

régulière lors de séances de kinésithérapie, en

passant par la marche, celle-ci étant adaptée au

degré de validité.

Renforcer l’horloge biologique

Afi n de mieux marquer le processus circadien,

deuxième mécanisme du sommeil, on cherche à

augmenter la bonne synchronisation des rythmes

en renforçant les synchroniseurs (ou donneurs

de temps) de l’horloge biologique (tableau 1).

z

Le plus puissant des synchroniseurs étant la

lumière, il est primordial de systématiser une

bonne exposition à la lumière du jour,

et ce dès

le matin, comme ouvrir rideaux ou volets, instal-

ler le fauteuil près de la fenêtre ou idéalement à

l’extérieur si les conditions le permettent, encou-

rager l’utilisation des écrans d’ordinateur. Les

lampes de luminothérapie délivrent plus de

3000lux et, sur avis médical, peuvent être utili-

sées le matin pendant 30minutes.

z

La régularité des horaires est également

pratique soignante

z Les équipes soignantes en institution accueillant des personnes âgées, tout comme les aidants

à domicile, sont confrontées à des patients dont le sommeil est parfois perturbé z Connaître les

troubles du sommeil et le fonctionnement du cycle veille-sommeil permet d’améliorer leur repos

z Une action sur l’environnement et sur les rituels les aide à retrouver des nuits paisibles.

Fostering an environment favourable to sleep-wake rythm. Health care teams in nursing

homes for the elderly, as well as home care workers are faced with patients whose sleep is sometimes

disturbed. Understanding sleep disorders and the sleep-wake cycle functioning may help improve

patients rest. An action on the environment and rituals can help in the return to peaceful nights.

VIOLAINE LONDE

MOTS CLÉS

• Éveil nocturne

• Insomnie

• Personne âgée

• Rythme circadien

• Sommeil

• Thérapie

comportementale

KEYWORDS

• Behavioural therapy

• Circadian rhythm

• Elderly person

• Insomnia

• Nocturnal awakening

• Sleep

© 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés

© 2012 Elsevier Masson SAS. All rights reserved

© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 06/01/2017 par IFSI DE CLERMONT DE L'OISE - (311054). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

SOiNS GÉRONTOLOGIE - no97 - septembre/octobre 2012

28

Le sommeil des personnes âgées

dossier

importante,

aussi bien celle de l’heure du lever

que celle des différents repas ou collations. Peu

importe le moment où ces repas sont placés dans

la journée, celui-ci dépendant essentiellement

des contraintes de chaque institution, mais il faut

que la régularité de leurs horaires soit respectée.

De même, la régularité des différentes activités

sociales est favorable à la bonne rythmicité veille-

sommeil. Enfi n, la pratique régulière d’une acti-

vité physique, quelle qu’elle soit, est également

bénéfi que pour le processus circadien.

ASPECT INDIVIDUEL

Identifi er les différents paramètres du

sommeil du patient

Dans un premier temps, l’équipe soignante

cherche à identifi er les caractéristiques du som-

meil du patient. En le questionnant, elle pourra

savoir s’il est court ou long dormeur. Un question-

naire comme celui de Horne et Ostberg [1] per-

met de repérer sa typologie circadienne: matinale

(la personne est plutôt du matin), vespérale (plu-

tôt du soir) ou neutre.

z

Parallèlement, l’équipe interroge le patient

sur ses habitudes antérieures, comme par

exemple ses activités habituelles avant d’aller

se coucher,

la nature de son rituel de coucher

(tisane, quelques pages de lecture, légère colla-

tion…), s’il se réveille fréquemment la nuit, ce

qu’il fait dans ces moments-là, ses stratégies éven-

tuelles pour se rendormir…

Ces informations sont très utiles pour gérer les

aléas de la nuit. Les soignants sont alors les plus à

même d’ajuster leurs attentes aux caractéristiques

du sommeil des patients. Ils peuvent également

reproduire, tant que faire se peut, les différentes

habitudes. Ils pourront par exemple proposer la

tisane qui déclenchait à coup sûr le sommeil…

Les patients, rassurés par cette plus grande simi-

litude, se sentent moins en décalage par rapport

à leur sommeil passé et conservent plus volontiers

un rythme veille-sommeil bien ordonné.

z

Améliorer le sommeil passe par une meilleure

connaissance de ce qui se passe quotidienne-

ment.

L’agenda du sommeil [2] va permettre

d’objectiver le temps total de sommeil, sa réparti-

tion tout au long des 24heures, sa qualité et les

moments de plus grande somnolence dans la

journée. Indispensable lorsque les diffi cultés de

sommeil surviennent, il aide également à repérer

d’éventuels liens entre certains événements exté-

rieurs et des modifi cations du sommeil: la séance

de motricité est, par exemple, plus en faveur

d’une bonne nuit, au contraire d’une sieste qui

se serait prolongée. Ce travail d’observation du

sommeil ne peut pas être mieux fait que par les

soignants, qui sont alors plus à même de connaître

le rythme du sommeil actuel du patient. Grâce à ce

recueil précis par le personnel de nuit, l’agenda met

en évidence l’adéquation plus ou moins optimale

entre le temps passé au lit et celui effectif de som-

meil. L’équipe soignante sait alors quand elle doit

suggérer au patient de retourner dormir après

quelques minutes de conversation, ou quand il

est plus judicieux au contraire de lui proposer de

se promener quelque temps dans le couloir.

Éviter le temps excessif passé au lit

La tendance à rester au lit pendant une durée très

largement supérieure aux besoins de sommeil est

renforcée chez les personnes âgées qui aiment

avancer leur coucher (avance de phase), mais qui

présentent aussi souvent des douleurs ou une

fatigabilité plus grande. Celles-ci les conduisent à

se coucher non pas parce qu’elles ont sommeil,

mais par envie d’être allongées. Elles pourront

alors substituer à cette mise au lit des temps de

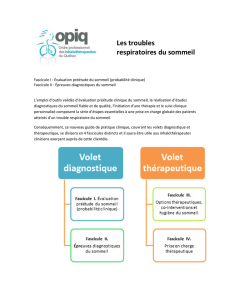

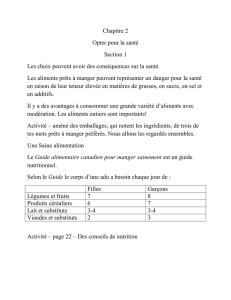

TABLEAU 1. Optimiser l’hygiène du sommeil

Action Effet

Retarder l’heure du coucher Repousse l’heure du réveil

Encourager le patient à se lever quand il n’a pas sommeil Diminue le temps passé au lit et la fragmentation du sommeil

Augmenter l’exposition à la lumière le matin Stimule l’horloge biologique

Éviter les bains tardifs le soir L’augmentation de la température interne retarde l’endormissement

Limiter les boissons contenant de la caféine Réduit l’effet stimulant de la caféine qui est cumulatif

Encourager l’exercice physique Augmente la pression de sommeil et a un effet sur l’horloge biologique

Proposer des horaires réguliers Aide le processus circadien et la pression de sommeil à se renforcer de façon harmonieuse

Suivre les besoins et les rythmes du sommeil du patient Lutter contre le rythme du patient augmente les diffi cultés de sommeil

© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 06/01/2017 par IFSI DE CLERMONT DE L'OISE - (311054). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

SOiNS GÉRONTOLOGIE - no97 - septembre/octobre 2012 29

Le sommeil des personnes âgées

dossier

repos dans un fauteuil avec les pieds surélevés ou

toute autre position délassante.

z

Reculer l’heure du coucher se heurte sou-

vent à une réticence importante tant de la part

du patient que de celle de son entourage.

Cela

nécessite de revenir sur des schémas de pensée

très tenaces, comme «les heures avant minuit comp-

tent double» ou «il ne faut pas rater le train du som-

meil» dont la pertinence est à replacer à la lumière

des informations sur le rythme circadien.

z

Parallèlement, il est souvent indispensable

de rechercher ensemble l’activité que le

patient peut substituer à cette mise au lit.

Il

n’est pas rare que le fait de trouver cette activité

(jeu de Triominos®, broderie, mots croisés, émis-

sion de radio…) permette soudain un réel recul

du coucher. Le patient attend alors pour se mettre

au lit le moment où il a sommeil, contrairement

à son habitude, ancrée depuis des mois ou des

années, consistant à se coucher «parce que c’est

l’heure».

Par ailleurs, la connaissance du syndrome des

jambes sans repos permet aux soignants de laisser

déambuler les patients qui ressentent parfois le

besoin de bouger les jambes de façon irrépres-

sible.

Aux patients présentant une insomnie, les soi-

gnants peuvent également proposer de reprendre

un rituel favorable à l’endormissement ou au

réendormissement. Cela peut dans bien des cas

représenter une bonne alternative aux hypno-

tiques, plus particulièrement en seconde partie

de nuit où le risque d’effet résiduel dans la jour-

née suivante est majoré.

L’éducation thérapeutique

En réajustant le temps passé allongé à la période

de sommeil nécessaire, le lit redevient étroite-

ment associé au sommeil, préalable à l’améliora-

tion de ce dernier. Ce contrôle du stimulus («Si je

suis au lit, alors je dors.» et son corollaire «Je ne dors

qu’au lit... et pas devant la télévision!») renforce la

confi ance en ses propres capacités à dormir, qui

a été mise à mal quand on a passé beaucoup de

temps à chercher un sommeil qui ne vient pas.

Pour renforcer ce sentiment de relative maîtrise

de son sommeil, il est également pertinent d’ex-

pliquer au patient les différents mécanismes phy-

siologiques qui sous-tendent le sommeil en

général (la pression de sommeil et l’importance

des rythmes synchronisés par l’horloge biolo-

gique) et les caractéristiques du sommeil quand

on prend de l’âge. Celles-ci vont justifi er certaines

pratiques comme l’exposition à la lumière, l’acti-

vité physique…

Il peut en découler une véritable alliance avec

l’équipe soignante, qui permet de déterminer

conjointement des objectifs, concernant la durée

totale du sommeil, sa répartition avec une sieste

ou non, le moment et la durée de celle-ci, la

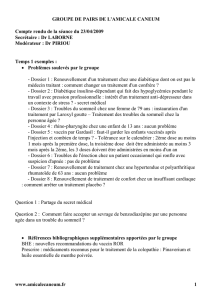

TABLEAU 2. Agir pour retrouver le sommeil

À vérifi er Action

Heure de coucher Si le patient a déjà dormi 7 ou 8heures il est probable qu’il n’ait plus besoin de sommeil → Proposer une activité

Temps des siestes et du sommeil Si le patient a déjà dormi 8-9heures dans les 24heures, il est probable qu’il n’ait plus besoin de sommeil

→ Proposer une activité

Éveil avec temps de sommeil nocturne

<4-5heures

Encourager le patient à se lever si possible et trouver une activité pendant un moment jusqu’à ce qu’il montre des

signes de somnolence (bâillements…). Refaire le rituel du sommeil pour l’aider à se rendormir

Présence de douleurs ou d’inconfort Proposer une prise en charge des douleurs. Recoucher le patient une fois que le traitement a fait effet ou plus tôt si

la position allongée le soulage

Cauchemars Encourager le patient à parler de son rêve pour le rassurer, lui proposer de se recoucher une fois qu’il s’est détendu

et qu’il ressent à nouveau les signes du sommeil

Somnambulisme (le patient ne semble

pas éveillé)

Reconduire le patient vers son lit sans trop le stimuler et l’encourager à s’allonger et à se rendormir

Agitation Essayer de trouver la source de l’agitation: douleurs, fi èvre, troubles urinaires, peur, hallucinations. Accompagner

le patient pour le rassurer. Proposer qu’il se recouche une fois qu’il est rassuré et calmé, mais ne pas insister si le

patient résiste au coucher

Plainte d’inconfort dans les jambes Possibilité d’un syndrome des jambes sans repos. Aider le patient à remuer les jambes et à marcher pour pallier les

symptômes. Communiquer les symptômes à l’équipe médicale

Ronfl ement Noter la présence des arrêts respiratoires, d’un effet de la position (ex: le ronfl ement est aggravé si le patient dort

sur le dos) et d’une nycturie. Communiquer les symptômes à l’équipe médicale

© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 06/01/2017 par IFSI DE CLERMONT DE L'OISE - (311054). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

SOiNS GÉRONTOLOGIE - no97 - septembre/octobre 2012

30

Le sommeil des personnes âgées

dossier

fenêtre du temps passé au lit, l’heure du lever, le

rituel préalable au coucher, les stratégies si la nuit

est perturbée, sans oublier les différentes activités

de la journée selon leur impact sur le sommeil de

la nuit. Ces objectifs peuvent être régulièrement

réévalués grâce aux observations de l’agenda du

sommeil, lors d’un échange entre le patient et

l’équipe soignante.

Gérer les éveils nocturnes

z

Bien gérer les éveils nocturnes n’est pas

facile.

Très souvent le patient reste dans son lit et

ce n’est que le matin que l’équipe de jour

recueille une plainte de mauvais sommeil, alors

que le fait de se lever est très effi cace pour se réen-

dormir: la possibilité de se lever ou l’invitation à

le faire sera bénéfi que pour le patient éveillé en

milieu de nuit.

Certains patients se lèvent et cherchent de l’aide,

d’autres sont agités, enfi n quelques-uns font de

vrais épisodes de somnambulisme et sont en effet

toujours endormis.

z

Ainsi, la prise en charge des éveils nocturnes

demande une bonne connaissance de la phy-

siologie du sommeil,

des besoins de chaque

patient et de la cause de son éveil. Pour un patient

couché et endormi tôt, qui a donc déjà fait sa nuit,

le retour au lit ne va pas déclencher un sommeil

satisfaisant. À d’autres patients qui se réveillent

en plein milieu de leur nuit de sommeil, il est, au

contraire, judicieux de proposer de se recoucher.

On facilite alors l’endormissement par un temps

de détente, suivi par des éléments du rituel de

coucher qui sécurisent le patient et permettent

un réendormissement rapide (tableau 2). Un

agenda du sommeil est précieux pour bien suivre

le temps de sommeil de chaque patient et ajuster

les conseils aux besoins de chacun.

CONCLUSION

Bien dormir est primordial pour la santé et l’équi-

libre de la personne âgée. Le rôle de l’équipe

soignante est essentiel pour l’aider à préserver un

sommeil de qualité. Les connaissances en matière

de rythmes circadiens et des éléments favorisant

l’endormissement et le repos récupérateur font

partie intégrante de la prise en charge de la

personne âgée.

n

Déclaration d’intérêts:

l’auteur déclare ne pas

avoir de confl it d’intérêts

en relation avec cet article.

L’AUTEUR

Violaine Londe,

psychologue

coordonnateur Réseau

Morphée,

92380 Garches,

France.

lv.londe@neuf.fr

RÉFÉRENCES

[1] Questionnaire de typologie

circadienne de Horne et Otsberg

http://www.reseau-morphee.

fr/le-sommeil-et-ses-troubles-

informations/quel-dormeur/

soir-matin/questionnaire-de-

typologie-circadienne-de-horne-

et-ostberg

[2] www.reseau-morphee.fr/

wp-content/plugins/downloads-

manager/upload/agenda_2p.pdf

© ABK/BSIP.

L’équipe soignante cherche à identifi er les caractéristiques du sommeil du patient.

© 2017 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 06/01/2017 par IFSI DE CLERMONT DE L'OISE - (311054). Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

1

/

4

100%