L`asthme en Poitou-Charentes - ORS Poitou

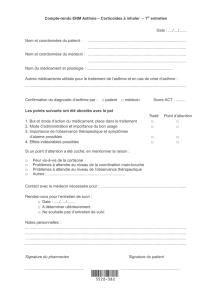

Mai 2012

SOMMAIRE

ASTHME

E

n France, plus de 4 millions de personnes sont asthmatiques (6,7 % de la popula-

tion et 9 % des enfants). L’asthme provoque 1 000 décès par an chez les moins de

65 ans. Il s’agit de la première maladie chronique de l’enfant et la 1ère cause d’ab-

sentéisme scolaire. Cette maladie est responsable de 600 000 journées d’hospitalisation et

de 7 millions de journées d’arrêt de travail par an [1].

L’asthme est une maladie inflammatoire chronique dont la gravité et la fréquence varient

d’une personne à l’autre et qui se caractérise par des crises récurrentes où l’on observe

une gêne respiratoire et une respiration sifflante. Les symptômes peuvent se manifester

plusieurs fois par jour ou par semaine et s’aggravent chez certains sujets lors d’un effort

physique ou pendant la nuit. Lors d’une crise d’asthme, les bronches se resserrent ce qui

entraîne un essoufflement et une respiration sifflante. Un asthme mal contrôlé peut occa-

sionner une perturbation du sommeil, une fatigue diurne et de l’absentéisme scolaire et au

travail.

L’asthme ne se guérit pas mais on peut, par une prise en charge adaptée, contrôler les

symptômes et donner une bonne qualité de vie à ceux qui en sont atteints. Les médica-

ments d’action rapide permettent de soulager la crise. En cas de symptômes persistants, le

malade doit prendre quotidiennement un traitement pour empêcher l’inflammation

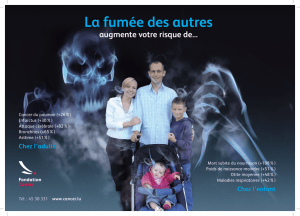

bronchique et prévenir l’apparition des symptômes et des crises. Les principaux facteurs

de risque sont une prédisposition génétique (atopie) et l’exposition au tabac, à la pollution

ou aux allergènes de l’environnement . C’est une maladie chronique responsable d’une

inflammation bronchique entraînant une obstruction réversible et variable dans le temps.

I- Situation épidémiologique

II- Dépistage de l’asthme

III- Diagnostic de l’asthme

IV- Prise en charge de l’asthme

V- Qualité de vie des personnes

asthmatiques

VI- Ressources et actions exis-

tantes au niveau national et/ou

régional

Ce bulletin est publié dans le cadre de la journée mondiale de l’asthme du 3 mai 2012.

COMITE DE PILOTAGE

1

L’asthme en Poitou-Charentes

Faits marquants

En 2009, 1 461 séjours en hôpital ont été enregistrés pour asthme. Un tiers de ces hospitalisations concer-

naient des enfants âgés de 1 à 4 ans.

Cette pathologie comptabilise 62 décès annuels moyens et 230 nouvelles admissions en ALD

Une surmortalité masculine régionale depuis 2006 malgré une diminution de la mortalité en corrélation

avec une modification des thérapeutiques

Des facteurs professionnels responsables d’un cas d’asthme sur dix, mais peu indemnisés

Des facteurs de risque (génétiques, tabagisme passif, obésité) et des facteurs déclenchants (tabac, allergè-

nes : pollution intérieure et extérieure, alimentation) connus.

En 2011, 25 918 personnes en Poitou-Charentes de moins de 45 ans sont des asthmatiques persistants, soit

3,2 % de la population

Une qualité de vie altérée en cas d’asthme non contrôlé

Intérêt d’un suivi thérapeutique régulier afin d’éviter les crises, qui peuvent avoir de graves conséquences.

Des ressources régionales existantes, avec cependant une densité de pneumologues moins élevée qu’au

niveau national.

POITOU-CHARENTES BULLETIN D’OBSERVATION

BOS

Bulletin

Observation

Santé

Le comité de pilotage est composé

de : Eric Ben Brik (UCPPE), Catheri-

ne Berson (DIRECCTE), Evelyne

Boura (PMI Vienne), Julie Debarre

(ORS), Mickaëlla Fontaine (Centre

d’éducation des maladies respira-

toires chroniques, CHU), Huguette

Martinez (ASSTV Vienne), Julie Mul-

liez (Service d’EFR et Centre régio-

nal d’allergologie, CHU), Mélanie

Pubert (ORS), Chantal Simmat

(Inspection académique Vienne)

Nathalie Texier (ORS), Martine

Vivier-Darrigol (ARS).

Nous tenons à remercier chacun

des membres de ce comité de pilo-

tage ainsi que le CoRIM, la COSA de

l’ARS, l’ArcMSA, le RSI, pour leur

aide dans l’élaboration de cette

plaquette.

Rédacteurs :

Julie Debarre (ORS)

Nathalie Texier (ORS)

2

I - La situation épidémiologique de l’asthme en Poitou-Charentes

BOS Asthme- ORS Poitou-Charentes - Mai 2012

Les hospitalisations pour motif d’asthme (PMSI MCO)

L’asthme, quand il est insuffisamment contrôlé, peut conduire à des

hospitalisations qui, pour certaines, pourraient être évitées par une

prise en charge adaptée.

En 2009, 1 461 séjours de courte durée pour asthme ont été enre-

gistrés en Poitou-Charentes (soit 1,7 % des séjours annuels to-

taux). Les hommes représentent 52 % des hospitalisations.

Un tiers de ces hospitalisations concernent un enfant de 1 à 4 ans, soit

455 hospitalisations annuelles.

Le taux d’hospitalisation pour asthme est très élevé chez les moins

de 4 ans, particulièrement chez les garçons. Chez les moins de 15 ans,

ce taux est plus élevé chez les garçons que chez les filles mais cette

tendance s’inverse après 15 ans.

Le Poitou-Charentes a un niveau de recours à l’hospitalisation pour

asthme comparable à celui de la France. Seul, le département des

Deux-Sèvres a un indice de recours supérieur à celui de la France de

28 %, en Vienne et en Charente, ces taux sont inférieurs au niveau

national (21 % et 15 %).

Tauxd’hospitalisationpourasthmeselonl’âgeetlesexeenPoitou‐

Charentesen2009(pour10000habitants)

Sources:PmsiMCO,Insee2008 ExploitationORSPoitou‐Charentes

Prévalence chez les adultes

En 2006, 10,2 % des adultes français déclarent avoir eu des symptômes d’as-

thme au moins une fois au cours de leur vie dont 6,7 % au cours des douze

derniers mois précédant l’enquête. Parmi ces derniers, 47 % prennent un

traitement de fond. [1]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Moins

d’unan

1‐4ans 5‐14

ans

15‐24

ans

25‐34

ans

35‐44

ans

45‐54

ans

55‐64

ans

65‐74

ans

75‐84

ans

85ans

ouplus

Hommes Femmes

Les données de l’activité médicale recueillies dans le cadre du Programme de médicalisation des

systèmes d’information en médecine, chirurgie et obstétrique (PMSI MCO) permettent d’analyser les

maladies motivant les recours hospitaliers dans les unités de soins de courte durée. L’unité de base est le séjour,

un même patient ayant pu effectuer plusieurs séjours.

Les affections de longue durée (ALD) pour asthme

Sur la période 2007-2009, la région enregistre 2 605 nouvelles admis-

sions en ALD pour « insuffisance respiratoire chronique grave ». Parmi

celles-ci 27 % ont un diagnostic d’asthme (34 % en France), soit 230

nouvelles admissions annuelles.

Les taux régionaux de nouvelles admissions sont significativement

inférieurs à ceux de la France métropolitaine pour les deux sexes (12

contre 21 pour 100 000 habitants chez les hommes et 14 contre 25 pour

100 000 habitants chez les femmes). Cette situation se retrouve égale-

ment à l’échelle des territoires de santé. Sur cette période, les nouvelles

admissions en ALD concernent plus souvent les femmes que les hom-

mes dans la région (respectivement 131 contre 99 déclarations en

moyenne annuelle). La tranche d’âge la plus touchée est celle des 45-74

ans chez les femmes et celle des 0-14 ans chez les hommes.

Au 31 décembre 2010, dans la région, 5 894 personnes sont en ALD

pour « Insuffisance respiratoire chronique grave », soit 2,3 % de l’ensem-

ble des ALD (3,3 % en France) dans la population affiliée au régime

général. Si on considère que 27 % d’entre elles ont un diagnostic d’as-

thme, 1 563 personnes seraient exonérées du ticket modérateur du fait

de leur asthme. Par ailleurs, en 2006, 8 % des asthmatiques déclaraient

être en ALD au titre de leur asthme [1].

TauxcomparatifsdenouvellesadmissionsenALDpourinsuffisancerespi‐

ratoirechroniquegraveavecundiagnosticd’asthmeselonlesexeetle

territoiredesanté‐Période2007‐2009(pour100000hab.)

Tranches d’âge Hommes Femmes Ensemble

0-14 ans 35 25 60 (26,2 %)

15-44 ans 19 27 46 (19,8 %)

45-74 ans 30 53 84 (36,3 %)

75 ans et + 14 26 41 (17,7 %)

Total 99 131 230 (100,0 %)

Sources:Cnamts,CCMSA,RSI ExploitationORSPoitou‐Charentes

*Différence significative observée avec la France métropolitaine au seuil de 5 %

Un malade peut être exonéré du ticket modérateur par la Sécurité Sociale pour affection de longue durée

(ALD) au titre de l’insuffisance respiratoire chronique grave (ALD 14) s’il vérifie un certain nombre de critères

cliniques, spirographiques et thérapeutiques [1]. Ces critères, dans le cas de l’asthme, correspondent à un

asthme sévère. Une personne est admise en ALD sur décision du médecin conseil de l’assurance maladie.

Nombred’admissionsannuellesenALDpourinsuffisancerespiratoire

graveavecundiagnosticd’asthmeparsexeetâge

auniveaurégional‐Période2007‐2009

Sources:Cnamts,CCMSA,RSI,Insee2008ExploitationORSPoitou‐Charentes

Charente Charente-Maritime

NO

Charente-Maritime

SE

Deux-Sèvres Vienne Région

19,3

11,8*

9,6*

7,0*

11,0* 11,7*

18,2*

15,5*

12,1*

9,4*

14,4* 13,8*

Hommes Femmes

3

BOS Asthme - ORS Poitou-Charentes - Mai 2012

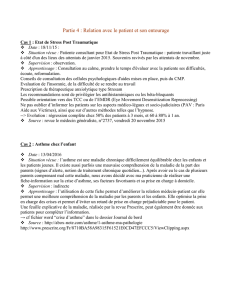

La mortalité liée à l’asthme

Sur la période 2004-2009, le Poitou-Charentes enregistre 62 décès

annuels moyens par asthme. Les trois cinquième des décès sont

féminins.

Par rapport à la France, le Poitou-Charentes montre une surmortalité

significative par asthme à partir de 2006 chez les hommes (42 %

en 2007-2009). Les décès sont plus nombreux aux âges avancés

(à partir de 70 ans). Par contre, chez les femmes, il n’existe pas de

différence significative par rapport à la France.

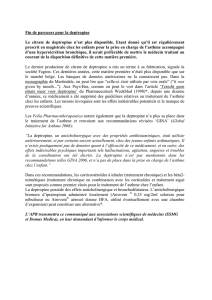

Le taux de mortalité est en diminution chez les hommes depuis le

début des années 1990. Chez les femmes, la diminution s’observe

seulement depuis les années 2000. Cette baisse progressive du taux

de mortalité est en partie due à la commercialisation en 2001 de pro-

duits associant dans un même flacon corticoïdes et B2LDA inhalés,

avec une meilleure observance du traitement de fond [4].

Evolutiondutauxcomparatifdemortalitéparasthmeselonlesexe

enPoitou‐CharentesetenFrancede1990à2009(pour100000hab.)

Sources:Scoresanté(InsermCépiDc,Insee(RP2006))ExploitationORSPoitou‐Charentes

Donnéeslisséessur3ans:l’annéeindiquéeestl’annéecentraledelapériode(ex:2004=2003‐2005)

Evolutionsdestauxuniquementsurlacauseprincipalededécès

Note:lesannées1999et2000nesontpasreprésentéescomptetenudupassageàlaCim10etde

modificationdanslecodagedescausesdedécèsparasthme.

Les données de mortalité sont renseignées à partir des certificats de décès remplis par le médecin et

fournies par le Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès (Inserm CépiDC). Ces données sont

exhaustives au niveau national. L’asthme entraînant de nombreuses complications, celles-ci sont fréquem-

ment indiquées comme étant la cause initiale de décès. C’est pourquoi l’étude de la mortalité par asthme

repose sur l’analyse des certificats de décès mentionnant un asthme en cause initiale de décès mais aussi

en causes associées (codes CIM10 : J45 et J46).

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Hommes‐ PCh Hommes‐ France

Femmes‐ PCh Fe mmes‐ France

Agent Profession ou secteur d’activité

Isocyanates (polyuréthanes) Peintre, industrie de l’isolation et des produits plastiques

Bois variés Menuisier, ébéniste, secteur de la construction

Colorants Textiles, coiffeur

Anhydrides, amines Industrie plastique, coiffeurs

Persulphate Industrie alimentaire, conserverie, cuisinier

Chlore et ammoniac Nettoyage

Formaldéhyde, glutaraldéhyde Personnel hospitalier, métiers de la santé, laboratoire

tanneur et industrie des cosmétiques

Médicaments Industrie pharmaceutique, personnel hospitalier

Métaux Soudeur, industrie métallurgique

Latex Professionnel de la santé

Farine et céréales Boulanger, pâtissier

Animaux Professions liées aux animaux

Lesagentsetlesprofessionsousecteursd’activitéàrisque

Sources : Anaes, Afssaps [5], [7]

Au niveau national, les données issues de ces consultations de pathologies professionnelles et environnementales dénombrent 2 914 person-

nes pour un diagnostic d’asthme en lien avec le travail de 2001 à 2009. Les métiers où le nombre de cas est élevé sont : les artisans et ouvriers de

type artisanal, (surtout chez les hommes), les personnels des services et vendeurs (prédominance des femmes), les ouvriers et employés non qua-

lifiés (femmes) et les conducteurs d’installations et de machines (hommes). Sur ces 9 années d’observation, une diminution des cas d’asthme en

lien avec le travail est constatée. Cette baisse concerne essentiellement les expositions aux allergènes tels que la farine, le bois, les isocyanates.

Une diminution de l’exposition au latex et aux aldéhydes a été mise en évidence dans le secteur de la santé, témoignant d’une modification des

pratiques professionnelles. Ce rapport montre également l’absence de modifications pour certains secteurs d’activité comme la coiffure. [9]

L’ asthme d’origine professionnel

L’asthme professionnel est caractérisé par une obstruction bronchique

variable au cours du temps et/ou une hyperréactivité bronchique, induites

par l’inhalation de poussières, fumées, gaz ou vapeurs présents dans

l’environnement du travail. Les facteurs professionnels pourraient être

responsables d'un cas d'asthme sur dix chez l'adulte dans les pays indus-

trialisés [6], voire davantage selon des publications récentes. L'asthme

professionnel affecte des sujets jeunes et actifs. Certaines professions sont

très exposées à des agents irritants responsables d’asthme parfois sévère

(cf. tableau ci contre).

Lorsqu’un malade est atteint d’un asthme d’origine professionnel, il peut

demander réparation au titre de la maladie professionnelle. En 2009,

2 maladies professionnelles ont été reconnues en Poitou-Charentes

pour le régime général et 11 pour le régime agricole. Cependant, ces

reconnaissances n’incluent pas les artisans pourtant particulièrement

exposés à des facteurs professionnels induisant de l’asthme. En 2011, dans

l’unité régionale de consultation de pathologies professionnelles et envi-

ronnementales (UCPPE), seulement 3 cas d’asthme ont été comptabili-

sés [8].

Les symptômes

Le symptôme le plus connu est le sifflement expiratoire, qui témoigne d’une difficulté à respirer. D’autres signes cliniques peuvent également s’y

associer : une toux survenant parfois par quinte pendant la nuit ; un essoufflement (dyspnée) et une oppression thoracique. Ces symptômes sont

caractérisés par leur prédominance nocturne, leur caractère récidivant, l’existence d’un facteur déclenchant possible (allergène, irritant, exercice,

froid, médicaments, infections des voies aériennes), leur variabilité dans le temps et leur réversibilité sous broncho-dilatateur [5].

Le dépistage

Chez un individu, un interrogatoire clinique va permettre l’identification des

facteurs de risque et des facteurs déclenchants (extérieurs à l’individu) suscep-

tibles de provoquer cet asthme.

Les facteurs de risque

Facteurs génétiques : l’origine en partie génétique de l’asthme ne fait au-

jourd’hui plus de doute. Avoir un parent asthmatique augmente le risque

que l’enfant le soit également. Mais aucun gène n’a été identifié.

Le tabac est un irritant bronchique majeur. Le tabagisme chez la mère

durant la grossesse et le tabagisme passif augmente le risque d’asthme chez

l’enfant.

Alimentation et obésité : Il n’y a, a priori, plus de doute sur la réalité des liens

entre obésité et asthme. Des études récentes montrent que la fréquence de

l’asthme est supérieure chez les obèses que chez les sujets à poids normal.

L’obésité s’accompagne souvent d’un essoufflement à l’effort. On sait aussi

que l’obésité favorise le reflux gastro-oesophagien, ou le syndrome

d’apnées du sommeil. Le contrôle de l’asthme serait également plus difficile

chez l’obèse.

D’après l’étude de l’Irdes [1], les catégories sociales les plus défavorisées souf-

frent davantage d’asthme et sont plus souvent insuffisamment contrôlées.

Les facteurs déclenchants

L’environnement domestique : le tabac, les allergènes : les acariens, les poils

ou plumes d’animaux, les moisissures, le latex, certains aliments (arachide,

œufs…) et des polluants de l’air intérieur (fumée de cheminée, aérosols, …)

L’environnement extérieur : la pollution atmosphérique, le changement

climatique et les allergènes atmosphériques (pollens, ambroisie).

Le débitmètre de pointe (ou « peak flow »)

Cet appareil permet de mesurer le débit expiratoire de pointe (DEP) d’une personne et de le comparer au DEP théorique. Il peut mettre en évi-

dence une gêne respiratoire. Des mesures régulières permettent d’évaluer l’importance du rétrécissement bronchique.

BOS Asthme - ORS Poitou-Charentes - Mai 2012

II - Le dépistage de l’asthme

Dépistage de l’asthme du nourrisson de moins de 36 mois [10]

L’asthme du nourrisson de moins de 3 ans est essentiellement clinique. Il n’existe pas d’outil de

diagnostique spécifique en routine : il est évoqué sur l’anamnèse, l’étude du carnet de santé,

l’examen clinique et une radiographie de thorax normale en période intercritique. Sont en faveur

du diagnostic d’asthme la présence des signes suivants :

Répétition d’épisodes de toux et de sifflements (>=3), souvent favorisés par les infections

virales, les irritants en particulier le tabagisme passif, l’exercice ou les émotions.

La prédominance nocturne des symptômes

La normalité de l’examen clinique entre les crises, et l’absence de retentissement sur la

courbe staturo-pondérale.

La présence de signes d’atopie personnels (eczéma atopique, rhinite allergique, allergie

alimentaire) et familiaux (asthme, rhinite allergiques et eczéma atopique chez les parents et/

ou dans la fratrie)

La radiographie du thorax de face est indispensable dans la démarche diagnostique. Elle

permet d’éliminer des diagnostics différentiels importants tels que les malformations et

l’inhalation de corps étranger. L’efficacité d’un traitement antiasthmatique d’épreuve renfor-

ce le diagnostic.

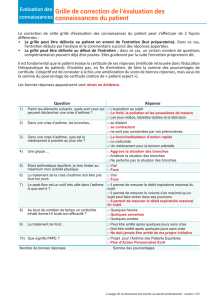

Contrôlé Partiellement

contrôlé

Non contrôlé

Nombre et fréquence

d’apparition des critères

toutes 1 ou 2 critères sur

une semaine

Au moins 3 critères

sur une semaine

Symptômes diurnes Aucun ou pas + 2 f/s > 2 fois/semaine

Limitation des activités Aucune Toute limitation

Symptômes nocturnes Aucun Tout symptôme nocturne

Besoin trait. de secours Aucun ou pas + 2 f/s > 2 fois/semaine

Fonction pulmonaire Normale

Exacerbation (crise) Aucune Une ou plusieurs

fois/an

Une par semaine

Diminution < 80 %

Niveauxdecontrôledel’asthmeselonleGINA2006

Source : IRDES [1]

4

III - Le diagnostic de l’asthme

Lors du diagnostic de l’asthme, un bilan de santé est réalisé, afin d’évaluer la sé-

vérité de la maladie et d’en rechercher la cause ainsi que d’éventuelles complica-

tions.

Les stades de sévérité et le contrôle de l’asthme

Le consensus international GINA 2006 classe les asthmatiques selon quatre sta-

des de gravité à partir des critères cliniques : stade intermittent (pour environ la

moitié des asthmatiques), stade persistant léger (30 %), stade persistant modéré

(10 %) et stade persistant sévère (10 %). En 2009, ce même consensus suggère de

compléter cette classification par une évaluation périodique du contrôle de l’as-

thme, jugée plus pertinente car tenant compte de la stratégie thérapeutique

régulièrement révisée.

L’ambroisie est une plante sauvage qui nuit à la santé. Le risque d’allergie lié au

pollen de l’ambroisie n’apparaît que dans le courant du mois d’août lorsque les fleurs

libèrent du pollen. Dans certaines régions, cette plante est très répandue (Rhône Alpes)

et se développe progressivement en Poitou-Charentes. Un site

internet régional a été mis en place pour diffuser de l’informa-

tion sur cette plante : http:// www.ambroisie-poitou-

charentes.fr.

Asthme et Allergies

Tous les allergènes peuvent provoquer des crises d’asthme : acariens, pollens, latex, moisissures, médicaments….

L’atopie est l’aptitude à présenter un certain nombre de manifestations cliniques au contact d’allergènes. Selon l’IRDES [1], les asthmatiques sont plus nom-

breux à déclarer une rhinite allergique que les non asthmatiques (plus d’un quart contre 5 % ) ou un eczéma (10 % contre 5 %), soulignant un contexte fréquent

d’atopie.

5

BOS Asthme- ORS Poitou-Charentes - Mai 2012

IV - La prise en charge de l’asthme

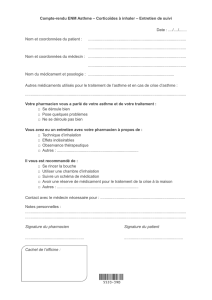

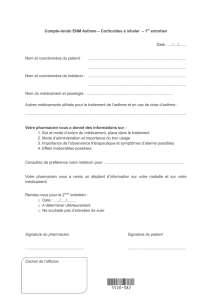

Le suivi thérapeutique

1) Débitmètre de pointe » (ou peak-flow) : Le patient peut se le procurer en pharmacie et permet une autoévaluation du souffle afin de dépister la

survenue des crises et de les traiter plus rapidement. Une mesure à domicile du souffle avec un appareil d’utilisation simple.

2) Les examens complémentaires

Les explorations fonctionnelles respiratoires (EFR) : le souffle est mesuré à l’aide d’un débitmètre (débits expiratoires,

volumes pulmonaires). Ces examens permettent d'apprécier la sévérité de l'asthme, l'efficacité des traitements préalable-

ment prescrits et l'amélioration des chiffres obtenus après la prise de bronchodilatateurs.

La radiographie thoracique permet de vérifier que l’asthme n’est pas associé à une autre maladie pulmonaire.

Le bilan allergologique : l’identification d’allergènes est recherchée afin d’éviter les crises. Dans certains cas, une désensibilisation pourra être

tentée.

L’éducation thérapeutique

Elle s’inscrit dans le parcours de soins du patient et a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son observance aux traitements

prescrits et en améliorant sa qualité de vie. Elle n’est pas obligatoire et ne peut conditionner le taux de remboursement des actes et des médica-

ments afférents à l’asthme. Les programmes d’éducation thérapeutique du patient peuvent se réaliser suite à un séjour hospitalier ou sous forme de

consultations.

Les professionnels de santé consultés

Le premier professionnel de santé à consulter est le médecin géné-

raliste ou le pédiatre pour les enfants. En 2010, 1 910 médecins

généralistes exercent dans le secteur libéral. Leur répartition sur le

territoire est très inégale puisqu’un quart des cantons bénéficie de

moins de 77 généralistes pour 100 000 habitants quand le quart le

mieux loti bénéficie de plus de 116 médecins pour 100 000 habi-

tants. Les agglomérations sont généralement mieux dotées que les

territoires ruraux. Globalement, les départements de la Vienne et de

la Charente-Maritime ont des densités supérieures aux deux autres

départements. En 2012, 126 pédiatres sont répartis principalement

dans les centres urbains de la région avec une densité moins élevée

qu’au niveau national (1,2 pédiatres pour 5 000 enfants contre 2 en

France).

D’autres professionnels peuvent également intervenir : kinésithéra-

peutes, oto-rhino-laryngologues (ORL). Ces derniers sont au nom-

bre de 62 et répartis dans les centres urbaines du Poitou-Charentes.

En cas de suspicion d’asthme, le patient pourra être orienté vers un

pneumologue ou pneumo-pédiatre afin de mettre en place un

suivi spécialisé adapté. En Poitou-Charentes, 67 pneumologues

sont recensés, en secteur libéral ou hospitalier, avec une densité

inférieure au niveau national (3 contre 4,1 en France pour 100 000

hab.)

Une fois le diagnostic posé, une consultation chez un allergologue

pourra être indiquée afin d’identifier s’il s’associe à un terrain allergi-

que. Les écoles de l’asthme (cf. partie ressource p 7) permettent d’in-

former et d’éduquer le patient.

Les techniques d’inhalation

Ces techniques sont à adapter à chaque patient, à son âge et à sa capacité à prendre le traitement à inhaler, sous forme de

poudres, de spray ou de nébulisateurs. Par exemple, la chambre d’inhalation qui est un réservoir permet d’inhaler plus facile-

ment le produit sans effectuer la synchronisation « mains/poumons » que les jeunes enfants et les bébés ne peuvent pas

pratiquer.

Densité de généralistes

(pour 100 000 hab.)

Densitédemédecinsgénéralistes(2010)etrépartitiongéographique

desd’oto‐rhino‐laryngologues(ORL),pédiatresetpneumologues

(2012)

Effectif ORL

Effectif de pneumologues

Effectif de pédiatres

Source : ARS (Cosa), Insee 2007

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%