pdf, 786 k. - Ecole Doctorale 74

Lille 2, université du droit et de la santé

Ecole doctorale n° 74

Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales

LA DIGNITE DU MOURANT

Mémoire présenté en vue de l’obtention du Master Droit Recherche,

mention droit des personnes et de la famille

Par Zouheir ZAIRI

sous la direction de Monsieur le professeur DUPUIS

Année 2004-2005

Mémoire publié après autorisation du jury sur http://edoctorale74.univ-lille2.fr

Sommaire

Introduction......................................................................................................... 3

Titre 1 – La reconnaissance de la dignité du mourant.................................. 18

Chapitre 1 – La reconnaissance de la dignité autonomie du mourant...................................19

Section 1 – Les enjeux de la reconnaissance.....................................................................20

Section 2 – Les critères de la reconnaissance................................................................... 28

Chapitre 2 – La consécration de la dignité accompagnement............................................... 39

Section 1 – Le droit à une qualité de vie du mourant et souffrance physique...................40

Section 2 – Droit à une qualité de vie du mourant et souffrance sociale.......................... 47

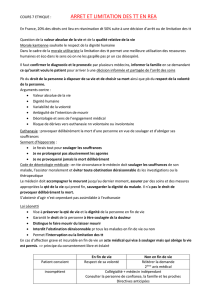

Titre 2 – Les limites de la dignité du mourant................................................54

Chapitre 1 – La dignité autonomie à l’épreuve du droit à la vie...........................................55

Section1 – Le rejet d’un aspect négatif du droit à la vie.................................................. 55

Section 2 – Les atteintes à la vie du mourant....................................................................72

Chapitre 2 – L’altération de la dignité accompagnement du mourant.................................. 82

Section 1 – Les atteintes à la liberté de choisir son traitement......................................... 82

Section 2 – L’article 35 alinéa 2 du Code de déontologie médicale : une atteinte à la

liberté du malade en fin de vie.......................................................................................... 87

CONCLUSION..................................................................................................93

BIBLIOGRAPHIE............................................................................................ 97

2

Introduction

Un nouveau principe directeur est apparu sur la scène juridique : la dignité du mourant.

Cette notion a été introduite notamment dans le nouveau Code de déontologie médicale de

1995. En effet, l’article 38 de ce Code dispose que : « Le médecin doit accompagner le

mourant jusqu’à ses derniers moments. Le médecin doit (…) assurer par des soins et mesures

appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade ». Les deux

termes du sujet seraient problématiques. Pourtant, la dignité du mourant n’est définie nulle

part. La notion de dignité humaine appartient à l’ordre des valeurs éthiques ; elle réveille les

sentiments les plus humains. C’est le principe directeur d’un ordre que l’on voudrait

humaniste. Le mourant, quant à lui, est un vivant particulier puisqu’il est proche de la mort.

A priori, la dignité un concept polymorphe ou un terme polysémique.

En effet, « la » définition du petit Larousse est la suivante : « 1 Fonction éminente dans l’Etat

ou dans l’église. 2 Se dit des choses où l’on sent éminence et noblesse. 3 Respect qu’on se

doit à soi-même : « compromettre sa dignité ». 4 Gravité dans les manières. 5 Affectation

d’importance ». La dignité a fait son entré dans notre vocabulaire contemporain ; on l’emploi

dans de nombreux domaines mais peut être pas toujours à bon escient. Quelles sont les

origines de ce concept ? Historiquement, la dignité est un concept religieux et philosophique.

En effet, « l’affirmation de la dignité de la personne humaine trouve son origine dans la

religion »1 2. Mais le concept de dignité est certainement aussi un concept philosophique.

KANT affirme ainsi que : « la dignité de la personne humaine est une valeur intérieure

absolue par laquelle l’homme force au respect de lui-même comme de toutes les autres

1 BOSSU (B.), Collection Lamy Droit civil- Lamy Droit des personnes et de la famille, Mai 2000, p°208-1.

2 Selon Monsieur Lustiger, cardinal et Archevêque du diocèse de Paris : « La dignité de la personne humaine, a

son fondement dans cette définition biblique de l’homme ». LUSTIGER (J-M.), Recueil Dalloz Sirez, 1995,

Chronique, p°9

3

créatures raisonnables (c’est à dire tous les autres êtres) (…) l’homme est responsable de

l’humanité en sa propre personne »3. Quant à Pascal, il estime que : « Toute la dignité de

l’homme est en sa pensée. Mais qu’est-ce que cette pensée ? » ; « L’homme est visiblement

fait pour penser, c’est toute sa dignité et son mérite »4

La dignité est communément définie comme « la défense de ce qui fait l’humanité de

l’homme »5 La dignité : « n’est autre que la qualité de l’appartenance au genre humain. Si

tous les êtres humains composent l’humanité, c’est qu’ils ont tous cette qualité de dignité dans

les plan de l’humanité, nous disons qu’ils sont tous humains et dignes de l’être »6Par

conséquent, « Le droit va donc protéger ce qui, en chaque personne, fait qu’elle est personne

humaine »7

le terme « mourant » serait vague8. Doit-on préciser qui sont les mourants ? Peut-on définir la

dignité de la personne humaine ? Pour nombre de juristes, l’exercice serait vain, hasardeux ou

trop complexe au regard de la diversité des conceptions. Pourtant, le législateur a très

récemment consacré la notion de dignité du mourant9. Certains juristes pensent que la dignité

est une référence propre aux seules lois bioéthique de 199410. C’est à cette occasion en effet

que la notion fut introduite dans le Code civil en tête d’un chapitre intitulé « Du respect du

corps humain » : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité

de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie » (art16). Ce

texte est jugé « grandiloquent »11, « emphatique »12 , « incantatoire »13 et même « assez

prétentieux »14 par la doctrine. Dans l’ordre juridique international, le concept de dignité

humaine a été reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme qui proclame « la

3 EISNER (R.), Kant-Lexikon, Gallimard, 1994, p280.

4 PASCAL, Pensées, édition Brunschwig .

5 MOLFESSIS (N.), La dignité de la personne humaine, Economica, 1999, p.114.

6 EDELMAN (B.), « La dignité de la personne humaine, un concept nouveau », Recueil Dalloz 1997, 23e cahier.

7 BOSSU (B.), « La dignité de la personne humaine, Collection Lamy Droit civil- Lamy Droit des personnes et de

le famille- Lamy, Mai 2000, p.208-217.

8 (B) LEGROS, « Les malades en fin de de correspondent aux mourants (…) Les textes utilisent des variantes

pour qualifier les malades en fin de vie : personnes ou patients en fin de vie, malades en phase terminale, voire

personnes proches de la mort. Mais c’est la formulation « malades en fin de vie »qui exprime le mieux ce que

recouvre ce terme : ce sont les mourants, qui, par euphémisme, ne sont plus que rarement désignés comme tels

dans les textes récents qui les concernent », Les droits des malades en fin de vie, Les études hospitalières, 2000,

p.1.

9 Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie J.O n°95 du 23 avril 2005, p.

7089.

10 DREYER (E.), « Les mutations du concept juridique de dignité »,RRJ 2005 I,p.19.

11 FENOUILLET (D.), « Protection de la personne-Principes »,J.Cl civ. Art. 16 à 16-12, Fasc. 10,2. 1997, n°

32,p9.

12 MOLFESSIS (N.), « La dignité de la personne humaine en droit civil », in La dignité de la personne humaine,

sous la dir. De PAVIA (M-L) et REVET (T.),Economica 1999,p.120.

13 NEIRINCK(C.), « La dignité de la personne humaine ou le mauvais usage juridique d’une notion

philosophique », in Ethique, droit et dignité de la personne, Mél. Bolze C., Economica, 1999,p.24.

14 DREYER (E.) ,préc.,note10,p.20.

4

reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine » et affirme

« sa foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans sa dignité et la valeur de la personne

humaine ». La Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 n’emploie pas le terme de dignité mais y fait référence

implicite en prohibant les traitements inhumains et dégradants. La charte des droits

fondamentaux de l’union européenne a été solennellement proclamée lors du sommet de Nice

des 7 et 8 décembre 2000, conjointement par le Parlement européen, la commission et le

conseil. Cette charte indique dans son chapitre 1 intitulé : « dignité », article 1 (relatif à la

dignité) : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée »15.

De plus, certains droits européens ont directement reconnu le principe de dignité dans leur

ordre juridique constitutionnel en tant que partie intégrante des droits fondamentaux. C’est le

cas notamment de la constitution italienne de 1947 qui dispose dans son article 3 : « Tous les

citoyens ont une même dignité sociale et sont égaux devant la loi », formule que reprend la

constitution portugaise de 1976 à son article 13-1, ou encore de la constitution Allemande,

adoptée le 23 mai 1949, qui dispose dans son article premier : « La dignité de l’être humain

est intangible ». Citons encore la déclaration universelle des droits de l’homme du 10

décembre 1948 qui proclame dans son préambule : « la reconnaissance de la dignité inhérente

à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le

fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ».

Mais cette « inflation » de la notion en droit international ne doit pas cacher les ambiguïtés qui

entourent la formulation de la dignité dans les conventions et les résolutions internationales16.

Le concept de dignité de la personne humaine a été intégré dans de nombreux textes de droit

interne. La notion de dignité est reprise, on l’a vu, dans les articles 16 du Code civil et 38 du

Code de déontologie médicale. La même acception est retenue par la loi n°99-477 du 9 juin

1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs, l’objet de ses soins étant de

« sauvegarder la dignité de la personne malade ». Enfin, l’article premier de la loi du 22 avril

2005 qui impose aux médecins de ne pas faire d’obstination déraisonnable (aussi appelé

acharnement thérapeutique ou encore dysthanasie) dispose que « Le médecin sauvegarde la

dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l’article L1110-

10 » Le principe de la dignité du mourant est ensuite rappelé trois fois dans cette même loi

15 Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2000/C 364/01), J.O.C.E., série C, n°

364 du 18 décembre 2000,p.1.

16 BENCHINCK (M.), « La dignité de la personne humaine ou le mauvais usage juridique d’une notion

philosophique », in Ethique, droit et dignité de la personne, Mél. Bolze C., Economica, 1999,. P.38.

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

1

/

110

100%